*容量がデカ過ぎてケータイでは全てを表示できないので、この記事だけはPCでご覧下さい。*

さて、今日はですねぇ、みやっちなりのきっぷの話をしようと思います。

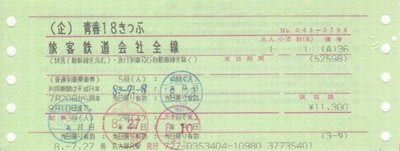

撮り鉄であり食べ鉄でもあり、もちろん乗り鉄でもあるみやっちですが、乗り鉄としてのみやっちは何の変哲もないたった一枚の青春18きっぷから始まりました。

平成6年、15年も前の話ですねぇ、ちょうど中学を卒業した春休みです。

中学時代は当然お金もないのでなかなか遠出も出来ませんからね、自然と地元の名鉄ばかり追っかけるただの名鉄バカでした。

でも、4月からは高校生ということで、とりあえず旅に出たわけですな、日帰りの。

ちなみにこの日は新疋田デビューをした日でもあります。なんか子供の公園デビューみたいだなぁ。

朝早く一宮から375M(現臨時Mながら)に乗って新疋田へ行きました。

当時の疋田は駅員配置駅で、旧駅舎でした。数年前に行って無人駅になったのを知った時はちょっとショックでした。

この日は大カーブ裏(鳩原)へは行かず、南条踏切の大カーブへ行きました。

当時はまだカーブ内側からの撮影も出来たので、内側から撮影していました。

撮影後は敦賀へ寄ってから、帰りましたが、帰り道はなぜか大阪まわりでした。

新疋田で撮影中に、普通に来た道を帰るのはつまらんなぁと思って時刻表とにらめっこした結果、大阪まで出て関西線経由でも名古屋から名鉄の終車に間に合うので、じゃあ行くかってことでそんな帰り道になったんですよ。

どうせ遠まわりするのに草津線や奈良線でカットするのはつまらんなぁって思って、どうせなら大阪まで出て大和路快速で座ってくかっていうことですな。

当時の関西線加茂~亀山間の普通列車はワンマンながらまだキハ58が走ってたんですなぁ、懐かしいですなぁ。

とまあ、今思えば小さい旅ですけどね、当時としてはとても大きな旅でした。そしてこの旅をきっかけに乗り鉄になっちゃったんですねぇ。

そうして旅三昧の高校時代を過ごすはずだったんですけどね、何故か未だに旅三昧の高校時代を勝手に延長しているみやっちがいるんですなぁ・・・。

やっぱね、旅ってのは良いですね。

でもね、楽しいだけが良い旅じゃないんですねぇ、嫌なことや辛いこと、いろんなトラブルなんかがあってずっと記憶に残る旅こそがほんとの良い旅なんじゃないかと思います。

じゃ、ちょっときっぷの話でもしましょうかね、長いけど。

読んでみたい人は「続きへGO!」をポチッとなと。

ほんとに長いですから・・・。

************************************

さあそれじゃきっぷの話しましょうね。

とりあえず現行制度での主なきっぷの種類を軽くおさらいしてみましょうね。

きっぷの種類には列車に乗るための代金として必要な「運賃」と、それに加えて付帯サービスを利用するために必要な「料金」があります。

運賃は簡単に言えば乗車券のことで、普通乗車券のほかに定期乗車券や回数乗車券などがあります。今流行のICカード乗車券は普通乗車券になります。

料金は、特急券や急行券などの余分な出費のことです。

料金券には以下のものがあります。

急行券:急行列車に乗るために必要な料金券

自由席特急券:特急列車の自由席に乗るために必要な料金券

特急券:特急列車に乗るために必要な料金券

新幹線特定特急券:新幹線を隣接駅間で利用するための自由席に限った

特別な料金券

新幹線自由席特急券:新幹線の自由席に乗るために必要な料金券

のぞみ特定特急券:新幹線のぞみの自由席にも乗れる料金券

新幹線特急券:新幹線に乗るために必要な料金券

のぞみ料金:新幹線のぞみの指定席に乗るための料金

立席特急券:①全車指定席の特急列車で満席の時等に発売されるもの

②寝台列車の一部区間を座席利用するためのもの

共に枚数限定の発売

特別車両券:特別車両(現行ではグリーン車)を利用するために必要な料金券

特急・急行用と普通列車用があり、普通列車用は首都圏料金と

それ以外の料金があります

寝台券:寝台列車に乗るために必要な料金券

指定席券:指定席を利用するために必要な料金券

ライナー券・乗車整理券:湘南ライナー、ホームライナー等当該料金券を設定している

列車を利用するために必要な料金券

じゃ、所蔵のきっぷから出しながらいろいろ説明していきましょうね。

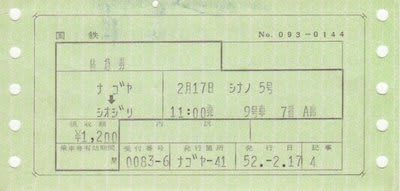

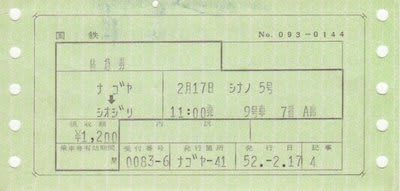

まずは急行列車編。

左は急行列車に乗るために必要な急行券、中は急行列車の指定席に乗るために必要な急行券・指定席券、右は急行列車のグリーン車に乗るために必要な急行券・グリーン券

現代は急行列車自体が数えるほどなのであまり見る機会がないですね。

上3枚はそれぞれ、七尾線で走っていた急行能登路、長野五輪で中央線に走った臨時急行安曇野、グリーン車廃止直前の急行つやまのものです。

中は左が硬券の急行券、右は同じく硬券の準急行券。

昔は急行以外に、準急行も存在し、準急いでゆ、準急東海、準急はまななど急行の列車名として有名な列車は、元をたどれば準急行列車から格上げされたものが多々あります。新幹線超特急ひかり号の列車名も元は九州のしがない準急行列車でした。

下は車内補充券で金額切取式です。

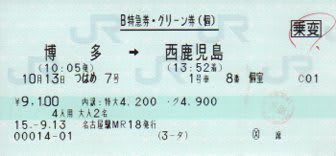

特急列車編。

上はA特急券で右は乗継割引適用例で、下はB特急券です。

元来特別急行列車とは全車指定席なので、券面表記は「特急券・指定席券」ではなく「特急券」です。

なので急行券とは違い「特急券=特急料金+指定席料金」です。

急行券は自由席、特急券は指定席と覚えましょう。

また、特急料金には2種類あり、基本となるA特急料金と首都圏・近畿・九州とその他一部区間に適用しているA特急よりも安く設定されているB特急料金があります。

上左のI LOVEは予土線に愛称が付いたことを記念して走った特急で、車両は車内に特別な装飾をしたキハ185の2両が使われていて、車両のアタマにはカワウソのラッピングをしていました。上右はキハ181初乗車となった特急いそかぜです。

下の特急にちりんは九州で初めて乗った特急列車です。

左はA特急の自由席、右はB特急の自由席です。

特急券で書いたとおり元々全車指定だった特急に自由席が付いたのは、昭和43年10月の白紙改正からです。

特急が大増発されL特急という名前が出来たのもこのときです。

これ以降急行は衰退の一途を辿ることに・・・。

自由席特急券には、一部区間や短区間利用のために特定料金が設定されている場合もあります。

特急の定義は全車指定席であることなので、一応自分の中では定義に沿って「特別急行」と「特急」を使い分けています。

なので基本的に現代には「特別急行列車」と呼ぶに値する列車は存在しないことになりますね。

自由席から指定席等にランクアップして乗車変更をすることは出来ますが、指定席から自由席に変更することは出来ません。これは急行列車でも同じ取扱いです。

指定席類同士の変更であれば特急・急行相互の変更は可能です。

次はグリーン券です。

上の左はA特急グリーン券、右はB特急グリーン券、下は例外でA特急と社線乗り入れのグリーン券です。

特急の基本料金は指定席ですが、グリーン車等を利用する時の特急料金は自由席と同じ料金で、それにグリーン料金を合算します。

グリーン券を払戻す時は、特急券・急行券には手数料が発生しません。たまに間違えて両方に手数料を掛ける係員がいるので、払戻額に注意しましょうね。

左上の特急白鳥は当時昼行特急最長距離を走る列車であり、新幹線を除いて在来線で唯一801㌔以上のグリーン料金がかかる列車でもありました。

廃止後即東北特急で復活したのにはガッカリしたのを覚えています。

右上の特急きらめきは昔北陸特急として走っていましたが、はくたか復活で新幹線長岡接続の役目を終え、九州で通勤特急として復活しました。

そして券面のきらめき1号は平日に限り12連で運転するので、始発の門司港で先頭の7号車に乗車しようとすると、ホームが低すぎるので客車時代のホームの低さを味わうことの出来る唯一の列車でしたが、今は停止目標の位置が変更されたのか少し改札よりになってしまいそれを体験することは出来なくなりました。

下の特急あさぎりは言わずと知れた御殿場線と小田急線を相互乗り入れしている特急です。

JR東海も1編成だけ持っていますが、指定席の管理は台帳方式で(今もそうか?)小田急が管理しているので、小田急に電話取次ぎで席を確保して時刻と号車席番を手書きします。

寝台券ですね。

上はB寝台券で、中はA寝台券(個室)です。

グリーン券と同じで特急料金は自由席料金と同額です。

10年ぐらい前に大阪から出雲市まで山陽・伯備経由で臨時快速ムンライト八重垣が走っていました。

この列車はムンライトで唯一寝台車を連結した列車です。

昔は長距離普通列車でも寝台車を連結していた列車もありましたが、現代では考えられませんね。

八重垣の寝台車は普通列車扱なので券面の料金表示は寝台料金のみです。乗りたかったなぁ・・・。

寝台券の払戻しもグリーン券と同じ扱いです。

寝台券は設備ごとに料金が違い、二人用の場合は個室料金に二人分の特急料金を合算した額になります。

上のはくつるは東北新幹線が八戸まで行っちゃった時に廃止になった列車です。

この時はわざわざ釜石線のSLを撮りに行くのに乗りました。

中のあかつきは九州へ行く時はほぼ毎回お世話になった列車であり、初めてA寝台に乗った列車でもあります。

寝台列車、自分の中では東京発の東海道の寝台列車だけが「ブルートレイン」、それ以外の列車はただの「寝台特急」だと思っています。ということは、富士はやぶさがなくなったので、自分の中にブルトレは存在しないということになります。

現在マルスで発券される寝台券は、開放寝台は普通サイズですが、個室は横長サイズでの発券です。

下の硬券は上は緑の窓口で通常発売されるタイプのもので、下は該当金額の位置で切って発券する一種の常備券タイプのものです。上の寝台券の列車名、みずほですが「みづほ」になっているのが渋いですね。

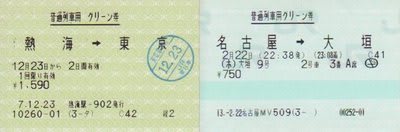

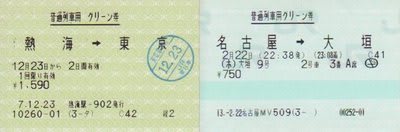

普通列車用グリーン券

首都圏の普通列車や湘南ライナーに連結されている自由席のグリーン車と、瀬戸大橋線の快速マリンライナーなどの一部の普通列車と一部のライナー列車に連結されている指定席のグリーン車があります。

料金も分かれていて、首都圏のグリーン車suicaサービスの料金とそれ以外の料金があります。

上のマルス券左はsuica導入以前の東海道線の普通列車グリーン券、右は名古屋地区のライナーグリーン券です。

下の磁気グリーン券4枚は上2枚がsuica導入前で、左は英語併記無しで右は英語併記あり。下はsuica導入後で、左が平日料金で右がホリデー料金。平日と土休では料金が異なり、さらに、乗車前に買うのと車内で買うのも料金が異なります。

ライナー券・乗車整理券

料金は列車によって違いますが、券面は似たようなもんです。

券面の湘南ライナー17号は、定期時代の下りながらを小田原まで先行するのによく乗った列車でした。

ライナー列車は電車区へ回送する特急車両を営業化したのが始まりですが、最近はその定義も崩れている気がします。今のライナー列車は、車庫へ回送するというよりも着席保証の帰宅列車という気がします。

指定席券

指定席を利用するのに必要な料金券ですが、基本的に510円で、閑散期・通常期・繁忙期でも変わりますが、地域によっても変わってきます。

早い話が特急の自由席特急料金と特急料金の差額が指定席料金です。

急行列車の指定席なら急行券と指定席券、ムンライトなどの普通列車なら指定席料金のみということです。

立席特急券

全車指定席の列車で満席時に発売されるものと、寝台列車の座席利用できる区間で発売されるものとがあり、共に枚数限定での発売となります。

画像は前者の場合に発券されたものです。

全車指定席の成田エクスプレスで、当該列車が満席になったために発売されました。

全車指定席時代ののぞみや東北新幹線のはやてなど、全車指定席の新幹線列車に対しては設定されていない。

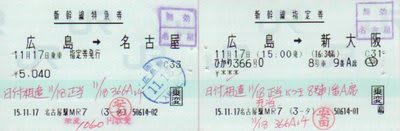

ここからは新幹線編です。

最初は新幹線自由席特急券です。

新幹線の自由席特急券には、自由席、のぞみ特定、特定があります。

自由席特急券は基本ひかり・こだま用で、新幹線特急料金から指定席料金を差引いた金額。

のぞみ特定特急券はのぞみに自由席が設定された時に、特例として設定された料金券で、のぞみ停車駅間に設定されているが金額は自由席特急券と同じ。

新幹線特定特急券は、新幹線隣接停車駅間を利用する場合の専用特急券で、通常の自由席特急料金よりも安く設定されている。

また、隣接駅間の中間に新たに新幹線の駅が設置された場合は従来の区間もそのまま特定料金が適用される。(例)名古屋~豊橋間で、あとから開業した三河安城から両駅までの特定特急は840円、名古屋~豊橋間は従来通り950円となる。

左はのぞみが全車指定席だった頃の自由席特急券、中はのぞみに自由席が設定された後の自由席特急券・のぞみ特定兼用の自由席特急券、右は隣接駅間に設定されている特定特急券。

新幹線特急券

新幹線も開業当初は全車指定席でした。

左はのぞみの特急券、右はひかり・こだまの特急券です。

両方とも東名間の方が分かりやすいけど、東名間のひかりの普通車の特急券がなかったので距離も料金も同じ岡山で例を挙げました。画像のひかりの特急料金は閑散期の料金ですが、通常期で比較すると東名間ののぞみひかりの差額は200円です。

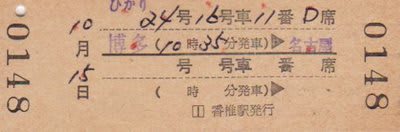

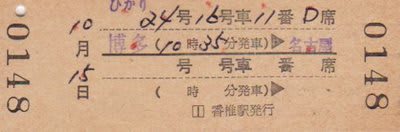

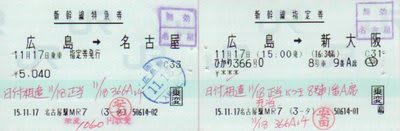

新幹線同士の乗継特急券

大宮・高崎と東京以外の新幹線停車駅で改札を出ずに同一方向の列車に乗り継ぐ場合は、発駅から着駅まで通しの料金で計算できます。

画像は東海道山陽新幹線で博多から帰る時に新大阪で乗り継いだ例です。

新大阪まではひかりレールスターを、新大阪からはのぞみをそれぞれ利用しました。

乗り継いだ場合ののぞみ料金は、実際ののぞみ利用区間の差額がかかります。画像の場合は新大阪~名古屋間の200円がかかっています。

指定券面右下に(席)、(回)と印字されていますが、これは原券の種類を表しているみたいです。見たことのある表示は(特)、(席)、(回)だけですが、(特)は指定席を利用できる特別企画乗車券の時、(席)は席無し指定というモニタ表示ですが、いまいち意味が分かりません、(回)は当然指定席回数券を利用した時です。

どれが印字してあってもあまり関係ないらしいようで・・・、じゃあなんの意味があるんだ?

大宮・高崎は同一方向なら他駅と同じように計算できますが、東北⇔上越、上越⇔長野の相互(共に上り→下り方向)の列車では2個列車として計算します。東京駅の場合は東京駅だからですね。

下の硬券は乗継ではないですが、上のマルス券と同じで乗継の場合は1個目の列車と2個目の列車の列車名号車席番が記入されます。

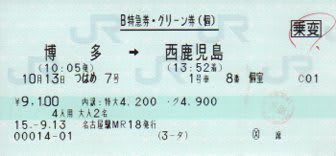

九州新幹線の特定割引

博多~鹿児島中央間でリレーつばめと新幹線つばめを新八代で改札を出ずに乗り継ぐ場合は、両列車を1個列車とみなして通しの特定特急料金で計算します。

博多~鹿児島中央間を2個列車で計算すると5,090円、通し料金は4,060円で約2割安くなってますね。リレーつばめを山陽新幹線と九州新幹線で挟む場合は、通しではなく通常の乗継割引が適用されます。さらに東海道山陽新幹線の前(または後)に在来線特急を利用する場合はそちらに乗継割引を適用し、リレーつばめは通しで計算します。

料金上は1個列車でも、実際は2個列車です。乗車変更の時は気を付けましょう(体験談)

乗車券じゃない乗車券、東海道新幹線のぷらっとこだま、普通の乗車券・特急券ではなくJR東海ツアーズが主催する個人包括旅行です。

なので、取消料はJRの手数料ではなく旅行商品の取消料が適用されます。

東名間のぞみは速すぎてしんどいですが、こだまならワンドリンク付いてのんびりできて快適です。

基本的にマルスのような席番指定はできませんが、空いてる列車なら海・山、窓・通路の指定は可能です。

ちなみにグリーン車の持ち席は禁煙車で8席ほどです。

特例扱いの料金券

JRのフリーきっぷで自由席を利用できるもののほとんどが、指定席を利用するのには特急料金を二重に払わなければいけません。

そこで、JR九州は二重徴収を解消しました。

それが料金券です。

周遊きっぷはゾーン内は自由席に乗れますが、指定席やグリーン車を利用するにはもう一回特急料金を払う必要があります。

自由席が利用できるって事は普通に考えれば自由席特急料金が入ってるって事なのに、指定席を利用するのに特急料金をもう一回払う必要はありません。指定席料金だけ払えばいいんですよ、常識的に。

で、JR九州は自社の自由席利用のフリーきっぷに対して二重徴収を解消するために料金券が設定されました。

設定されたのはJR九州チャレンジ2000㌔という企画の時です。

この企画には専用のフリーきっぷが3種類設定されていて、共に自由席利用のもので、当初は指定席・グリーン車を利用するには別途特急券・グリーン券が必要でした。

数ヵ月後にそのきっぷを利用してグリーン券を買った時には料金券が設定されていたので、話を聞いたらそういう事情だったそうです。

画像は左が通常のB特急・グリーン券、右がグリーン料金券です。

周遊きっぷもこうしてもらいたいもんですな。

次は特殊な発売方の指定席券類行きましょうね。

前出のあさぎりですね。

端末落しではなく小田急持ちなので、電話取次ぎで座席を確保します。

号車席番の指定は可能です。

銀河亡き後唯一の客車急行はまなす。

座席車、寝台車に加え、カーペット車もつないでバラエティーに富んだ列車ですが、カーペット車の発券方は超特殊で、青森駅と北海道以外で発券する場合は購入不可の場合もありうるぐらいの難易度です。

この車両の発券方のキーワードは、「はまなすカーペット」と「B寝台」です。

座席車でありながら、設備は「B寝台」で入力し、席は上下段入力になります。

そして列車名は「はまなすカーペット」です。

九州新幹線通し券

そこまで特殊じゃないですが、一応特殊な券です。

新幹線とリレーつばめを直通する場合は2つの列車を1個の列車として発券します。

他の列車の特急券等からこの通し券に変更する場合は、原則として新幹線とリレーつばめの2個列車として扱います。

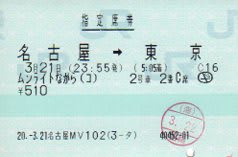

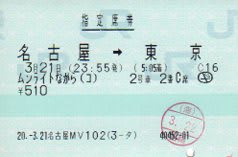

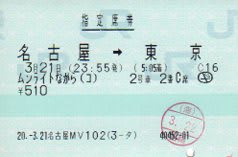

今は買えないムンライトながらのボックス。

マルス、MV機共に列車名は「ムンライトながら(コ)」

マルスでは席番指定できるのに、東日本のMVでも席番指定できない不思議な席。

マリンライナーのパノラマグリーン席のグリーン券です。

213系から5000系+223系になってグリーン車は指定席とくっ付いて2階建てになりました。そのうちの4席、1ABCD席番はパノラマ席として発売されています。

列車名は「マリン・パノラマ」

MV機でも発券は可能だけど、席番指定はできません。

特急つばめ(現リレーつばめ)のグリーン個室、これもなかなかの曲者です。

4人用個室のくせに、何人で利用しても人数は2人で入力します。

常備補充券

18きっぷシーズンになると赤地の常備券を買い求めるマニアがよくいますが、この特急券もそれと同じものです。

この券は豊肥本線宮地で買ったものですが、現在は宮地もマルスが導入されてしまったので買うことができません。

簡易委託駅は買えるかどうかわかりませんが、基本的にJR社員のいる駅で時刻表の索引地図に緑の窓口の印がない駅で買うことができると思います。

マルスに頼る今の窓口業務において、営業制度と乗車券類の発券方を熟知していないと正しく切れないきっぷです。現代においてきっぷの中のきっぷです。

元名鉄の特急北アルプス連絡特急券

もう何年前ですかねぇ?高速バスひだ高山くんにおされて廃止になってしまいましたね。

運転当時は名鉄とJRの間で連絡特急券が発売されていました。

歴史は古く準急たかやままで遡ります。

この連絡特急券はあさぎりとは違い、マルスで座席管理していました。

なので、名鉄の駅(発売窓口は名古屋3駅と江南・犬山に限定)で発券する場合は、JRへの電話取次ぎだったような気がします。

下の紙券は犬山までの社線内特急として利用する場合の特急券で、席指定はなく自由席特急券扱いで、料金は名鉄の座席指定特急と同額でした。

ひかりレールスター各種指定席券

これは最もポピュラーな特殊券じゃないですかね?

レールスターには大型背面テーブルとAC電源を備えた「オフィスシート」と緊急時以外車内放送、検札、車販の声かけを一切カットした「サイレンスカー」があります。

マルス発券時の列車名は、オフィスシートは「オフィスひかり」、サイレンスカーは「サイレンスひかり」です。

JR東海以外(新大阪・京都は除く)の駅なら簡単に発券できると思いますが、東北・北海道方面はあまり馴染みがなさそうですが、東海よりは早く発券できそうな気がします。

特殊券ではありませんが、懐かしい券を。

マルス105ですね、まだ漢字が使えない機種です。

さてさて、ほんの一部の例を挙げましたが、他にも特殊な発券方のきっぷはいろいろあると思うので、暇な人は窓口の係員と遊んであげて下さい。

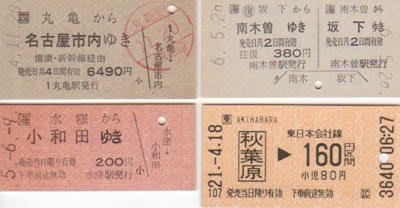

次は乗車券編です。

硬券乗車券類もちょこちょこ出てきますよ。

乗車券には主に以下の種類があります。

普通乗車券:主に発駅から着駅までの片道乗車券

往復乗車券:主に発駅から着駅までを同一経路で往復利用する場合の乗車券

連続乗車券:原則として片道にも往復にも当てはまらない乗車券

回数乗車券:普通乗車券のまとめ売り、一般的には10枚分の金額で11枚つづりで

発売されるが、会社や区間によって枚数・金額の設定は多種多様である

じゃ、こちらも所蔵から出しながら見て行きましょうね。

まずは普通乗車券から。

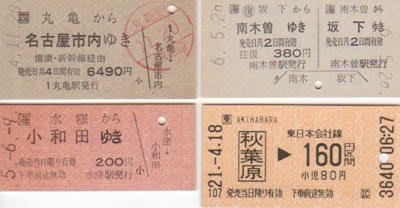

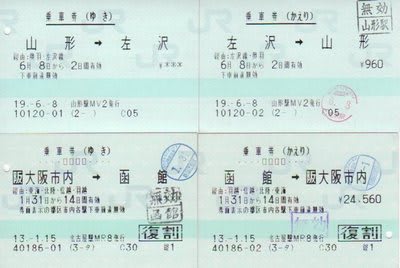

まずは硬券乗車券ですね。

上2枚はエドモンソン券で、乗車券として一般的なもの。

左下はB型券と呼ばれる用紙節約型のもの、右下はエドモンソン券と同じサイズで、現在券売機で発売される乗車券類の一般的なもの。

平成初頭まではJR各社でも硬券乗車券や硬券入場券が発売されていましたが、現在はほぼ消滅していると思われます。

マルス発券の普通乗車券

左は通常の片道乗車券、右は簡易委託駅等で発売されるタイプのもの。

様式は同じですが、委託券は日付を空白にして発券されます。

マルス券の湊町の表記が懐かしいですなぁ。

下2枚は通称パソコン券です。今普及しているMR端末が出まわるまではよく見ることができた券です。

上は米原の中間窓口で発券したもの、下は関西空港開業日に関空内のTisで発券したものです。米原の登録がマイハラになっていますが、実は駅名は濁っていますが当時の町名は濁らなかったのです。ただし、現在は市制施行で米原市になり、同時にマイバラと濁るようになったようです。

現在はどちらもMR機になっています。

今はこの券自体廃止になっていると思います。

JRをはじめとする日本の鉄道の運賃は、遠くへ行けば行くほど運賃比率が安くなる遠距離低減法を採用しているので、大多数は一枚で普通に買った方が安くなるが、一部は何枚かに分割して買った方が安くなる場合もある。

101㌔以上の乗車券は発駅から着駅までの間は戻らない限り何回でも途中下車ができるが、101㌔以上の山手線内発または着と201㌔以上の特定都区市内発または着の場合、その範囲内の駅では途中下車はできない。

常備券タイプの普通乗車券

マルスが普及した現代では、前出の特急券の常備券と共に目にする機会は少ないが、端末が設置されていない駅や、端末のトラブル時には常備券が使用されることがある。

特急券よりは手に入れる機会は多い券ではある。

入場券と同額の区間を兼用したタイプの乗車券。

今はこのタイプの券はないですね。

昔は名鉄でもこの手のタイプの券は多々ありました。

列車に立ち入ることのできない入場券と、列車に乗るための乗車券が1枚になっているのはおかしな現象ですね。

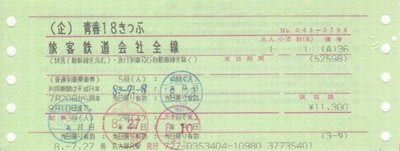

みなさまおなじみの青春18きっぷ。

今はマニア御用達になっている常備券タイプよりも貴重なやつです。

普通乗車券で出したパソコン券タイプの18きっぷです。

上は5枚1セットだった旧タイプ、下は1枚で発券される現行タイプ。

券が違うだけで中身は同じですね。

ちなみに常備券タイプの18きっぷですが、年々発売駅が減少する中、米原駅が春で発売を終了したようです。

これもちょっと特殊な乗車券、団体用の区変券です。

団体の場合乗車券は1枚で発券されるので、着駅で改札を出ずにその先を利用する場合普通乗車券を買うことになります。

普通乗車券の変更なら、原券欄は原券の区間が表示されます。

この券は原券が団体なので原券欄には団と表示されています。

実際問題この時は岐阜で改札を出たので、この券は団体区変が欲しかったがためにわざわざ買っただけです。

懐かしい学割券ですな。

学生時代の話もひと昔前の話になってしまいました、歳はとりたくないもんですな。

この券は関空へ行った時ですかな?

シャトルだけの暫定開業だったか、試運転を始めたかどっちかだと思います。

中一から専門学校まで8年間で何枚学割を使ったことやら・・・。

専門学校時代なんて年間の枚数制限があったにもかかわらず、他の生徒がほとんど使わんのだでその分を回してくれ的なのりで使いまくってました。

今時の学生って学割使うの?っていうか学割の存在知ってる?

学生の鉄ヲタは当然知ってるよね?

あ~ぁ学割使いたいなぁ・・・。

普通回数乗車券

この場合は券面区間の10枚分の運賃で11枚発券されるものです。

普通回数券の場合は11枚つづりが基本になっている。

新幹線の回数券は主に6枚、在来線の特急回数券は主に4枚で発売されます。

九州の場合は他に2枚で発売される2枚きっぷもある。

回数券の中には最近流行の価格競争の波に押され、2枚または4枚で発売される激安きっぷもある。が、それらはどちらかというと企画きっぷ的要素が強い。なので、発売期間等が設定されている場合もある。

普通・特急・新幹線共に、金券ショップがばら売りで扱っている。

回数券が使いきれなかった場合は、金券ショップに持ち込めば買い取ってもらえる。

グループなどで利用する場合、結構重宝するきっぷでもある。

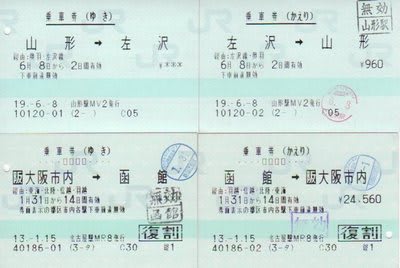

往復乗車券

上は600㌔までの通常の往復券、下は601㌔以上の往復割引(復割)適用の往復券。

復割は片道1割ずつの割引で往復で2割になる。学割適用の場合、復割の1割を引いたあとで学割の2割を引きます。一気に3割引くのは×。

下関~博多間の山陽新幹線と山陽・鹿児島線が経路に含まれる場合は、往復で経路が異なる場合でも復割は適用されます。

また、乗車区間が復割適用外の600㌔以下の場合、601㌔以上になる駅までの乗車券で発券した方が安くなる場合がある。

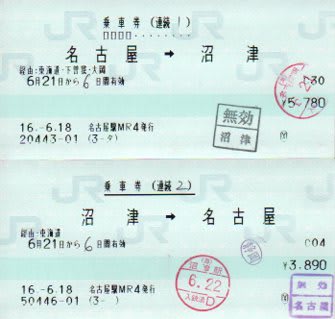

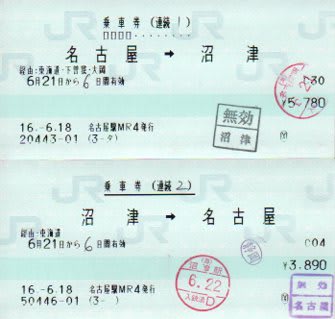

連続乗車券

普通乗車券じゃなく、往復乗車券でもないです。

画像の券は数年前まで時刻表のピンクのページに計算の例として載っていた経路です。

連続の有効期間は2枚の有効期間を合算した日にちになります。

あまり使う機会はない乗車券だと思います。

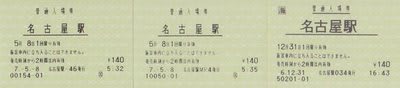

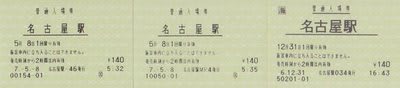

乗車券じゃないけど入場券も書いときましょうね。

同じ入場券でも端末によって書式等が違うんですよ、だから窓口が多数あって端末も様々な機種が置いてある場合は同じ駅であっても違う書式の券が出てきます。

画像は名古屋駅の入場券ですが、全て違う機種の端末で発券したものです。

左はパタパタの301端末、中は現行のMR端末、右はPOS端末です。

POS端末はあまりなじみがないと思います、今はこの機種はないと思います。

同じ日に買っても違うんですね。

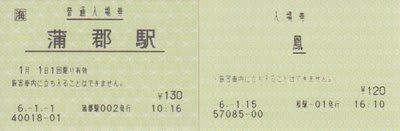

左はマルスで発売時刻の入った2時間以内有効、右は新幹線の券売機で発券した当日一回限り有効のもの。

この頃は東海も発売2時間以内になった頃なので券面はスタンプで対応していたものもありました。

左は前出のPOS端末、右は基本的に発券しないらしい幻に近いパタパタマルス券。

蒲郡のPOS券は、東海がPOS端末を導入して間もない頃にたまたま窓口の係員さんに教えてもらって買ったものです。当時の蒲郡はパタパタなので、もちろんそっちも買いました。

そして、鳳の入場券は基本的には窓口発売をしていなかったらしく(当時)、発券にかなり時間がかかりました。

書式も「駅」の文字が入らないのはこの駅だけだと思います。

ちなみに端末はパタパタの301です。

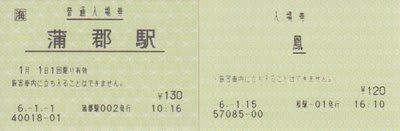

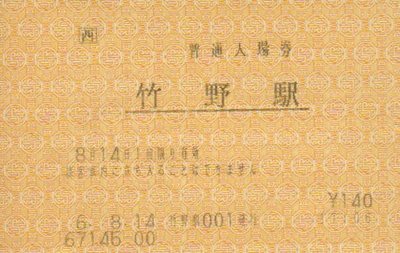

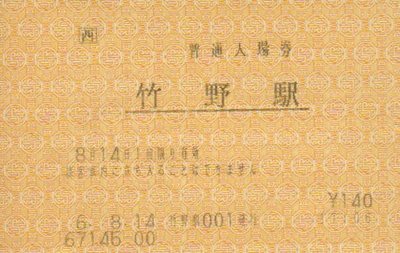

これもちょっと変わった入場券ですね。

竹野はMR端末じゃなくて、昔の西日本に多数存在したSKS端末だったと思います。

MRと同じタッチパネル式ながらちょっと違うんですね。

買ったはいいけど車補タイプで出てきてちょっとビックリでした、保存に困る・・・。

書式は普通のやつと変わらないですね。

すぺしゃる入場券、餘部駅入場券!!!!!

日付からして下り出雲最終日ですな。

この日は豊岡鉄道部が来ていて、オレンジカード等を発売しながらちゃっかり帰りのきっぷも売っていました。

そこで、入場券は出んかね?と聞いたところ、出ると言うので買っちまいました。

駅持ちの端末なんですね。書式は車補券の様式とは違い、ちゃんと入場券の様式があるんですね。

車補入場券、多分最初で最期でしょうね。

JRには列車だけじゃなく、自動車線もあります。

今はJRバス各社が引継いでいます。

画像はJR東海バスのドリーム号のバス指定券です。

列車と違って指定席料金、特急、急行、超特急料金はかかりません。

運賃だけでいいんです。

JRバス各社共同運営のネット予約サイトがあるので、みどりの窓口で発売される機会は減りましたが、割引無しの普通運賃でも良ければ今でもみどりの窓口で発券できます。

とまあ、きっぷ自体の話はこんなもんですかねぇ?

次はちょっと体験談的話や、鉄ちゃん的話をしましょうね。

まだまだ終わりませんよ。

ね、長いって言ったでしょ・・・。

まずね、一番ありえんきっぷからいきましょうね、これはほんとありえんよ。

なんの変哲もない土佐くろしお鉄道窪川駅発行の硬券乗車券ですが、よ~く見てくださいね、一ヶ所だけ変なところがありますからね。

分かりました?

あのね、発売当日限りってところがね、発売当限限り有効になってるのね、ありえん誤刷りですな。

あんまりないことですけどね、日付相違の誤発行です。

可部線の廃止区間を乗りに行く予定だった時の帰りの新幹線の特急券です。

何から乗変したか覚えてないんですけどね、レールスターのオフィスシートに変更しようと思ったら、あっさり取れちゃったからラッキーって思ってたんですよ。

いざ乗ったら座ってる人がいるじゃないですか、オイオイって感じで券面見たら日付昨日ぢゃん!って感じで車掌室へ行って、事情を説明して調整席を充ててもらいました。

当日広島駅の改札係員も日付を見落としとるからいけませんわな。

こういうこと以外でも調整席自体は結構充ててもらうことが多いですよ。

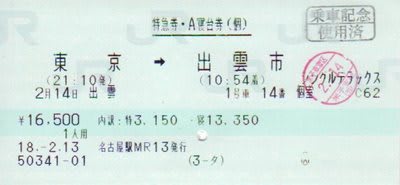

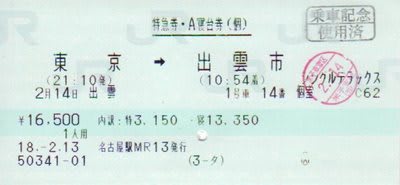

誤発行つながりで、出雲の話しもしましょうね。

この出雲さんは東海には何回も誤発行されました。

この券を買いに行った時は、廃止直前の3/13日分を取りに行きました。もちろん朝10時に。

そしたらね、何故か発券できたんですよ、不思議に思ってカウンターを覗き込んで券を見ましたらね、個室番号22番、・・・?、列車名を見たらサンライズ出雲、・・・?、

いや列車違うけどってことになりますわなぁ、それから出雲を照会しても空いとるわけないわ。んで2/14日まで遡って全ての日付を調べさせたらたまたま翌日の2/14日が空いとったってわけですよ。

申込書に「出雲」って書いてあるのに、わざわざサンライズで出すアホも珍しいと思いますが、同じことが2回ありましたからね、もう意味が分からん。

いざ乗ったら乗ったで、肝心な餘部を通過する時は二度寝しちゃうしね、こっちも意味が分からんわ。

みなさんもね、日付と列車名には気を付けましょうね。

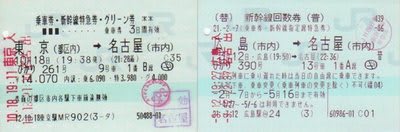

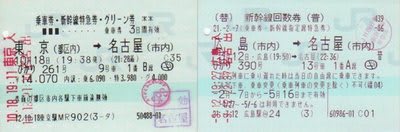

乗車券と料金券を1枚で発券したやつですね。

本来は乗車券と料金券は別々で発券しないといけないんですけどね、今は全て1枚で発券するのが主流ですね、自動改札を使わせたいから。

乗車券・特急券や、乗車券・指定券ぐらいならまだ見れますけどね、↓のやつぐらいになるともう見れんよ。

左は新幹線グリーン券の1枚発券、右は回数券の指定券発行。

・・・、見れんね。

在来線のグリーンや回数券ならまだ見れますけどね、新幹線は見れんわ。

なぜ見れんかってね、新幹線の自動改札は改札データが印字されるからなんですよ。

有人改札でチケッター入れてもらう分にはそんなに気にならんのだけどね、自改は何故か気になるんだよね。

さて、ここからはちょっとマニアックな話しをしましょうね。

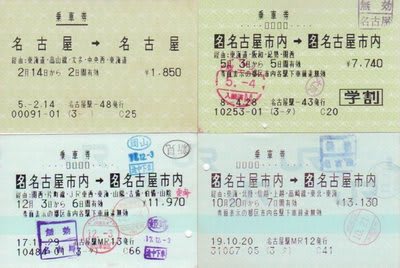

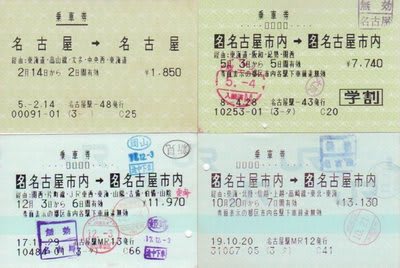

上の4枚は名古屋発名古屋着の一筆書き乗車券ですが、これもれっきとした片道乗車券です。駅名略からナコナコ券と呼んでいます。

左上は中学時代に初めて買ったやつ、右上は高校時代に初めて新宮夜行に乗った時のやつ、左下は出雲廃止直前で山陰線内の工事で時変がかかって餘部でバリ順撮影のために行った時のやつ、右下はC57-180が門デフを付けて信越線を走った時のやつです。

最初のやつは一番単純な岐阜・美濃太田・多治見・金山経由です。

2回目は、東海道・新大阪・紀勢線・亀山・関西線経由で新大阪から新宮夜行に乗って、紀伊勝浦から普通列車グリーン車扱いの当時の南紀2号の3列グリーンに新宮まで料金無しで乗せてもらい、新宮からは普通列車で亀山経由で関西線で帰りました。

3回目は、出雲廃止3ヶ月前に山陰線内の工事のために京都から時刻変更が行われ、餘部を定時より2時間ほど遅く通過するので、バリバリ順光で撮影できるということで、前日から関西線・片町線・JR東西線・東海道・伯備線・山陰線まわりで前乗りして鳥取でSTBしました。そして翌日出雲さんは超バリ順の中を通過していきました。この券は行きに京都を通らない経路なので帰りに京都を通って東海道経由でまんまと片道きっぷで済ませることができます。この券を買いに行った時は、申込書に経路を全て書いたにもかかわらず時間掛かりそうだったので、口頭で線名・接続駅を指示しました。

4回目は、門デフC57を撮るために米原から急行きたぐにで直江津へ行き、帰りは新潟からムンライトえちごで東京まわりで帰りました。

そういえばこの券を買いに行った時に窓口のお姉ちゃんがアホなことぬかしとったなぁ、もちろん毎度おなじみの名古屋駅みどりの窓口ですよ。

新潟からえちごで新宿に着くけど、乗車券は最短距離の東京経由で発券されるもんだから、「新宿では途中下車できませんけどいいですか?」だって、・・・。

最短距離で計算するだけだから新宿でも途中下車できるけどって言っときましたけどね。

これね、相手が一般のお客さんだったらボッタクリになりかねませんからね、東海にはもうちょっと営業制度の熟知徹底をしてもらわな困りますな。窓口だけじゃなく車掌もね。新幹線だけ10秒で発券できてもなんの役にもたたんし。

前出のナコナコ券のような乗車券は一筆書き乗車券または大回り乗車券と呼ばれますが、普通の片道乗車券で多数の経路を通る乗車券を多経路乗車券と呼びます。

多経路乗車券といえば、故・宮脇俊三氏が有名ですね。

最長片道切符といえば分かりますね、あれも多経路乗車券になります。

通常の普通乗車券では上のナコナコ券のように経路は8路線まで印字されます。

通常9路線以上になるとあとは手書きで追加されますが、どうやら本来は経路記入だけで補充券を切らないといけないようです。

下は周遊きっぷゆき券ですが、経路は13路線印字されています。が、実際には鹿児島線のあとに小倉・新幹線・博多が付くので、16路線になります。

これも毎度おなじみの時間のかかる名古屋駅ですが、周遊きっぷ+多経路乗車をやると発券までに1時間待ちは当たり前なので、なるべく暇そうな時に買いに行きましょう。

次はまた営業制度の話です。

通常201㌔以上の乗車券は、在来線経由だろうが新幹線経由だろうが特定都区市内が設定されている場合は、「市内」または「都区内」の表示がされます。

ところが、マルスのあるキーを使うと特定都区市内でも個々の駅発着の券を切ることができます。

そのキーは「乗車駅単駅指定」「降車駅単駅指定」です。

通常の券と比べると、↓のようになります。

降車駅単駅指定の例ですね。

上は通常発券なので名古屋市内着、下は名古屋駅の単駅指定。

上の場合、市内での途中下車はできないが、最遠で東海道線南大高までと関西線の春田まで、中央線の新守山まで乗車することができる。

下の場合、南大高から名古屋までの東海道線各駅で途中下車できるが、単駅指定なので関西線、中央線の市内設定駅までは当然ながら乗車できない。

使いようによっては便利な機能だが、実はこのキー、一般発売には使用不可である。

単駅指定は団体乗車券で使用するらしく、博多の窓口で教えてもらいました。

今は単駅の指示はしないですが、当時東海はそれを知ってか知らずか、こちらの指示通り単駅で発売しとったのはどうだったんだ?

では過去の単駅指定発券をどうぞ。

北九州市内発ですが、名古屋から周遊きっぷで経路1の場合、北九市内より門司単駅の方が数十円安くなるんですなぁ。たった数十円ですけどね。

営業制度最後は山手線内発着の乗車券です。

東京都区内発には201㌔以上の乗車券に適用する「都区内」と、101㌔以上200㌔までに適用する「山手線内」があります。

都区内発は前出の特定都区市内発と同じですが、山手線内もほぼ同じようなものです。

上は東京から軽井沢までで山手線内が適用になった券ですが、下は高崎から山手線内を外した大井町着の券です。

後者は当時の東日本はきっぷをもらっていけなかったので、もらって行くために山手線内を外して大井町着にしたものです。結果的に東京で途中下車してそのまま持ってきました。

特定都区市内も山手線内も中心駅発着の運賃で設定区間の最遠着駅まで乗車できるのは良いのですが、途中下車できないのはどうも解せません。

手前の駅まででよい場合でも中心駅まで運賃が取られるわけだし。

JRも細かいところで未だに国鉄を引きずってるんだよねぇ・・・。そういうところはなんとかならんのかねぇ?

あんまりどうでもいいことですけどね、ちょっとマニアックなことを。

車内で買う車内補充券、今の車補は必ず列車番号が入るんですよ。

なのでね、記念に残すにはもってこいなんですよ、感熱紙であることを除けば。

で、左は廃止になった特急いそかぜの車補券、右は関係ないですが特急くろしおの車補券。

当時いそかぜは29D・30Dを名乗っていました、ちゃんと29Dと印字されてますね。

これはいそかぜという名前を特急券とは別の形で残せんかと考えた結果、車補で発券すれば列番が入るじゃんてことで車補で買ったわけです。

ちなみにこの2枚の券、両方とも乗継なのが分かりますかねぇ?

いそかぜは在来線→新幹線、くろしおは新幹線→在来線です。

車補の乗継って基本的にありえないですよね。

乗継の場合、原則乗車前に買うことになっています。

いそかぜの車補は計画犯でしたが、事前にどうしても買えない場合は車補でも発券してもらえると思いますが、基本はあくまでも乗車前に買っておくことが必要です。

さて、問題はくろしおの車補乗継ですよ。

これね、実はね、車掌さんの好意ですね。新大阪まで新幹線使ったんですけどね、特急券はもらってきたんですよ。で、財布ん中に入ってたのがチラッと見えたんですな。

車掌が新幹線乗ってきた?って聞くもんだから、特急券見せて乗継にしてもらいました。このパターンは東海じゃなくても絶対にありえないですな。

でも期待していないことを現場の機転でしてもらえると嬉しいですね。

さあさあ、長かったですけどね次で最後でございますよ。

みなさんね、窓口で指定券を買う時に席番の指定をすることはないですか?

ABCDね、あれね、紛らわしい時あるよねぇ。

それをね解消する方法教えましょうね。

左上から時計回りに15A・12B・3C・1Dですが、A席はアメリカ、B席はボストン、C席はチャイナ、D席はデンマークと言います。なので、画像の場合は15番アメリカ、12番ボストン、3番チャイナ、1番デンマークになります。

これは旅行会社等で席番確認の際に混同しないようにするために使っています。

新幹線の場合はE席まであるので、E席はイングランドになります。

画像のE席は、14番イングランドになりますね。

この言い方は旅行会社ならほぼ100%通じますが、駅の窓口だとたまに通じんやつもいるので注意です。

さあさあさあ、長かったですなぁ。

ようやくこの記事も終わりですぞぉ、よくお付き合いくださいましたね。

付き合ったからってなんも出ませんよ。

まあまあまあ、そういうことですのでね、また暇な時に覗いてくださいね。

じゃお疲れさん。