- [在宅・野良サイン探索]東京メトロ 茅場町駅 その1

- [在宅・野良サイン探索]東京メトロ 茅場町駅 その2 (この記事)

「その1」では茅場町駅のなかをストリートビューで散歩して野良サインを集めまくりました。今回の「その2」では、野良サインを探す中で気になった「野良サイン以外」のいろいろをふりかえっていきます。

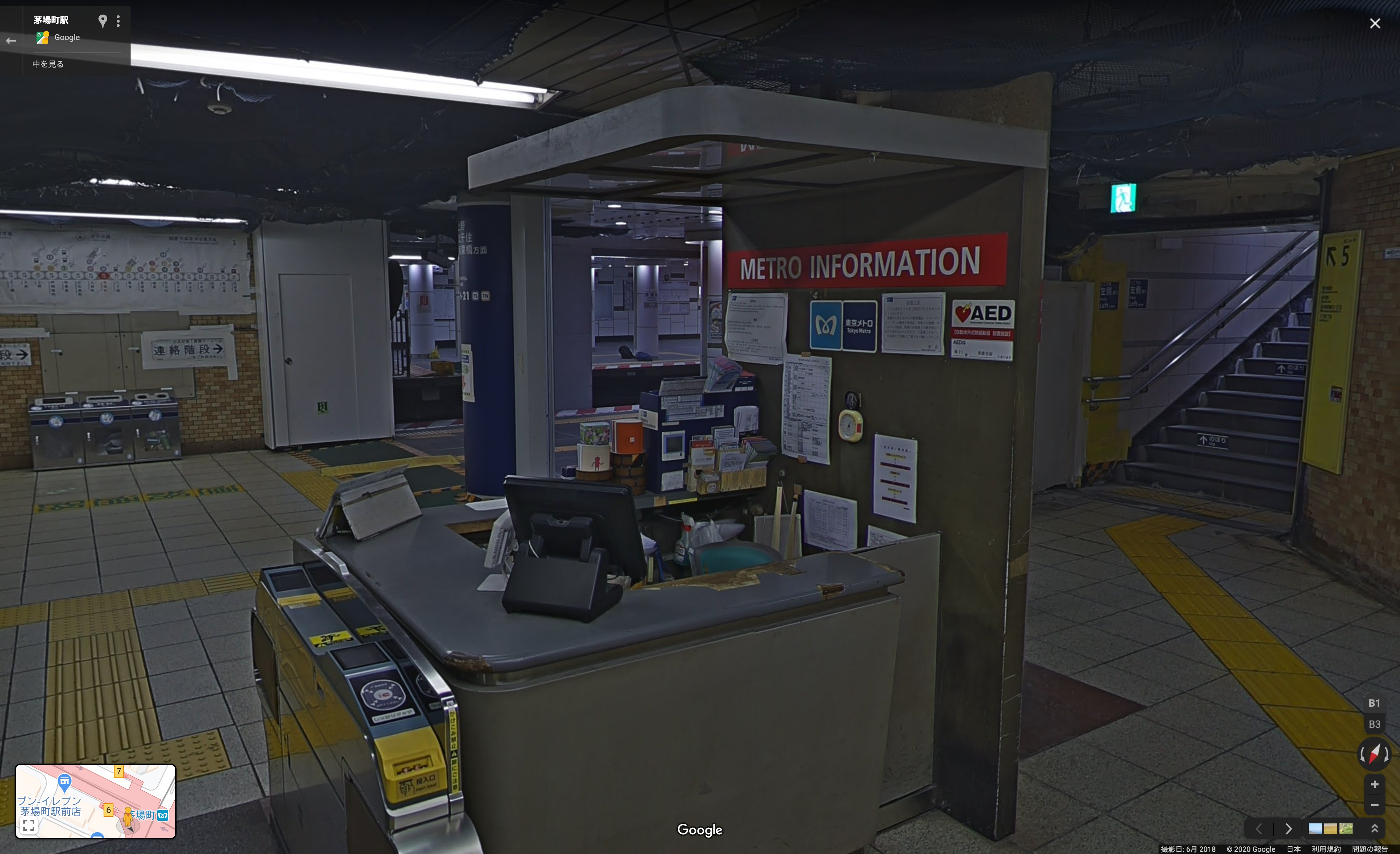

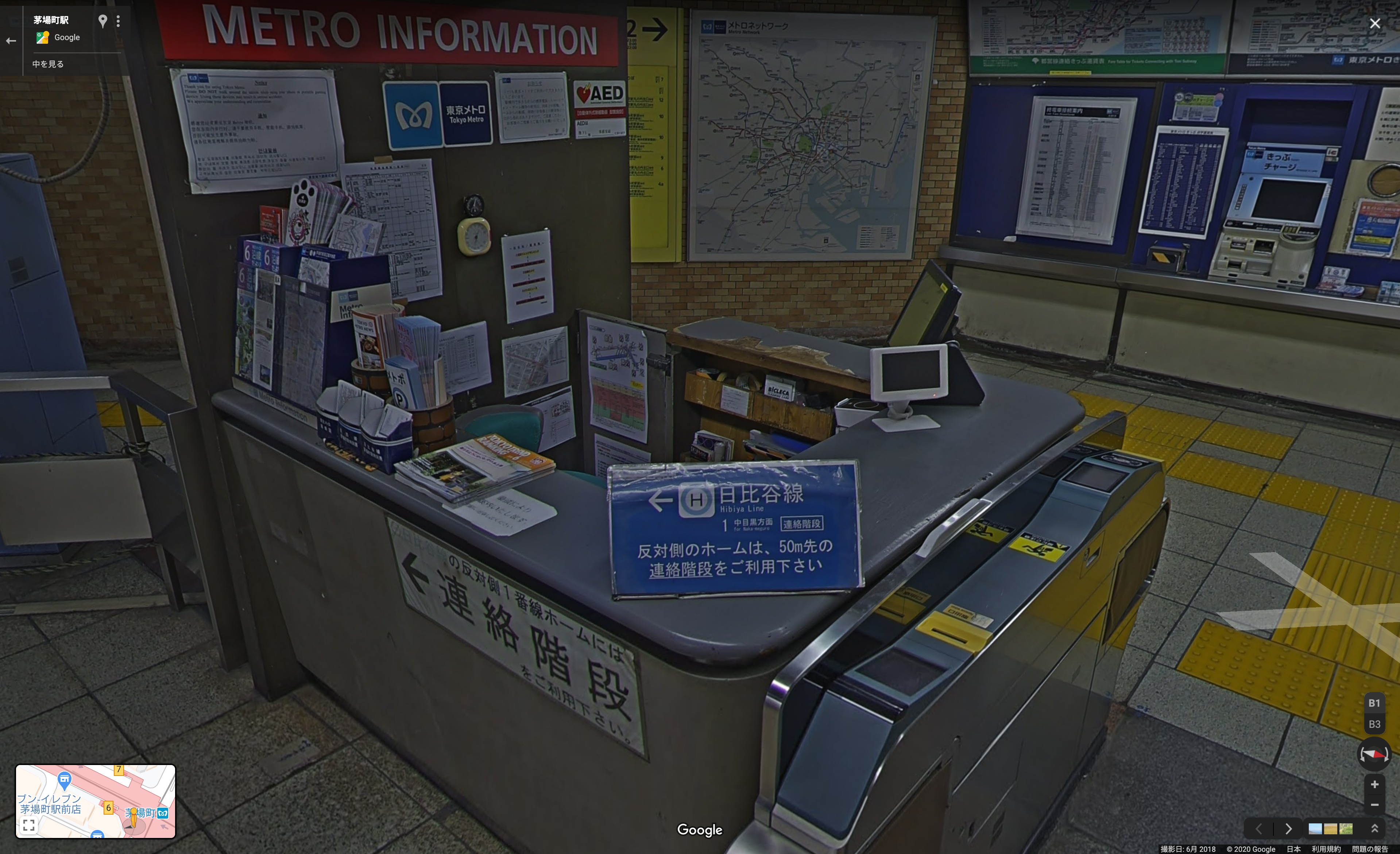

駅員が立っているところ

自動改札のすぐ横の駅員が立つための空間。(名前なんていうんですか……?)

こじんまりとしていて、地下空間の構造と独立して存在している感じがかわいいですね。駅売店っぽいというか、小屋っぽいというか……。

外向きにはパンフレット類や野良サインなどが、内向きには業務に使用するさまざまなものが狭い中にぎゅっと詰まっていてなんだか良い。上半分は仕切りなど無くオープンになっていながらも、上に屋根っぽい構造物がついているのもかわいいです。

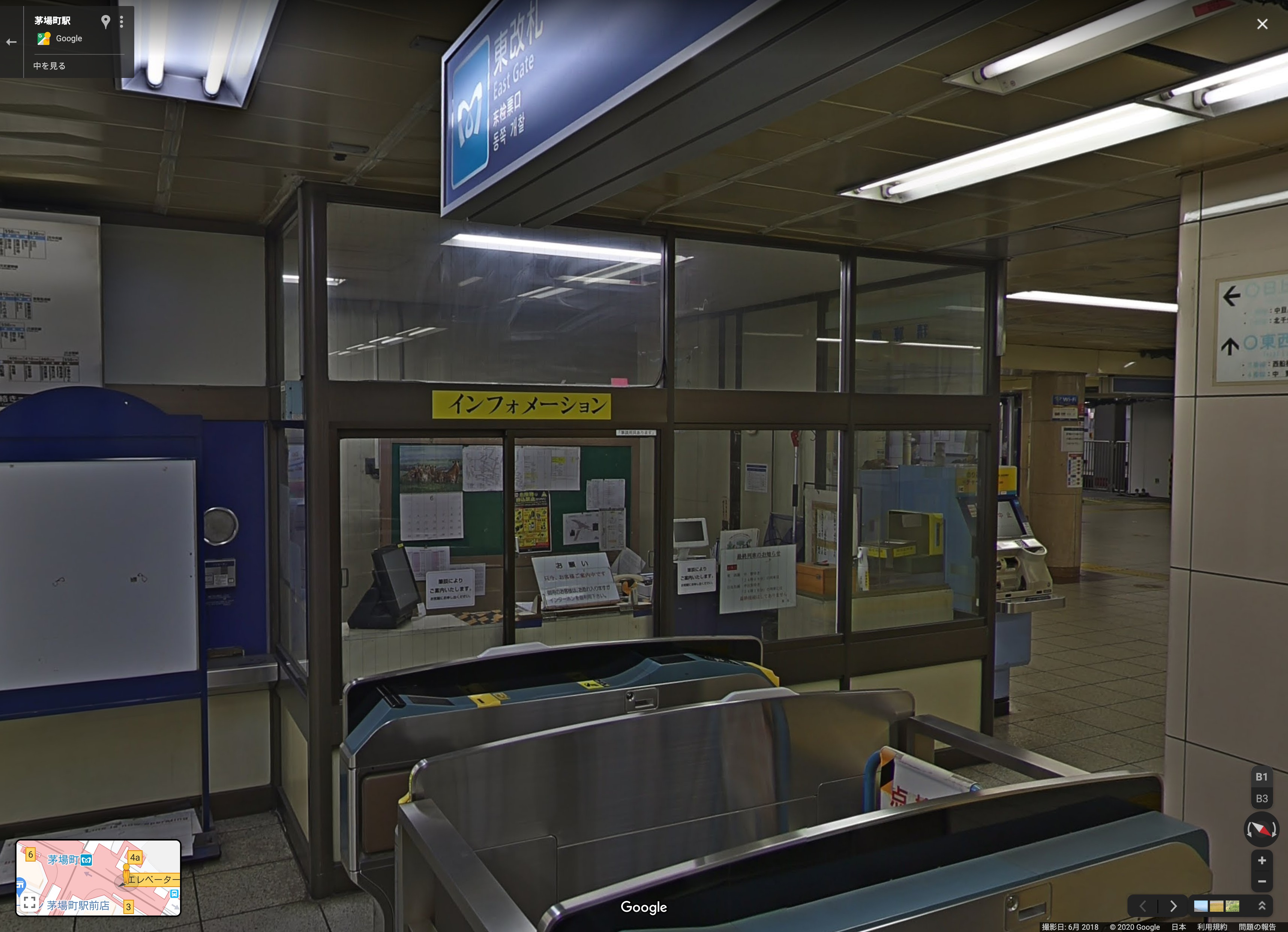

「その1」でも紹介した改札横の「インフォメーション」空間。こっちは事務室っぽいタイプ。

トラテープや養生など

トラテープで何かを塞いでいる様子。その上には「定期券うりば」サインがガムテで覆うようなかたちで封印されていますね……。

床のシートの固定に

ホームのタイルのところにも

階段のはじっこなどに

でっかく覆われているなにか

白いテープがぐしゃぐしゃになってる柱

いい線

あ!

ゴムホースだ!

ニョローッとのびてホームの下に垂れていますね。作業中でしょうか。

あ!

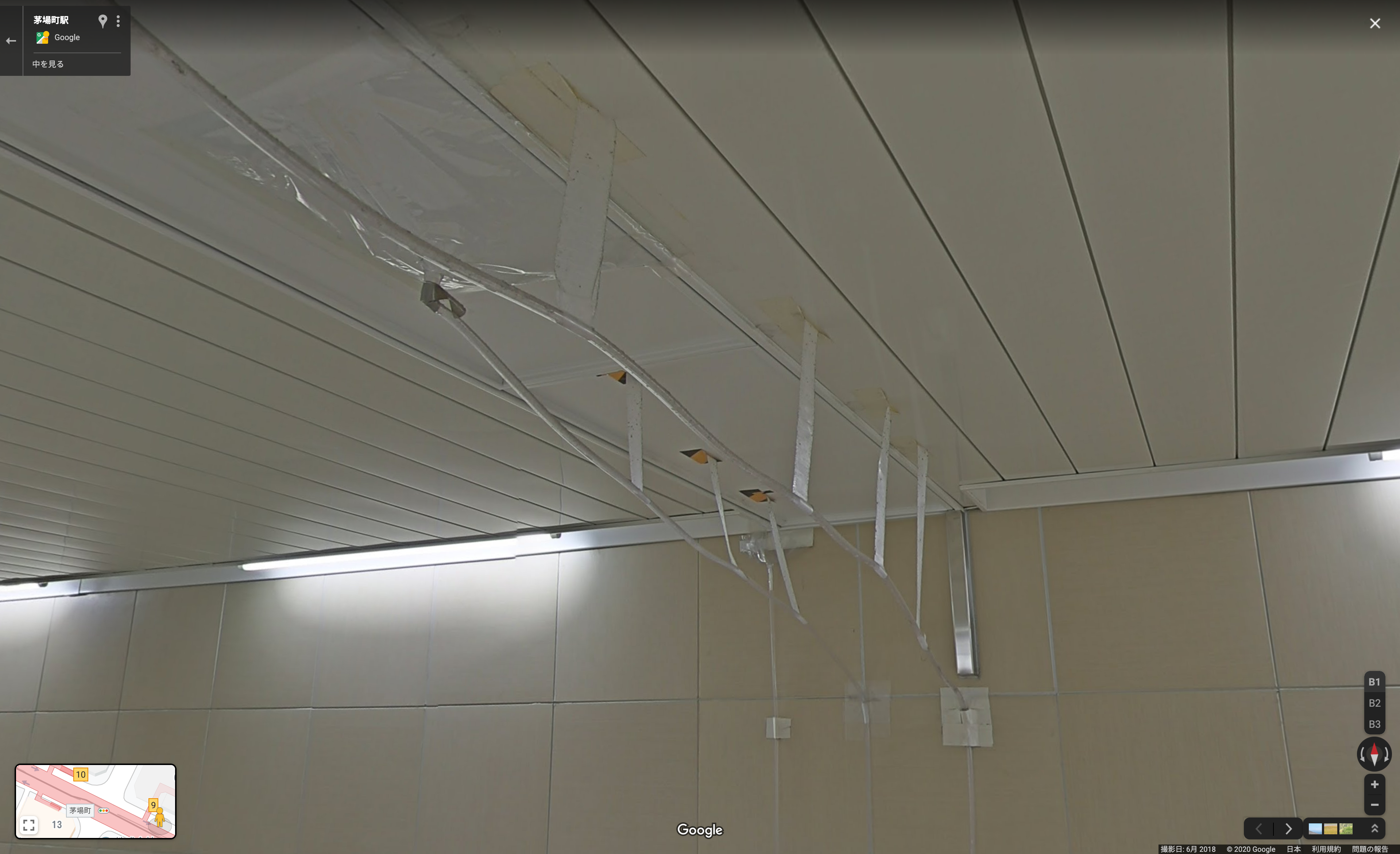

水漏れ対策だ!

チューブに高低差がつくように天井からの吊るしの高さを調節しています。そんなにごちゃごちゃしていなくて、きれいな処理。

深夜ならでは

駅の中のストリートビューはだいたい終電後〜始発前の時間帯に撮影されていることが多いみたいです。例えば、散歩をしているとメンテナンスに従事されている人びとに遭遇したりします。

こんばんはー!

人だけでなく、無造作に放置された物もよく写ってますね。

あと深夜ならではのものといえばシャッターもそうですね。

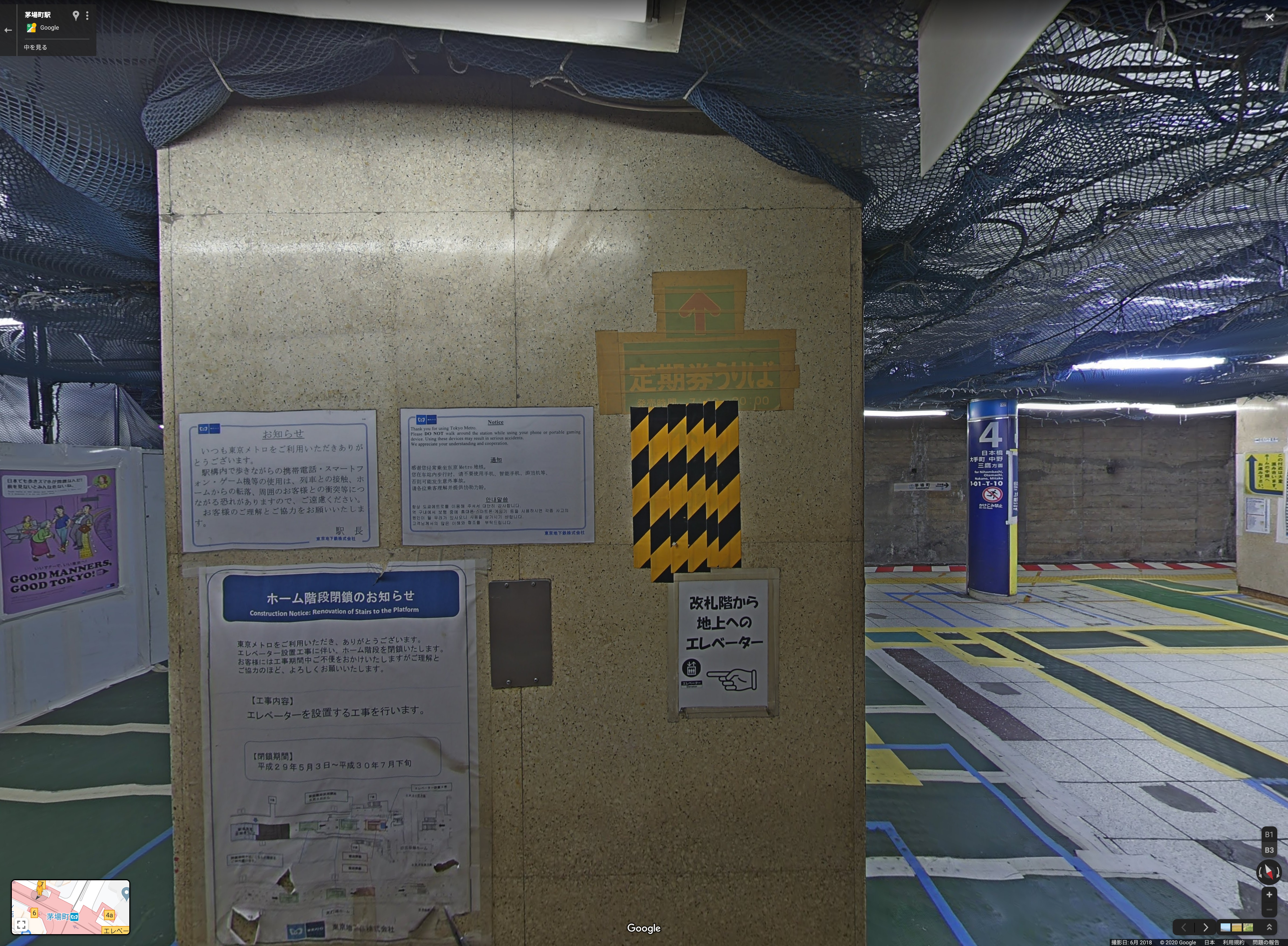

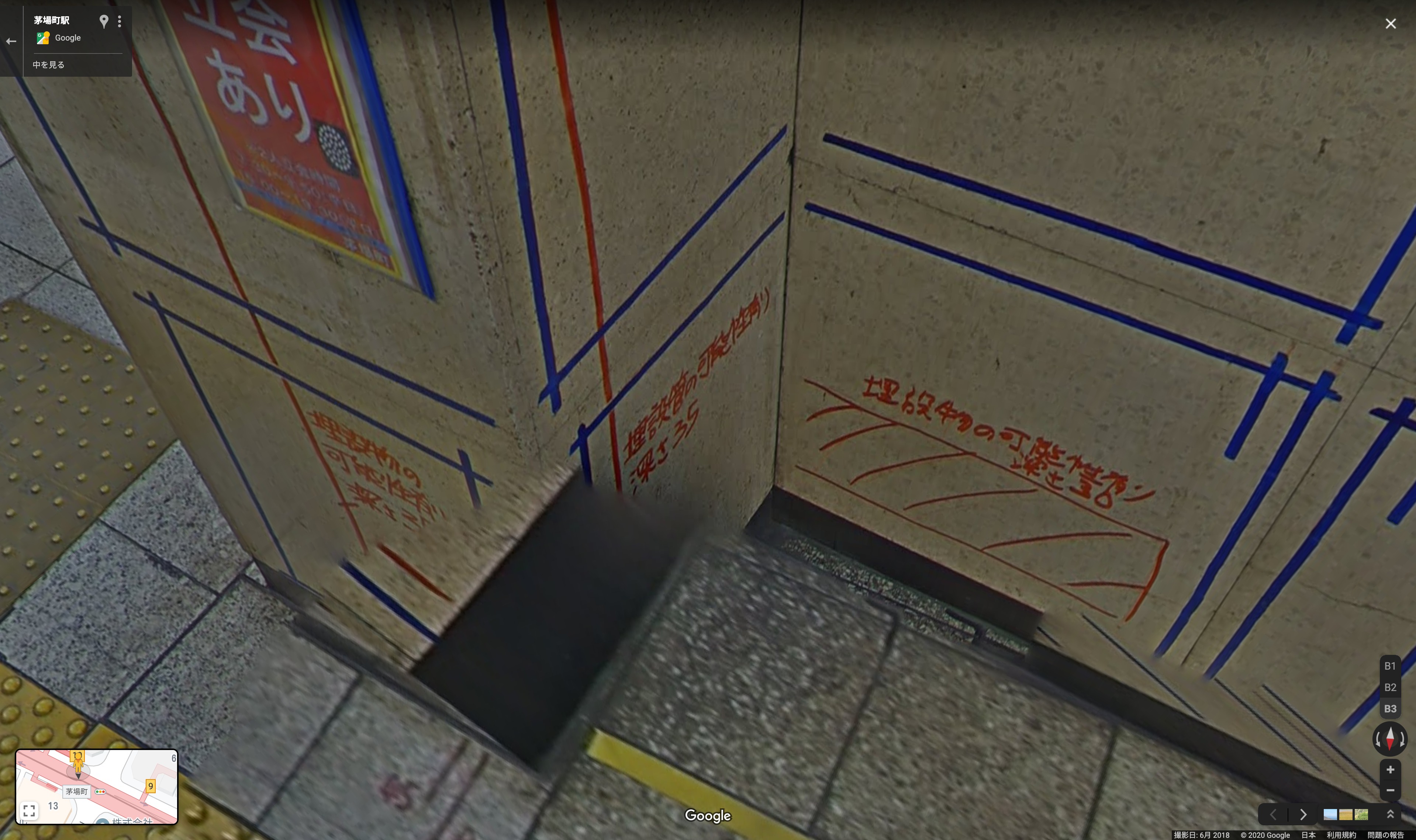

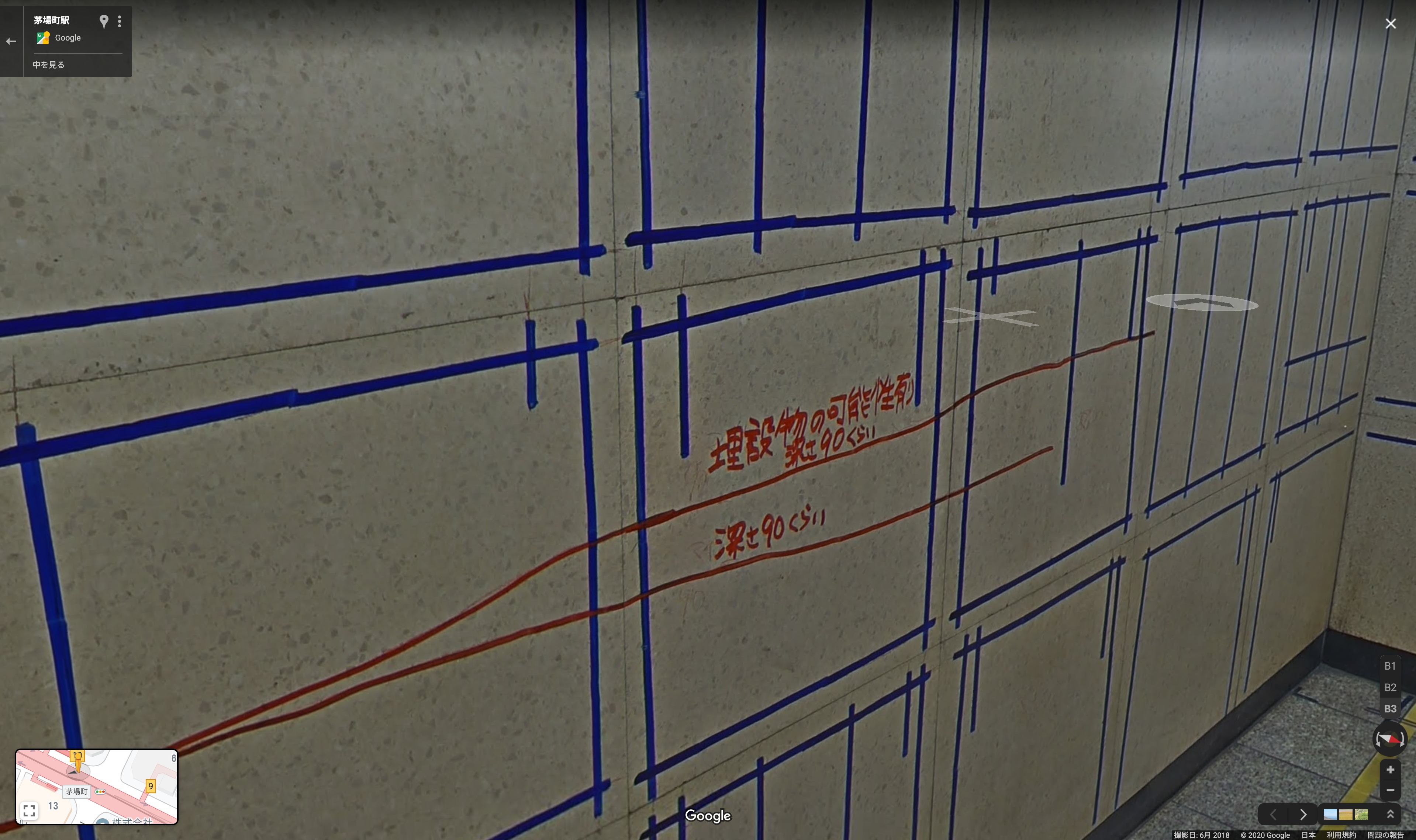

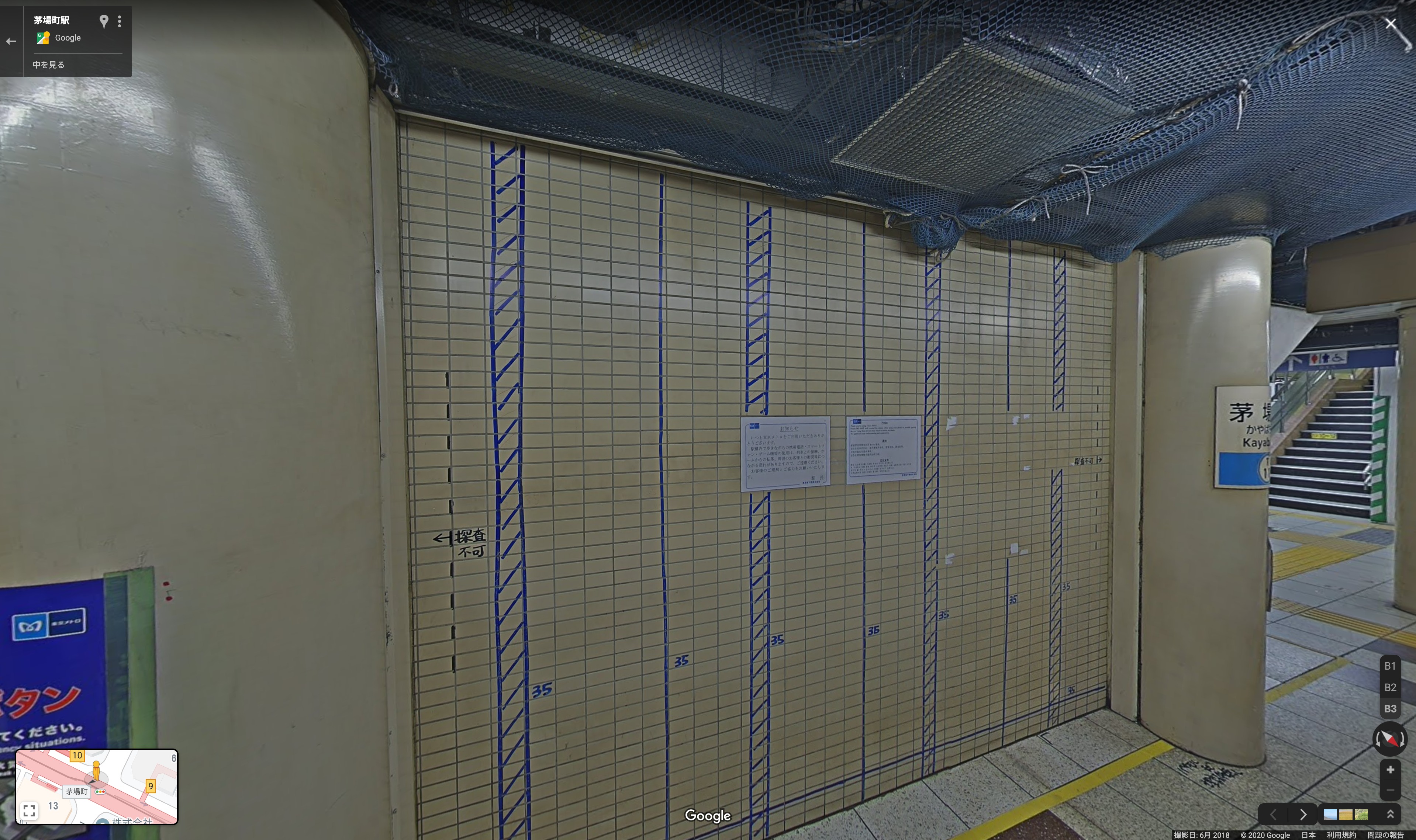

工事中のマーキングの様子

床の柱が突き刺さっている部分の周辺に青い線がいっぱい。

リニューアル工事に先立って、調査用に引かれたマークでしょうか……?

ウワーッ!

かなり全面的にマーキングがなされていてびっくりしてしまった。

こういうのは一般人には読み解けない記法が使われるイメージがなんとなくあって、ここでも線や色の使い分けのルールは不明なのですが、突然「埋設物の可能性有り」と誰がどう見ても意味のわかる文章が登場したので意外〜と思った。

この壁とかタイルとかってけっこうきれいで良い見た目なのに、がっつりマジックで書き込みがなされいるとちょっとウッとなってしまいますね。いずれ壊されるものではあるのですが……。

リニューアル工事完了後の様子を横に並べて見てみたくなる……。

この改装工事真っ只中のタイミングでストリートビューの撮影のスケジュール入れたのちょっと面白いなって思いました。

やっぱり楽しい

ストリートビュー散歩、駅構内をくまなく、かつ人目を一切意識せずに観察できるのはとても楽しいですね。終電後にしか見れない光景もある意味レア。

今回、実際の散歩に近づけるために写真をバシバシ撮れる環境を用意したのも大きかったかもしれません。これについては別記事で書こうと思います。

全部この人が見た景色なんだよな