第10回長岡京歴史よもやま話

~都人の食生活~

万緑の中、早くも夏の趣の感じられる今日この頃ですが、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。本年度の長岡京歴史よもやま話では、都に暮らした人々がどのような生活を営んでいたのかに焦点を当て、発掘された考古資料や文献史料から往時の生活を再現します。

今回、考古学からは、食器の種類や組み合わせの変化からみた食卓の光景、木簡などの文献史料からは、食生活の実態に迫ります。

平城京の発掘調査では食器として用いられた土師器や須恵器が大量に出土します。食卓に並ぶのは、杯、皿、椀、高坏の4種類が中心ですが、前三者は直径によって特大、大、中、小のそれぞれ四種類が作られていました。さらに杯、皿、椀には浅い、深いの二種類、最大八種類もの食器があったことが知られています。多様な食器に応じて盛られる食材も変化に富んでいたものと推測できます。

ところが奈良時代の終わり頃から寸法が小さくなり、浅い深いの区別もなくなっていきます。長岡京期になるとその特徴が顕著となり、平安時代に入ると食器は極端に浅くなります。食材の盛りつけ方に変化が起こったのではないでしょうか。さらに、貴族や高級官僚の食膳には中国の青磁や白磁、黒陶を真似た緑秞陶器や灰釉陶器、黒色土器といったカラフルな食器が並ぶことになります。

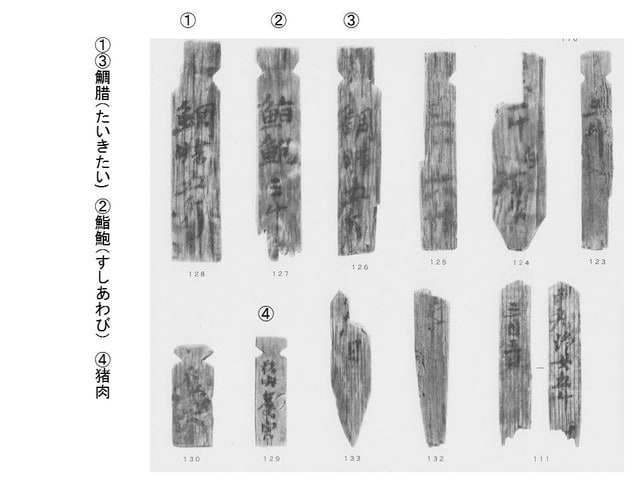

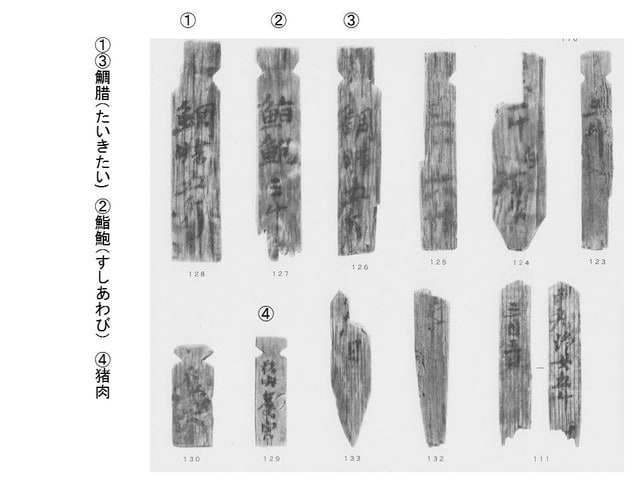

ではそれらの食器にはどのような食材が盛られたのでしょうか。そのヒントが木簡にあります。

付札と言って、容器に附けて内容物を明示した木簡には、「年魚(あゆ)」「鮭皆腸(さけのみなわた)」「氷頭(ひず)」「鹿宍(しかのしし)」等の食材が知られ、豊かな食生活を垣間見ることができます。

調味料には焼き塩や醤があり、伊豆国や駿河国、安房国などからは鰹節とアラから作った煮汁(いろり)が貴重な出汁として貢納されました。この他、海藻(め)や海鼠(こ)も貴重な食を支える材料でした。

こうした豊かな食生活の一端を知識として獲得するだけでなく、実際に再現し味わっていただこうと思います。休憩時間には、牛乳を煮詰めて保存食とした蘇(そ)や鰹の煮汁の試食タイムがあります。ふるってご参加下さい。

記

日時 2018年6月16日(土)13:00受付 13:15~15:30講演(途中テイータイムと試食)

会費 300円(食材費・資料代含む)

会場 長岡京市中央公民館二階研修室

講演 三重大学名誉教授 山中章

三重大学講師 清水みき

《次回予定》 9月22日(土)第10回長岡京歴史散歩~向日丘陵の陵墓を巡る~ 物集女車塚古墳石室も特別見学します。

連絡先 長岡京歴史散策の会 古川雅英 075-934-1684

~都人の食生活~

万緑の中、早くも夏の趣の感じられる今日この頃ですが、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。本年度の長岡京歴史よもやま話では、都に暮らした人々がどのような生活を営んでいたのかに焦点を当て、発掘された考古資料や文献史料から往時の生活を再現します。

今回、考古学からは、食器の種類や組み合わせの変化からみた食卓の光景、木簡などの文献史料からは、食生活の実態に迫ります。

平城京の発掘調査では食器として用いられた土師器や須恵器が大量に出土します。食卓に並ぶのは、杯、皿、椀、高坏の4種類が中心ですが、前三者は直径によって特大、大、中、小のそれぞれ四種類が作られていました。さらに杯、皿、椀には浅い、深いの二種類、最大八種類もの食器があったことが知られています。多様な食器に応じて盛られる食材も変化に富んでいたものと推測できます。

ところが奈良時代の終わり頃から寸法が小さくなり、浅い深いの区別もなくなっていきます。長岡京期になるとその特徴が顕著となり、平安時代に入ると食器は極端に浅くなります。食材の盛りつけ方に変化が起こったのではないでしょうか。さらに、貴族や高級官僚の食膳には中国の青磁や白磁、黒陶を真似た緑秞陶器や灰釉陶器、黒色土器といったカラフルな食器が並ぶことになります。

ではそれらの食器にはどのような食材が盛られたのでしょうか。そのヒントが木簡にあります。

付札と言って、容器に附けて内容物を明示した木簡には、「年魚(あゆ)」「鮭皆腸(さけのみなわた)」「氷頭(ひず)」「鹿宍(しかのしし)」等の食材が知られ、豊かな食生活を垣間見ることができます。

調味料には焼き塩や醤があり、伊豆国や駿河国、安房国などからは鰹節とアラから作った煮汁(いろり)が貴重な出汁として貢納されました。この他、海藻(め)や海鼠(こ)も貴重な食を支える材料でした。

こうした豊かな食生活の一端を知識として獲得するだけでなく、実際に再現し味わっていただこうと思います。休憩時間には、牛乳を煮詰めて保存食とした蘇(そ)や鰹の煮汁の試食タイムがあります。ふるってご参加下さい。

記

日時 2018年6月16日(土)13:00受付 13:15~15:30講演(途中テイータイムと試食)

会費 300円(食材費・資料代含む)

会場 長岡京市中央公民館二階研修室

講演 三重大学名誉教授 山中章

三重大学講師 清水みき

《次回予定》 9月22日(土)第10回長岡京歴史散歩~向日丘陵の陵墓を巡る~ 物集女車塚古墳石室も特別見学します。

連絡先 長岡京歴史散策の会 古川雅英 075-934-1684