民間事故収束委員会としての現状認識

東電の発表は、どの様に計測したか、あるいはその理由をきちっと説明せず、何時も細切れですから、何が重要なのか素人にも専門家にもわかりにい。従って、何時も推測で話しをしなければならないところが苦しいところだ。

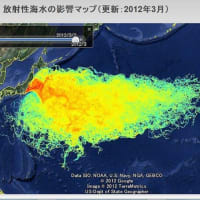

もはや汚染水の海への放出を止められなくなった事は正直に話しているが、それ以外にも原子炉の状態に関して、幾つか気になる事を発表している。

発熱量を200KW程度としていることだ。1年前には2MWだったと理解しているが、半年余りで200KWに落ちることは異常である。崩壊による発熱は、100トンの燃料が有るとすると、寿命が平均12年であるから、半年で一桁落ちたと言うことであり、そこには何らかの理由が有りそうだ。

私の解釈では、燃料がもはや80%以上格納容器から抜け落ちたので発熱量が200KWになったということだ。

多分、土台のコンクリートを突き抜けて、地下水に接触しかかっているだろう。これが完全に地下水に接触するとき、汚染水の放射能はさらに急上昇するだろう。

200KW程度ならば空冷でも間に合うのに、何故空冷にはしませんとわざわざ発表するのだろうか?ここにも不思議がある。

東電は、核燃料が完全に抜け落ちたことを公表したくないのだろう。公表すればさらに批判は免れない。冷却水を回していたことは、何の意味も無かったではありませんかという、さらに厳しい批判を世間から浴びることになるからだ。

コンクリートに穴を開けていることの兆候は他にも見られる。

数ヶ月前に、雨が降ったとき、格納容器周辺から水蒸気が上がるのが確認された。燃料が格納容器内に有ればこの様な現象は起こらない。完全に地下水に接触すればやはりその様な現象は起こらない。従って、燃料は格納容器の下のコンクリート内に有ると言うことだろう。雨が降って水位が上がると、コンクリートに雨水が浸透して水蒸気を発生させる。

私は、このブログを書きながら、推論、模索をしているが、この筆が語るところによれば、核燃料はコンクリート内を沈下していて、今にも地下水に到達しようとしていると結論される。暫くして、汚染水の放射能はけた外れに高くなるだろう。

私は、kaze to hikari (http://www.kaze-to-hikari.com/2013/09/post-57.html) のインタビューで、メルトスルーした場合にも鉛冷却方は有意義であると発表している。

このブログの結論として、燃料がコンクリートの中途で止まっているのならば、鉛冷却は事態を収束するのに間に合う。是非急いで鉛冷却方を実施してほしい。この半年以内に実施すべきである。さもないと地下水の汚染は、今よりもさらに10倍か100倍ひどい物になるという事である。

私は、懇願したい。今すぐ鉛冷却方を適用してほしいと。

私は東電が水を回し始めたときから様々な予測をしているが、ほぼ的中している。

私はこの予測が的中しないことを祈るばかりであるが、なによりも鉛冷却方を直ぐに行うことを懇願する。

民間福島原発事故収束委員会 代表

山田廣成

東電の発表は、どの様に計測したか、あるいはその理由をきちっと説明せず、何時も細切れですから、何が重要なのか素人にも専門家にもわかりにい。従って、何時も推測で話しをしなければならないところが苦しいところだ。

もはや汚染水の海への放出を止められなくなった事は正直に話しているが、それ以外にも原子炉の状態に関して、幾つか気になる事を発表している。

発熱量を200KW程度としていることだ。1年前には2MWだったと理解しているが、半年余りで200KWに落ちることは異常である。崩壊による発熱は、100トンの燃料が有るとすると、寿命が平均12年であるから、半年で一桁落ちたと言うことであり、そこには何らかの理由が有りそうだ。

私の解釈では、燃料がもはや80%以上格納容器から抜け落ちたので発熱量が200KWになったということだ。

多分、土台のコンクリートを突き抜けて、地下水に接触しかかっているだろう。これが完全に地下水に接触するとき、汚染水の放射能はさらに急上昇するだろう。

200KW程度ならば空冷でも間に合うのに、何故空冷にはしませんとわざわざ発表するのだろうか?ここにも不思議がある。

東電は、核燃料が完全に抜け落ちたことを公表したくないのだろう。公表すればさらに批判は免れない。冷却水を回していたことは、何の意味も無かったではありませんかという、さらに厳しい批判を世間から浴びることになるからだ。

コンクリートに穴を開けていることの兆候は他にも見られる。

数ヶ月前に、雨が降ったとき、格納容器周辺から水蒸気が上がるのが確認された。燃料が格納容器内に有ればこの様な現象は起こらない。完全に地下水に接触すればやはりその様な現象は起こらない。従って、燃料は格納容器の下のコンクリート内に有ると言うことだろう。雨が降って水位が上がると、コンクリートに雨水が浸透して水蒸気を発生させる。

私は、このブログを書きながら、推論、模索をしているが、この筆が語るところによれば、核燃料はコンクリート内を沈下していて、今にも地下水に到達しようとしていると結論される。暫くして、汚染水の放射能はけた外れに高くなるだろう。

私は、kaze to hikari (http://www.kaze-to-hikari.com/2013/09/post-57.html) のインタビューで、メルトスルーした場合にも鉛冷却方は有意義であると発表している。

このブログの結論として、燃料がコンクリートの中途で止まっているのならば、鉛冷却は事態を収束するのに間に合う。是非急いで鉛冷却方を実施してほしい。この半年以内に実施すべきである。さもないと地下水の汚染は、今よりもさらに10倍か100倍ひどい物になるという事である。

私は、懇願したい。今すぐ鉛冷却方を適用してほしいと。

私は東電が水を回し始めたときから様々な予測をしているが、ほぼ的中している。

私はこの予測が的中しないことを祈るばかりであるが、なによりも鉛冷却方を直ぐに行うことを懇願する。

民間福島原発事故収束委員会 代表

山田廣成

つまり、地層内部に天然の軽水炉のような環境ができてしまうのではないか?という危惧です。

その量はそれ大した量では有りません。しかし、これがコンクリートを貫通すると、大量の地下水に接触しますから、連鎖反応・・・臨界が起こる危険もあると思います。早い時期に燃料を鉛で包むのが最良だと思います。

核燃料の状態がある程度わかればずいぶん対応がしやすいと思うのですが、何らかの方法で核燃料の現在の位置や温度を調べることはできないのでしょうか。

2008年8月24日の日本経済新聞の記事で、「ミュー粒子で透視する技術」が紹介されていました。東大の田中宏幸特任助教(当時)らが開発、とあります。

ネット上で探してみると、いくつかそれに関するものがありました。

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/CHEER/pdf/cheernews_No1_web.pdf

http://www.athome-academy.jp/archive/mathematics_physics/0000001086_all.html

また、同様の技術を使い、名古屋大学でまさに福島第1の燃料の位置を検出する技術の開発を進めており、これは国も後押ししている、とあります。

宇宙からの素粒子利用、福島原発炉心の透視作戦

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20120107-OYT1T00500.htm

ただ、実用化はいつになるのか・・。

この技術がもうすぐにでも使えるといいのですが、どうなのでしょうか。

海外在住者に呼びかけましょう。

なぜ大規模突貫工事で地下水を

海に流すバイパスを作れないのでしょうか。

http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:ea5c711d-f1fc-4b5b-8762-e67b72bcd5bd/iri-131-2000-005.pdf

東電の計算値は2号機が200KWです。東北大学が出している計算値は、500KWです。多分同じ計算コードを使っていると思いますが、東電は、初期値を把握していると思います。私が懸念するのは、水が有りますから必ず部分的な核分裂反応が起きているはずですから、これをどの様に見積もるかが難しいと思います。そのために東電は、なかなか空冷に踏み切れないのだと思います。又、東電は燃料が既に格納容器下のコンクリート内を降下しつつあるという見解を示しています。私が既に発表したことを東電はリピートしているように見えます。