1961年アメリカ映画

オードリー・ヘップバーン、シャーリー・マクレーン主演

ウィリアム・ワイラー監督

原作となったのはリリアン・ヘルマンの舞台劇『子どもの時間』1934年の作となっています。ブロードウェーでは、1952年12月から約半年間上演されました。それ以降、BWでの上演はありません。

この映画の邦題は『噂の二人』…まぁ、このタイトルの方が内容をよく表しているかもしれません。しかし、劇作の題は『子どもの時間』です。

この原作を読んだことがあるんですが…まず、アーサー・ミラーの『クルーシブル(るつぼ)』と似ていると思いました。クルーシブルの方は17世紀のマサチューセッツで実際に起きた魔女裁判に題材を取っており、これは20世紀初め~半ばのアメリカの(おそらく)中西部の女子寄宿学校で、時代も背景も異なっているかのようではありますが…

まず、どちらも保守的で閉ざされた地域であったこと。いつの時代にも、どこにでも見られるような子どもの悪戯が、地域の人たちの過剰反応を呼び起こし、異質なものへの排除へとつながっていくこと。

で、よく調べてみると、ミラーの『クルーシブル』は1953年の作であり、このヘルマンの作品の方が古いじゃありませんか!ちょっと意外でした…でも、ホントに両者の間には類似性がありますよ。

で、このDVDを初めて観たのですが…やはり、舞台劇の方が面白いだろうな~と思いました。舞台劇では、少女たちの暗唱するラテン語の活用やシェイクスピアの台詞などが前景効果を出していて、少女たちの個性が短い効果的な台詞を通して非常によく分かる…とにかく、よくできた台本でしたが~まぁ、映画の方はちょっと失速している感じ~

主演の二人はいいとしても、問題児役のメアリがいま一つ。舞台でこの役を演じて高い評価を受けた子役は、映画出演を断ったのだと聞いたことがありますが。この映画のメアリ役の人は、今は60歳になっているはずです。あのまま女優を続けていれば、今ごろはベテランの域に達しているはずですが、これを含めて3、4本の映画に出演(少女時代に)した記録があるだけ…やっぱ、才能がなかったんでしょう(断言かよ!)

舞台はアメリカ中西部の田舎町。マーサ(マクレーン)とカレン(ヘップバーン)は大学時代からの親友で、二人で教育の理想に燃え、農家を改造した女子寄宿学校を開設して、20人ばかりの女生徒を預かって教育していました。マーサの伯母(元女優)も授業を手伝っていましたが、彼女は、いつまでも女優気分が抜けない世間知らずである上に、生徒への接し方も不慣れ。一方、メアリという反抗的で虚言癖のある生徒がいて、マーサは気が休まることはありません。それでも、学校の経営も何とか軌道に乗り、何よりも、カレンは校医のジョーとの結婚も決まり、明るい兆しも見えている「はず」だったのですが…

マーサと叔母の確執に、問題児のメアリが絡んで(ここは元々のストリー構成が巧み)結局、メアリは自分が先生から罰を受けたくないがために、マーサとカレンが「不自然な関係にある」と、彼女の後見人である祖母に訴えます。「カレンが結婚するので、マーサが嫉妬して苛立っている」のだと。メアリは、たまたま口をついて出たことの反響の大きさに一瞬たじろぐのですが、それでも、級友たちの弱みにも徹底的につけ込み、自分の嘘と口裏を合わせるように強要します。(ここの辺も、映画ではパワーがない)祖母はかなり裕福で、地域の名士、影響力のある人物でもありました。

考えなければならないのは、舞台となっているのはアメリカの非常に保守的な田舎町だということでしょう。メアリの祖母は、孫の話に気が動転してしまいます。祖母は、基本は、思慮深く、賢明な人として描かれていると思うのですが、そのような人でも一瞬にして「思考停止」状態になってしまうのは、ひとえに閉鎖的な社会の中で培われた「異端なものへの怖れ」に他なりません。ここは、『るつぼ』と同じですね。

ですから、この作品は、例え分かりにくくても(劇作の邦題と同じく)『子どもの時間』にすべきだったと思います。『噂の二人』では、ちょっと興味本位になってしまって、問題の本質が見えにくい…とは言っても、いずれにしても、日本人には理解しがたいテーマであるとは思いますが。

話は戻りますが…

結局、そのようなおぞましい学校に子どもを置いておけないと、親たちは次々に子どもを引き取りに来ます。ここまでの過剰反応というのは…やはり、この時代のアメリカの田舎であればこそ。二人は町の人の好奇の目に晒されることになります。カレンの婚約者のジョーは、「柔軟」で、「まともな」考え方ができる人で、二人の良き理解者でしたが、そのような「異常」な環境にいるうちに、次第に、今までと同じようにカレンを見ることができなくなります。それを敏感に感じ取ったカレンは婚約を解消します。

彼女らが起こした名誉棄損の訴訟も、世間知らずな叔母が証人として出廷しなかったために敗訴となってしまいました。しかし、その後、メアリの嘘が発覚し、祖母は学校に謝罪に来るのです。しかし、生徒の嘘によって狂わされた彼女たちの人生は、決して元には戻りませんでした。それどころか、マーサは、カレンに対して「友人以上の」感情を抱いていた自分を認め、罪の意識に苦しみ、やがて自ら命を絶つのです。。

マーサを埋葬したあと、町の人たちの好奇の目がまだ残っている中、カレンはしっかり顔を上げ、凛とした表情で町を出ていくのでした。ここのヘップバーンはとても美しいです。

…とまぁ、こんな話ですが…当時のブロードウェーでは、最後にマーサが自殺することで、保守的な観客たちは納得したと言われています。メアリと祖母が(良心の呵責という)罰を受け、差別の醜さを訴えるだけの話であれば、半年も上演されなかっただろうとも~

シャーリー・マクレーン演じるマーサが、自分の隠れた「本心」を認める苦渋のシーンは、この映画の見せ場でもありますが…ここはどうなんでしょう?難しいところです。当時であれば、結婚よりもキャリアを優先する女性への無理解もあったでしょうし、そういう要素もこの話の背景にあるような気がしますけどね。

彼女たちは、(おそらく)女子大から女子寄宿学校経営という、女性ばかりの環境で生きてきたようですし…マーサも、学校経営が軌道に乗り、少し心の余裕が出てきたら、男性との恋に落ちたかも知れませんしね(そうあるべき…と言っているのではありません)このように、女性ばかりの中で生きている人が「あなたは、(身近にいる女性の)某嬢に恋愛感情を抱いているでしょ!」と言われ続けたら…それが「洗脳」のようになってしまって、まともな判断ができなくなってしまって、自分でも分からなくなって「絶対違います!」とは言い切れなくなるというか…こういうのって、同様の環境にいたことのある人なら分かりませんかね?

ただ、映画の中では、お互いに恋愛に近い感情を持っていたとうかがわせる描写が、それとなく入れてあります。解釈は観る人に委ねられるようでもあります。

この劇は、地方では時々上演されているようです。今の時代であれば、今日的な演出などを入れた方がよさそうですね。なによりも、主人公が自分の性的志向に気づいて自殺するというストリーなんて…今どき、そんなに簡単には受け入れらイだろうと思うのですが、どうでしょう?

この映画を見て思い出したのが、1931年のドイツ映画MADCHEN IN UNIFORM(これ、邦題を書くと、怪しげなスパムがいっぱい来そうなので書きません…汗)厳格な軍国主義教育を敷く寄宿学校で、美しい女教師(この役の女優さんはオードリー・ヘップバーンと雰囲気が似ている)と彼女を愛するようになる女生徒の交流が詩情豊かに描かれているんですが…監督などのスタッフは全員女性で、その繊細な手法は今も評価されています。古い名画の一つに数えられていますね。これは当時(戦前)日本でも公開されています。日本人は昔から、こういうテーマには寛大だったようです(笑)

それと比べると、この映画の背景の保守的なことと言ったら(笑)ワイラー監督は、実はこの劇を基にした映画を1936年に撮っているのです。(THOSE TREE)しかし、このときは、女教師二人が同性愛の関係にあるとして非難されるいうテーマなど、ハリウッドでは到底受け入れられるものではなく、結局、二人が一人の男性を奪い合うという話に変えられました。しかし、ワイラーは、原作に忠実なものとして撮り直すことをずっと望んでいました。

まぁ、保守的なハリウッドにしてはよくやった…という映画であるとも言えるでしょう。

最新の画像もっと見る

最近の「Movies」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- JERSEY BOYS (舞台ミュージカル)(127)

- JERSEY BOYS(映画)(43)

- JERSEY BOYS(来日公演)(9)

- JERSEY BOYS(日本版)(18)

- JERSEY BOYS(音楽関連)(30)

- Jerry Seinfeld(36)

- SEINFELD Cast(22)

- BEE MOVIE(40)

- CUTMAN(27)

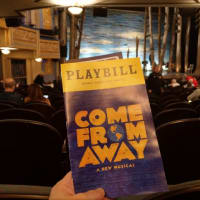

- Theatre(118)

- Books(33)

- Music(84)

- Movies(111)

- THE PRODUCERS(20)

- CURB YOUR ENTHUSIASM(6)

- New York(49)

- HAIRSPRAY(33)

- SEINFELD(139)

- English(1)

- Unclassified(84)

バックナンバー

人気記事