真夏の、痛いほどに明るい陽射しが

美術館の入り口前では間接照明になって。

庭園は、“光の楽園”。

庭園の一角で。

久保紀波さんの、白い日傘を入館時に預けてしまったので、

別の晴雨兼用傘になってしまったのが、心残り。

-----------------------------

さて、この日聴講したのは、

「手紙-こころを伝える-」の展示に因んだ、

展示物の解説と、昔の手紙の鑑賞の仕方などについて。

手紙も含め、書の鑑賞ではつい、何が書かれているか一所懸命

読みたくなってしまうものだが、

この日ご説明くださった、学芸部長の松原茂氏いわく

「作品として書いたものならともかく、個人宛に書いた手紙は、

専門家でも読めないものが多い。字の崩し方も自己流だし、『それ』『あれ』と

当人同士しかわからない指示語が多かったりすると、解読もお手あげ。

なので、字を鑑賞したり、手紙の形式を鑑賞したり、という方が楽しめる」

(大意です)

とのこと。

たとえば800年前の僧侶、明恵上人は

「仏教に没頭するため、自分で左耳を削いでしまうなど、激しい性格で知られる。

手紙の文字も、力強い」

江戸時代の武家茶道家で知られる小堀遠州は

「手紙の中で和歌を詠むのが特徴。手紙はたくさん残っているが

鑑賞に値するいい手紙は少ない」んですって!

手紙の形式とは、例えば文章の順番。

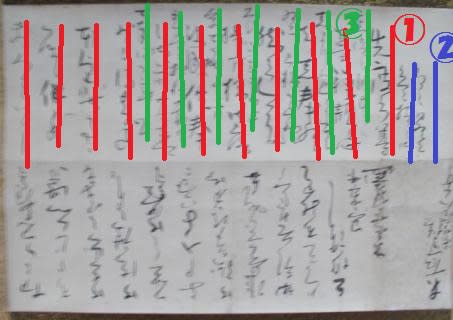

これは展示物ではないのですが、江戸時代の手紙。

実は右から順番に読んでいっても、意味は通じない、というか、読めない。

まず、紙を横に二つ折りにし、上半分に書いていき(写真赤字)、

上半分が終わると、紙を天地返して下半分に書く

(なので下半分は、さかさまに)、

それで書ききれないと、最初に戻って前の方の余白に書く(写真青字)、

それでも書ききれないと、何と行間に書く!(写真緑字)

つまり、受け取った側は上の①、②、③の順に読む、というワケ……。

紙の大きさも

「地位の高い人ほど大きいなど、身分によって使える紙は決まっていた。」(松原氏)

今回の展示で紙がもっとも大きかったのは

江戸前期の後水尾天皇で、

もっとも小さかったのは

万葉集を研究した国学者の契沖。

→この方、身分が低かったというわけではないのですが、

展示されていた手紙にはちょっと可哀想なエピソードが。

実は、自分の研究成果を、水戸藩にいいように利用されそうになっていることがわかり

「私は日の目を見ない、野の桜なのでしょうか・・・」と、

なよなよした字で不安を書きつづったのが、この小さな紙に書いた手紙、というワケ。

実物をお見せできず、残念ですが……。

その他、

幕末の絵師、東東洋(あずまとうよう)は、上の写真のように上下に折った紙の

折り目を切って横につなげ、巻紙の体裁にしたとか

(幕末以前を扱った時代劇で、巻紙をぱーっと開く、なんてシーンがあったら、

それは時代考証ができていない、と松原氏はおっしゃっていました)

やはり幕末の書家、米庵は、冒頭に時候のあいさつを書いていて、

それが今の体裁(マナー)につながっているとか

(つまりそれまでの手紙は、いきなり本題に入っていた)

江戸後期の画家 谷文二は、アート性の高い二色に染め分けた紙を使っていたとか

「この人、実はお金に細かくてね」

「この人は、朝廷にうざらがれて、島流しに遭っちゃってね」

「この人はすごい自意識過剰で……」

展示物の内容の解説、というよりは、

手紙を書いた人々の人となりを、かなり赤裸々にお話くださったのが

印象的だった。

そうか、そんなにかしこまって見なくても、いいんだな

そうか、そんなにかしこまって見なくても、いいんだな

ということがわかったのが、一番の収穫かな。

見られる方は、今ごろ天かどこかで、「たまったものではない」と

焦っているかも知れないけれど、

そんなヒューマンな部分を知ることができるのは、私にとっては

楽しいことだ。

※根津美術館のサイトはコチラ

※こちらは“観賞用の”書ですが、王羲之展でも似たような感想を持ったことを

思い出しました。記事はコチラ