ディテールをもう少しご紹介します。

お太鼓の部分アップ。

糊で伏せた糸目のきわが

ところどころ、空いているのを確認できると思います。

仁平さんいわく

「友禅は、きれいに仕上げようとするほど、“のっぺり”する。

平坦になって、面白みがないんです。」

きれいすぎちゃって、手仕事の味わいが消されてしまう、ということですね。

「こうやって、あえて隙間をつくることで、立体感が出ます」

雑に染めているわけでは決してなく、これも計算してのこと。

一方、

わかりにくいかもですが、

月の部分、もやっと黒っぽくなっています。

これも

「最初にわざと地色で染めておくと、なじみがよくなるんです」

プリントや、はんこみたいに色がくっきりとわかれていると

ともすると子どもっぽく、安っぽくなるだろうな、と私も思います。

--------------------

さて、何度か書いているように、

この帯のテーマは、私が15歳のときに書いた日記に

残されていた、ユーミンのラジオでの発言

「生き別れも死別も、そんなに悲しい別れじゃない。

一番つらいのは、時間を隔てたために会えない、ということ」でした。

15歳の私は、一例として、

マリー・アントワネットの恋人フェルセンを挙げたのですが、

特別、フェルセンに憧れたり会いたいと思っていたわけではないと

(興味はあったと思いますが)記憶しています。

では、誰に会ってみたい?

歴史上の偉人とか、絶世の美人とか、本人を見てみたい、

会って話してみたい、そう思う人はたくさんいるけれど、

・

・ ・

・ ・

・

ここで余談ですが、

大学時代、『エロイカより愛をこめて』が学科内で流行り

(ドイツ語科だったので)そのとき

「Z(ツェット)」に会いたいなと思ったことはあります

・

・ ・

・ ・

・

私は近代西洋絵画が好きなので、その分野で挙げるなら

まず、印象派のアルフレッド・シスレー?

19世紀まで遡らないと!

でも、シスレーは生涯不遇の人生だったので

会ったら悲しくなるかも……。

それなら、大好きなヴァシリー・カンディンスキーは?

会ってみたいけど、

ナチス政権と戦い、逃れるなど

ハードな時代に身を置く自信はなし

少し前に読んだ

原田マハ著『ジヴェルニーの食卓』では

最晩年のアンリ・マティスをめぐる女性たちを描いた短編が印象的で、

温厚で聡明、紳士な彼に会ってみたいなあ、と思うことも…でも。

マティスは1954年に亡くなっているから、

現実的には、会えない人。

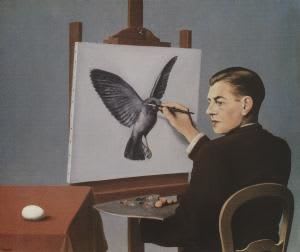

同じように、頭脳明晰で独特の感性を持っており

人柄も良いと伝えられているルネ・マグリット。

「透視」という作品。面白いですよね。

マグリットは1967年に亡くなっているから

私とはすれ違い。

まあもちろん、

地理や言語の壁もあるのだけれど、

むしろ今のIT社会なら、それらはそんなに大きな問題ではない。

時間だけは、どうにもならない。

だからせめて、彼らが後世に残したものには敬意を表し、大事にしたいし、

それをさらに後世に伝えたい。

それが、帯であらわされた「つながっている」ということなのかな。

そんな歴史上の有名人でなくても、

恩師とか、お世話になった人とか、祖父母や母とか。

別の解釈として、

つながっているのは実は自分自身で、

今の自分の有りようは、生まれてからここまでの時間の経過の中で

さまざまな経験をしてきた結果である、という意味も。

10年後、20年後、この新しい帯のお太鼓のような

花を咲かせているのだろうか。

つながっていることに、喜びと自信を見いだせているだろうか。