これも……

これも……

これも……

“官能的”と言わずして、何と言う。

日比谷・出光美術館にて開催中の「板谷波山展」。(~3/23)

芸術に理解ある旧家の両親のもとに生まれ、

陶芸に興味を持つも、当時の東京美術学校には陶芸科がなく、

やむなく進んだ彫刻科で、のちに彼のお家芸となる「薄肉彫」の

技術を磨く。

薄肉彫とは……

これは途中段階のものだが、このように表面を削り

凹凸を出す技法。

かなり、ゴツゴツしているようにも見えるけれど、

(別の作品ですが)

釉薬をかけると、こんなになめらか。

この技法で彼は、「光」と「背景」を得た。

板谷波山は「光の陶芸家」とも呼ばれている。

例えばこの作品、鳥の首から胸にかけて白っぽくなっていて

まるで下から光が当たっているように見える。

一方、こちらはくちばしから先の白い背景が他に比べ

明るさを増していて、

まるで鳥が光を発する何かを覗きこんでいるように見えるのだ。

陶磁器のナチュラルな乳白色、青い影を持つ白、うっすらピンク味を帯びた白、

蛍光がかった白 etc.

波山はわずかなニュアンスの違いで、白を何通りにも分類し、

それぞれ固有の呼び名をつけた。

これはもちろん、波山の才覚によるものが大きいが、

時代背景として、明治以降、学校教育に「色彩」が取り入れられたことも

影響していると思われる。

明治時代に興ったムーブメントの一つが「生命主義」だ。

これは「封建主義」に対抗するもので、

社会通念よりも、人間の自然な感情と生理を肯定することに重きを置いた

「生命礼賛」がベースにある。

文学では、夏目漱石や泉鏡花、与謝野晶子、萩原朔太郎など。

板谷波山は彼らと理念を同じくし、生命感があふれ官能的ともいえる

作品を数多く遺している。

その象徴の一つが「花」だった。

チューリップ。

写実的というよりは、どこか異国情緒も感じさせる図案化された姿形。

椿に、紫陽花。

花自体も光を帯び瑞々しく、なまめかしくすら見えるが、

もう一点、注目すべきは「足」。

胴から滴がしたたって、そのまま足になったかのような曲線遣いが

これらの香炉に「命」を与えている、と私は思った。

極め付きはこの、桃が描かれた壺。

現実にはありえない、花と実とつぼみの競演だ。

私自身も、花は普遍的な生命の移ろいをもっとも端的に、

そしてもっとも美しく、あらわしていると思うことがあるが、

波山のこの作品はまさに「生命礼賛」があふれんばかり。

波山は生涯、この作風を崩すことがなかった。

洗練された白に花、鳥、小動物の柔らかな描写、そして光。

昭和の一時期、桃山陶器が再評価されたことがあり、

有名な魯山人をはじめ、「武骨でダイナミックな」陶器がもてはやされたが

そのときにも波山は、流行に乗って作風を変えることはなかった。

作品は、重文指定を受けたものがあったが

(下館の記念館所有で、今回の展示にはありませんでした)、

昭和35年、人間国宝に指定されるも、波山はこれを辞退してしまう。

ネットで調べた範囲では、「自分は伝統文化の継承者ではなく、

芸術家として活動しているため」という理由だったらしい。

優れた工芸は、技法も思想も作品の中に含まれていると思うが、

波山はおそらく、自分の作品の中で、より「思想の解放」を強く

試みたのではないだろうか。

「技術を極めたくてやっている」というよりは

「作品としての美とか芸術性を表現したくてやっている」という感じ。

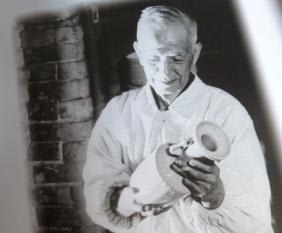

そして90歳を過ぎ、最晩年の波山は……

自身がもうすぐこの世を去るというときに、

「つぼみ」を遺した。

これから開いていく、生命だ。

最後まで、「生きる素晴らしさ」「命あるものの輝き」を

作品に投影し続けた芸術家だった。

愛しい人を見るかのような、優しいまなざし。

彼の生涯、ぶれることのなかった美意識は

世界でアール・ヌーボーが今や定番の人気を誇るように、

時代が変わっても人を惹きつけ、高揚させる。

それは、少し照れる言葉だが「誰かに恋をする」

「誰かを愛しく思う」気持ちに似ている。

波山の作品が官能的と評される、その真髄を、観る人は

自分の身を持って理解する。

没後50年の大回顧展。

(ただ、所蔵はほとんど出光美術館です。一部、京都と栃木県佐野市)

解説文も、文学的な表現が多く、波山の世界に沿った雰囲気で

趣深いです。

着物を好んで着る人なら、きっとこの世界観、心に響くと思います。

よかったら足を運んでみてくださいね。

※出光美術館の公式ページはコチラ