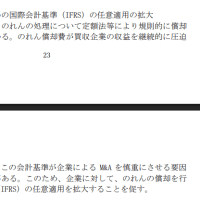

これも金融商品会計に関する国際会計基準の見直しを取り上げた記事です。

「保有する有価証券の時価評価の範囲が広がるため、大量の持ち合い株や国債を保有する日本の金融機関は、市場環境の変化次第で巨額損失の計上を迫られかねない。金融庁は15~16年にも、国際基準の適用義務化を目指すが、株や国債の大量売却につながるとの懸念も広がっている。」

「IASBの見直し案は「その他」を廃止し、「投資目的」と「満期保有」の2区分に変更、「投資目的」の中に(1)時価評価する(2)しない--の区分を作る。持ち合い株は(1)か(2)のどちらかに分類され、(1)に入れると、株価の変動が決算に影響する。(2)では、株価下落による評価損の計上は不要だが、業績が苦しい時に株を売却して利益計上する「益出し」もできなくなる。

また、金融機関などが保有する国債も現在は、大半が「その他」に区分されている。日本のメガバンクは1行で20兆円前後の国債を抱えており、(1)に区分すると、1%の値下がりで数千億円の損失計上を迫られる。一方、すべて満期保有に区分すると機動的な売却、益出しができなくなるため、国債で資金運用する利益が薄まる可能性がある。」

(私の理解では)IASBの案では、まず、金融商品は、償却原価法(貸出金やトレーディング目的のものを除く普通の債券に適用)と時価という2つに区分されます。時価評価する方法の中に、評価損益や配当について損益計算書を通す方法と、損益計算書を通さないで包括利益に直接計上する方法があります。また、「満期保有」でなくても償却原価法を使えるという改正であり、そもそも「満期保有」という区分はなくなります。

改正案では、債券と持分証券(株式など)は全く異なる扱いになっており、国債と株式をごっちゃにした説明は非常に不正確です。

だれか間違った情報を意図的に流しているのでしょうか。

「財務省幹部は「見直しにより邦銀が国債を買わなくなったら、長期金利の上昇(国債の値下がり)を引き起こしかねない」と危機感を募らせる。」

金融システムのあり方検討する「基本問題懇談会」を設置へ=三国谷金融庁長官

| 暗愚なる覇者〈上巻〉―小説・巨大生保 (新潮文庫) 高杉 良 by G-Tools |

(補足)

↓これもひどいコラムです。

論説ノート:会計ルールと日本=児玉平生、(毎日新聞)