日本公認会計士協会は、非営利法人委員会研究資料第3号「非営利法人会計の現状と展望」を、2008年9月2日の常務理事会で承認し、10月22日に協会ホームページ上で公表しました。

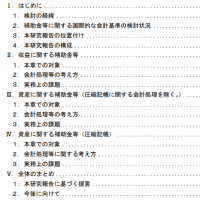

「非営利法人の会計基準の設定等に際しての参考に資することを目的として、非営利法人会計の現状について調査し、検討すべき課題等に対する考え方を研究したもの」です。

報告書の最後の「展望」では、以下に掲げた事項を踏まえて、非営利法人会計制度の再構築を行うことが望まれるとしています。(報告書より抜粋・要約)

・会計の計算構造は、貸借対照表及び損益計算書構造の計算書によるものとなり、財務諸表の体系についても、基本的に企業会計と異ならない。

・非営利法人の会計基準は、企業会計との整合性を持ちつつ、非営利法人固有の事象について検討すべき。会計基準の設定については、独立した統一の設定主体によって行われることが望まれる。

・社員等による持分のある法人については、企業会計と異ならないと考えられ、当該法人の事業内容に則した会計処理及び表示について検討することとなる。社員等による持分のない法人については、純資産の区分が企業会計と異なる。純資産のうち法人に帰属する部分を経済的資源提供者である寄附者等の意思を反映した区分とすることが必要であると考える。

・企業会計で導入されている会計基準については、基本的には非営利法人会計に採用されるべき。減損会計等については、別途、検討する必要がある。

民間の非営利法人には、公益法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、宗教法人、労働組合、消費生活共同組合、中間法人などがありますが、それぞれ所轄庁が異なり、会計ルールもバラバラです。この中では学校法人会計が比較的会計士にもなじみがあるものですが、予算と対比させた収支計算書が基本的な計算書となっているなど、企業会計とは相当異なっています。他方、営利法人の場合は、監督官庁や業種が異なっていても、基本的なところでは同一の一般に認められた企業会計の基準に基づいて財務諸表を作成しています。

非営利法人も、基本的なフレームワークは同じものとし、所轄庁が監督上必要な情報やその法人形態独特の情報などについては、注記や明細表を追加するのがよいと思いますが、営利法人の会計のフレームワークをそのまま取り入れるわけにもいかず、なかなか難しいようです。協会の提言のように統一的な基準設定主体を設けるべきだと思いますが、役所の縦割り構造を崩すのは困難でしょう。

最近の「日本公認会計士協会(会計)」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

2000年

人気記事