リスニングルームにおける音漏れは、通常建築構造(防音なし)の遮音度である我が家では、となり近所に、はなはだやっかいな低周波帯(100Hz以下)の音漏れをひき起こしている可能性があり、愕然とした今日この頃である。(苦笑)

ここでもう一度、測定データを整理して音漏れは現状をとりあえず許容するとして、では一体、我が家で許容される最大音圧レベルはどのくらいに制限すべきかをまとめてみたい。

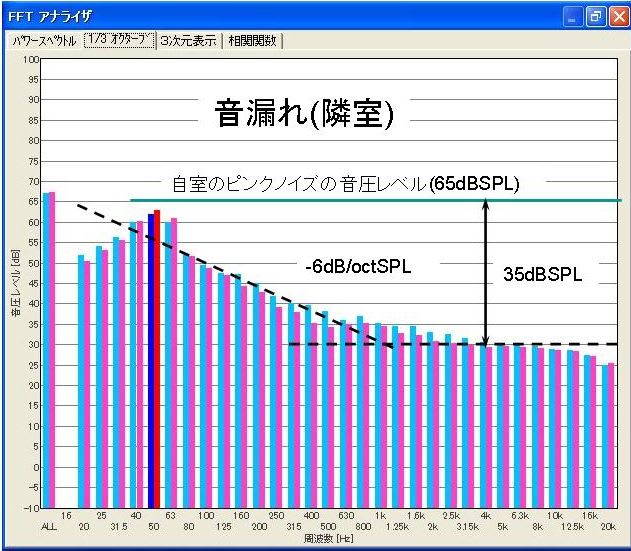

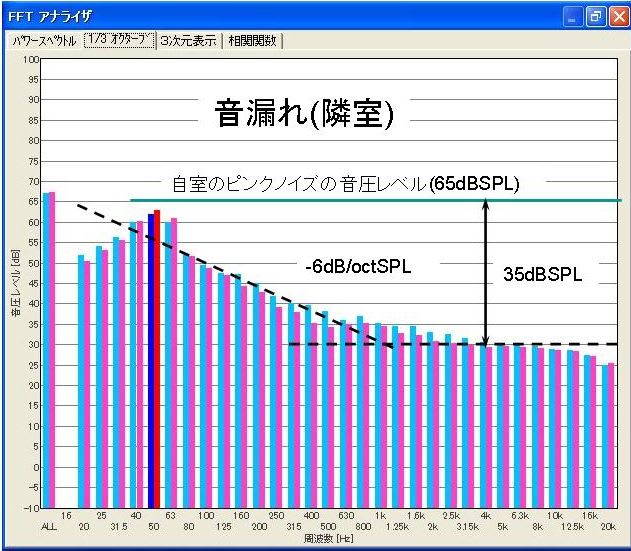

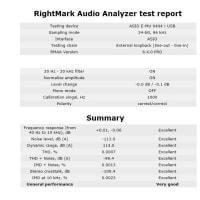

オーディオルームで80dBSPL(ALL)のピンクノイズを発生させた時、隣室で測定できた音漏れのレベルをRAEを使用してわかりやすく整理してみました。

隣室の部屋中央で測定した典型的な音漏れのデータであるが、

(1)1KHz以上の音響透過損失は約30dBSPL確保されている。

(2)100Hzから1KHzまでは、-6db/octSPLの直線近似で音響透過損失が悪くなり、100Hzでは約15dBSPLの透過損失に減少する。

(3)100Hz以下ではいわゆる低周波共鳴透過現象が見られ、ピークである50Hzバンドでは2-3dBSPLの透過損失しかなく、ほとんど素通りして隣室に音漏れが発生している。

この要因は、隣室の直方体構造(3.5mX2.7mX2.3m)の持つ定在波による共振現象であろうと思われる。

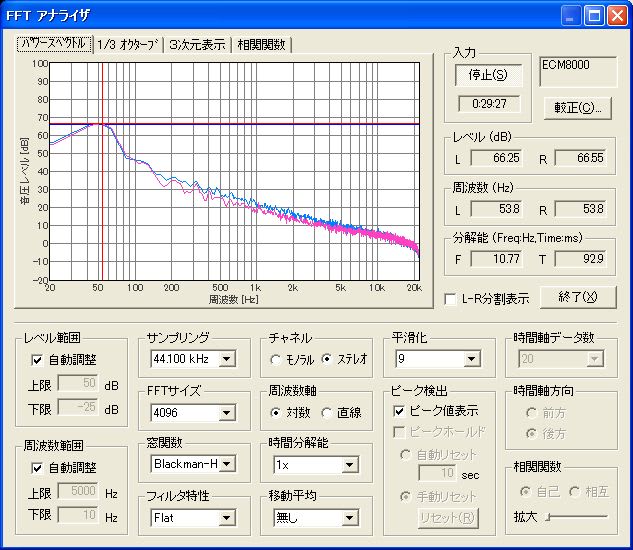

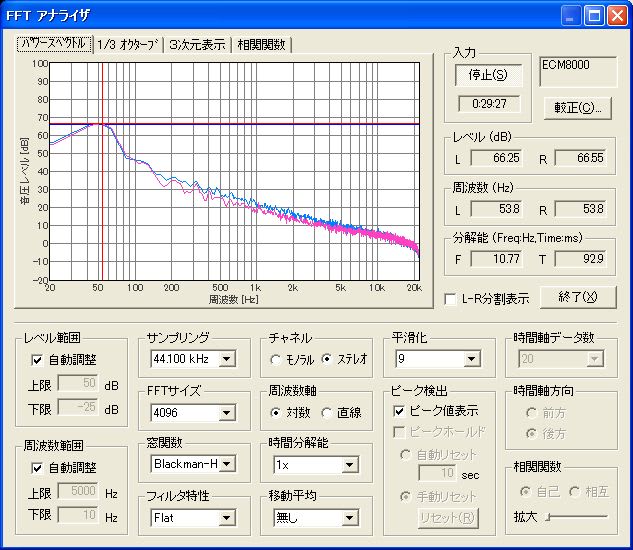

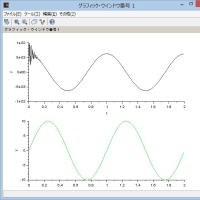

ちなみに、定在波であると思われるデータを次に示そう。

(1)隣室中央にマイクセッティングした時の音漏れのパワースペクトル

最大音圧レベルの共振周波数がLRとも、53.8Hz

(2))隣室後方左奥にマイクセッティングした時の音漏れのパワースペクトル

最大音圧レベルの共振周波数がLRとも、43.1Hz

以上2つの測定データから、隣室の部屋サイズが持っている定在波の影響で50Hz帯に低周波共鳴透過現象が発生しいるものと推定している。

次に、音漏れに対する最大音圧レベルの許容限度についての私の見解をまとめてみましょう。

通常レベルの建築構造であれば、低周波領域の遮音度が極めて低いことが予測されるので、最大音圧レベルの実用的な限界レベルは、聴感特性に根ざした等ラウドネス曲線によって規定されるべきであろう。

最新の等ラウドネス曲線は、

ISO 226:2003 「Acoustics -- Normal equal-loudness-level contours」で規定されている。

で、私の提案であるが、最新の等ラウドネス曲線のうち、40phonの等ラウドネス曲線が音漏れに対する許容限度レベルの目安としては如何なものだろうか。

次に、40phonの等ラウドネス曲線を示す。

(http://www.aist.go.jp/aist_j/science_town/living/living_10/living_10_02.htmlより図表を引用)

音漏れ許容限度レベルの主な周波数限度値を明記すると、

おおよそ、

(1)31.5Hz 88dBSPL

(2)50Hz 78dBSPL

(3)63Hz 72dBSPL

(4)100Hz 64dBSPL

(5)125Hz 60dBSPL

(6)250Hz 50dBSPL

(7)500Hz 43dBSPL

(8)1000Hz 40dBSPL

上記の限度音圧レベル以下を音漏れレベルの限度値として当面の間、運用するとしよう。

我が家の隣室の音漏れは最大で50Hzでの実測が68dBSPL(自室:80dBSPL:ALL)前後であることを考えると、

音漏れの観点からも、最大音圧レベルは90dBSPL:ALLが限界であろうと思われる。

ここでもう一度、測定データを整理して音漏れは現状をとりあえず許容するとして、では一体、我が家で許容される最大音圧レベルはどのくらいに制限すべきかをまとめてみたい。

オーディオルームで80dBSPL(ALL)のピンクノイズを発生させた時、隣室で測定できた音漏れのレベルをRAEを使用してわかりやすく整理してみました。

隣室の部屋中央で測定した典型的な音漏れのデータであるが、

(1)1KHz以上の音響透過損失は約30dBSPL確保されている。

(2)100Hzから1KHzまでは、-6db/octSPLの直線近似で音響透過損失が悪くなり、100Hzでは約15dBSPLの透過損失に減少する。

(3)100Hz以下ではいわゆる低周波共鳴透過現象が見られ、ピークである50Hzバンドでは2-3dBSPLの透過損失しかなく、ほとんど素通りして隣室に音漏れが発生している。

この要因は、隣室の直方体構造(3.5mX2.7mX2.3m)の持つ定在波による共振現象であろうと思われる。

ちなみに、定在波であると思われるデータを次に示そう。

(1)隣室中央にマイクセッティングした時の音漏れのパワースペクトル

最大音圧レベルの共振周波数がLRとも、53.8Hz

(2))隣室後方左奥にマイクセッティングした時の音漏れのパワースペクトル

最大音圧レベルの共振周波数がLRとも、43.1Hz

以上2つの測定データから、隣室の部屋サイズが持っている定在波の影響で50Hz帯に低周波共鳴透過現象が発生しいるものと推定している。

次に、音漏れに対する最大音圧レベルの許容限度についての私の見解をまとめてみましょう。

通常レベルの建築構造であれば、低周波領域の遮音度が極めて低いことが予測されるので、最大音圧レベルの実用的な限界レベルは、聴感特性に根ざした等ラウドネス曲線によって規定されるべきであろう。

最新の等ラウドネス曲線は、

ISO 226:2003 「Acoustics -- Normal equal-loudness-level contours」で規定されている。

で、私の提案であるが、最新の等ラウドネス曲線のうち、40phonの等ラウドネス曲線が音漏れに対する許容限度レベルの目安としては如何なものだろうか。

次に、40phonの等ラウドネス曲線を示す。

(http://www.aist.go.jp/aist_j/science_town/living/living_10/living_10_02.htmlより図表を引用)

音漏れ許容限度レベルの主な周波数限度値を明記すると、

おおよそ、

(1)31.5Hz 88dBSPL

(2)50Hz 78dBSPL

(3)63Hz 72dBSPL

(4)100Hz 64dBSPL

(5)125Hz 60dBSPL

(6)250Hz 50dBSPL

(7)500Hz 43dBSPL

(8)1000Hz 40dBSPL

上記の限度音圧レベル以下を音漏れレベルの限度値として当面の間、運用するとしよう。

我が家の隣室の音漏れは最大で50Hzでの実測が68dBSPL(自室:80dBSPL:ALL)前後であることを考えると、

音漏れの観点からも、最大音圧レベルは90dBSPL:ALLが限界であろうと思われる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます