イソヒヨドリ(磯鵯、学名:Monticola solitarius Linnaeus, 1758)は、スズメ目ヒタキ科に分類される鳥の一種。

アフリカとユーラシア大陸に広く分布し、和名どおり海岸や岩山などで多く見られる。

磯や岩場に多く生息し、外見がヒヨドリに似ていることからこの和名がついているが、鳥類学上ではヒヨドリ科ではなくヒタキ科に分類されており、まったく別の鳥である。

アフリカからユーラシア大陸、インドネシア、ニューギニアまで広く分布する。

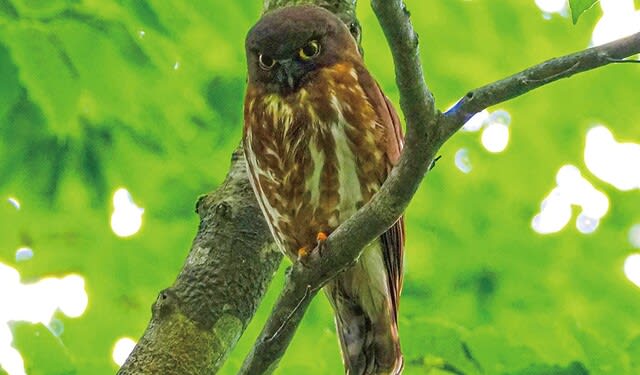

体色は亜種によって異なるが、日本に分布する亜種イソヒヨドリでは、オスは頭から喉および背部が暗青色、胸腹部がレンガ色のような赤褐色、翼が黒と鮮やかに色分けされる。

一方、メスは全身がうずら模様の茶褐色で薄い水色が入っている。

鱗のような模様があり、雌雄の区別は容易であるが、若鳥のオスはメスの個体と近似の羽色をしており、雌雄の区別がしづらい。

繁殖期が近づくと、正面の腹の下部からだんだん赤褐色に変色していく。

2019年現在では関東、近畿など大都市圏で見かけることも珍しくなく、電線や看板に留まっていたり、住宅地やビルの間を飛び回る姿を見かけたり、綺麗な鳴き声を聞くことができる。

おもに地上で餌を探し、肉食中心。甲殻類や昆虫類、トカゲなど、いろいろな小動物を捕食する。カラスなどと同じく人の食べ残しも食べるためカラス、スズメの存在しない小笠原諸島においては、人家の周囲でイソヒヨドリがゴミ捨て場漁りなどをしている光景も見られる。

▲静岡県伊東市、三重県伊勢市において市の鳥に指定されている。

▲体長は23cmほどで、ヒヨドリよりは少し小さい。

▲イソヒヨドリは世界的には標高2,000-4,000mの高山の岩石地帯に生息する鳥である。

▲単独行動で、群れは作らない。つがいでさえ距離を取ることがある。

▲日本ではかつては磯や港など海岸周辺が主要な生息地域であったが、1980年頃から内陸部の地方都市で

繁殖が確認されるようになり、2000年代に入ってその数はさらに増加している。

▲オスは青い部分が多いため、「幸せの青い鳥」と呼ばれることもある。

▲春にはヒタキ科特有の声量のある美声でさえずる。その声音と節回しは複雑である。

▲繁殖期以外でも天気の良い日はさえずることが知られている。

▲通常は岩の隙間などに営巣するが、都市部ではビルの屋上、屋根の隙間、通風口などに営巣することもある。

▲産卵は地域によって差があるが、本州では5月初旬ごろに行われる。巣は枯れた雑草などの寄せ集めである。

通常は5、6個程度の卵を産む。雛は濃い鼠色をし、2週間程度で巣立つ。この間、雄のみが餌を運ぶ。

▲警戒音声を発する時にはカエルの鳴き声によく似た「ケケケケケ」という声を発する。