こんにちは、森です!

ついに、市民講座のレポートも最後となってしまいました。

11月25日(火)、今年度最終回にあたる、パート3第3回が開かれました。講師は、立教大学ESD研究所所長・持続可能な開発のための教育10年推進会議(ESD-J)代表理事を務めていらっしゃる阿部治先生。「持続可能な社会を目指す人づくり」のタイトルでお話を伺いました。

本年は、持続可能な社会の担い手を育てる活動として、国際的に取り組まれてきた国連持続可能な開発のための教育(ESD)の10年の最終年。日本政府とNGOが2002年のヨハネスブルグサミットで提案した国連ESDの10年の成果と課題について、国内外の動きをもとに検証し、ポストESDの10年を展望するとともに、持続可能な社会の実現に果たすコミュニケーションや教育の可能性についてお話しいただきました。

※そもそも「ESD」って何?

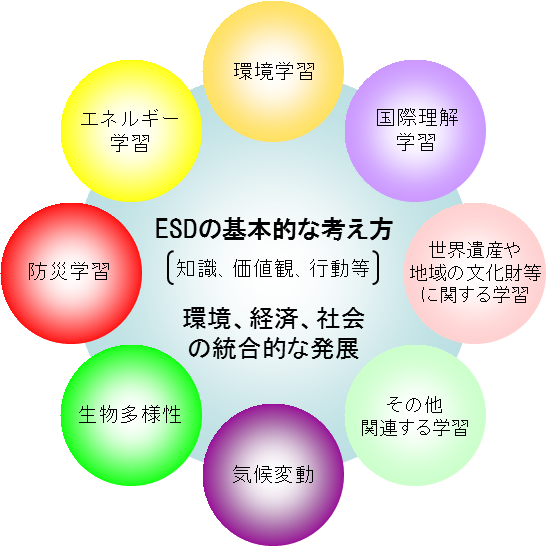

ESDはEducation for Sustainable Developmentの略で、日本語では「持続可能な開発のための教育」と訳されます。

これは、現代社会の抱える課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動です。

関連する様々な分野を“持続可能な社会の構築”の観点からつなげ、総合的に取り組み「持続可能な社会づくりの担い手」を育む教育、それがESDです。

2002年の国連総会において、日本の提案により、2005年から2014年までの10年間を「国連持続可能な発展のための教育(ESD)の10年」とすることが決議され、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)がその推進機関に指名されました。日本では、日本ユネスコ国内委員会や関係省庁が協力し、ESDの推進のため取り組んできました。

~講座のおさらい~

Sustainable Development(持続可能な開発)とは

現代社会は、環境・開発、資源・エネルギー、人口・食料、貧困、人権・ジェンダー、平和、民主主義といった国際的課題、そして、原発事故・エネルギー問題、震災復興・再生、少子高齢化・過疎化、経済格差の拡大、低い食料自給率、高い自殺率、孤立化・無縁社会、里山の崩壊などの国内的課題に直面しています。

こうした諸問題に対して今、我々に求められていることは、問題をトータルに見ていく視点であり、持続可能な社会への転換なのです。そして、これが後の章で取り上げるESDの概念と重なります。

Sustainable Development(持続可能な開発)とは、将来の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズをも満たせるような開発のこと。これは、無限にある“WANTS(欲しい物)”から、有限である “NEEDS(必要なもの)”へ意識を転換することで、3つの公正(自然・他者・未来の人々との関係)の課題に気づいたり、想像したりできるようになるということです。しかし日本では、D=Development(開発・発展・発達)の意味が、誤って捉えられがちです。

持続可能な開発においては、社会(生活・文化)の持続性と経済の持続性のベースとなるのが、環境の生態学的持続性なのです。

フォアキャスティング方式とバックキャスティング方式

国連ミレニアム開発目標(MDGs)では、2015年までに達成すべき8つの課題を挙げています。目標7「環境の保全」に関して、2014年現在のプログレス・チャートでは、目標達成が不可能とされる地域が多く見られました。また、国連SDGsの目標4には、教育と生涯学習「持続可能なライフスタイルやESDを通じて、SDの推進に必要な知識と技能の習得を推進する」とあります。しかし、残念ながら日本にはSDのビジョンがありません。

そこで用いられたのが、スウェーデンのバックキャスティングという考え方。

それまで未来の社会の想像図を描くのに用いられてきた考え方は、現在の社会や状態よりも望ましい方向にもちあげるために、目標を特に設定せず、差し当たりの到達点を決め、将来を予測するというフォアキャスティング(Forecasting)。

それに対して、 持続可能な社会・共生社会という目標を想定したうえで現在を振り返り、望ましい方向に向かってステップごとにPDCAサイクルをまわし、着実にステップをのぼるのがバックキャスティング(Backcasting)。

これは、1997年にスウェーデンの環境保護省が“Sustainable Sweden 2021(2021年の持続可能性目標)”というレポートをまとめる際に使用したことで知られるようになり、日本でも長期ビジョン策定に活用されました。

狭義の環境教育からESD(持続可能な開発のための教育)へ

持続可能な社会のために必要となる、技術開発・法制度の整備・意識改革。この意識改革の面で、環境教育をはじめとするESDが重要だと言います。

環境教育の目的は、持続可能な社会の実現に主体的に参画する人材の育成、つまり、人と自然、人と人、人と社会の「つながり、関係性」の再構築であり、持続可能な社会構築に向けた2つの「そうぞうりょく」(想像力と創造力)を育むことを目標としています。

日本の環境教育は、時代とともに、自然環境の保全といった狭義のものから、諸問題における人と人の関係といった広義のもの(ESD)へ移り変わってきました。個別の課題教育から、多様な主題を総合的に捉え、互いに学び合うESDへ。

先生は、「誰もが参加・関与できる社会、そしてその関与する力を持っていること」「答えのない社会を学ぶこと」がESDだと仰っていました。

ESDの“E”は、“CEPA”(広報/教育/普及・啓発)といった幅広い内容を含んでいます。

そして、「教育」は学校だけで行われるものではなく、家庭・企業・行政・地域といった多様な機会や場があります。先生は、ESDは持続可能性のためのあらゆる主体や活動、場などを時間・空間を超えてつなぐ装置だと言います。

最後に、日本がESDを推進する意義についてもお話し下さいました。日本は、持続可能な開発(SD)の生みの親であり、ESDの提案国。この立場から、最大級の国際貢献としての日本のイニシアティブへの期待は大きいのです。そして、ESDこそが、「課題先進国」と言われる日本が進むべき持続可能な社会の構築のカギでもあります。何より、こうした地域再生・復興につながるESDは、日本発の世界モデルとなり、日本の国際的プレゼンスを高めることもできるのです。

ESDの更なる推進により、日本、そして世界における持続可能な社会の実現をリードする人材の育成が進んでいけばよいと強く思います。

*詳細のレポートはこちらからご覧になれます。

~感想~

持続可能な社会に向けた地域の取り組み

講座の中で出てきた地域の事例があります。高齢化や、地方交付税の大幅削減などの問題を抱えた島根県海士町。そこで、町の自立をかけて大幅な財政改革と産業振興、定住対策を実施したところ、人口約2400人のうち、島外からのIターン者は1割に及び、その多くが20代から40代の働き盛り。

島の人たちは、「ないものはない」と現状を受け止めたうえで、地域再生のために島民とIターン者が上手く協力して、自らの力で「持続可能性」を生み出そうとしていました。地域の人同士が繋がりを大切にし、多くを求めず、自分たちの思う幸せのもとに生活するという暮らし方は、私には「真の豊かさ」として映りました。

また、水俣市やアサザプロジェクト(茨城県霞ヶ浦周辺)、岡山市のESDも、学びをベースにして、地域の環境・社会・文化・経済の統合が行われているそうです。

持続可能な地域づくりとしてのESDの役割は、地域の多様な資源の再確認・再評価をし、地域の誇り・愛着・自治力といった自己肯定感を育むことで、地域のレジリエンス(回復力)を強化すること。

先生は、これを多様な資源の「見える化・つなぐ化」と仰っていましたが、どの地域にも、独自の地域的課題や特色があり、単独では不可能でもトータルで取り組むことで実現できる物事が多くあると思います。しかし、これを実現するには、多くの市民が地域コミュニティに参加し、興味を持ち、考え、行動しようとしなければ難しいとも思います。

多様なステイクホルダーを巻き込むためにやはり不可欠なのがESDであり、国連のESDの10年以降も、継続して行われていくべきだと強く感じました。

グローカルの視点

先生が言及されていた「グローカル」、つまり、ローカルからグローバルまで一貫した視点・取組の必要性。地域をベースに、地域のレジリエンス(回復力)を高めるESDや、里山・地域再生などを通して、日本の課題の弱みを強みに転換すること、ここには地球環境問題や国際協力といったグローバルな視点と行動も不可欠なのです。

先生は、ローカル×グローバル=グローカルな視点で活躍できる人材は、「日本発の生きる力」を備えた人材だとも仰っていました。

グローカルな物の考え方は、“Think Globally, Act Locally.”(地球規模で考え、身近に行動する)の前提として不可欠な認識だと思います。地球環境問題に国境はなく、地球全体でその原因と影響を捉える必要がありますが、解決には自分の生活の場を通して、地道な活動を続けることが大切です。逆に、自分たちの身の回りに起きている物事のなかにも、地球環境問題が潜んでいることを意識しなければなりません。

私自身は今年、CSOラーニング生として様々なことを学ばせていただきましたが、これをきっかけで終わらせず、今後も、グローカルな視点を持って、考え、行動していきたいと思いました。

(文責:森)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます