祐徳電子で購入したロッドアンテナ2本でダイポールアンテナを製作したが、あまりの重さに数回実験しただけで、使えそうな場所も少ななく、そのままお蔵入りしていました。ダイポールとして使用するときは右を合わせて左を合わせるのにそのたびにマストを伸ばしたり降ろしたり相当な力仕事でした。

今回は、最近入手したアイコムのATU AH-4でチューニングすることで今はやりのFT8などのデジタルモードに多くのバンドにも気楽に出ることができればと思い、試作しました。

キットの組み立てが好きな私は、先日

http://www.momose.com/hirofumi/jj2pnx/atucont/index.htm

で配布されていたチュナーコントローラーを製作しました。

実験のためにAH-4もヤフオクで入手しましてこれに合わせるアンテナをいろいろ模索していましたが、以前購入した祐徳電子のロッドアンテナの片側を使ってみることにしました。

このアンテナを固定しながら給電点との接続を確保するためにM10のネジが切られたアンカーボルトを見つけ、これだと思い早速組み立てようと考えました。

実際に使ったのはネジ切が大変なのでステンレスは使っていませんが、これと同じ形状のものです。

使った材料は

- 5.6mLロッドアンテナ 1本

- ドロップインアンカー M10 1本

- アルミニウムパイプ 15 x 12 x 150mmL 1本

- VP-16塩ビ管 500mmL 1本

- M3皿ネジ 5mm 3個

- M4ボルト 35mmL 2本

- 3mmtアルミニウム板 少々 取り付け相手による。

- クロスマウント 1個

- 配線材 少々

- ワッシャ M3.M4用 少々

- 圧着端子 少々

- ATU: ICOM AH-4 1台

- ICOM AH-4⾃動コントローラ 1台

(キット組み立てまたは簡易コントローラを自作することが必要です。)

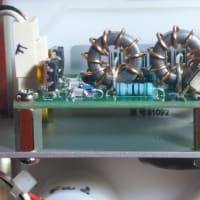

AH-4には3.5MHzまでチューニングが楽にできるように、CQ誌に特集であったコールド側にコイルを追加しています。(ATUドライブのデルタループアンテナ、JG1BVX,田渕OM 著、CQ誌2016年9月号、p58-61)ここでは追加インダクタの仕様として“Ф58の塩ビパイプに0.75sq AWG線を40T”とありましたが、私はVU65 (外径76mm)管に1.25sqのKV電線(外径2.7mm)を40Tで作成しました。 両端にはキボシ端子を付け、脱着を簡単にできるようにした。 AH-4のコールド側に取り付けたこのコイルのインダクタンスは実測で99.73μH(@100kHz)でした。 このインダクタはなければならないという事もありませんがとりあえず取り付けてみました。 Lowバンドでのチューニングが早くなり、チューニングしたときの各周波数でのSWRを下げる効果があるそうです。

アンカーボルトにはあらかじめ4か所に2.5mmの下穴をあけ、その後M3ネジを切っておきました。

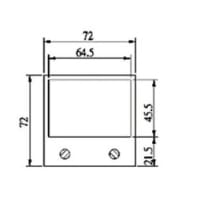

塩ビパイプへの取り付け部分です。アンカーボルトへの固定はM3 x 5mmの皿ビス3本で行い、M3蝶ネジを使って圧着端子を通してリード線を引き出します。

引き出し線を取り付けたところはこのようになります。

右側の端部にある2つの穴はマストに固定するときに使用するM4ネジを貫通できるようにと開けた穴です。 塩ビのパイプだけでは少し強度に不安があったので内側に外径15mm、内径12mmのアルミパイプを10cm長さで入れており、締め付け過ぎで塩ビパイプが割れるのも防いでいます。

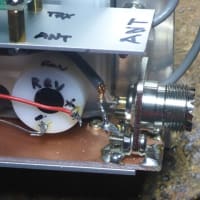

実際の取り付けは3mm厚のアルミの、残っていた切れ端の板でクロスマウントに固定してATU本体と同一のマストに固定しました。

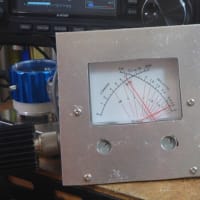

試験のために1階の屋根の上でカメラの三脚にコメットのCP-035を取り付けました。 この短いマストでもATU本体も含め、すべてが取り付けられることがわかりました。 これは移動にも簡単に利用できそうです。

黄色いひもは仮設の三脚につけたアンテナなので急な風でも倒れないようにつけた仮のステー線です。

設置時には三脚の雲台取り付けの水平に十分気を付けてください。 上に取り付けるアンテナは5.6mと相当に長いので少し傾いているとしなって倒れそうになることがあります。 したがって強風時には簡易的なステー線を付けたとしても多分使えないと思います。 強風になる前に取り込むことをお勧めします。

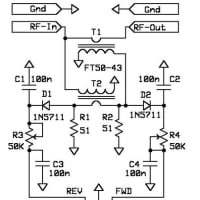

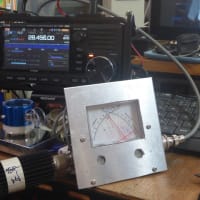

アンテナは自作のアンテナチュナーAH-4コントローラで制御されたアイコム社のAH-4を経由し、FT817に接続しました。 このAH-4コントローラのキットは、JJ2PNX百瀬OMのキットを使いました。

www.momose.com/hirofumi/jj2pnx/atucont/index.htm

このコントローラはその後簡易コントローラに変更しています。

https://blog.goo.ne.jp/iau9229/e/e68b7440b5bd5b132185a6a9275ed462

アンテナ、リグの接続関係です。

AH-4は三脚に立てたCP-035をマストにしてAH-4を抱かせ、このマストに以前から手持ちにあった小型のクロスマウントを取り付けてこのクロスマウントに、3mmTの補助板を取り付けることで、このホイップアンテナの下部の4mmDの穴を通してM4ボルトでしっかりと固定することができました。

AH-4コントローラ

新たに作った簡易コントローラです

1階の屋根上にカメラの三脚で上げたホイップアンテナとAH-4アンテナチュナー

このアンテナの使用実験はこのように1階の屋根の上にカメラの三脚を使って借り固定し、受信状況をFT8の受信記録を使って確認してみました。

EXelFile.JPG

HFでのアンテナの感度計測は大掛かりになることがあり大変で、これまでは自分で交信した記録で比較するのでしょうが、短時間に様子を見るのに今回は1台のPCと2台の受信機を使い、FT8をWSJT-XとJTDXを使って同時受信を行い、前記に示したようにLogファイルをエクセルに移して受信データの比較を行いました。

データの一部を示しました。同一局の信号を異なるシステムで同時に受信したものをエクセル上の同一行にそろえることで、両社の受信記録から受信レベルの比較を求めました。

このように比較してみると一人でも十分アンテナの性能比較ができるかもしれないと実験してみました。

FT8の信号を異なるアンテナで同一時刻に受信し、比較した電波の強度はいろいろな方面から送信されたもので、ソフトに表示される信号強度をdB単位で比較しました。

デジタル通信のこんな使い方もあるのだなと思いました。

まず固定で使用している12m Delta Loop 6mH(Ref)との比較を行った、Rig FT897を使用し、7x7AT-100のキットを組み立てたATUを使用してSWRを下げました。 アンテナは常設の24MHz用1波長デルタループで、5mHに固定しています。

5.6m Whipは3mHの1階の屋根の上に設置し、アイコムのAH-4とともにカメラの三脚に取り付けました。 双方のアンテナ位置は互いに直線で5mほど離れていました。測定した結果はこのようになりました。

同一時刻に受信したFT8の受信dB差で測定しまし、受信した間に得た受信dBの差の平均値を表に挙げました。 したがって受信dBの差(RS(Ref dB) ― RS(Whip dB))は、Whip の方が強力に入力したとき、差はマイナスになります。

約6時間にわたっていろんなバンドで比較してみました。 エレメント長12mのデルタループは24MHz用として以前から使用しているアンテナで、今回は受信測定のために室内用のATUをアンテナケーブルとトランシーバーとの間に設置し、測定しましました。

さすがに24MHzではデルタループの方が圧倒的に強く入感していたことがわかります。 18MHzでは少々悪い受信結果であったが他のバンドでは5.6mホイップアンテナの方が良い結果を示していました。

コメットの短縮多バンドアンテナ(H722)をV型に設置した固定のアンテナとも比較しました。

さすがに40mバンドでは3.5dB差と、相当に差が出て少しがっかりしました。それにもかかわらず、14MHz帯以上のバンドでは十分使えるのではないかとの感触を得ており、今後の使用実績を積んでみようと思っています。

このアンテナでのはじめてのDX交信は、12月20日午前中にアラスカの局と14.074MHz、FT8で交信できました。FT817の5W運用でHis -08dBに対し, My -17dBのレポートをいただきました。

早いものであっという間にe-QSLとTQSLで確認ができました。

早いものであっという間にe-QSLとTQSLで確認ができました。

以上 2021/Jan/12