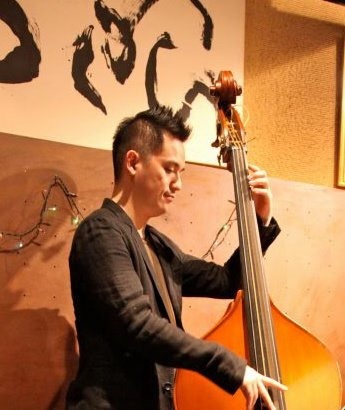

大掃除終了!からの今年のお気に入りをつらつらと♪

今年も有難うございました!

写真(左)はRadhika Philipさん著のmusicianへのインタビュー集『Being Here』となんとご本人からのお礼状!(直筆!感謝!)

そして右下はFenderのイヤープラグ(耳栓)今年はこのおかげでとても快適に演奏することができました。

本の下の布はHomepicでみつけた吸湿発熱寝具「もふもふあったか敷パッド」w

右上は先日亡くなったJim Hallさんのサインです。

Jazz,Improvisationに引き込まれ、これまで自分を引っ張り続けてくれた方です。

以降ちょっとカタくて長い文になりますが、失礼します。

(Thelonious Monkがいたら「『音楽について語る』のは『建築について踊る』のと同じだw」と言われちゃうだろうけど...)

Bill Evans/Jim Hallのアルバムは自分にとっては大きな目標で、こんなにメロディーとリズム、ハーモニーの受け渡しの密なコミュニケーションが、リラックスしたセッション感覚で成り立っているというところが素晴らしいと思います。Miles DavisがHerbie HancockやWayne Shorterに言ったように「音楽は競争じゃなく協力だ」という言葉を思い出します。

Jim HallはCharlie Chiristian,Freddie Greenが目標で、Steve SwallowはJim Hallが目標でした。

Michael BreckerとDave LiebmanはJohn Coltraneを、Jaco PastoriusはJoe Zawinulを「音楽的に新しいことはやりつくしている」と最大級の賛辞を送っています。

自分がハマるミュージシャンはちゃんと影響を受けた人に敬意を表していると思います。

Charlie Parker,Gerry Mulliganの時代、50年代から60年代の多くのミュージシャンから、現代Roy Harglove、自分の好きな音楽を作っている人はみんなJam Sessionを、演奏を良くするためには当然やるものとして捉えて、数多く参加してきました。

自分の経験からいうと、自分はローディーとセッションめぐりから始まり、お金をいただいて演奏するようになって8年たち、ライブ、セッションのリーダーやレッスンもやらせていただけるようになってきましたが、私が行ったことのあるお店では他のミュージシャンをボロカス言ってそれにお店の人までしたり顔で乗っかっているというひどい場所もまだまだあります。ジャムセッションやジャズ、音楽に対しての差別も。10代の頃は雀荘なんかにも出入りしましたが、人のあがりにケチをつけるのはマナー違反で追い出され、出入り禁止になるくらい良くないことです。小さいことかもしれませんが、差別は差別を、虐待は虐待を生むものだと思います。学生時代でなんとなく引っかかった言葉で経営学ではリーダー(教師、年長者なども含む)になった時には権力を得るのではなく責任を負う」ことだと思います。7年くらい前はお店やお客さんに「笑って弾け」「立って弾け」などいわれてそうしなきゃと思っていたころに、ローディー時代に尊敬するピアニストから「弾きながら笑って「Year」とかいうやつとは演奏したくない」という話を聞いてそういうことにこだわらないで演奏の中身に集中しようと決めました。未だに言われますがそれも受け入れてやり続けるしかないなぁと思います。

生まれや人種、学歴、音楽歴、プロか否か、職歴、性別、年齢、病歴、セクハラ、アルハラ、パワハラなど、人との違いに関係なく楽しめるのが芸術のいいところだと思います。セッションやライブに来ていただいた人には、自分も含め昼の仕事や勉強終わりでせっかく演奏したり聴いたりしに来ているのだからできるだけ相手を受け入れて、楽しんで、良い演奏をして、聴いてもらえるような環境を作れるといいなと思います。

自分がJim Hallさんの年齢になるのにちょうど50年。どこまで行けるかはわからないですが、一期一会の気持ちでやっていきたいと思います。

Thank you for EVERYTHING, Jim-San!

長文読んでいただき有難うございましたn(--)n

■今年のお気に入り2013

「音楽」

Live Today / Derrick Hodge

Donuts / J.Dilla

Somewhere / Keith Jarrett Gary Peacock Jack DeJohnette

the Duke / Joe Jackson

Live In N.Y.C / Gretchen Palato

「本」

Being Here / Radhika Philip

Exploring Jazz Guitar / Jim Hall

タモリ論 / 樋口毅宏

「映像・ドラマ」

コバート・アフェア

NUMB3RS