被爆証言を遺そう!ヒロシマ青空の会 4集 福田証言

無言の伝言を子供たちへ

──福田安次(ふくだやすじ)さんに聞く──

生年 大正十三年(一九二四年)生まれ(インタビュー当時八十二歳)

被爆当時 二十一歳(野戦船舶本廠技術部軍曹やせんせんぱくほんしょうぎじゅつぶぐんそう)

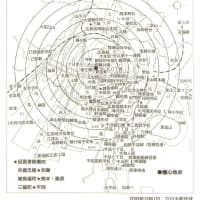

被爆地 爆心より四、一キロ 宇品町・運輸部構内(現南区宇品海岸三丁目)に勤務

二、三日後に千田町へ入り被爆

子供のころの暮らし

私の生まれは愛媛県です。今は新居浜(にいはま)市ですが、当時は新居浜駅から一駅東へ行った多喜浜(たきはま)という塩田の村でした。

家は農家でしたが、艀はしけ(小さな船)を持って、別の仕事もしていました。そのころは、塩水を煮詰める燃料は石炭でした。本船と呼んでいた大きな船で九州から運んで来た石炭を艀に積みかえて、塩田の竈場かまば(塩水を煮詰める場所)へ運ぶ仕事、できあがって叺かます(ワラで編んだ袋)に詰められた塩を専売局せんばいきょくの倉庫に運ぶ仕事、本船が来ると倉庫から本船まで塩を運ぶ仕事など、製塩会社の下請けの仕事をしていました。

私の父は男ばかりの六人兄弟の末っ子でした。家には田が三反(さんたん)くらい、畑も少しありましたが小作農でした。当時は一反で米が七俵(ひょう)くらいしかできなくて八俵もできればとても豊年というような時代でした。収穫の六割は地主が年貢ねんぐで取り、残りの四割を自分たちで自由にできるというきまりで、普段(ふだん)はお米と麦が半々という食事でした。

そのほかに、十月ごろに収穫(しゅうかく)したサツマイモを、玄関げんかんを入った土間の横の地下に保存していました。それを冬の間は、毎朝のように蒸して食べましたが、それだけではお腹が落ち着かないので、ごはんを少し足して食べるというような暮らしぶりでした。

六年生になると、私は中学校へ行きたいと思うようになりましたが、同級生で中学校へ進学したのは、クラス四十七人のうち医者の息子と村長の息子などの三人くらいでした。

中学へ行きたいと親に頼み、担任の先生も家に頼みに来てくれましたが「うちには行かす余裕がない」と話す母の話をそばで聞いて、俺のうちは貧乏びんぼうなんだなとその時初めて自覚しました。

私は七人きょうだいの三男坊です。上に姉三人、兄二人、私、そして弟の順です。昔は長男が家の跡を継(つ)ぐから三男はそのまま出て行かなければいけないと子供心にもわかっていましたから、自分のことは自分でするしかないとその時心に決めました。

小学校の高等科へ二年間行って卒業し、自転車で四十分くらいの場所にあった住友機械という会社に就職しました。新居浜は別子銅山(

べっしどうざん)のある住友の発祥(はっしょう)の地で、当時は住友系の会社が五社あり、住友の城下町のようなところでした。

私が入ったのは起重機(きじゅうき=クレーン)の設計課でしたが、すぐに「ああ、勉強せんと駄目だめだな」と思いました。あの時代、財閥(ざいばつ)の会社は学歴社会で、工員と職員の差がうんとありました。

「ここでは先の見込みがなくて駄目だ」と思っても貧乏だからどうすることもできません。幸い私は体格が良かったので、「どうせ二十歳になったら徴兵検査(ちょうへいけんさ)で兵隊になるんだから、いっそ軍隊に行けば自分の実力で上がっていけるんじゃないか」と考えて、陸軍兵器学校の募集を知り、そこに行きたいと思いました。

現在の広島港付近 南区宇品海岸三丁目付近

兵器学校に入る

昭和十六年(一九四一年)の夏に陸軍兵器学校の試験を受けて、合格通知が十一月二日、忘れもしない明治節(めいじせつ=明治天皇の誕生日)の前日に来ました。正式な入校日は一か月後の十二月一日でしたが、二次検査のため十一月二十六日に入校せよとの通知でした。

実は小学校の高等科を出た時に肋膜炎(ろくまくえん=肺の病気)を三か月ほど患(わずら)ったことがありました。もしかしたらレントゲンの検査で不合格になるかもしれないと思い、会社の同僚に印鑑いんかんを預けて、合格がはっきりしたら知らせるから、その時は退職願を出してくれるようにと頼んで行きました。

不合格になって帰ってくるかもわからないので近所にも内緒にしていたんですが、いつの間にか知れ渡り、「福田のやあちゃんが兵隊に行く」ということで出発の日は部落の人が駅まで見送りにきてくれました。途中、大阪の叔母(おば)の家に一泊して、翌日横浜へ向かいました。当時は、四国の多喜浜から横浜まで船と汽車で二十四時間くらいかかっていました。

学校は神奈川県の相模原(さがみはら)にあって、新しい学舎に入りました。第九中隊が約三百名、私のいた第三区隊が五十三名で全国から集まった十七歳前後の若者たちでした。初めて遠くへ来て、入校日まで五日間は、レントゲン検査で落ちたら帰らなければいけないという不安でいっぱいでしたが、何とか検査も合格して入校しました。

昼食に入学祝いの赤飯が出たのかと思いましたが、それはコーリャン(中国北部で栽培されるトウモロコシの一種)の入ったご飯でした。

学校では、陸軍にあるさまざまな兵器の修理、保管、補給などに関する勉強で、五工科がありました。私は機工科で、自動車や戦車や上陸用舟艇(じょうりくようしゅうてい)などのエンジンを専科しましたが、部隊へ行ったらいろいろなものを扱うので、他の工科も一通り習いました。

昭和十六年(一九四一年)十二月一日に入校して、八日には大東亜戦争(だいとうあせんそう)が始まりましたから、初めは三年の予定でしたが、二年四か月後の昭和一九年(一九四四年)の三月二十日に卒業して、陸軍技術部伍長ごちょう、下士官かしかんに任官しました。

広島に来る

卒業後はどこに行きたいか希望を出しますが、私は寒いのが嫌いだから南方(なんぽう=東南アジア、ニュー・ギニア、太平洋の島々など日本が戦争をしていた地域)へ行きたいと希望を出しました。しかし、その希望はかないませんでした。

区隊長から広島に暁部隊(あかつきぶたい)という新設部隊があるからと勧められて行き先が決まりました。

三月二十日に卒業して翌日学校を出発。二十二日に広島に着いて、今の広島港の一万トンバースあたりにあった野戦船舶本廠(やせんせんぱくほんしょう))(暁第六一四〇部隊)の部隊長に着任の申告をしました。各工科の卒業生約八十名くらいいたと思います。

安芸郡坂村(あきぐんさかむら=現在の安芸郡坂町)の鯛尾(たいび)に暁部隊の整備教育隊がありました。そこには四個中隊があり、私は第三中隊の配属になりました。そこにしばらくいて、四月の下旬に船舶司令部管船部(せんぱくしれいぶかんせんぶ)へ転属になりました。

管船部で何をしたかと言えば、全国の港を探して、機帆船(きはんせん=エンジンと帆(ほ)を備えた小型の船)を徴用(ちょうよう=軍が借り上げること)するわけです。乗組員も身体検査して、病気の人以外は徴用して船員にし、その船に物資を積んで外地へ運びました。

私たちの仕事は、そういった船を探しに行って徴用する業務でしたが、昭和二十年二月ごろ、その作業も一段落して、待機しているような状態でいました。

宇品の海は徴用した船でいっぱいで、船の上を跳んでいけば、沖にある金輪島かなわじまへ渡れるんじゃないかと思うくらいの状態でした。そのころにはもう運ぶ物資がなかったんだと思います。私たちはその船を管理して、悪い船を修理したり、船に食糧を配給したりしていました。

陸軍運輸部・船舶司令部(通称暁部隊)跡 南区宇品海岸三丁目

右手奥の島影が金輪島 2025/4/12

原爆投下の瞬間

昭和二十年(一九四五年)八月六日は月曜日で、雲ひとつないよく晴れた朝でした。八時になると船員が全員上陸し点呼を取って確認をし、その日の作業の打ち合わせをして、そのあと屋外でラジオ体操をしていました。

その時、北の方、正確に言うと北北西の方向から「ピカッ」っと青白い光が光ったと同時に頬が熱くなりました。危険を本能的に感じて、船員も口々に「退避!退避!」と叫びながら、近くの防空壕(ぼうくうごう)へ入りました。

私はそれを見届けて、もう入る余地がないので防空壕から十メートルくらい離れた第五桟橋(さんばし)という木の桟橋のところまで行って伏せました。

桟橋に腹ばいになると同時に、口では表現ができないすさまじい音、私のまわりの空気が一度に張り裂けたような「パシッーー!」という大きな音がしました。あの頃、目と耳と押さえて身構えるという訓練をしていて、その時にもそうしていましたが、耳が爆風でキュンとなりました。私のいた場所は爆心地から四、一キロくらい離れていましたから、爆風と爆発音は光より十数秒遅れて来たので、桟橋まで行って伏せるだけの余裕があったのでしょう。

そのとき、かすかに海田(かいた)の方向で爆音が聞こえましたが、それはほんの瞬間でした。それからどのくらい時間がたったかわかりませんが、次に何も爆発しそうにないので、ぞろぞろ防空壕の人たちも出てきて、私も立ち上がってみました。桟橋の横に私たちの木造の小さな事務所があって、三方がガラス窓でしたが、そのガラスは全部砕けてしまっていました。ええー、こりゃひどいことになったなあと思いました。

その前の事務所では女の事務員が、割れたガラスで手を切ったということでね。

私は「船員は船に帰り点検をしなさい」と指示を出し、所属は違いますが、女の子を医務室まで連れて行きましたが、すでにその前には列ができていて、赤チンをちょっと塗っただけで、自分で処置しなさいと帰されました。その女の子は、当時は誰でも持っていた、自分の三角巾さんかくきん(三角形の綿布。包帯などの代用にする)を出してけがの手当てをしました。

被爆者の救援にあたる

自分の事務所へ帰ったのが八時四十分ごろだったでしょうか。そうしたらもう命令が出ていました。先任軍曹から「特殊爆弾が落とされ、基町(もとまち)の二部隊は全滅(ぜんめつ)した。残っているのは宇品地区の暁部隊だけである。隊員は動ける車両(しゃりょう)、動ける船を総動員して市民の救援にあたれ」という命令が伝達されました。そして「それぞれの持ち場に着け」ということで、私は船の管理をしていましたので「トラックで運ばれてきた被爆者を船で似島(にのしま)へ運べ」という命令を受けました。私と兵隊が二名と、五十トンくらいの小さな木造船の乗組員とで、今の海上保安庁の桟橋は当時は軍用桟橋でしたが、その桟橋へ船を着けて待機していました。そのような船がほかにも数隻いました。

宇品陸軍桟橋跡 南区宇品海岸三丁目

ここから多くの被爆者が船で運ばれた

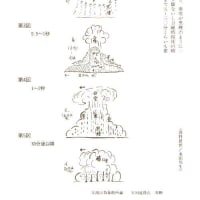

待っている時ひょっと空を見ると、今で言う「きのこ雲」が泉の水が湧(わ)くように下から下から湧いて、ムクムクムクムクと上昇しながら横へ横へ広がっていくのが見えました。えー、なんだろうあれは。変な形の初めて見る雲でした。真っ青な空にその真っ白い変な雲がむくむくと湧いて、「ああー、きれいだな」と瞬間、思いました。

だけど二部隊が全滅したというくらいだから、相当ひどいことが起こっているという認識はありましたが、現実にどのようなことが起こっているかは想像がつきませんでした。しかし不気味だなと変な予感がしました。みんな用事がありませんからそれをじっと不思議そうに見つめていました。

九時ちょっと過ぎた頃に、第一便のトラックが桟橋の向こうにバックで止まり、兵隊の助けを借りて降りた人たちがだんだん近づいて来ました。最初に近づいて来たのは大柄な女の人で、その人は子供を抱いていました。髪は焼けてチリチリになり、まぶたが腫はれて、これで目は見えるのかというくらい細く、唇くちびるも顔も腫れてお化けのようでした。

そしてみな口々に「兵隊さん水ちょうだい、兵隊さん水ちょうだい」と言いますが、水はやってはいけないと言われていて、水を飲ませませんでした。「似島にのしまへ行けば水も薬もあるから我慢がまんしなさい」となだめました。

ほかの女の人たちも皆お化けで、何にも着けていません。夏だから薄着をしているにしても変だなと思いました。いくら行儀が悪いと言っても。当時、私は女の人の裸を見るのは初めてで、目のやり場もありません。そこに来るのは女や子供ばかりで男の大人はあまりいませんでした。

しかし、いつまでもそんなことは考えてはおれないし、とりあえず船に乗せなければなりませんが、客船ではないから船の舷(げん=船のふち)が高くて乗りづらいのです。さあ乗せようと思っても触(さわ)るところがありません。もう赤裸で……皮膚がありませんから、皮膚の下の赤身が見えているのでしょうか、それに土ぼこりがついて赤黒くなっていました。

全身やけどの人はまったく触(さわ)りようがありませんが、手を持ったり胴を持って乗せて三十人くらいになったら似島へ出発しました。島までは船で約二十分くらいかかりました。

そのわずか二十分の間に、もう立ち上がれなくなった人もいて、島に着いたら担架たんかで運んでもらっていました。トラックに乗せる時には、自分で歩けるようなわりと元気そうな人を選別したようで、船で運んだのも比較的元気な人が多かったように思いましたが、似島に送られた中で一万人くらいの方が亡くなられたと後日聞きました。

陸軍第一検疫所桟橋跡 南区似島町

検疫所開設当初につくられた上陸用桟橋 遺体を焼いた施設の煙突が小さく見える

なぜ似島へ送ったかといいますと、当時、軍の検疫所(けんえきじょ)があったからです。そこで、人員の交代で外地から帰ってきた兵隊を身体検査して、健康な人は上陸、伝染病などのある人は入院して手当をする施設がありました。それで被爆者をそこへ送ったわけです。

似島だけでは足りませんから、これはあとでわかりましたが、金輪島(かなわじま)や、鯛尾や今の宇品東うじなひがし小学校あたりにも暁部隊の兵舎がありまして、そういった暁部隊傘下(さんか)に所属する兵舎は全部被爆者を収容しました。

午後からは大きな桶(おけ)に氷を割って入れ、それをひとかけらずつ口に入れてあげました。桟橋には机が出されてそこで名前や住所を聞いたりする係もいました。荷札に名前や住所を書いて衣類につけたり、衣類のない人は指に付けたりもしました。そうでないと亡くなった時に誰かわからなくなる恐れがあるからです。

似島までの往復の四十分に乗り降りを入れて約一時間として、その日十往復くらいしたと思います。

夜には宿舎に帰りました。宿舎は今の一万トンバース横にある三光橋(さんこうばし)のところにありました。二階建てで、下が宿舎で上が野戦船舶本廠の計理部と![]() 班(機帆船管理課)がありました。

班(機帆船管理課)がありました。

あの日の夜は電気がついていなかったように思います。暑いから二階の屋根に上がって市内が燃えているのを眺めていました。福屋(デパート)の窓という窓から、蛇へびが舌を出すように火が出ていました。

ほかの同僚どうりょうは上陸用舟艇(じょうりくようしゅうてい=陸地につけられる小さな船)で川をさかのぼって救援したようですけど、船が前に進まないくらい死体がいっぱいだったという話をしていました。私は三日くらい似島と宇品を往復する作業をしました。

救援活動をしていて、一番印象に残っているのは、中学生が非常に多かったことです。家の取り壊し作業に動員されたようです。当時の少年は我慢(がまん)強いというのか、「兵隊さん、水ちょうだい」と言うだけで、痛いとか苦しいだとか、お母さん痛いよだとか、そういうことは一切言いませんでした。

大人も子供も「水ちょうだい」「兵隊さん、水ちょうだい……」とてもきれいな言葉で、今も耳に残って消えることはありません

馬匹検疫所焼却炉跡(ばひつけんえきじょしょうきゃくろあと) 南区似島町

病死した軍馬用の焼却炉は、犠牲者の火葬にも使われた

現在は似島臨海少年自然の家に移設された

八月六日は意識していませんでしたが、私の二十一歳の誕生日でした。人間はどのような事態にもすぐ順応するので、その時は汚(きたな)いとか怖いとかいうこともあまり考えませんでしたが、だんだん歳を取るにつれ、「苦しかっただろうな」と思うようになりました。やけどして皮膚が無いわけですからもろに肉から水分が蒸発してしまいます。

たか号の遭難(そうなん)というのが何年か前にあって、救命ボートで二十七日間太平洋を漂流した人の体験記を読むと、人間の体の水分が一パーセントなくなると喉が渇く、六パーセントで発熱、十パーセントで意識がなくなる、二十パーセント以上で死亡と書いていたように思います。

だから、本当に水が欲しかったんだろうなあ……と今になってつくづく思います。

本当に水を飲ませたら死ぬのだろうかと、やけどの治療を専門にする横川の長崎病院へ電話して聞いたことがありました。先生は「やけどをして水を飲んで死ぬことはない」ということでした。

私の想像ですが、本当に喉(のど)が渇(かわ)いて「水が欲しい、水が欲しい、欲しい欲しい……」と思っていてやっと水を飲むと、「ああもうこれで死んでもいい、満足だ」と安堵(あんど)して生きる力が抜けるのではないかと思います。

それと、被爆者の書いた絵で、腕を前に突き出して手のひらを下に向けているのがありますが、私が見た限りでは被爆者は手のひらを上に向けていました。

人を探して市内へ

似島へ被爆者を運ぶ作業は三日間くらいしたと思います。

その作業が終わって、八月の九日か十日に、行方不明になった船員を捜して市内へ入りました。原爆の落ちた前日は日曜日でしたので、たぶん弥生町(やよいちょう=当時は遊興街(ゆうきょうがい)だった)にでも行ったのではなかろうかと、比治山橋(ひじやまばし)を渡ってその付近へ行ってみましたが、家も何もなくて、見つかりませんでした。一緒に行ったのは仙台出身の准尉(じゅんい)で、その人の知り合いが日赤病院にいるというので二人でそちらへ回りました。

途中焼け跡は何もなくて、台所のあととか風呂場のあとがあるくらいで、真っ直ぐ歩いて近道で行きました。何もかも焼けて案外整然としていました。死体など見かけませんでした。

日赤病院へ行くと、玄関からホール、待合所にもムシロを敷いて足の踏み場もないほど人が寝ていました。その中で、顔に包帯を巻いた女学生と思われる人が片目だけが開いていて、その目と私の目が一瞬合いました。その眼が「軍人のあなたはどうして私を守ってくれなかったのか」と私を咎(とが)めているようで、今も焼きついて離れません。

現在の日赤病院 中区千田町一丁目 2025/4//12

そのあと十五日に終戦になり、召集で来られた人は召集解除(しょうしゅうかいじょ)ということで帰り、徴用船(ちょうようせん)も解除されて帰りました。私たち現役は残務整理で残りました。進駐軍に引き渡すために兵器や衣類を整理し員数表(いんずうひょう=数を書いた一覧表)を作るくらいで、仕事はそんなにありませんでしたが、引き渡すために九月の終わりくらいまでいました。

それから帰郷してもよかったのですが、私は志願して軍隊に入る時、多くの人に見送られたので帰りづらい思いでいたところ、軍の施設だった金輪島の造船所が民間に一時使用ということで貸与されたので、そこで働くことになりました。仕事も途中で変わったりしましたが、以来ずっと広島で暮らすことになりました。

無言の思いを伝えたい

そのあと昭和五十八年(一九八三年)の五月、第七回のフラワーフェスティバルの開会式に平和公園に行き、正面の噴水(ふんすい)の手前、「嵐の中の母子像」の前に修学旅行生が置いていた折鶴がふと目に止まりました。折り紙ではなく広告の紙で折った鶴で、「福岡県京都郡犀川町鐙畑(みやこぐんさいかわちょうあぶみはた)小学校、生徒、父兄、教職員一同」と書いたリボンが添えられていました。

「嵐の中の母子像」 中区中島町

胸に赤ん坊を抱き、かがんで幼児を背負う母親の像の前に、多くの折り鶴が供えられる

平和公園正面に設置

そのころ私は五十八歳になっていましたが、どこか充(み)たされない、何かしたいという気持ちがありましたので、当日会場で企業が配っていた花の種や花の絵はがき、鉄道のスタンプを押したものなどを添えて「広島へ修学旅行に来てくれてありがとう」とその学校に手紙を書いて出しました。

すると六月の始めごろに返事が来ました。「今まで先輩たちが広島へ行っても一度も手紙が来なかったのに返事をくれてありがとう。絵はがきは先生がコピーしてみんなに配ってくれました。私はカラーのが欲しかったけどがまんしました」など、子供たちのかわいらしい感想文が入っていました。

その学校は全員で十四名の山の中の小さな学校でした。

私はそれから毎月二冊、児童書を選んでその学校に送りました。子供たちからも感想文が届いて交流が始まりましたが、その学校が修学旅行で広島へ来ることになり、求められて子供たちに初めて原爆の体験を話すことになりました。

私は原爆のことは人に話しても通じないと思っていましたが、子供たちからの感想文を読むと、思った以上にわかってくれていました。私の思いの半分でも伝わり、次の世代に残っていって欲しいと願っております。

基町(もとまち)に被爆したエノキの樹があります。そのエノキを通じて交流の始まった小学校や中学校の生徒に、被爆体験の話の最後に私はこのような話をします。私は世の中で一番大事なのは「平和」と信じていますので、その「平和」を維持(いじ)するために君たちは今何ができるか、それは「体を鍛(きた)えること」「しっかり勉強すること」だと語気を強めて言います。そうして立派な「日本人」になり二十一世紀の日本を背負って欲しいと願っています。

あの日、戦没学徒は約六千名と推定されています。多くの夢を持ちながら、黙って亡くなって逝いった優秀な中学生たちの無念の無言の伝言を伝えていきたいと思っています。

最後にこの本を読んでくださった方に感謝を申し上げます。私の原爆被爆体験は被爆という膨大(ぼうだい)なジグソーパズルの端っこの1つのピースにすぎませんが、1人でも多くの方々に読まれることを願っております。

(二〇〇六年十月三十日 宇品公民館にて 聞き手 坂谷照美・谷川陽子・渡辺道代)