子供が見た原爆前後

――林 雄三さんに聞く――

生年 昭和十四年(一九三九年)生まれ(インタビュー時六十八歳)

被爆当時 五歳

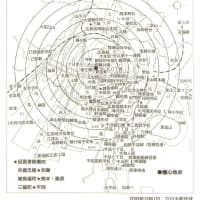

被爆地 爆心より四・一キロ 古田町(現西区古江西町)

原爆投下前のこと

私の誕生日は昭和十四年八月八日で、原爆当日はあと二日で満六歳になるところでした。昭和十一年から父が鷹野橋(現在の大手町五丁目の商店街を中心とした地区。病院のあった場所は当時、現在とも国泰寺町)に耳鼻咽喉科の病院を開業しており、私は生まれてからずっとそこに住んでおりました。

原爆投下の直前には、父母と兄と弟二人で、家族六名でした。一番上の兄は昭和十八年に亡くなっていますので。全部、男の兄弟ばかりで……。

原爆投下の十日前に郊外の古田町古江に疎開し、六人ともそちらへ移りました。鷹野橋の家には原爆当日、母の妹と看護婦さんが四名、計五名がおりました。鷹野橋の家は爆心地から一・三キロ、私たちが疎開したところは四・一キロです。

病院前での記念撮影 1940(昭和15)年の年始

当時、自宅を軍人の宿舎として提供することもあった。右端、生後5か月の林さん(林雄三さん提供)

空襲警報の怖さ

原爆前のことで覚えているのは、おそらく私が満五歳から六歳あたりの、昭和十九年の夏以降、原爆投下までの一年間のことです。

その当時、大変恐ろしかったのは空襲警報のサイレンですね。すぐ近くに市役所がありますが(直線距離で約二百五十メートル)、その上に大きなサイレンがあったんです。警戒警報のときはウーーと、長く続くのが鳴ります。ものすごく大きい音でサイレンが長く鳴るんです。そして四、五分くらいたつと、飛行機がこっちへ向かっている場合は空襲警報に変わります。空襲警報はウーーゥ、ウーーゥ、ウーーゥ、強弱をつけて鳴り出しますので、それは飛行機が来る、爆弾を落とされるということと直結して考えるので、ものすごく恐ろしいんですね。

私は三歳のときから三年間、幼稚園に通っていました。広島高等師範附属小学校と道路を挟んで向かい合わせの、国泰寺町の一番端っこにあった愛美幼稚園というキリスト教系の幼稚園です。幼稚園に行ったのは昭和二十年の六、七月ころまでですかね。原爆の前までは行っていたと思うんですが。

授業の途中で警戒警報が鳴るとみんな集められて、家の遠いものは舞台の下のいわゆる防空壕というか床下に入れられ、家の近いものは「走って帰りなさい」と言われるんです。私は走って五分で帰れますので、いつも帰らされていました。走って帰る途中に警戒警報から空襲警報に変わって、町中だれもいないし、私一人になって大泣きをしながら帰ったことを覚えています。

当時の子供はそういう恐ろしさがあったんですね。親と一緒にいたらそんなに怖くないのかもしれませんが、一人でそうなったときの怖さはそれはもう……。

戦後、市役所のサイレンがお昼の時報の代わりに鳴っていたんですが、私だけでなく兄弟も親もみんなものすごく怖かったのです。かなり長い間サイレンの音は怖かったですね。消防自動車のサイレンでもハッとするんです。いつごろからですかね、怖くなくなったのは。その後、市役所でサイレンを鳴らすこともなくなったんですが。

市庁舎のサイレン 1951(昭和26)年

林さんが五年生のとき、かいたもの。サイレンは戦前と同じ場所にあった

空襲警報が鳴って一時すると、飛行機の爆音が聞こえだすんです。ブーンという不気味な音なんですね。今ごろは飛行機が飛ぶときあまり音を出してないでしょ。最近は高くを飛んでいるのか、ジェット機なので音が違うのか。しかし昔の飛行機はブーンという不気味な音が同じような調子でだんだん大きくなるんです。

昭和三十年くらいまではいろんな飛行機が飛んで、やはり同じようなブーンという音を出していましたがね。その音が聞こえるとまたビクッとして、非常に恐ろしかったですね。

サイレンと飛行機の爆音、この二つの音は忘れられませんね。警戒警報と空襲警報は音の怖さで覚えていますね。

防空壕のこと

空襲警報が鳴りだすと、敵機来襲ということで防空壕に入らされていたんですね。私の家にもかなり大きな防空壕があって、子供だったので大きく思っても一坪あるかどうかだったかもしれませんが、戦後建てられた家の風呂場の下に、防空壕の跡があると母から聞かされていたのです。病院で人もたくさんいたのであるいはもっと大きかったかもしれませんが、何かあるとすぐに防空壕に入らされていました。しっかりした地下室のようで、上に蓋をするかなり本格的なものだったように思います。

病院にいたのは十一人くらいだったように思いましたが、それより前にはもっとたくさんいたと思います。戦争が激しくなるまでは、父が熊本の生まれなのでそちらから来ていた人もあり、叔母やお手伝いさんを入れると二十人から二十五人くらいはいたように思うのですが、今では調べようがありません。自分たちだけが入ろうと思って親父が防空壕を作ったとも思えないので、一坪よりももっと大きかったとも思うのですが。

防空壕に入りなさいというのは両親の判断でしたが、もう一つ、機銃掃射というのがあり、母から「アメリカの飛行機のグラマン(グラマン戦闘機)が来たら弾の届かないこの部屋に逃げ込みなさい」と言われていた部屋がありました。そこは壁がレンガでできていて、ここには弾が届かないから安全ということだったんでしょうね。

広島は原爆まではあまり爆撃や機銃掃射は受けてないのではないかと思いますが、そういうのが来たら逃げ込みなさいと……。防空壕や、部屋に逃げなさいと言われる、幼稚園も途中で帰らされる、子供も怖い生活をしていたんですね。

当時の遊び

当時、幼稚園で描く絵は飛行機や軍艦、戦車などで、それが壁に張ってありました。紙芝居も「何々の落下傘部隊」というようなものだったり、やはり軍国主義一色だったと思いますよ。キリスト教系の幼稚園ですが、そうでしたね。昔の写真を見ると、園児は五十人から百人くらいのかなり大きな幼稚園でした。私はその幼稚園に昭和十七年の四月から二十年の七月あたりまで行っていたんだろうと思いますね。兄二人が通っていたので、三歳から椅子をもらって一年余分に行きました。

5歳のころの林さん

1944~1945(昭和19~20)年ころ (林雄三さん提供)

兵隊さんに感謝するとかいう時代でしたからね、遊びも戦争一色でしたね。歌やお遊戯は覚えていませんが戦争ごっこはしましたね。幼稚園でも建物疎開の遊びがありましてね、建物疎開ごっこですが、レンガの半分くらいの大きさの木のブロックをずっと積み立てて家のようにして縄を掛け、「引いけ~、ヨイショ!」とみんなで言って引っ張っていました。当時、建物疎開はどこでもやっていましたからね。

大人たちが大きな壁を外して柱だけを残し、その柱に鋸で切れ目を入れて綱を掛けてみんなで「引いけ~、ヨイショ」の掛け声で倒すんです。力仕事は大人がして、力のいらない木材や瓦などの後片づけは中学生などがする、それをいつも見ているんでしょうね。町では建物疎開を度々やっていましたから、子供はよくその遊びをしていました。幼稚園で遊ぶときも「引いけ~」とだれかが声を掛けて、「ヨイショ」と引っ張るんですが、その言葉は鮮明に覚えていますね。

アメリカ機の飛来

昼間、広島の上空で数機の飛行機が入り乱れ小さな火花がパッパと散るのを見たことがありますから、あれは空中戦をやっていたんでしょうね。一回だけ見ました。

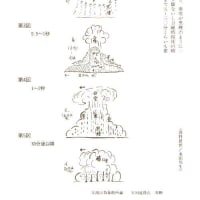

その後B29という大きな飛行機が、広島に原爆を落としたのと同じ型の飛行機ですが、これを見ました。これはものすごく上を飛ぶんですよ。一万メートル以上の高さを、広島で見たのは編隊ではなくて一機ですが、悠々と飛ぶんですね。飛行機雲が出ているのはアメリカの飛行機だけで、日本の飛行機は五、六千メートルくらいしかよう行かないし、高射砲なんかで撃っても低いところしか届かないし。

とにかく悠々とわがもの顔に飛んでいたのをよく見ました。ものすごく大きな飛行機で、一万メートル上でも機体が銀色にピカピカ、キラキラと光ってものすごくきれいなんですよね。

広島はあまり爆撃されないので、B29が飛んでいるのはよく見上げていたんです。原爆が落ちたときも、その前に警戒警報が解除になったので、みんな空を見ていたんですね。エノラゲイが飛んでいるのも見ていたんですよね。B29は何回も見ましたし、そのころ胴体が二つある飛行機、双胴のロッキードP38と呼ばれる変わった形の飛行機も見ました。

戦前、アメリカの飛行機が飛んでいるのはよく見ましたが、日本の飛行機は飛んでいたという覚えがないんです。昭和二十年ころには日本の飛行機はあまりなかったんじゃないですかね。

父が昭和二十年の五月、応召(召集令状を受けて軍隊に入ること)しました。熊本へ軍医で。鷹野橋の病院の庭で水杯を交わしていたんですが(再び会えないかも知れない別れ際に、酒の代わりに互いに杯に水をついで飲むこと)、そのときも一機のB29がずーっと飛んで行ってました。皮肉なもので、こちらは戦争に行くというのにアメリカの飛行機ははるか上空を悠々と飛んでいたんですね。

その日は父を見送りに広島駅まで行き、私も汽車の中に連れて行ってもらったんです。そのとき、海側の窓は全部板で打ちつけられていました。瀬戸内海は要塞地帯(軍事上の重要な地域のこと)で見せないようにしていたのだとあとから知りました。

広島に原爆が落ちる前には、あまり爆撃はされていないんですよね。焼夷弾が三つ落ちただけだと母が言っていました。焼夷弾は、家を焼くためで爆撃力はあまり強くなく火を出すためのもの、爆弾は破壊するためのものなんですよね。

広島で、昭和二十年の初め焼夷弾が落ちたということで、看護婦さんに連れられて何人かで落ちたところを見に行ったことがあるんです。それは袋町(現在の中区袋町)の辺りだったと記憶していて、直径五メートルくらいの穴があいて周りの土が一メートルくらい盛り上がっていましたから、今から思うと爆弾だったんでしょうね。富国生命の辺りです。母は焼夷弾か爆弾だか区別はつけていないから焼夷弾と言ったんでしょうが、とにかく爆弾の落ちた場所を見に行きました。それを入れても広島に爆弾が落ちたのは数少ないと思います。

建物疎開は、サイパン島が陥落してマリアナ群島からB29が飛んで来るようになったから、昭和十九年の終わりころ、十一月以降に始まったと読んだことがあります。

建物疎開ですが、「ここの建物は大事だから残す」「ここの建物は火事を起こすから壊す」とだれが決めていたんですかね。強制的に壊される人のことを思うと、むごいことをやっているなあと思いました。火事で災害を大きくしないということだったんでしょうが、壊される家のところは住民も家財道具も全部疎開させて、それから家を壊すんですからね。どういう手順でだれが決めていたのかなど、調べてみたいなあと思っています。建物疎開は当時町でよく見る光景でした。強制建物疎開ですね。

米機撃墜とパラシュートで降下する操縦士

広島の上空で飛行機が一機落とされたことがあるんです。原爆の少し前ですよ。原爆の十日前に疎開したその地で見ましたから、七月の終わりから八月の初めの間だったでしょうか。

アメリカB24爆撃機が向宇品(現在の南区元宇品)から撃った高射砲で墜ち落とされて、三人のアメリカ兵がパラシュートで降りたのを聞いているんです。そのうちの一人が降りてきたのをこの目で見ているんです。

撃ち落とされたというニュースがどんな経路で伝わったのか、とにかく落とされてわずかな時間ですが、みんなで見たはずですからね。私も何人かの大人と一緒に山の上で見ましたからね。観音町の沖にパラシュートが落ちているのを見ました。初めは「あそこ、あそこ」と言われてもわからなくて、やっと本当に海に落ちる瞬間を、ものすごい勢いで落ちるのを見ました。

飛行機は佐伯郡八幡村(現在の広島市佐伯区五日市町の一部)に墜落したと当時聞いていました。あのころアメリカ軍の飛行機を落とすなんて稀な現象ですから、すごく日本人は喜んだと思いますよ。幼かった私まで知っているんですからね。三人落ちて一人は撲殺され、あとの二人は捕虜になり、この中のどなたかが原爆のとき亡くなったんじゃないかという話も聞いたんですがよくわかりません。

戦後、父の病院にいた書生さんが「あれは自分らが撃ったんだ」と言っていましたが、本当でしょうかねえ。

原爆直前に疎開

あのころの生活ですが、昭和十七年くらいから生活はきつかったと思うんですが、空腹感は全然覚えてないんですね。贅沢して充分食べさせてもらったわけではないと思うんですが、粗末なものを食べていたと思うんですが、苦労したとかひもじかったとかという記憶は全然ありません。まだ小さかったからか何も覚えていないんですよね。兄も覚えているかどうか。兄弟で真剣に話したこともないし。

七月になって、広島がそろそろ危ないということになったので、夕方になると看護婦さんが私と兄の二人を連れて夕方から郊外電車に乗り、廿日市(当時は、佐伯郡廿日市町、現在は廿日市市。広島湾に面し広島市の西隣)まで行って、夜は廿日市の農家に泊まって、朝、鷹野橋の家に帰るという生活を続けていました。弟二人は、母があとで疎開することになった古江に連れて行っていましたね。これを繰り返していたんです。

時間的にみると、両方ともだいたい朝八時に己斐駅(現在の広電西広島駅)に着くんです。これを続けていたら、おそらく八時十五分というのは紙屋町までの電車の中でしたから全員焼け死んでいたと思いますが、父が広島もそろそろ危ないと思ったんでしょう、家族全員を原爆の十日前に古江の疎開先に移したんです。だから私たちは全員助かったんです。当日は母の妹と看護婦さん四名、計五名の女性が鷹野橋の病院におりました。

父は五月の終わりに熊本へ行きましたが、どういうことだったのか七月には広島に帰り、九月十九日まで暁部隊(広島に置かれた陸軍船舶司令部の通称)の軍医部で嘱託(頼まれて仕事をすること)の軍医になりそちらにも詰めていましたので、患者さんはもういなかったと思います。それでいろんな人に暇を出し、何かちょっとした診療のための最低限の人数を病院に置いていたんだと思います。軍医部の本部が五日市の楽々園にあり、父はそこへ行っていましたから、鷹野橋の病院に入院患者はいなかったと思います。

父はこれもまた幸運でした。八月六日の朝七時ころ、暁部隊軍医部長の渡辺大佐という人から「喉が痛いから往診に来てほしい」と電話があり、廿日市の部隊長の家に往診に行っていたので無事だったんですね。普通は広島へも行くのですが、家族の中で原爆から一番遠いところにいたんです。

原爆の日

疎開した家は醤油屋さんで、地面にいくつかの大きな四角い槽があって醤油が溜めてあり、そういう仕事場と部屋もたくさんある広い家でした。その一つの部屋を借りていました。家は、昔の街道を挟んで古田小学校が間近に見られる位置にありました。私は、夏前にはもう幼稚園には行かなくなっていたと思います。もう全然幼稚園どころじゃないと思います。当時は幼稚園はもう閉鎖していたと思います。

今では昔の面影は全くないですが、そのころはこのあたりは郊外と呼んでいました。ほとんど畑ばかりで、郊外電車と言っていましたからね、宮島線のことを。五日市、楽々園のあたりは電車の線路のすぐ横は海で、四、五十メートルの幅で、芝生の庭のあるきれいな家が続く別荘地帯でしたよ。昭和三十年ごろまでは、別荘を建てるならあのあたりにと言われていましたね。郊外に行ってものすごく楽しかったですね。あのころはナズナだ、ツバナ(チガヤの若い穂)だ、これは食べられるイチゴだと全部知ってましたからね。

原爆のときも、もう朝八時には兄貴と二人でパンツ一枚で遊びに、歩いて十分くらいの古田小学校の校庭にセミ捕りに行っていました。八時ころからもう遊んでいるというのが素晴らしいんですが。しかも下駄を履いていたというんですね。

古田小学校 (西区古江西町)

当時は広島市の郊外。山すその小高い場所にある

そこにいてまず、ちょうど写真のフラッシュとか何かのとき、パッとひらめきますね。パッという青白い光が光ってそれと同時に空に、今でも忘れませんけど、全部が太陽になったような、太陽が何百と見えたような光を見ました。皆さんはそのあと音を聞いているんですけど、その光だけでびっくりしてあとの感覚がなかったんです。かなり遠いところなので、四・一キロですから、音は少し遅れてくるはずですが、私は音の記憶はないんです。そのとき下駄を履いていたんですがびっくりして、あとで母の言うには、帰って来たときには裸足だったということです。

その後、お昼前くらいからだったと思いますが、家の前に松並木のある旧国道が通っていて、絶えることなく例の被爆者の行列が西に向かいました。

旧山陽道 (西区古江西町)

向こうが広島市中心部方面。右手フェンスのある場所が林さんの疎開先だった

当時聞いたのは、楽々園に暁部隊の軍医部があるので、そこに行けば治療してもらえるという噂が立ったんだと思います。どこも医療施設がなくなっていますから。広島市の東の方は昔の古い病院があって救護所などもできたんでしょうが、西の方は楽々園に行けば治療してもらえるということで、当てもなくそちらの方に向かう行列がひっきりなしに絶えることなく三日間続きました。いろんなところの原爆の絵に書いてあるような行列だったと思います。

このときには、たくさん亡くなられるので、山の上の小学校のあたりでは遺体を焼いて、風向きによっては、においがものすごかったですね。

そのときに母が言っていた言葉で「とにかく水を与えたらいけない」と。これはその後非常に疑問に思ったんです。何で水を与えたらいけないのだろうかと。

この水の問題ですが、結論的にはやけどにはむしろ水を飲ませた方がいいというのがほとんどですね。たくさん飲んでたくさん食べてたくさん吐いて、そういうふうに出し入れした人が助かっているようですね。今までの四冊の証言集のどこかに、専門的にやけどの治療をする横川の長崎病院の人の言葉として書いてありました。「やけどで水を飲ませたらいけないことはない、死ぬということはない」と。

そういう意見がいろんなところであるので本当は飲ませてもよかったんでしょうが、おそらく水を飲ませたら安心して気力がなくなってそこで死んでしまうということが本当ではなかったかと思いますね。当時、警防団の人がメガホンを持って「水を飲ますな」と言って回っていたので、飲ませると警防団の人に怒られるので、かなり徹底していたと思いますよ。この水の話は今までの四冊の証言集の中にもたくさん出てきますね。やはり水を飲ませてあげたらよかったんじゃないか、後悔しているという意見が強いですね。

八月六日の夕方、叔母と看護婦さん一人、看護婦さん三人の二手にわかれて古江の家に帰ってきました。母と叔母が無言で抱き合って、ずっと泣いていたのを覚えていますけど。五人とも、どういうふうに帰って来たか覚えていないと言うんですね。橋がないでしょうし、鉄橋はあっても燃えていたようだし、あんなところをどうやって帰ったのか、しがみついて帰ってきたんでしょう、夕方までに五人とも帰ってきました。

あのあといろいろ聞くと、父の病院のあった国泰寺町は大手町に比べて放射能の被害が少なかったふしがあるんです。しかし、道一つ向こうの大手町は放射能で亡くなっている方が非常に多いんです。父の病院のかかりつけの大工さんが、九人家族で住んでおられて誰一人外傷はなかったんですが、三か月以内に全部亡くなっていますね。

父は部隊長命令で喉の診察に行って、その後すぐに暁部隊に行って救護活動をして、三日後に帰って来たと母が言っていました。

父と米軍関係者との交流

その後進駐軍が来たので、この家の前をジープ、軍用トラック、カーキ色(黄色に淡い茶色の混じった色)の軍服を着たアメリカ兵が非常にひんぱんに通るようになりました。私だけかもしれませんが、そんなに怖くはなかったですね。米軍は、こちらがやられるというような感じはなかったですね。むしろ親しそうなところがあったような気がするんですがね。

あるとき、ジープからガムを投げてくれて、あのころは子供が群れていましたから、一枚のガムを十人くらいでほんの少しずつわけて食べました。あのころは甘いものなんてなかったですから、ものすごく甘かったことを覚えていますね。

そのころ、軍服を着た米軍関係の人が父を訪ねて来るようになったんです。あとで知ったのですが、米国戦略爆撃調査団というんです。戦争中、爆撃が日本人にどんな心理的影響を及ぼしていたかなどを調べる調査団だったんですね。

広島で生き残りの医師が少なかったので、父の話を聞きに来ていたんだと思います。レイトンさん、モリソンさんという名前を覚えているので、この二人がよく父の家に来ていたんじゃないかと思います。当時の日本のトイレといえば汚いですよね。背の高い外人が背を丸めてトイレに入って、踏んだら板も抜けそうな汚いトイレでガタガタやりながら入っていたのを覚えていますけどね。向こうは水洗だったと思うんですが、今から思うと「遅れた国だな」と思ったと思いますよ。

このころ、父はこれらの人を通じてアメリカ軍から医薬品の提供を受けていろいろ治療に使っていたんですね。米軍の一部の人がうちに出入りして、父と接触を持っていたということですね。「モリソンは軍医だったと思う」と父は言っていました。アメリカの人と身近に接するほどではなかったけれど、あまり恐ろしい感じはありませんでしたね。楽しいというんではないですが。

みやげはチョコレートなどをもらったはずですが覚えてないんです。父が私に「ハウアーユー、言え」と言って、恥ずかしくてとうとう言えなかったことを覚えていますがね。

家族で焼け跡の整理

原爆の二週間後に、母たちと一緒に鷹野橋の家の焼け跡に行きました。父はそれまでに何回か来ているはずですが。どういう経路で行ったのかは覚えていませんが、歩いて行ったはずですね。一番覚えているのは確か雨が降っていなかったから、焼け跡をいじるとまだやけどをするくらい熱かったですね。まだ燃えているところもあったりしましたからね。死体を焼いた火ではなくて、原爆のときの火がまだくすぶっているところもありましたからね。瓦礫の山で跡形がないんで、一言で言うと何が何だかわからなかったですね。写真なんかで見ると本当に平地に見えますが瓦礫なんです。瓦や何やで覆い尽くされて、土が出ているところは道路以外にありませんでした。アメリカの9・11のあとのようで、石の建物が少ないので瓦礫と言ってもそんな高さはなかったと思いますが。

戦前、家で豚を飼っていたんです。食糧にしようと思っていたのかどうか、二週間目に来たとき、真っ黒焦げになってゴロンと横になっていたんですね。黒焦げですよ。人間の遺体は一つも覚えてないのですが、豚のことはよく覚えています。「ああ死んでいるわ」と。それから何回かして来たときには、きれいに白骨化して骨だけになっていました。瓦礫の山と豚の死体と、この二つは非常によく覚えているんですね。

広島へ帰るときには、西の方の、観音橋か旭橋の下流のどこかで渡し船に乗ったことがあります。

川面に夕靄が立ち込めて薄暗くなったときに、船頭さんが「おーい、はあ乗るものはおらんかー、(もう乗るものはいないか)、はあ来やせんどー(もう来ないよ)」とおらぶ(叫ぶ)声を覚えています。そうすると何人かが乗って、向こうに渡してもらっていました。だから一時期はその場所は渡しが通っていたんだと思います。

昭和二十一年の夏になって鷹野橋に戻ってきて粗末なバラック(間に合わせに建てる簡単な家屋)を三棟建て、父は一応病院を再開したんですが、患者さんは誰もおられんから、毎日朝から焼け跡の整理をしていましたね。石を拾ってきたり、使えるものを持ってきたり。

そのころの父は頼もしかったですよ。兵隊帽をかぶって軍服を着て、朝から晩まで黙々と働いていましたからね。そして親とずっと一緒で自分たちも石を運ばされたりするけど、私は小さくて持てないけど、父はどんなものでも持って頼もしく思いましたね。朝から晩までそれしか仕事がないんだから、今で言う焼け跡整理ということで、私は面白いばっかりで。

あのころ何がうれしかったかというと父や母といつも一緒にいたことですね。で、生活が戻ってくるに従って、特に父との距離はどんどんどんどん離れていって、もう少しするとあまり話もしない、まあ年代もだんだん大きくなっていくので、十年も経つと一緒に焼け跡で働いていたのと違って、疎遠になっていきましたがね。

朝から晩まで、真剣にものも言わず働いていた父というのは頼もしかったですよ。

焼け跡の暮らし

父や母は全財産をここでなくしたんだから本当に情けなかったと思いますが、六歳だった私は何とも感じず、焼け跡で遊んでいたんですね。焼け跡にはいろんな物があって、焼けていても本物のピストルは落ちているし、連発銃だと弾を入れるレンコンみたいなのをこう折って、サーベルや勲章も落ちているし、鉄兜もありますでしょう、戦争ごっこがすぐ揃うんですよ。面白かったですよ。他にはすることがないですからね、あちこち遊びに行って、紙屋町の辺まで歩いて行って、水溜まりがあればその中に大きなゲンゴロウがいるし、そんなのを集めたりして、子供にとって焼け跡は本当に面白い遊び場でしたよ。

鷹野橋のこの場所から立って向こうの北の方を見ると、広島駅から白島方面に向かう汽車が、黒煙を吐いて走るのが見えるんですよね。それは何を意味するかというと、広島はコンクリートの建物がわずかしかなくほとんど全部木造の建物でしたから、全部破壊されて広島の町が見通せるんですね。本当に完全に破壊された、完璧な破壊が行われたということですよね。これは非常によく覚えています。

昭和二十一年か二十二年に台風が来たことがあるんです。バラックが建っている焼け野原に台風が来たときの恐ろしさというのは、ものすごいものですよ。家ごと飛んでしまうんじゃないかと思いますよね。前の日から家を支える突っかい棒に縄で石を縛りつけて台風に備えるんですが、ガラスは割れていて隙間ばかりですから、風速三十メートルか四十メートルの風だと思うのですが、生きた心地がしなかったですね。今はアルミサッシで音もしないので台風なんてまず怖くありませんが、そのときは音がものすごくて、真っ暗な夜で明かりがありませんから本当に怖かったです。台風は一時期まで本当に怖かったですね。

当時、我が家の周辺も多くの家は掘っ建て小屋(礎石を置かず、柱を直接地面に埋めて建てた小屋)でした。屋根にちょっとトタンを敷いて、突っかい棒をしてという感じでした。あのころは掘っ建て小屋という言葉をよく聞きましたからね、まともな家はなかったと思います。少なくとも昭和二十二年ころは。

私のところのバラックは電気がないので、夏も暗くなったら寝ろと。でも寝れやしませんよね。眠むとうないんだから。天井板もないので梁(天井に渡した横木)の上をネズミが走り回るのが見えるんです。糞が落ちてきたりね。

バラックの建物

1946(昭和21)年に建てられた診療所兼自宅のバラックは倉庫として使われ、1959(昭和34)年に解体された(林雄三さん提供)

しかしその後すごい速さで復興したと思います。父は昭和二十一年にはバラックを建て、昭和二十四年には戦前よりも大きな病院と家を元の場所に建てましたからね。戦争で全財産をなくしたのに、資材をどんなふうに手に入れたのか。「この時代によくこれだけの資材を集められた」と感心した人がいた、と母が言っていたのを覚えております。

全財産をなくしたのは原爆で焼けたこともそうですが、あのころ国策で満鉄(南満州鉄道株式会社の略称。一九〇六年から一九四五年まで中国東北部で活動した日本の国策会社。鉄道のほかに炭鉱、開拓などの事業も行った)の株を買えと言われて、それを信じて全部買っていたんだと言っていましたね。

戦後、押し入れの中に五十センチくらいの高さで、B5用紙くらいの大きさの株券がありました。真ん中にアジア号の雄姿があって、満鉄の流線形の汽車ですね。

父が「これが生きとったらすごい財産なんだが、今はもう紙屑同然。全財産を替えたんだが……」と言っていましたがね。それは押し入れの中に五年か十年くらいはいつもありましたね。未練がましく持っていたんじゃないですか。いつかお金で返してやろう言われるかと思っていたのか……。

戦後の小学校

昭和二十二年五月に広島高等師範学校附属小学校に入りましたが、戦後二年経っていますが受験票がなくて、強制収容所じゃないですが、手に墨で番号を書かれたんです。私は男子の一番なので1と書かれたのが、お風呂に入らなかったんでしょうね、一週間残っていました。

そのころは焼け跡からの五右衛門風呂の風呂釜(鋳物製の風呂釜)を拾ってきて石の上に置いて、バラックの家から裸で走って行って風呂に入り、上がったら拭いて裸で家に帰るんですよ。親父やおふくろもそうしていたと思うんですが、それを覗いて見る人もいないし、みんな生きるだけで精一杯でした。今思えばいい思い出ですよ。そのころは勉強机はなかったのでミカン箱(ミカンやリンゴを入れる木製の箱。六十センチ×三十センチ、高さは三十センチくらいの大きさ)を使っていましたね。

現在の東千田公園内にあった小学校も焼けたままでしたから、授業中、ドバーっと剥がれたセメントか何かが落ちてきたりしました。窓ガラスはあまり入ってないから、冬はものすごく寒かったですね。全く入ってなかったのではなくて、焼けたままで修理していないんです。

学校では時々、アメリカからだというプレゼントが配られるんです。被爆で両親が亡くなったとかいう人はいいものをもらうんですが、私は家族みんな生きていたのでビー玉一個なんですね。今思えば不謹慎なことですが、当時はいいものをもらう人がうらやましかったのですね。昭和二十三年ごろのことです。

当時の学用品と言えば、教科書は初めは全部が謄写版刷り、しばらくすると数枚を綴じたものでポロッとはがれるようなのを使っていました。ノートは売っていませんでしたからね。鉛筆、消しゴムもなかったですね。どの辺からどうなったのか。

当時の附属小学校は金持ちの子弟がいて、中にはいいものを着たり革靴を履いていたりしましたが、中心部にいた私どもは破れたような布の靴に、カバンもまともなものじゃなかったですよ。四年か五年になって初めて肩に掛けるカバンを持って、それまでは、ずだ袋のような家にあるものを持たされていたんじゃないかと思うんですけどね。

物がほとんどなかったようにも思わないんですが……それも最初の一、二年だけで、あとは物が行き届いていったように思います。

父の米軍からの呼び出し

昭和二十年の十二月に、父にアメリカの米国戦略爆撃調査団の呼び出しがあって、ジープが迎えに来て、面接を受けているんです。これに私も一緒に乗ってついて行ったんですね。あこがれのジープに乗ってうれしかったという記憶がないから怖かったんですかね。私の記憶では銀山町の電車通りの大きな建物で、角のビルで二階が吹き抜けで、周囲にロビーがあって、そこで日系二世の通訳と大きな外国人がいたと思いますが、父がいろんなことを聞かれていました。

インターネットで調べて、その場所が今は広島銀行銀山町支店で、写真を見ると当時の広島東警察署に間違いないと思うんです。今は新しいきれいなガラス張りのようなビルになっていて、当時の玄関部分の一部が一階の一番下にモニュメントとして取りつけてありますね。この間見に行ったんですが。子供のとき、電車で通る際、いつもあそこだったと認識していましたので間違いないだろうと思います。

このときアメリカ人が大きなチョコレートをコンと割って、その一かけらをもらったことを覚えていますね。

ここで父が面接を受けたんですが、そのときの録音テープが三十年くらいあとに返ってきたんですよね。これがまた不思議なことでしてね。

昭和四十九年の夏、広島テレビの人がアメリカから広島市に返還されたテープを持参して来て「その中の一人、市内で男の子が何人かいて耳鼻科の医者、という人を探している」と言うんですよね。そのテープを父が聞いたんですが「自分かどうかわからない」と言うんです。それで私に「大学から帰ってきて聞いてくれ」と言うので聞いたんですが、ものすごく歯切れのいい声で、父は当時七十歳近かったから似ても似つかない声なんです。そのテープの中で「暁部隊で中佐待遇で働いていた」というのが出てくるので、父に間違いないとわかったんです。

このテープには十二名の被爆者が話しておられたんですが、名前がわかっているのは、私の父と女学校の校長先生の二人しかいないんですよね。

テープは後ほどいただけることになっていたのですが、いつの間にか広島テレビの方とも連絡が途絶えてしまいました。しかしあとでお話しする不思議な縁から、このテープが広島平和文化センターに保管されていることが判明し、原爆資料館でそのテープを聞くことができました。それからしばらくして、この録音テープ(原爆被爆者等面接記録、米国戦略爆撃調査団資料、―テープ部門―、75―90ページ 広島平和文化センター、昭和六十三年、三月三十一日)とそれを記録した「原爆被爆者等面接記録」という冊子が私のところに送られてきました。

父の遺した医薬品

父は古江にいる間に、米軍から薬の提供を受けて治療に使っていました。昭和二十四年ころに父が病院を再建したとき、私たちの勉強部屋に一メートル四方くらいの箱があって英語ラベルの薬が入っていたんですよね、あとから父に聞くと「ダイアジンやペニシリンがあった」と。「ペニシリンは、原爆で全身にやけどを負った中学生の治療に使った。この患者さんは、水主町(現在の中区加古町)の郵便局長の息子さんで、高橋さんという人だ」と父が言ったので、私はメモを取っていました。

その後、私はあちこち引っ越したんですが、そのいくつかの医薬品はずっと持っていて、どういう経路なのかといつか調べたいと思っていたんです。

その後、昭和五十二年から五十四年まで約三年間、広島県医師会速報に大佐古一郎さんという作家(中国新聞社友)による「ドクター・ジュノーと広島」「ドクター・ジュノーの世界」が五十回にわたって掲載され、また昭和五十四年には、同医師会速報にドクター・ジュノーと行動を共にされた松永勝先生の講演内容が掲載されて、これらの中に有名なドクター・ジュノーの医薬品についての記載がありました。

米軍から提供された医薬品と器具

現在は広島平和記念館所蔵 (林雄三さん提供)

私は自分が持つのもそのジュノーの医薬品ではないかと思い、松永先生に連絡して家に来ていただいて見てもらったんですが「これは別の経路であなたのお父さんに渡ったのではないか」と言われました。私はその医薬品二十点を昭和六十年一月に平和記念資料館に寄贈しました。(平和記念資料館の分類番号は777101―0005―0027)

父の患者さんとの再会

その医薬品を広島平和記念資料館へ寄贈に行ったとき、その由来などを係の人に話し、父が原爆で全身にやけどを負った高橋さんという中学生の治療に使ったと話すと、「今あなたの言われる高橋さんは、ここの平和記念資料館の前館長の高橋さんのことではないか」と奥から一冊の本を持ってこられましてね。それが高橋昭博氏の著書「ヒロシマ、ひとりからの出発」(筑摩書房 一九七八年)という本で、その中に父、林哲雄の名前があり、父に毎日往診してもらって奇跡的に助かったという記載がありました。で、間違いないと思ったんです。

私はこの草津へ往診に行くのもついて行ったことがあり、私は高橋氏が包帯をぐるぐる巻かれて「痛い、痛い」と泣き叫んでいるのを見た覚えがあるんですが、その光景がここに書かれていたんです。私の記憶では、高橋さんの家は、私の疎開先の家の前を通る街道を草津まで行ったところの同じ道路沿いなんですけど、高橋さんが寝かされておられて、その後高橋さんにお会いしたときに、「前が土間だったんじゃなかったですか」とお聞きしたら、「いや、土間だった」と言われるので、これが高橋さんだとわかったんです。

その後、広島県医師会が、原爆の記録を残しておこうということで、「傷痕Ⅰ」、「傷痕Ⅱ」、「傷痕Ⅲ」にわたって被爆者の声を残したんですよ。これは資料館にもあります。「Ⅰ」のときは、私はけがもしてないし、直接原爆にあってないので書かなかったけど、「傷痕Ⅱ」のときは「父の残した医薬品」として今の話の概略を書いたんです。これを読まれた医師会の先生が高橋さんの主治医だったんです。

その後高橋さんからお手紙をいただき、父の証言テープは氏が部長をされている広島平和文化センターに保管されており、「これらテープを今文章化して冊子を作っている」ことを知らせてくださったのです。その後さらにお電話をいただき「お父さんに助けてもらったんだ」と話されました。「いつかお会いしましょう」ということになって、昭和六十一年三月、高橋さんと広島平和記念資料館でお会いしました。

そのとき、昭和二十年十二月の父のテープを聞かせてもらったんです。そういう経路を伝って何年か前のテープが返ってきて、しかもそのときやけどで泣き叫んでおられた人ともお会いできて、いろんなことがつながって行って大変感銘深い気持ちになったんですけどね。

高橋さんの著書の中に、「祖父が知り合いの医師を家に連れてきて診療を受けた。私たち兄弟三人がいつも診てもらった耳鼻科の林哲雄先生だった。市内の医師もほとんど全滅に近い状態だったという。医師が見つかっただけでも幸せだった。そして、毎日朝夕二回の治療が続いた」と書いてあるんですね。

この高橋さんという方は背中に今でもやけどの跡を持っておられるそうです。資料館の館長をされておられたんです。今も時々、原爆関係のこと、平和運動などで新聞、テレビでお見受けしますね。

あとはテープの内容でちょっと詳しくなりますが……。

テープを録音した「アメリカ戦略爆撃調査団」というのは大々的な調査団を作ってきて、日本の戦争政策、いろんな情報、経済、戦争の成果から国民性から何から全部調べ、その調査結果を百八巻の報告書にまとめました。それはワシントンのアメリカ公文書館に保管されていたんです。ずっと非公開でしたが、一九七三年にこの資料があることがわかって、広島市と長崎市がこれを集めようとして返ってきたわけです。

その一部の中に「原爆体験者面接テープ」というのがあって、これは録音したそのときの声ですので本当に生々しいですよ。で、質問は「アメリカからの宣伝ビラは見ましたか」、当然ですが「天皇陛下をどう思いましたか」、「日本は、あなたはいつから負けると思っていましたか」とか、そういうことを全部聞かれています。みんな同じように聞いていますね。それが全部文章になって残っています。

父の分も全部ありました。質問事項の中で例えば「戦争中、あなたはどんなことが心配の原因でしたか」「日本が勝ち目がないとはっきり思うようになったのはいつですか」「戦争中にアメリカ軍が落とした宣伝ビラのことを知っていますか」というようなことが入っていますね。

原爆のことも、「原子爆弾をどう思いましたか」と聞いています。今のように原爆が是か非かではなく、知っていたか知ってないかという聞き方であってあまり詳しくは聞いていませんね。みんな答えているのは「こんなものが落ちてくるんだから到底勝てるようなもんじゃない」という感じでしたね。だからアメリカの言う効果というのは、そういうところに充分あったと思うんですけどね。

で、この内容を読んでいるとですね、父は初めは「生きて帰れんかもしれん」と母に言って家を出ているんですが、相手が二世の若者であったというので途中から気が大きくなって、どっちが尋問者かわからないようなことを相手に聞いているんですね。

「あんた結婚しとるの」とか「建設する資材が手に入らんからあなた方の当局でできるだけ援助していただきたいんだが、僕の住所を書いといてあげましょう。お座りになったらどうですか」とか、向こうが「結婚するのにまだ暇がなくてね」「あなたお年いくつ?」「日本の二十四歳、向こうで大学三年生」……どっちが面接者かわからないくらいですが、全部きれいに訳してもらってこれはもう文書そのものが残っております。

こういうことで私が何を言いたいかというと、父が生き残りの医師として、生前は何も言いませんでしたけど、こうやって被爆治療にあたっていたんだなと。自分からは何も言わないし一回も言ったことはないんですけど、当然の義務として、一生懸命に被災者を、自分なりに個人の力ででも何かしていたんだなあということがわかったんです。

どこかへ書き記しておこうと思い、今度父が亡くなって二十五年目なので、記念誌を作って父のこういうことを全部残しておこうと思っているんですけど。(この記念誌は平成十九年十二月にでき上がった)

被爆による人的被害

私たちのところは六人家族で、父は廿日市にいましたし、五名は四・一キロ。それから何回か鷹野橋に来て二次被爆ということになりますが、特別に原爆症の兆候も何もありません。悪性腫瘍も今の時点では出ておりません。被爆のとき、千三百メートルの距離にいた叔母と看護婦さん四名も、帰って来てショックだったと思うんですけど、少し寝込んだりしていましたけれどその後原爆症があったということは聞いてないので、人的な被害は私の方は全くありません。

ただし、私の家内の父は当時県庁に勤めておりまして、当日爆心地に近い水主町周辺にいたということですが、全く消息がつかめません。可能な限りいろんなところを調べても痕跡もないし、恐らく瞬間的に蒸発した感じじゃないかと思っておりますが。

名前が酒井厚(当時四十二歳)といいます。どこかで何かの情報があれば教えてもらいたいなあと思っているんですが、恐らく瞬時に消えてしまったんじゃないかと思われます、場所から見ても。

建物の中にいたような人はああいうところでも助かっている人もいるし、あるいはどこかの救護所にいたとか、どこかに名前が出て来ないかと、わずかな手がかりでもないかと思っているのですけど。

当時満五、六歳でもあったので覚えていることのあらましがこのようなことです。その後に得た知識がかなり入っているとは思いますが、出来事のあらましは確かだと思います。これまでの証言集の中にも、たくさんの私の記憶と同じ描写がありましたので。

(平成十九年十月十六日 林雄三さんの仕事場で 聞き手 坂谷照美 谷川陽子 渡辺道代)