「扉」

「扉」それは、博士が十五歳の時に起きた事件である。

当時、丁稚として住み込みで働いていた博士は、就寝前の時間、雑魚寝部屋で自分なりに今日の振り返りをしながら、静かな時間を過ごしていた。

一日の終わりに、その日の仕事をひととおり思い返し、自分の行動を整理する。それが、ここでの博士の日課だった。

日課を終え、そろそろ寝ようかとしていると、博士の耳に突然、これまで聞いたことがないような大きな爆発音が聞こえてきた。

その衝撃は凄まじかった。音だけで身体が吹き飛ばされそうになるくらい強烈であった。

やがて、その衝撃音は何かがグネグネとうごめくような重くて鈍い音となり、あたり一面を覆いつくした。

災害が発生したのか。博士はそう思った。地震か?爆発事故か?それともまた戦争が始まったのか?重くて奇妙な音は、いつまでも止まる事はなかった。かなり大きな災害だと思った。

しかし、一緒にいた他の丁稚は、誰もその音に気が付かない。

様子が変だった。周りは、それぞれが思い思いに就寝前のいつもの静かな時間を過ごしている。

この奇妙な音は、「自分にしか聞こえていないのか?」と思った。

状況理解が追い付かなかったが、何かが起きている。

博士は自分だけに聞こえる奇妙な音に誘われるようにその方向に向かった。

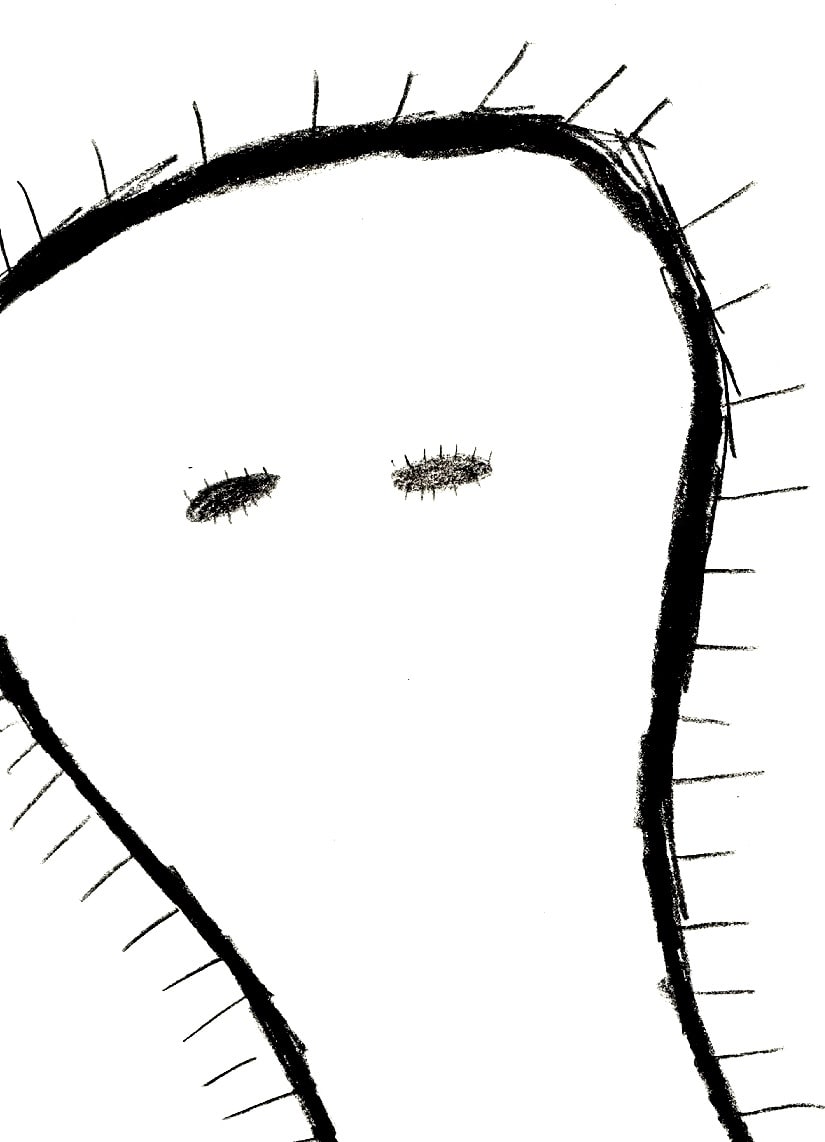

その場所では、液化した空間が荒海のようにうごめいていた。まるで、何かを産み出すために空間が苦しんでいるようだった。

しばらくすると、空間の動きは止まり、窓ガラスが割れる時のように、目の前の空間に「ひび」が入りはじめた。

そして、その「ひび」は、ピキーンという高い音を立てながら、空間を引き裂くように広がっていった。

博士は、あっけにとられ、その様子をしばらく眺めていた。

博士が見たそれは「時空の裂け目」である。

当然、この時の博士には、目の前で何が起きているのか分からない。

窓から外の光が室内に差し込むように、時空の裂け目から、別世界の光がこちらに差し込み始めた。

やがて、裂け目から「扉」が現れ、時空の裂け目を飲み込む形でふさいでしまった。

後から分かったのだが、それは博士の弟である「健一」が亡くなった時刻であった。

母は不思議な人であった。

育った環境がそうさせたのか、母の生まれ持った性格がそうなのかは分からないが、母はどんな相手であってもその人を善人と捉え、相手を信じた。

他人を信じやすい母は、よく人に騙されていた。

それでも、母は、あの人は本当は良い人だ。決して悪い人ではない。他人から、どんな目にあわされても、いつもそう言っていた。

人間には、陰と陽の両面があるが、母は陽の側面こそが人の本当の姿だと信じていた。

その人に陰の側面があったとしても、それはその人の本当の姿ではない。その人にはそうならざるを得ない何か事情があっただけだ。

目の前の姿は、必ずしも相手の本当の姿とは限らない。この考え方は強く子供達に引き継がれた。

母と弟の繋がりは特に強かった。ふたりの繋がりは「特別なもの」であると、博士ははっきりと分かっていた。

この世に運命があるとすれば、ふたりの繋がりはまさに運命だったのだと思う。

母が弟を身籠った直後、父は亡くなっており(博士に父の記憶はない)、母はひとりで二人の子供を抱えていた。

大きな戦争があり、父や近しい親族や知り合いを失った後であったため、母には頼れる人はいなかった。

しかし、どんなに苦しい状況であっても、母は自分達の生活は何とかなると心から信じていた。(実際には、日を追うごとに家族の生活は、貧しく厳しい環境になっていった。)

母が亡くなった時、博士は弟と二人になった。

博士が十二歳、弟が十歳の時である。

弟の名前は健一という。

弟は、十三歳で亡くなった。自死であった。

弟は極端に内向的な少年で、終生、母と博士にしか心を開くことはなかった。

弟は、母の愛情を(ある種一身に)受け、貧しさにとらわれることなく、自分の関心がある世界の中で生きていた。

何かに集中すると、文字どおり周りが全く見えなくなる質で、こちらから声を掛けても聞こえない。

弟の視線は、我々には見えない弟の内側の世界に常時ロックされていた。

しかし、視線が外側の世界に合った場合は、人一倍思いやりがあり、純粋で、自分の事も他者(母と兄に限る)に向けて詳細に語れる一面もあった。

両親がいなくなった博士にとっては、この内向的な弟だけが家族であった。

母が亡くなった時、十歳であった弟にとって、溺愛してくれていた母親がいなくなったショックは計り知れないものがあった。

本来なら、誰かがそばにいて弟を支えなければいけない状況だ。

しかし、母が亡くなってから、兄弟は一緒にいる事はできなくなった。

二人そろって生活できる場所を随分探したが、そんなに都合よく物事は進まなかった。博士と弟はそれぞれ別々の場所で住み込みで働く事になった。

これからは、弟とは、簡単には会えなくなるだろう。

二人は、それぞれの場所で、自立して行かなければならない。

弟は、はたして、ひとり、新天地で上手くやっていけるだろうか。

弟と離れる前に、新しい生活に向けて伝えるべき事はしっかりと伝えはしたが、どこまで弟に理解できたであろうか。

新天地へ旅立つ弟の姿を見て、博士は弟の行く末が心配だった。

兄と離れてから、健一はいよいよ自分の内面に籠るようになった。

健一は、その内面において、誰も越えられないような高い壁を自分の周囲に築いていった。

母は、健一が自分の世界に集中する姿を、純粋で美しい姿であると感じ、とても大切にしていた。

しかし、健一の奉公先の人達から見ると、その姿は奇異に映った。

健一なりに集団生活を頑張らなければならないとは思っていたのだろうが、どうしても健一は、集団生活をするための現実的な行動や、周囲との良好な関係構築に、意識を集中することができなかった。

周囲の人間は健一の扱いに、さぞかし手を焼いていただろう。

周囲への気遣いや心配りがうまく出来ないからといって、健一が何も考えていない訳ではない。むしろ、健一は内面に向かって深く思考しすぎるくらいである。

健一には、自分の関心があるものについて、驚くほどの記憶力や洞察力、分析力、情報処理能力があった。

しかし、残念ながらそれらの資質は健一の内面にとどまり、集団生活をする中で周囲に向けて現実的に活かされる事はなかった。

健一はいろんなことを言語化しなかった。必要最小限の言葉しか発さないし、声も小さい。言葉づかいに奇妙さもあった。

周りからすると、健一が何を考えているのか、さっぱり分からなかった。

健一の考え方や行動は、いちいち他人と違う。その独特の「個性」が周りには理解できない。

健一が世話になっていた場所には、そこでの決まり事があり、常識があり、序列があり、普通がある。そして、皆でそれらを共有し、意識し、守りながら生活をしている。

集団生活とは献身である。それぞれがある種の自己犠牲を払う事で所属する集合体の理の均衡と継続を保っている。

集団生活をするうえで、なかなかルールになじめない健一に対して、どうしても指導をしなければならない場面があったが、健一に指導していると、突然、癇癪を起し、取り乱すこともあったため(母や兄の前で癇癪を起すことは一度もなかった)、指導もままならなかった。

ある時点で、どんなに手を差し伸べても周囲に溶け込めない健一の存在に対する周りの人間の違和感は臨界点を超え、その如何ともしがたい歯痒さは集団の中で伝搬していった。

やがて、奉公先での健一に対する「それ」が始まった。

健一に対する「それ」は表向き“たまたま”始まった。「それ」は、“たまたま”始まり、“たまたま”続いた。

やがて、健一に対する「それ」は悪意を持った露骨なものとなり、丁稚達だけでなく、上役やその他の者達へも広がっていった。

健一は、執拗に繰り返される「それ」に対し、我慢が限界を超えた場合、取り乱してしまう事もあったが、健一は健一なりにずっと彼らの良い面を見ようとしていた。健一にとって、彼らの良い面こそが彼らの本当の姿である。

しかし、ここで求められるのは、何をされても相手を良い人だと捉える資質ではなく、具体的かつ現実的な周囲に対する気が利いた役立つ行動である。

彼らと健一の溝は深まる一方であった。

そして、健一に対する「それ」は、日を追うごとにエスカレートしていった。

一度できた空気の流れを変えるのは難しい。

「それ」は、彼らにもどうにもならないほど、毒気を持って累進的に加速していった。

博士は彼らを許していない。

ここでは具体的には割愛するが、彼らが最終的に健一に行っていた行為は、目を覆いたくなるほど恐ろしく卑劣なものであった。

母を失い、兄と離れ、共同生活に適合できず、彼らからの「心身に対する一線を超えた暴力行為」を受け続けたことにより、健一の心身は壊れてしまった。

健一は相当に我慢強かったと思う。健一は最後まで相手の良い面を見ようとした。それは母から学んだ、もしくは母から引き継いだ(博士から見て)健一の良い資質だった。

今際の時、彼らの事や自分の置かれた状況の良い面を見ようとする健一の(ある種偏った)資質は反転した。

健一が抱えていた内宇宙は闇に向かって爆発的に広がり、地獄の底でうごめく「何者か」を飲み込んだ。

そして、健一が最後に見たのは、消えゆく自分の存在の中にいる何かと、地獄の最深部でうごめいていた得体の知れない「何者か」が不可分融合し、実体を持つ様(さま)であった。