「わたしたち」

松本先生と中村君の関係は、特殊である。

二人の年齢はひと回り以上離れているが、日が経つにつれ、ゆるやかに先生と生徒と言う関係が変容してきている。

出会った場所がたまたま学校で、最初の関係が先生と生徒だったというだけである。

二人は定期的に会い、それぞれおススメの本を紹介しあう。簡単な本の感想を話す。本屋や図書館で面白い本に出会うとお互いの顔が浮かぶ。

それだけであるが、そのような関係を続けていると、おススメの本を通じて、おのおのが持っている固有の個を少しずつ共有し、お互いの個がめいめいの中に浸透して行く手応えがあった。

いつの日だったか、松本先生から「先生という呼び方はやめよう。そもそも私は先生じゃなくて司書だし。」と言われてから、中村君は彼女の事を「松本さん」と呼ぶようになった。そして、中村君としては珍しく“松本さん”とは随分と慣れた接し方ができるようになってきた。

松本さんはひとりで過ごす時間が好きだ。小さい頃から孤独な子供だった。ひとりでいるのが楽だ。親や兄弟との関係も薄い。

親からは愛情は注いでもらったし、感謝している。しかし、必ずしも血が繋がっている相手だからと言って個が繋がる訳ではない。誰が悪いという訳でもなく、生まれ持った性質により、親兄弟であれ、水と油のように混じり合わない場合がある。

そんな事もあってか、松本さんはあまり家族や他人に興味が持てない。友達も少ない。あまり他人とは深く関わらないようにしている。自分にも興味がないのかもしれない。

本を読んでいる時間が好きだ。本を読んでいると、ひとりの世界に入れるのがいい。もっと言うなら、ひとりですら無くなれる所がいい。

松本さんの場合、本を読んでいると自分の存在が消える時がある。本の世界に深く入ると、自分を形取っている輪郭線が消え、本の世界に自分が溶けていく感じがする。

中村君は随分変わった子であるが、松本さんもそう変わらない。松本さん自身は、表面上、適当に世間と合わせているだけだ。周りからは少し変わった人と思われているかもしれないが、実際には相当変わった人間だと自覚している。

それにしても、他人と比較して、「変わっている」とか「普通」とか、人の個性を型へはめる事に何の意味があるのか。本来はひとりひとりが自分の主観では普通なのであり、それだけの事である様な気がする。

松本さんは、中村君とも当然個性の違いを感じている。中村君の普通は自分の普通とは違う。自分は自分で、中村君は中村君だ。ところが、中村君とやり取りをしていると、不思議とそれぞれの違いも含めすんなりと自分の中に入ってくる。

違いを違いのまま受け止める。違いをそのまま変容させずにお互いの中に飲み込む。それぞれがそれぞれのままで「わたしたち」というひとつの存在となる。

中村君との付き合いの中で得たその感覚は、日を追うごとに、ぼんやりとしたものから、ハッキリとした形となり、松本さんの中でその在りようを変えるほどのものとなっていった。

中村君にとって、その本は特別だ。

読む前から、過去に何度も読み込んだ記憶があった。時間軸のズレなのか、予知夢で過去に出会っていたのか。はたまた、この本がある今が、夢の中なのか分からない。

今、目の前の自分が現実と感じている世界が、実際には誰かの夢の中の世界かもしれないという予感は、ずっと中村君の中にある。自分の存在は、誰かが目を覚ますと消えてしまうのではないか。

中村君は他人とは共有しにくい「ズレ」をずっと感じている。自分がこの世の摂理から外れているような感覚だ。それは、世界に対する違和感であり、自分自身に対する違和感でもある。

この本をみて、中村君がまず惹かれるのは、そこに書かれている文章の美しさだ。

その文章は、文字の並び方がとてもきれいで、ひとつひとつの言葉が厳しく選び抜かれていると感じた。同じ言葉であっても、言葉の配置によって文章の表情は変わる。この本に書かれている文章は、言葉があるべき位置に注意深く配置されている。その文字配列の美しさは、磨き上げられた技術で精巧に作られた芸術作品のようだった。極限まで単純化された数式のようでもあった。

そして、この本の作者は、この世界の秘密を知っているように感じた。誰も知らない事実。誰も気が付いていない真実がこの作者には見えているようだった。

中村君が感じている「違和感」についても、もしかしたらこの作者は把握しているのかもしれない。そう感じた。

松本さんは、まじまじとその本を眺めた。

確かに珍しい。手作りの本だ。とても手が込んでいる。決して新しいものではなかったが、大事に保存されていたのだろう。とても綺麗な状態だった。

「“季刊誌なかむら”みたいだね。」と言おうとしてやめた。この本の完成度は、中村君がスクラップ・ブックで目指している地点の遠い先まで行っている。

「ねこのじかんについて」は、どんな本とも違う。作者から本に向けられた熱量が尋常ではない。これまで松本さんは多くの本に触れてきたが、こんな本は初めてだ。

読みだすとブラックホールのように本の世界に吸い込まれてしまう。強力な引力だ。そこには、これまで見たことのない感触の光景が広がっていて、抜け出せなくなるような魔力があった。

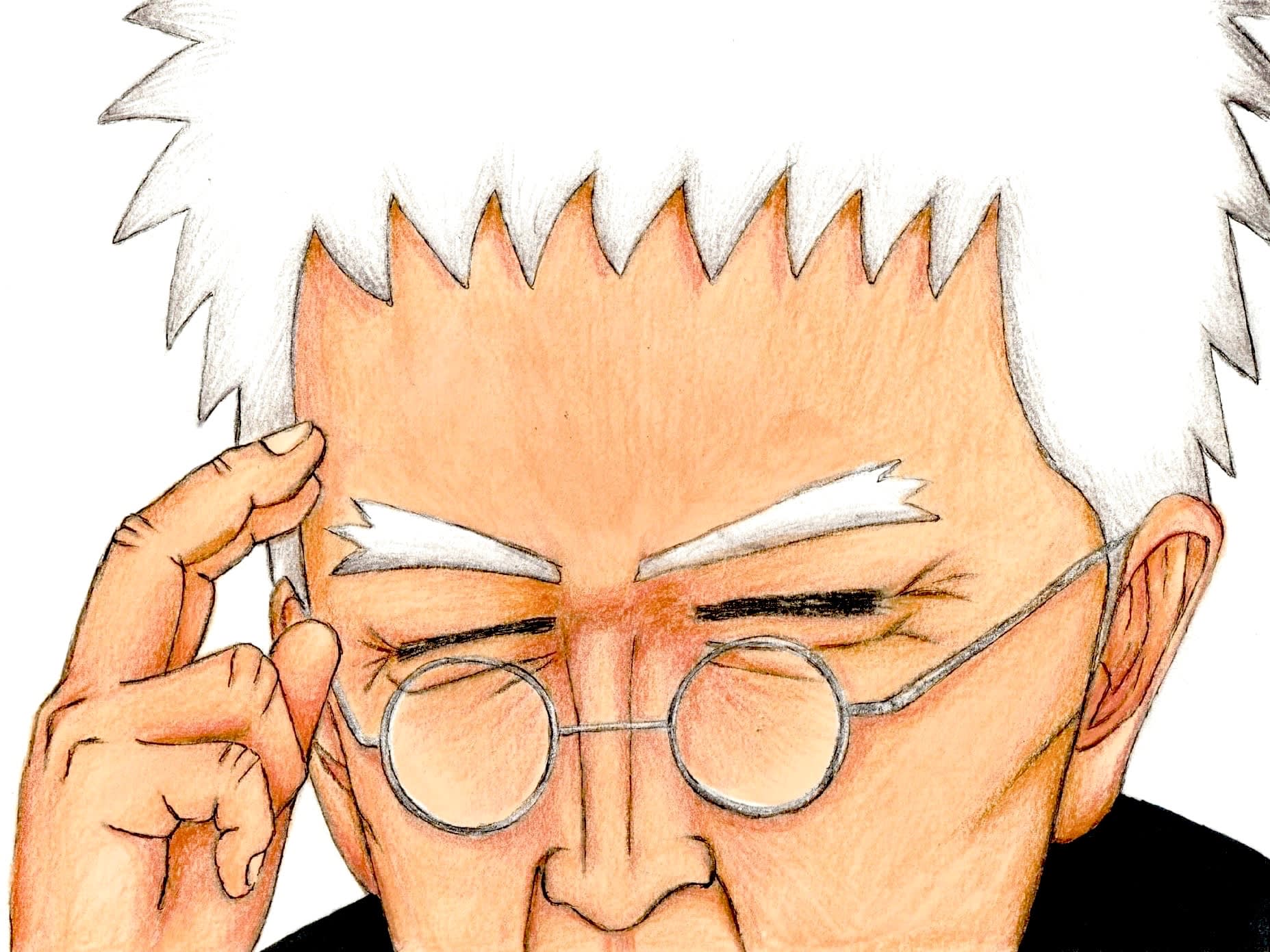

博士は、先生から奇妙な話を聞いた。

「ねこのじかんについて」が、あの図書館にあるというのだ。

本の存在が、複数の人間に認知されてしまった。何が起きているのか先生にも分からない。先が見えない。

先生にも分からない状況になっている事に博士は驚いたが、先生は淡々としていた。

先生は何があっても動じる事はない。例え世界がひっくり返っても、先生としてはどうでもいい事なのだろう。

先生から「ねこのじかんについて」を読んでいる少年の話を聞いた。その少年は、この世に存在していない人間なのだという。

その少年には、周囲との継続した過去が発生しているため、どの時点でこの世界に紛れ込んだのかも分からない。

「どれだけおかしな存在か、会えばあんたも分かる。」と先生に言われた。先生にそう言われた時、博士の頭に不思議な声がフラッシュバックした。それは記憶にはない過去の経験のような奇妙な感覚であった。

「あなたは、今後、この本を通じて、ひとりの少年と出会うことになります。」

「その出会いを、見逃さないでください。」

不思議な声が博士の体内に無音のままで響いた。それは、これから博士の身に起こる未来への予知であった。

思索を巡らせていた時、博士のもとに一通の電子メールが届いた。

通常、博士のもとにメールが届くことはない。

ねこのじかん研究所は、ねこのまちという特殊空間にある閉ざされた場所だ。この町の特殊性については後ほど詳しく語られることになるので、ここでは割愛するが、外部の人間が通常この場所に立ち入ることは出来ない。

博士が必要に応じて研究所の扉を開ける。それ以外に外部と研究所が繋がる方法はない。博士の管理外からメールが届くなどあり得ない。ところが、博士のもとに電子メールが届いた。

『突然のメール失礼いたします。私はBC図書館で落とし物係をしている中村と申します。今回は本館で見つかった本「ねこのじかんについて」の件で山田様にご連絡を差し上げました』