■この日、番組の会議後、午後が空いた。さてどうする?

まだ見つからない難関本、特に、海外ミステリーの

ピーター・ガドル『長い雨』早川ミステリアスプレス文庫

~などがありそうな、郊外の「ブックオフ大型店」を探るか、

それとも、一般の古本屋さんを探すか。

でも、遠出は面倒やなー。

と思いつつ、近辺でネット検索していたら、

錦糸町に「ブックオフ ロッテシティ錦糸町店」と、

「ブックパイレーツ」という古書店が!

「ブックパイレーツ」さんは、僕が探しているような文庫本も

しっかり置いている模様。

美術系とか哲学系、社会派系などの専門系古書店さんは

表に100均台があっても、店内に入ると敷居が高く(笑)、

かといって、ざっと見て何も買わずに出るのも申し訳なく、

「北上さんの解説本は無い……さて、どうしよう?」

と、お邪魔した記念に買う本を探すのに苦しむことがありまして(笑)。

そんな中、「ブックパイレーツ」さんは、結構、新古書の文庫も置きつつ、

古い単行本類などもある様子。

錦糸町で降りて「ブックオフ」を見てから、ちょっと歩いて覗くには

うってつけやん!

■ということで、行ってみたこのお店が大当たりだったんです!

入ると、結構奥行きがあり、

(名古屋の「千代の介書店」さんほどではないですが 笑)

左手の壁がズラッと文庫棚。

あいにく、僕が好きな70~90年代の文庫はほとんど無かったのですが、

ここで、偶然、

「阿佐田哲也がある」

と目に留まりました。

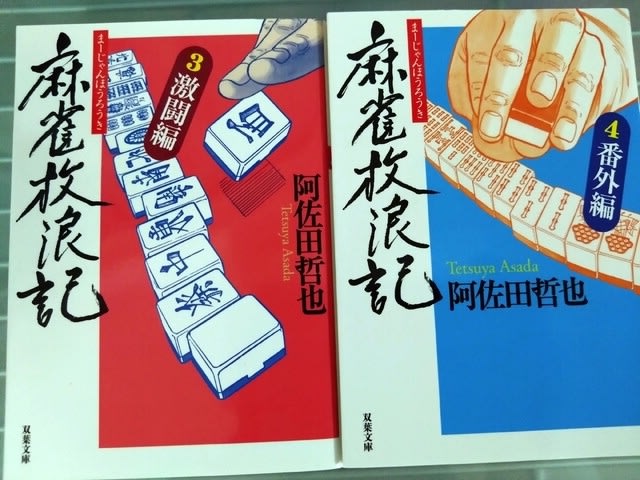

双葉文庫の『麻雀放浪記』全4巻です。

このシリーズは、角川文庫版を持っているんですが、

他にも、文春文庫などから出ていて、超人気作品ですよね。

双葉文庫版の1、2巻で北上さんが解説を書いているのは

「北上次郎文庫解説リスト」に載っているので知っていて、

もちろん買ってありました。

で、その時、ふと思ったんです。

「全4巻なのに、なんで解説が1、2巻だけなの?」

普通、シリーズものに解説を付けるなら1巻か最終巻。

1,2巻に付けるなら、

「3、4巻も解説を付けるんじゃないの?」

と思ったわけです。

双葉文庫は、あまり解説を付けない傾向(※個人の見解 笑)ですが

さすがに1、2巻に解説を付けるなら全巻に付くのが自然。

そこで、3巻を手に取ってみたら……

「解説 北上次郎!!!」

おお! やっぱり!

しかも、その最後に

「北上次郎氏の解説は第4巻も続きます」

と丁寧に書いてある!

慌てて4巻もめくってみたら

「解説 北上次郎!!!!」

リストに無い、北上さん解説文庫、発見の瞬間であります!

しかも、一気に2冊!!

嬉しかったぁ。

★ちなみに、この「ブックパイレーツ」さんは、北上さんの解説作品捜索と

ご縁が深いのか、後に2回もお世話になることになります。

■北上さんの解説を読むと、もう、阿佐田哲也作品、『麻雀放浪記』への愛が

あふれている。

『麻雀放浪記』は4巻が番外編なので、実質、3巻が最終巻なんですが、

「絶妙なのは、最終編たる『激闘編』だろう。

これはなんと、怒りと苦渋の書だ」

その白眉として、坊や哲が、ラッシュアワーの電車で、OLに足を踏まれたのを

機に、サラリーマンらと喧嘩になるシーンを挙げています。

男たちにメチャクチャにされながらも、

なぜ、坊や哲は、怒りをこらえきれなかったのか。

実はその少し前、哲は旧制中学の同級生とばったり会い、麻雀で大勝ちした後、

その同級生にこう言われる。

「せめて定職につけよ。

そばに寄ると臭くて。まるで犬か豚のようだぜ」

それを読んだ北上さんは……

「ようするに、組織に属さず、みんな一匹狼で、くたばるまで闘った時代は

終わったのである。

その苦渋が、電車の中で爆発するのだ。

『激闘編』は、そういう怒りと苦渋の書である」

なるほど!

僕は、この坊や哲の怒りとコンプレックスに強く共感してしまいました。

そして、北上さんの言う「怒りと苦渋」が蘇ってきたんです…

■僕は、放送作家という仕事で、いわば個人営業。

一応「てれすこ・ライターズ」という放送作家集団の会社に所属していますが、

基本、個人で仕事を取り、個人でこなしています。

一匹狼、というほど強くはありませんが(笑)。

だから、同窓会などで、昔の仲間と会ったりすると、

引け目を感じることがありました。

特に、大学を出てすぐの頃。

僕は、在学中に、日本放送作家協会の「フリーライター教室」に通い、

物書きになる勉強をしていました。

その際、講師をしていらしたシナリオライターの西条道彦先生に

「テレビの台本書き、やってみないか?」

と紹介されたのがこの世界に入ったきっかけです。

番組は、朝のワイドショー『ルックルックこんにちは』。

岸部シローさんがMCをやっていた番組ですね。

「突撃!隣の晩ごはん」という人気コーナーでご存知の方も多いかも。

1988~9年頃だったでしょうか。

当時、日本テレビで『午後は○○(まるまる)おもいっきりテレビ』

という番組が始まった時期。

正午からの午後を丸々生放送にする、という大きなチャレンジ。

そんな大型生番組のスタートに伴って、生放送の台本やVTR構成に慣れた、

手練れの構成作家さんがそちらに駆り出されたようで、

朝の生ワイドショー『ルックルックこんにちは』の作家陣が手薄になり

それで僕が、お手伝いとして入る余地ができた、ということだったのではないか。

僕なりの推察です(事情は分かりません)。

■当時、僕は、早稲田大学に通いながら、『ルック』の仕事をしていました。

小説を書く才能が無いことは、痛感していたものの、

本とか雑誌、物書きの周辺には携わりたい。

出版社や新聞社など、メディア関連に就職したいなぁ、という願望はありました。

まあ、日テレで仕事を続けていれば、あわよくば採用の声がかかるんじゃないか

なんて淡い期待も抱いていましたが、

甘かったです(笑)

日本テレビはしっかりした企業ですから、そういう採用の仕方はしません。

いや、僕の才能が無かっただけか(笑)

大学3年の秋頃から、なんとなく就職を考え出して、動き始めたものの、

正直、完全に出遅れていました。

みんながメディア向けのセミナーに通って、

「就職試験に出るメディア用語」とか「時事ニュース」の講座に通って

テキストも読み込んでいるようでしたが、僕は、全くチンプンカンプン。

「自民党の党三役の役職と役割とは?」

なんて初歩的な問題すら、全くわからず。赤面です。

そのくせ、「ぴあ」とか「講談社」などの面接を受けたり。

面接では「東大」など一流国立大組が最優先で僕らは後回し。

就職面接のヒエラルキーを見せつけられました。

一方で、TVというメディアの片隅に関わっている感じは楽しくて、

本気で面接には臨まず、気づいたら就職のシーズンは過ぎていました。

■今思うと、親は、よく何も言わずに見守ってくれたな、と思います。

高い学費を払って、早稲田大学まで通わせた挙句、就職せず。

実質プータローですから。

卒業後の当時、僕の仕事と言えば、『ルックルック』一本だけ。

木曜日の担当だったので、水曜午後に、当時は麹町にあった日テレの

スタッフルームに行き、ラテ欄(テレビ欄のその日の番組内容ですね)の案を書いて、

その後、ディレクターさんが取材から帰ってきた後、VTRの構成を

一緒に考えて、スタジオの簡単な台本の叩きを書いて先輩作家さんに託して。

生放送でオシマイ。

あ、そうそう、人手が足りないのとディレクターの見習いとして

フロアアシスタントもやらされました(笑)

ほぼ毎週やっていたので、インカムを付けて、自分用の

「1分前」「30秒前」「15秒前」などのカンペも持っておりました(笑)

カメラさんに

「そのコップ、はけろ!」

と言われて、よくわからずに

「はけろ?」

と聞き返してどやされるという、絵に描いたようなポンコツ体験もしました(笑)

はける、というのは、片付ける、という業界用語ですね。

水はけがいい、と言いますが、水がたまらず、消える、ということから

人や物がスタジオなどから消えたり、どかすことをこう言うらしいです。

まあ、そんな状況なので、

大学を卒業した頃は、一週間で出勤日は一日だけ。

水曜に行って泊まって木曜に帰ってくる以外は、何もすることが無い。

あとはたまに、先輩作家やディレクターさんから「ネタ出し」のためのリサーチを振られることくらい。

マジ、暇。

でもお金が無いので、出かけたくても出かけようがない。

だから、高校や大学の仲間と会う時は、辛かったなぁ。

なるべく目立たないようにしていました。

皆がスーツを着て「○○の研修が凄かった」

「○○課に配属された」

「営業は地獄だわ」

なんて言いつつ、キラキラしているのを羨ましく思ったりしたものです。

何してるの、と聞かれると、

「テレビの仕事やってる」

といって、一見華やかそうな振りをして誤魔化してました。

貰ってるギャラは、悲しいほど貧相でしたけど、それは言わず(笑)

そんな中、一番つらかったのは、自宅でのある体験です。

ある日、何もすることが無く、家の2階の自室にいたら、

母親の友達軍団が来て、1階の居間でカラオケが始まった。

これが、盛り上がって一向に終わりそうもない。

そんな中、わたくし、小を催してしまったんですな。

悲しいかな、我が家のトイレは、母たちが歌いまくっている居間を通らないと

行けない構造。

近所の人は、皆、顔見知りだし、僕が大学を卒業したことも知っている。

なのに、平日、何もせずに家にいたら、

「え、早稲田出て、何してんの?」

となる。

それは避けたい。

が、膀胱はひっ迫してくる。

「はよ、帰ってくれ…」

祈る思いでしたが、階下は盛り上がるばかり。

ついに観念して、下へ行きました。

平日の昼下がりです。

僕が居間に現れた時のおばちゃんたちの顔は

一生忘れられないですね。

「あら、あっちゃん…」(敦司、なので、そう呼ばれてました)

と言ったきり、みんな、どう声をかけたものか、困った挙句の沈黙…

重かったなぁ。

母親は、適当に誤魔化したそうですが、

多分、しばらくの間、

「橋本家の穀つぶし」として、格好の噂話となったことは間違いありませぬ。

ま、今でも大した差はないか(笑)

■……と長い話になりましたが、

坊や哲のシーンと、北上さんの解説を読んだ時、

そんなほろ苦い体験が一瞬で蘇りました。

だから、坊や哲やドサ健の感じた悔しさを、他人事とは思えないんです。

リストに無い北上さんの解説文庫を2冊見つけた喜びの直後、

まさか、30年前の苦い記憶と悔しさを追体験することになるとは…

こうして、読者の心を揺さぶるのが、小説の力なんですね。

そして、『麻雀放浪記』3巻には麻雀の熱い勝負シーンが幾つもある中、

北上さんが、この、哲の葛藤と悔しさのシーンを、

一冊の中の白眉として挙げる、読み方の深さ。

さすがです。

どのシーンより、心が揺れて、前へ読み進められませんでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます