先日のMac Pro2009のcpuを交換致しましたて、結論から言えば大失敗でしたw

立ち上がる事は立ち上がるのですが、数回に一度ですね

立ち上がっても、突然電源が落ちたり、非常に不安定です

殻割りしたcpuを見ても、見た目は大丈夫なんですが、CPU1個づつ検証して見ると・・・

1個は立ち上がるんですが、もう1個の方が駄目らしい

FUNが物凄い音で高速回転しだします

多分、考えられるのは、半田が溶けないので、長時間アイロンをかけてしまったのが原因かと・・・

それか、元から調子が悪いものなのか、どちらかという事でしょう

まぁ、殻割り失敗ですねw

結局、元のcpuに戻して使っていたんですが、なんだか悔しいので再挑戦して見ました

今回は、Xeon X5650で、前回よりもほんの少しだけパワーアップしてます

これもオクで激安で購入しました!

上位のcpuもありますが、正直な所そんなにお金を掛けたくないってのが本音です

これ位で十分でしょうw

それでは交換していきましょう!

殻割りは、もう面倒臭いので、今回は殻割りは無しでいきます!

正直、また失敗するのは嫌なので、違う方で挑戦します

YouTubeなどで、先人の知恵をお借りして頑張って見ます!

取り敢えずは、ヒートスプレッダの厚み分のヒートシンクの高さを調節するのに、ネジ部分のワッシャーと、

CPUサーマルパッド(uxcell CPUサーマルパッド 5個入り ブルー シリコーン 30mm x 30mm x 3mm)をAmazonで用意します

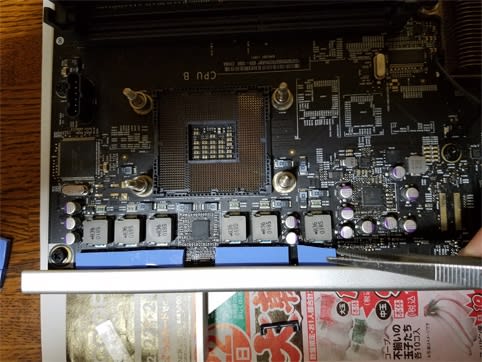

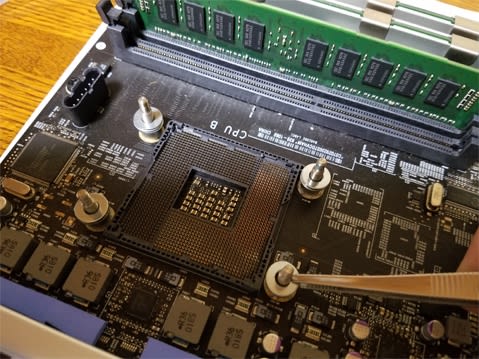

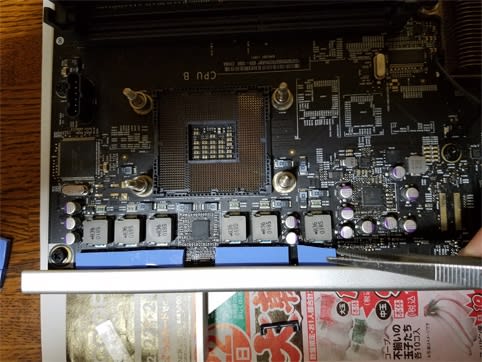

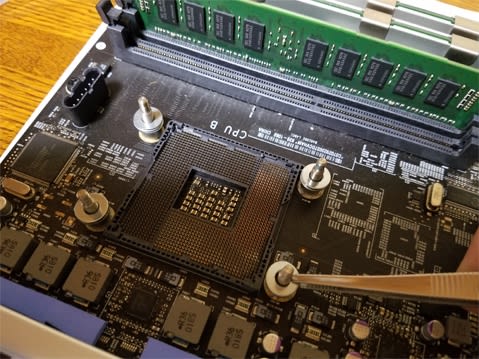

例のごとく、CPUを取り出します

いつもの六角レンチで外していきます

外したら、ヒートシンクを綺麗にして、電源プラグの爪を切ります

これは爪切りだと簡単に切れますw

後は、サーマルパッドをハサミ等で切り、VRMの上に載せていきます

ピンセットなどを使うと楽に置く事ができます

最後の仕上げにワッシャーを3枚づつ重ねていきます

後は、CPUを設置しグリスを塗り、ヒートシンクを元通りに載せます

この時、気を付けなければならないのは、電源プラグにピンがきちんと刺さっているかです

ヒートシンクの隙間からハサミなどを使って、きちんと押し込んでください

最初これを怠ったため、FUNが全開で回り始めて、慌ててやり直しましたw

無事にヒートシンクを載せたら、後はレンチで占めていきますが、丁度グッと締まる所あたりで回すのを止めておきます

よし!完成です!

では・・・・緊張の瞬間です!

スイッチオン!

おぉ!普通に立ち上がりました!

FUNも全開しませんな!

では、見て見ましょう!

きちんと認識致しました!

その後、数時間経過しても問題は起こらないので、成功ということにしましょう!

気になるcpuの温度は・・・

どうやら問題無いようですな

DHC Dieってのが赤い色で、気に入りませんが、まぁ大丈夫でしょうw

終わってからの感想は、正直なところ危険を犯して殻割りするよりも、こちらの方法のほうが簡単だと思いました

電源ピンの差込が甘くて、FUNが高速回転して、慌ててやり直した以外は、一発で成功しました!

最初からこちらの方法でやれば良かったですねw

立ち上がる事は立ち上がるのですが、数回に一度ですね

立ち上がっても、突然電源が落ちたり、非常に不安定です

殻割りしたcpuを見ても、見た目は大丈夫なんですが、CPU1個づつ検証して見ると・・・

1個は立ち上がるんですが、もう1個の方が駄目らしい

FUNが物凄い音で高速回転しだします

多分、考えられるのは、半田が溶けないので、長時間アイロンをかけてしまったのが原因かと・・・

それか、元から調子が悪いものなのか、どちらかという事でしょう

まぁ、殻割り失敗ですねw

結局、元のcpuに戻して使っていたんですが、なんだか悔しいので再挑戦して見ました

今回は、Xeon X5650で、前回よりもほんの少しだけパワーアップしてます

これもオクで激安で購入しました!

上位のcpuもありますが、正直な所そんなにお金を掛けたくないってのが本音です

これ位で十分でしょうw

それでは交換していきましょう!

殻割りは、もう面倒臭いので、今回は殻割りは無しでいきます!

正直、また失敗するのは嫌なので、違う方で挑戦します

YouTubeなどで、先人の知恵をお借りして頑張って見ます!

取り敢えずは、ヒートスプレッダの厚み分のヒートシンクの高さを調節するのに、ネジ部分のワッシャーと、

CPUサーマルパッド(uxcell CPUサーマルパッド 5個入り ブルー シリコーン 30mm x 30mm x 3mm)をAmazonで用意します

例のごとく、CPUを取り出します

いつもの六角レンチで外していきます

外したら、ヒートシンクを綺麗にして、電源プラグの爪を切ります

これは爪切りだと簡単に切れますw

後は、サーマルパッドをハサミ等で切り、VRMの上に載せていきます

ピンセットなどを使うと楽に置く事ができます

最後の仕上げにワッシャーを3枚づつ重ねていきます

後は、CPUを設置しグリスを塗り、ヒートシンクを元通りに載せます

この時、気を付けなければならないのは、電源プラグにピンがきちんと刺さっているかです

ヒートシンクの隙間からハサミなどを使って、きちんと押し込んでください

最初これを怠ったため、FUNが全開で回り始めて、慌ててやり直しましたw

無事にヒートシンクを載せたら、後はレンチで占めていきますが、丁度グッと締まる所あたりで回すのを止めておきます

よし!完成です!

では・・・・緊張の瞬間です!

スイッチオン!

おぉ!普通に立ち上がりました!

FUNも全開しませんな!

では、見て見ましょう!

きちんと認識致しました!

その後、数時間経過しても問題は起こらないので、成功ということにしましょう!

気になるcpuの温度は・・・

どうやら問題無いようですな

DHC Dieってのが赤い色で、気に入りませんが、まぁ大丈夫でしょうw

終わってからの感想は、正直なところ危険を犯して殻割りするよりも、こちらの方法のほうが簡単だと思いました

電源ピンの差込が甘くて、FUNが高速回転して、慌ててやり直した以外は、一発で成功しました!

最初からこちらの方法でやれば良かったですねw

お疲れ様ですw

やはりパーツの加工は難しいんですかね?

ケースとかの箇所は弄り放題ですけどCPUとかメモリに関係する部分は厳しいですね。

一応、cpu系はこれで完成です

後は、まだメモリスロットが空いているので、もう少し足せますw

最大の改造部分はグラフィックボードですかね

Mac対応は、お高いので却下です

無理矢理Mac非対応を載せ替え検討中ですw