「喜多町に○○屋って肥料屋があるんだ。そのすぐ北っかたのうちのところに、補助タンクが落ちた。補助タンクっつったって、3メーター、4メーターあるんだかんね。」

この大きな容器は米軍の爆撃機 B-29 の燃料タンクであります。どうしてこんなことになったのでしょう。

川越市立美術館*に特別展「杉浦非水の大切なもの 初公開・知られざる戦争疎開資料」*(会期:2023年7月8日ー9月3日)を観にきました。(*1)

(写真1枚目は正面玄関から階段へ、埼玉県川越市にて2023年8月23日撮影)

地下1階の展示室にその「大切なもの」があります。写真はここまで、上の写真1枚目にみえる記念撮影用の垂れ幕は、欲求不満解消用でしょうか。展示作品をちりばめて。

杉浦非水(1876-1965)といえば、代表作「東洋唯一の地下鐵道/上野淺草間開通」(東京地下鐵道株式會社)をしらせるポスター。この原画ときけば、行かざるべからず。

ところかわって川越市立博物館であります。美術館とおなじ敷地にたつ。ついでに寄ってみたと申してはまことに失礼にあたりますが、ついででした。

特別展示「資料でみる戦争と川越」第31回収蔵品展(会期:2023年7月15日ー8月27日)の標題にさそわれて、じっくり拝観しました。

展示番号109 1945年(昭和二十年) 館蔵

米軍が「サイパン島周辺を占領すると、北海道を除く日本全国がその爆撃(空襲)の対象範囲になりました。」

「川越市では大規模な空襲はありませんでしたが、市内寺尾にB-29が墜落しました。この破片はその一部だとされています。」(展示パネルより)

米軍が「サイパン島周辺を占領すると、北海道を除く日本全国がその爆撃(空襲)の対象範囲になりました。」

「川越市では大規模な空襲はありませんでしたが、市内寺尾にB-29が墜落しました。この破片はその一部だとされています。」(展示パネルより)

機体の金属「破片」ではないようです。機体内装もしくは搭乗員の飛行服の「断片」であるなら納得できます。

火災をおこす焼夷弾をばらまく B-29 は、こんなですから。(*2)

昭和十六年生れのかたに聴きとりをした榎本直樹さんのしごと(2020年)から引用した「B29の墜落」の話というのです。かりに昭和二十年のできごとだとすると、証言者は当時満三歳か四歳ということになります。どうも生れ年に錯誤があるようです。

展示番号7 (以下、一括して同番号)

陶器の盃です。「兵隊盃(へいたいさかづき)」とか「軍盃(ぐんぱい)」「戦盃(いくささかづき)」などとよんだそうです。船の錨に「除隊紀念」とありますから、海軍の兵隊さんが除隊のさいの記念品として受けたものでしょう。紀念は記念におなじ。

「近衞衞生部」に旭日旗と金の日章旗、おまけに鶴亀でたいへんめでたい。

桜花に鉄兜をあしらう金盃は「満鉄守備記念」。「丸山」は人名のようです。

以下に「出征幟(のぼり)」や戦死通知、証明書など、個人名が特定できる資料はなるべく避けて紹介します。

「満州駐箚/紀念/歩六〇」盃の見こみ中央は機関銃でしょうか。

「支那事変記念」2種。1937年(昭和十二年)7月7日の盧溝橋事件に端を発する大日本帝国と中華民国とのあいだの武力衝突「支那事変」は、やがて1941年(昭和十六年)12月「大東亜戦争」に展開する。日中戦争に日米戦争そのほかが加わるのである。

右は「朝鮮/歩七六/機関銃隊/伊藤」とあります。

「支那事変記念」の盃は、川越市が配ったものですか。解説文に「志那事変」とあるのは単なる変換の誤りとおもわれます。シナで打つと志那がでる。ワードプロセッサで支那の字は完全に抹殺されている。(*3)

展示番号20「戰陣訓」1941年(昭和十六年) 館蔵

戦場での心がまえ、行動規範をしるした文章。こいつのせいで無駄にイノチを落した将兵が多かった。

展示番号95「軍隊手牒」

「手帳」とも書いた。展示品は星印のついた陸軍のもの。手帳というが、身分証明書に軍歴書を兼ねた文書であります。

展示番号104、105「奉公袋」 107、108「慰問袋」

「奉公」の意味も説かれて懇切であります。

不特定の兵士に送ることもありました。

展示番号112「軍服 夏用」 1944年(昭和十九年) 館蔵

「上衣左胸の裏に「小号 昭和拾九年度 本廠検定」とあります。ボタンは木製であり、金属類の不足が軍服にも及んでいることがわかります。」(展示パネルより)

展示番号111「軍帽」 昭和時代 館蔵

「上から鉄兜を被ることができるように、目庇[まびさし]が短く作られています。」

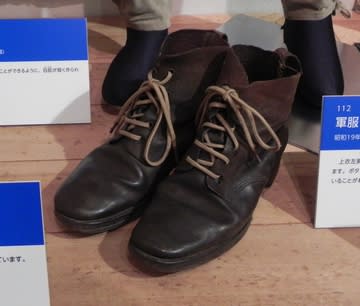

展示番号110「軍靴 [ぐんか]」 大正~昭和前期 館蔵

「牛革製の編上靴です。靴裏には、鉄鋲が打たれています。」

展示番号114「上衣 [じょうい]・モンペ」(写真の中央右) 昭和時代 館蔵

「モンペは女性の非常時の服装として奨励され、丈の短い上衣と組み合わせたり、着物の上からはいたりして着用されました。」

展示番号119「単衣 [ひとえ] (平袖紺木綿地絣)」(写真の左) 昭和時代 館蔵

展示番号115「防空頭巾」

展示番号113「日和下駄」 1939年(昭和十四年) 館蔵

「ひよりげた」とはこういうものであったか。解説文の「地面に設置する」は「地面に接する」「接地する」といいたかったのでしょうね。

展示番号71「国民服」 1944年(昭和十九年) 館蔵

「国民服は、昭和15年の国民服令によって、男性の標準服として普及しました。軍服や礼服としても代用できるものでした。また、戦中の中学校(現在の高等学校相当の学校)の制服としても利用されていました。

「本資料は「製作年月19年7月」と記されたもので、川越商業(工業)高等学校(現在の市立川越高等学校)の制服として使われていました。」(解説パネルより)

「本資料は「製作年月19年7月」と記されたもので、川越商業(工業)高等学校(現在の市立川越高等学校)の制服として使われていました。」(解説パネルより)

現在の高等学校は「中等教育」に区分されます。「高等教育」は大学以上。

展示番号72「紙製兜」 昭和十年代 館蔵

展示番号72「紙製兜」 昭和十年代 館蔵

「金属の不足を補うため、厚手の紙を重ねて作った紙製の兜です。」

あらま、紙だったのね。はりぼて。

展示番号37「ササキ式防空電燈カバー」 1937年(昭和十二年) 館蔵

「空襲警報などの発令時に、外へ明かりが漏れて、爆撃機に位置が知れないようにと、このような電灯カバーが使用されました。」

「空襲警報などの発令時に、外へ明かりが漏れて、爆撃機に位置が知れないようにと、このような電灯カバーが使用されました。」

展示番号56「松根油製造用乾留釜〔写真〕」 昭和十年代 館蔵

松根油(しょうこんゆ)をつくるための乾留(かんりゅう)釜。松の根からとる油。それで重油とガソリンを製造しようという根端モトイ魂胆です。

展示番号55「米英を倒す力だ松根油!」

本文をよんでみよう。

「油斷大敵と申しませう。

「油がつゞかぬと戰爭に勝てません、油のきれた飛行機や軍艦は、たゞのかざりものと同じことになります。油を斷やさずにおくることも、銃後の大切な役目です。」

「松の根ならどんな根でも結構です。

「一番良いのは伐採してから十年以上を經過したものですが、とれる根なら、この際は根こそぎ掘り出しませう。土地はいくらか荒れるでせうが、勝つためにはその辛棒も我慢しませう。

「森林組合で供出申込をとりまとめ農業會で一括買取ることになります。」

「森林組合で供出申込をとりまとめ農業會で一括買取ることになります。」

理屈は一貫しているが、正気の沙汰ではない。(*4)

「防空必携/我等の防空/第一部 基本訓練篇」

展示会場のそと、たてもの入口そばの入館料のいらない場所にも張りだし展示がありました。(*5)

「銃後」の説明が「戦時下で、直接戦闘に参加しない一般市民などのこと」とあります。展示の全体を通じて「戦争を知らない子供たち」への配慮にみちている。しかし、いまどきの子どもはむしろリアルタイムの映像を介して戦争の悲惨を感じているかもしれない。

「防空頭巾」 昭和十年代

母の愛であります。「防空」の語義が物件に適合しないけれども。

左の塗り壁が美術館、右の平屋が博物館であります。

(大井 剛)

(*1) 『杉浦非水の大切なもの 初公開・知られざる戦争疎開資料』折井貴恵、伊能あずさ(川越市立美術館)編、川越市立美術館、2023年。主催:川越市。

同館ウェブサイト「開催趣旨」をみると--

「日本におけるグラフィックデザインの草創期に第一線で活躍した図案家・杉浦非水(すぎうら ひすい/1876-1965)。

三越の看板デザイナーとしての仕事を皮切りに、ポスター、雑誌表紙、装丁など、時代やクライアントのニーズを敏感に察知しつつ多彩な展開を見せた非水のデザインは、印刷という新興メディアをとおして当時の社会に浸透し、現在もなお高い評価を得ています。

「非水の妻は、川越の有力な商家岩崎家出身の歌人・杉浦翠子(すぎうら すいこ/1885-1960)です。

実は、第二次世界大戦の戦況が一層深刻化した1944年(昭和19)、非水は岩崎家に自身の仕事である膨大なグラフィック作品群を疎開させていました。そしてその一部は今日まで岩崎家の人々によって人知れず守り伝えられてきました。

「本展では、新発見の「非水百花譜」原画をはじめ、ポスターや雑誌表紙といった非水図案の印刷物、図案集、若干の書簡類や写真類など、1000点以上に及ぶ非水の戦争疎開資料のなかから、厳選した約300点を初公開します。

モダンでスタイリッシュな非水図案の世界をどうぞお楽しみください。」

「日本におけるグラフィックデザインの草創期に第一線で活躍した図案家・杉浦非水(すぎうら ひすい/1876-1965)。

三越の看板デザイナーとしての仕事を皮切りに、ポスター、雑誌表紙、装丁など、時代やクライアントのニーズを敏感に察知しつつ多彩な展開を見せた非水のデザインは、印刷という新興メディアをとおして当時の社会に浸透し、現在もなお高い評価を得ています。

「非水の妻は、川越の有力な商家岩崎家出身の歌人・杉浦翠子(すぎうら すいこ/1885-1960)です。

実は、第二次世界大戦の戦況が一層深刻化した1944年(昭和19)、非水は岩崎家に自身の仕事である膨大なグラフィック作品群を疎開させていました。そしてその一部は今日まで岩崎家の人々によって人知れず守り伝えられてきました。

「本展では、新発見の「非水百花譜」原画をはじめ、ポスターや雑誌表紙といった非水図案の印刷物、図案集、若干の書簡類や写真類など、1000点以上に及ぶ非水の戦争疎開資料のなかから、厳選した約300点を初公開します。

モダンでスタイリッシュな非水図案の世界をどうぞお楽しみください。」

どうです、これが600円ですよ。電車賃を投じても、ぜひ見たくなりませんか。

観覧料は、一般600円(480円)、大学生・高校生300円(240円)、中学生以下 無料。括弧( )内は20名以上の団体料金。そのほか優待あり。

上記「開催趣旨」はおおむね図録所載の同館「ごあいさつ」にかさなる。「岩﨑家」の表記などを除いて。

2019年(平成三十一年)から実施した川越市立美術館による調査の結果、「非水の植物写生図100枚を版画化した大事業『非水百花譜』(大正9~11年(1920-22)刊)の原画71枚が新発見されたのをはじめ」「数多くの貴重な資料が確認された」のでした。(「ごあいさつ」)

参照文献:

『杉浦非水 時代をひらくデザイン』愛媛県美術館、毎日新聞社編、毎日新聞社、2021年。開催地:島根県立石見美術館、たばこと塩の博物館、三重県立美術館、福岡県立美術館。個人的には東京のたばこと塩の博物館に参観。

『軽井沢の杉浦非水・翠子合作展 特別展図録』軽井沢町歴史民俗資料館編著、軽井沢町教育委員会、2000年。

(軽井沢町歴史民俗資料館 ⇒ FM141「軽井沢の洋館◇旧近衛文麿別荘」2022年08月24日 ヘ)

(*2) 大型戦略爆撃機 B-29。ボーイング社が開発した Boeing B-29 Superfortress.

日本では「びーにじゅーく」とよんだ。本項の画像は本文・註とも米空軍による。

(*3) 参考:高島俊男(1937-2021)「「支那」はわるいことばだろうか」『本が好き、悪口言うのはもっと好き』大和書房、1995年。同、文藝春秋、1998年、文春文庫。

(*4) 戦後(第二次世界大戦後)、工場の壁にはられた標語を連想した。いわく

「油断一秒 怪我一生」

と。一瞬気をぬいただけで一生なおらぬケガにつながるぞ、細心注意。

これを漢文訓読すれば「油ノ断ツルコト一秒ナラバ 我ヲ怪[トガ]ムルコト一生ナレ」

すなわち、油が一秒でも切れたら、自分は一生その罪を負う、責任重大。

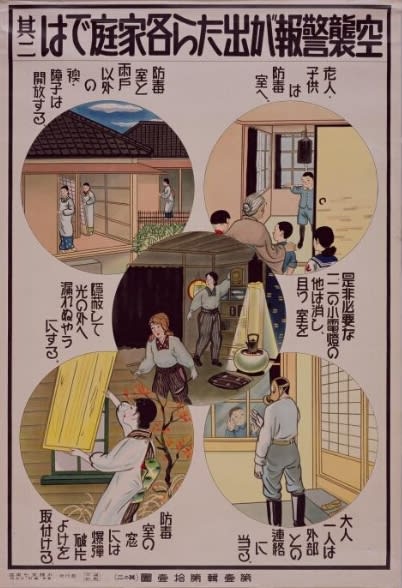

(*5) 参考:国立国会図書館デジタルコレクション* 簿冊「防空関係資料」「防空図解 第一輯」「一般防空」

「第十一図 空襲警報が出たら各家庭では 其の二」

(更新記録: 2023年8月23日起稿、11月9日公開、11月10日、2024年10月16日修訂)