○コントロールデッキとは何か?

TCGにおいて様々なデッキの種類がありますが、コントロールとはその名のとおり流れを支配(コントロール)してゲームの勝利を目指すデッキの総称です。

この流れをさらに派生させたのがパーミッションやロックと言ったものであり、これらは全てある種のコントロールの確立を目指すデッキになります。

内容にもよりますが、コントロールはコントロールを確立させるまでが勝負であり、基本的にはゆっくりとしたデッキになります。速攻を目指すウィニーのようなデッキと相反するのは当然といえば当然と言えるでしょう。

コントロールの流れは主に三つの段階に分けられます。

1.序盤を耐え抜く

2.コントロールを確立させる

3.フィニッシャーによりゲームを決める

特に1と2での流れが非常に大切で、言ってしまえば3にいくまでもなく2を達成できた時点でコントロールデッキはゲームに勝利できていると言っても過言ではありません。コントロールデッキにおけるフィニッシャーとはあくまでゲームを終了させるだけのものであり、直接的な勝利手段はコントロールの確立であると考えておいたほうがいいでしょう。

これが基本的なコントロールデッキでの考え方となります。

また、コントロールデッキを構成する要素も大体三つに分けることが出来ます。

1.ドローサポート

2.コントロールカード

3.少数のフィニッシャー

色にもよりますが、特に青絡みのコントロールはこの三つが全てであると言ってもいいでしょう。これらの基準に当てはまるカードを用いるのが一般的となります。

○コントロールデッキというものの考え方

これを踏まえたうえで、実際のデッキを見ながら考えてみるといいでしょう。

<サンプルデッキ 青黒コントロール>

・土地 26枚

4 島

4 沼

4 闇滑りの岸

4 水没した地下墓地

4 忍び寄るタール抗

4 地盤の際

1 新緑の地下墓地

1 霧深い雨林

・クリーチャー 3枚

3 墓所のタイタン

・スペル 21枚

4 コジレックの審問

4 定業

4 マナ漏出

4 見栄え損ない

3 黒の太陽の頂点

2 喉首狙い

・プレインズウォーカー 6枚

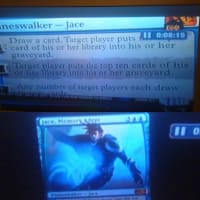

4 精神を刻む者、ジェイス

2 ジェイス・ベレレン

・アーティファクト 4枚

4 漸増爆弾

コントロールとは即ち相手の動きを妨害し、その動きを支配すること。カウンターによる直接的な妨害と優良なドローサポートが可能な青に、盤面の決定的なコントロールを目指すことが出来る白や、手札や墓地と言った間接的な支配を狙える黒を加えるのが昔からの伝統です。赤を追加することで火力によるコントロールを加えたり、緑を加えることで様々なオプションを取り入れることもありますが、やはりこの二つがコントロールデッキの基本中の基本でしょう。

またやはり色にもよりますが、基本的にコントロールデッキは土地の数が多くなる傾向があります。安定したマナ供給源がなければ、いかに優秀なコントロールカードであっても安定してプレイすることも出来ません。

先に言った三つの役割を考えてカードを分けると、大体このような感じになります。

1.ドローサポート

定業、ジェイス二種類

2.コントロールカード

各種クリーチャー除去、コジレックの審問、マナ漏出、タイタン、地盤の際、精神を刻む者ジェイス

3.フィニッシャー

タール抗、タイタン、ジェイス

特にジェイスが多岐に渡る役割を担っているのが分かります。

・ドローサポート

ドローを制するものはゲームを制する。

ドローサポートの考え方は様々ですが、まずは軽量であるものが好まれます。軽量であればその後にカウンターなどを構えやすくなるためですね。ここでは定業を選択していますが、追加として先読みのようなカードや、序盤に壁として展開しながら手札を整えられる海門の神官なども優秀です。

定業の良いところは、軽さもそうですが、何よりライブラリーを最大3枚まで掘り進めることが出来ること。ライブラリーを掘り進められるほど優良なスペルに出会える可能性が高まるため、ドローサポートはこれを基準として考えても良いほどです。

そして永続的に使えるドローサポートはコントロールにとって最高のパートナーです。そういう意味で二種類のジェイスはとても優秀なドローサポートであると言えるでしょう。ベレレンは単純に3枚ドローと考えてもいいですし、何より対戦相手のジェイスより先んじて出すことが出来るという利点があります。今の環境でコントロール同士の対決はジェイスをいかに通し生かすかが勝負を決めると言っても過言ではありません。そういう意味でも二種類のジェイスを投入することには十分な価値があります。

・コントロールカード

どこをコントロールするかでカードの選択は変わってきます。青黒であれば主に手札とクリーチャーをコントロールするのが一般的であるため、この二つのために多くのスロットが割かれます。

またコントロールも序盤に使うカード、中盤以降に使うカードとはっきり役割が分かれています。どちらかに傾きすぎてもデッキのバランスは著しく損なわれるので十分に注意しましょう。

尚このデッキにはカウンターカードが最低限のマナ漏出しか入っていませんが、これはデッキ的にクリーチャーデッキに対しては対処しやすく、土地を並べあうコントロールに対してはあまり有効ではないからです。

何を目指すかで使うべきカードは変わってきます。どのカードが何に対して強く弱いかをよく考えてから使いましょう。

・フィニッシャー

基本的に、コントロールデッキのフィニッシャーは最低限の数しか投入されません。理由は先にも述べたとおり、コントロールが確立した時点でほぼ勝利は確定しているから。フィニッシャーの数を増やすより、コントロールカードを増やしたほうが勝利に直結しやすいわけです。逆に、継続的に脅威を用意しなければいけないクリーチャーデッキはこれとは逆の考え方になります。

このデッキのフィニッシャーは同時に複数の役割を持っていることに注目しましょう。タール抗であればデッキを安定させるマナ基盤、タイタンはクリーチャーを押さえ込み、ジェイスはドローサポートでありながらクリーチャーをコントロールできます。

このように複数の意味を持たせるのはデッキを圧縮する意味でも役立ってきます。特にジェイスは全ての能力が全ての状況にマッチするため、本当の意味でのコントロールカードだとも言えます。

この辺りを踏まえて流れを考えてみましょう。

※序盤

マナが揃わず、強力なコントロールカードもプレイできない序盤はコントロールデッキにとってもっとも鬼門であると言ってもいい時間帯です。いかにここを切り抜けるかが未来を決定付けると言ってもおかしくはありません。

この時間帯を切り抜ける代表的な手段は、軽い壁や除去などを用いるのが一般的。

このデッキの場合、特に序盤を意識したデッキチューンを施されているのが分かります。マナ漏出、見栄え損ない、コジレックの審問は序盤にこそもっとも力を発揮するカードであり、また漸増爆弾も序盤にまとめてパーマネントを吹っ飛ばせるカードとして使うことも可能なので受け幅が広いカードと言えますね。

またある程度の脅威を用意しつつそれをカウンターカードなどでサポートするクロックパーミッションと呼ばれるデッキタイプの場合は、積極的に序盤からクリーチャーを展開するのも有効な手段となります。

MTGというゲームは、基本的に防御側プレイヤーが有利なゲームだと言われています。しっかり受けを意識したカードを選べば、それだけ生き残る可能性は高くなります。

ただしこれらのカードは全て基本的に一対一交換であることに注意しましょう。調子に乗って使っていけばあっという間に手札がなくなります。コントロールにとって手札はライフ以上に大切なもの、どれを対処しどれを通すか、まずその基準をしっかり頭の中に入れるのが大切になります。

ライフと言うリソースは20点あります。また最近多くなってきている感染デッキを相手にした場合でも、毒カウンターは10個置かれなければ負けになりません。要は勝てればいいのだから、ある程度のライフロスなどはスルーするくらいの胆力はつけるようにしましょう。

同時にドローサポートが一番大切になるのも序盤と言えます。

安定した土地供給と手札の充実など多くの役割を兼ねるドローサポートが序盤にあるかないかでゲームの流れも変わってくることが多くなります。ドローサポートがあるかないかも一つのマリガン基準だと言えますね。

また最序盤における手札破壊はその後の展望を見渡せると言う意味で、ドローサポートとはまた別の意味で大切になってきます。特に自分にとっての致命的なカードが把握できれば、それだけ対処もしやすくなりますからね。

ドローサポートは今後の自分の流れを、手札破壊は今後の対戦相手の流れを見極める上で大切になることを覚えておきましょう。

ただし対戦相手によってこれらのカードの使い方が変わってきます。

例えばコジレックの審問ですが、相手が白であれば環境を支配している石鍛冶の神秘家からの装備品サーチという必殺パターンがあるので、いきなり使うと言うのはお勧め出来ません。相手が装備品を引っ張ってきたらその場で捨てる、というような使い方に変えなければ効果は半減してしまいます。

ドローサポートも同様。相手が極端に速いデッキの場合、隙を見せるようなドローサポートの使い方は自分の命を縮める結果に繋がります。全ては適材適所、使うべき場面を考えながら動きましょう。

※中盤

マナが豊富になり、ドローサポートが本格的に回りだす中盤まで粘ることが出来れば、段々とこちらのペースに持っていきやすくなります。ここまでくれば、ある意味一つの仕事を終えたと言ってもいいでしょう。

ここからは遠慮なくコントロールを確立しにいくのがメインとなります。

まずはどのような場面でもアドバンテージを自分が得られる状況を取りにいくこと。特に大振りな全体除去カードなどはうまくハマればアドバンテージを得やすいため、いかに相手のアドバンテージを失わせるかが肝になります。

このデッキであれば、特に黒の太陽の頂点と墓所のタイタンが中盤からのエース。頂点は全体除去として再生クリーチャーにも対処が出来、タイタンはその能力も相まって特にクリーチャーデッキへの効果が絶大です。

余談ですが、現在の青黒における6マナ域は墓所のタイタンかワームとぐろエンジンが主流になっています。これに対し、同じ6マナの虐殺のワームはほとんど採用されていません。

これには大きな理由があり、タイタンとエンジンは一度場に出たあとも恒久的な能力を持ち合わせているのに対し、虐殺のワームは場に出たときにしか効果がないからです。

一度ワームで除去できたとしても、その後継続的に脅威を用意されてしまえば意味がありません。それに対処できるタイタンとエンジンはワームより優先されるというわけですね。

なおタイタンはクリーチャーデッキに、エンジンはコントロールデッキに対して強いカードです。タイタンはクリーチャーデッキに対しては鉄壁の防御網を敷けますが、コントロールデッキに対してはただの全体除去の的にしかなりません。逆にエンジンは数の暴力に弱く、除去耐性の高さからコントロールデッキに対して強いと言えるわけです。

この辺りのカード採用基準もコントロールデッキでは大切になってくるので、何を採用するかよく吟味するようにしなければなりません。

尚、コントロールデッキ同士の対戦となった場合、本番はここからになります。

いかにアドバンテージを得られるかが勝利に直結するため、序盤は全て中盤以降のための下準備でしかありません。特にジェイスのやり取りやカウンター、手札破壊などの一手がそのまま勝負を決すると言っても過言ではないでしょう。そういう意味でもドローサポートが大切になります。

※後半

一度コントロールを確立することが出来れば、後は速やかにゲームを終わらせるだけとなります。

とは言え油断は禁物、何があるかは分かりません。最後まで気を抜かずに徹底的にコントロールするようにしましょう。

どの段階でも言える事ですが、コントロールにとって肝要なのはいかに相手の動きを読み、こちらの展開を有利にしていくことが出来るかということ。これらの考え方は一朝一夕で身につくものではなく、兎に角場数を踏み色々な状況を体験していくしかありません。

ドローサポートもコントロールも全てはそのためにあります。何度も繰り返し、それらの考え方を身に付けましょう。

TCGにおいて様々なデッキの種類がありますが、コントロールとはその名のとおり流れを支配(コントロール)してゲームの勝利を目指すデッキの総称です。

この流れをさらに派生させたのがパーミッションやロックと言ったものであり、これらは全てある種のコントロールの確立を目指すデッキになります。

内容にもよりますが、コントロールはコントロールを確立させるまでが勝負であり、基本的にはゆっくりとしたデッキになります。速攻を目指すウィニーのようなデッキと相反するのは当然といえば当然と言えるでしょう。

コントロールの流れは主に三つの段階に分けられます。

1.序盤を耐え抜く

2.コントロールを確立させる

3.フィニッシャーによりゲームを決める

特に1と2での流れが非常に大切で、言ってしまえば3にいくまでもなく2を達成できた時点でコントロールデッキはゲームに勝利できていると言っても過言ではありません。コントロールデッキにおけるフィニッシャーとはあくまでゲームを終了させるだけのものであり、直接的な勝利手段はコントロールの確立であると考えておいたほうがいいでしょう。

これが基本的なコントロールデッキでの考え方となります。

また、コントロールデッキを構成する要素も大体三つに分けることが出来ます。

1.ドローサポート

2.コントロールカード

3.少数のフィニッシャー

色にもよりますが、特に青絡みのコントロールはこの三つが全てであると言ってもいいでしょう。これらの基準に当てはまるカードを用いるのが一般的となります。

○コントロールデッキというものの考え方

これを踏まえたうえで、実際のデッキを見ながら考えてみるといいでしょう。

<サンプルデッキ 青黒コントロール>

・土地 26枚

4 島

4 沼

4 闇滑りの岸

4 水没した地下墓地

4 忍び寄るタール抗

4 地盤の際

1 新緑の地下墓地

1 霧深い雨林

・クリーチャー 3枚

3 墓所のタイタン

・スペル 21枚

4 コジレックの審問

4 定業

4 マナ漏出

4 見栄え損ない

3 黒の太陽の頂点

2 喉首狙い

・プレインズウォーカー 6枚

4 精神を刻む者、ジェイス

2 ジェイス・ベレレン

・アーティファクト 4枚

4 漸増爆弾

コントロールとは即ち相手の動きを妨害し、その動きを支配すること。カウンターによる直接的な妨害と優良なドローサポートが可能な青に、盤面の決定的なコントロールを目指すことが出来る白や、手札や墓地と言った間接的な支配を狙える黒を加えるのが昔からの伝統です。赤を追加することで火力によるコントロールを加えたり、緑を加えることで様々なオプションを取り入れることもありますが、やはりこの二つがコントロールデッキの基本中の基本でしょう。

またやはり色にもよりますが、基本的にコントロールデッキは土地の数が多くなる傾向があります。安定したマナ供給源がなければ、いかに優秀なコントロールカードであっても安定してプレイすることも出来ません。

先に言った三つの役割を考えてカードを分けると、大体このような感じになります。

1.ドローサポート

定業、ジェイス二種類

2.コントロールカード

各種クリーチャー除去、コジレックの審問、マナ漏出、タイタン、地盤の際、精神を刻む者ジェイス

3.フィニッシャー

タール抗、タイタン、ジェイス

特にジェイスが多岐に渡る役割を担っているのが分かります。

・ドローサポート

ドローを制するものはゲームを制する。

ドローサポートの考え方は様々ですが、まずは軽量であるものが好まれます。軽量であればその後にカウンターなどを構えやすくなるためですね。ここでは定業を選択していますが、追加として先読みのようなカードや、序盤に壁として展開しながら手札を整えられる海門の神官なども優秀です。

定業の良いところは、軽さもそうですが、何よりライブラリーを最大3枚まで掘り進めることが出来ること。ライブラリーを掘り進められるほど優良なスペルに出会える可能性が高まるため、ドローサポートはこれを基準として考えても良いほどです。

そして永続的に使えるドローサポートはコントロールにとって最高のパートナーです。そういう意味で二種類のジェイスはとても優秀なドローサポートであると言えるでしょう。ベレレンは単純に3枚ドローと考えてもいいですし、何より対戦相手のジェイスより先んじて出すことが出来るという利点があります。今の環境でコントロール同士の対決はジェイスをいかに通し生かすかが勝負を決めると言っても過言ではありません。そういう意味でも二種類のジェイスを投入することには十分な価値があります。

・コントロールカード

どこをコントロールするかでカードの選択は変わってきます。青黒であれば主に手札とクリーチャーをコントロールするのが一般的であるため、この二つのために多くのスロットが割かれます。

またコントロールも序盤に使うカード、中盤以降に使うカードとはっきり役割が分かれています。どちらかに傾きすぎてもデッキのバランスは著しく損なわれるので十分に注意しましょう。

尚このデッキにはカウンターカードが最低限のマナ漏出しか入っていませんが、これはデッキ的にクリーチャーデッキに対しては対処しやすく、土地を並べあうコントロールに対してはあまり有効ではないからです。

何を目指すかで使うべきカードは変わってきます。どのカードが何に対して強く弱いかをよく考えてから使いましょう。

・フィニッシャー

基本的に、コントロールデッキのフィニッシャーは最低限の数しか投入されません。理由は先にも述べたとおり、コントロールが確立した時点でほぼ勝利は確定しているから。フィニッシャーの数を増やすより、コントロールカードを増やしたほうが勝利に直結しやすいわけです。逆に、継続的に脅威を用意しなければいけないクリーチャーデッキはこれとは逆の考え方になります。

このデッキのフィニッシャーは同時に複数の役割を持っていることに注目しましょう。タール抗であればデッキを安定させるマナ基盤、タイタンはクリーチャーを押さえ込み、ジェイスはドローサポートでありながらクリーチャーをコントロールできます。

このように複数の意味を持たせるのはデッキを圧縮する意味でも役立ってきます。特にジェイスは全ての能力が全ての状況にマッチするため、本当の意味でのコントロールカードだとも言えます。

この辺りを踏まえて流れを考えてみましょう。

※序盤

マナが揃わず、強力なコントロールカードもプレイできない序盤はコントロールデッキにとってもっとも鬼門であると言ってもいい時間帯です。いかにここを切り抜けるかが未来を決定付けると言ってもおかしくはありません。

この時間帯を切り抜ける代表的な手段は、軽い壁や除去などを用いるのが一般的。

このデッキの場合、特に序盤を意識したデッキチューンを施されているのが分かります。マナ漏出、見栄え損ない、コジレックの審問は序盤にこそもっとも力を発揮するカードであり、また漸増爆弾も序盤にまとめてパーマネントを吹っ飛ばせるカードとして使うことも可能なので受け幅が広いカードと言えますね。

またある程度の脅威を用意しつつそれをカウンターカードなどでサポートするクロックパーミッションと呼ばれるデッキタイプの場合は、積極的に序盤からクリーチャーを展開するのも有効な手段となります。

MTGというゲームは、基本的に防御側プレイヤーが有利なゲームだと言われています。しっかり受けを意識したカードを選べば、それだけ生き残る可能性は高くなります。

ただしこれらのカードは全て基本的に一対一交換であることに注意しましょう。調子に乗って使っていけばあっという間に手札がなくなります。コントロールにとって手札はライフ以上に大切なもの、どれを対処しどれを通すか、まずその基準をしっかり頭の中に入れるのが大切になります。

ライフと言うリソースは20点あります。また最近多くなってきている感染デッキを相手にした場合でも、毒カウンターは10個置かれなければ負けになりません。要は勝てればいいのだから、ある程度のライフロスなどはスルーするくらいの胆力はつけるようにしましょう。

同時にドローサポートが一番大切になるのも序盤と言えます。

安定した土地供給と手札の充実など多くの役割を兼ねるドローサポートが序盤にあるかないかでゲームの流れも変わってくることが多くなります。ドローサポートがあるかないかも一つのマリガン基準だと言えますね。

また最序盤における手札破壊はその後の展望を見渡せると言う意味で、ドローサポートとはまた別の意味で大切になってきます。特に自分にとっての致命的なカードが把握できれば、それだけ対処もしやすくなりますからね。

ドローサポートは今後の自分の流れを、手札破壊は今後の対戦相手の流れを見極める上で大切になることを覚えておきましょう。

ただし対戦相手によってこれらのカードの使い方が変わってきます。

例えばコジレックの審問ですが、相手が白であれば環境を支配している石鍛冶の神秘家からの装備品サーチという必殺パターンがあるので、いきなり使うと言うのはお勧め出来ません。相手が装備品を引っ張ってきたらその場で捨てる、というような使い方に変えなければ効果は半減してしまいます。

ドローサポートも同様。相手が極端に速いデッキの場合、隙を見せるようなドローサポートの使い方は自分の命を縮める結果に繋がります。全ては適材適所、使うべき場面を考えながら動きましょう。

※中盤

マナが豊富になり、ドローサポートが本格的に回りだす中盤まで粘ることが出来れば、段々とこちらのペースに持っていきやすくなります。ここまでくれば、ある意味一つの仕事を終えたと言ってもいいでしょう。

ここからは遠慮なくコントロールを確立しにいくのがメインとなります。

まずはどのような場面でもアドバンテージを自分が得られる状況を取りにいくこと。特に大振りな全体除去カードなどはうまくハマればアドバンテージを得やすいため、いかに相手のアドバンテージを失わせるかが肝になります。

このデッキであれば、特に黒の太陽の頂点と墓所のタイタンが中盤からのエース。頂点は全体除去として再生クリーチャーにも対処が出来、タイタンはその能力も相まって特にクリーチャーデッキへの効果が絶大です。

余談ですが、現在の青黒における6マナ域は墓所のタイタンかワームとぐろエンジンが主流になっています。これに対し、同じ6マナの虐殺のワームはほとんど採用されていません。

これには大きな理由があり、タイタンとエンジンは一度場に出たあとも恒久的な能力を持ち合わせているのに対し、虐殺のワームは場に出たときにしか効果がないからです。

一度ワームで除去できたとしても、その後継続的に脅威を用意されてしまえば意味がありません。それに対処できるタイタンとエンジンはワームより優先されるというわけですね。

なおタイタンはクリーチャーデッキに、エンジンはコントロールデッキに対して強いカードです。タイタンはクリーチャーデッキに対しては鉄壁の防御網を敷けますが、コントロールデッキに対してはただの全体除去の的にしかなりません。逆にエンジンは数の暴力に弱く、除去耐性の高さからコントロールデッキに対して強いと言えるわけです。

この辺りのカード採用基準もコントロールデッキでは大切になってくるので、何を採用するかよく吟味するようにしなければなりません。

尚、コントロールデッキ同士の対戦となった場合、本番はここからになります。

いかにアドバンテージを得られるかが勝利に直結するため、序盤は全て中盤以降のための下準備でしかありません。特にジェイスのやり取りやカウンター、手札破壊などの一手がそのまま勝負を決すると言っても過言ではないでしょう。そういう意味でもドローサポートが大切になります。

※後半

一度コントロールを確立することが出来れば、後は速やかにゲームを終わらせるだけとなります。

とは言え油断は禁物、何があるかは分かりません。最後まで気を抜かずに徹底的にコントロールするようにしましょう。

どの段階でも言える事ですが、コントロールにとって肝要なのはいかに相手の動きを読み、こちらの展開を有利にしていくことが出来るかということ。これらの考え方は一朝一夕で身につくものではなく、兎に角場数を踏み色々な状況を体験していくしかありません。

ドローサポートもコントロールも全てはそのためにあります。何度も繰り返し、それらの考え方を身に付けましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます