道路に隣接する物件が道路管理の支障となる場合に、事務管理(民法697①)を適用して解消できないか検討してみました。

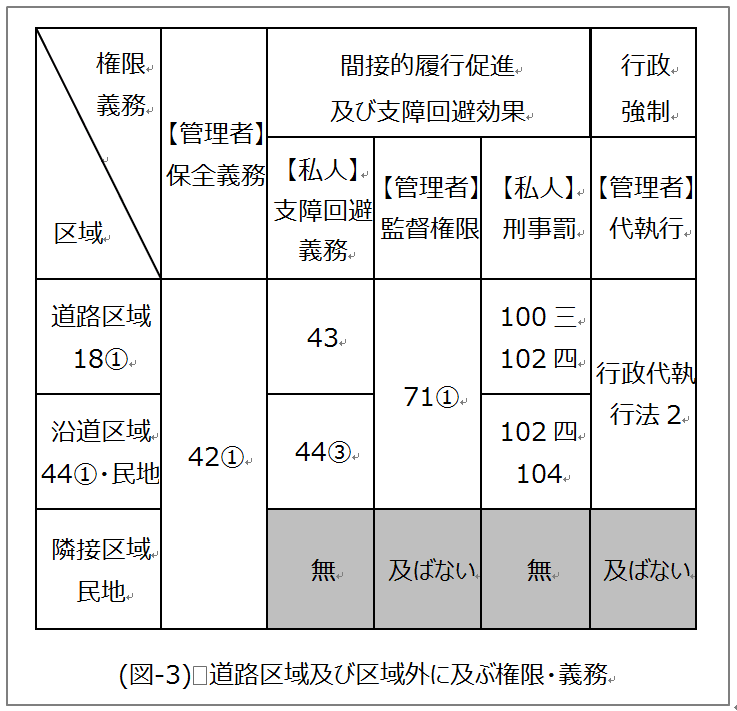

道路隣接地に対する道路管理者の事務管理(民法第697条第1項)の適用について

1. 検討目的

公物管理において、その法の対象とする区域を定めている場合、管理者による監督権限(強制力)はその区域にのみ及ぶこととなり、区域外(隣接区域)には及ばない。このため従来から隣接区域の支障物件に対しては、その所有者及び管理者に対して修繕及び除却を依頼し、相手方の履行を待つというのが実務上の流れであった。

しかし、所有者等が履行しない場合、公物の本来の利用を妨げる状態が継続し、公物の損傷あるいは一般利用者の事故等の発生のおそれが生ずることとなる。このため、所有者等の履行を期待できない場合に、公物の本来の利用を妨げる状態を解消するため、管理者が自ら修繕等を行うための法的根拠が必要であると考える。

本検討においては道路法分野を対象として、その「管理者が自ら行う」根拠を民法第697条第1項及び第2項に規定する「事務管理[1])」に求め、法適用の妥当性及び運用上の制限等を検討することとする。

2. 本検討において対象とする事象

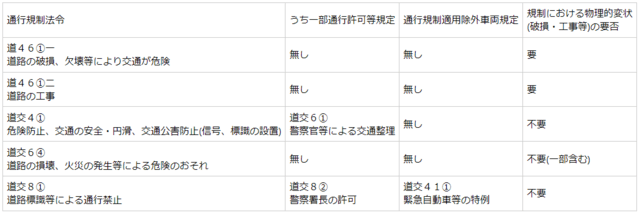

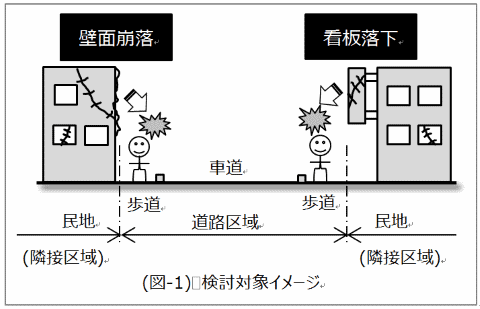

道路や河川等の公物に隣接する土地あるいは物件が、公物の本来の利用を妨げる場合がある。例えば、歩道に隣接するビルの壁面が崩落、あるいは看板が落下するおそれのある場合に、落下地点の区域の通行をバリケードなどで制限する場合である。

本検討において対象とする事象は、(図-1)に示すような、道路に老朽化した建物の壁面及び看板が近接し道路に崩落のおそれのあるような場合を想定している。通常、通行の安全性及び構造に支障があり、現状の道路区域外に構造物等の設置を必要とする場合においては、道路区域外の土地の権原を取得し、また物件の補償を行うことによって道路区域(道18①)を拡張し、道路構造の「衝撃に対する安全(道29)」及び「安全かつ円滑な交通を確保(同前)」する。

しかし、道路に建物壁面が近接し連なる商業地等において、老朽化した建物が通行に支障となることを理由として、道路管理者がその土地の権原を取得し建物を補償し、また除却することもできない。なぜなら、その老朽建物の存否を問わず、現状において道路の物理的な構造そのものについては安全性を欠く状態にはないため土地取得の根拠に乏しいことや、また隣接するビルの老朽化を理由として道路管理者が移転を求める権限も無いことが挙げられる。

原則的には、建物の所有者等が自らの権限の行使として適正な管理を行い、また相隣関係においては相手方の所有権等の侵害(そのおそれを含む)をしてはならない。また、このような侵害等に対しては、その侵害を止めるよう求めたり、予防を求めたりすることができる。

しかし、道路の隣接区域にある建物が適正な管理がなされず、道路交通に対して支障が生ずる場合(そのおそれを含む)、所有者等に対して修繕等を求めたとしても、その所有者等が自ら履行しない場合には、道路の支障状態が継続してしまうこととなる。

このような場合、支障状態の解消のための修繕等を道路管理者が行いうるか、法令根拠に基づいた手段の有無及びかかる制約事項等について検討する。

3. 道路管理者の義務、権限及びその範囲

道路法は、道路管理者に対していかなる義務及び権限を付与しているか見ていくこととする。

まず、義務に関する規定である。道路管理者には、道路の保全等(道第4節・42~47の5)に関する義務があり、道路管理者が「道路の維持又は修繕(道42①)」を実施することにより「一般交通に支障を及ぼささない(同前)」義務(以下「保全義務」という)を負う。

つぎに、権限に関する規定である。公物管理者には、その法令に定める義務規定に違反する者に対する監督処分の権限が付与されている。道路管理者には、監督処分の権限(道71①各号・以下「監督権限」という)が規定されており、私人に対する強制力によって一般交通に支障のない良好な道路の状態が保たれることとなる。

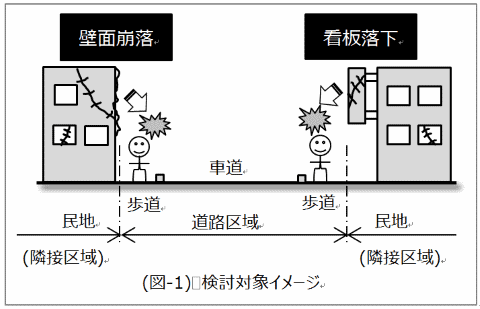

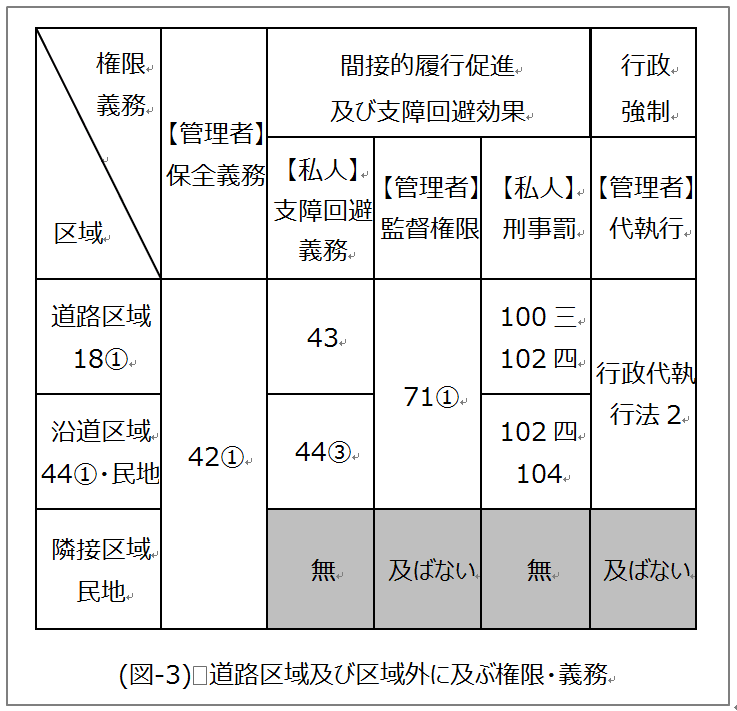

では、保全義務と監督権限のそれぞれが及ぶ土地の範囲、すなわち客観的範囲の相違の有無について検討することとする(図-2)。

人工公物である場合、その法律の効力の及ぶ客観的範囲は法で定められた区域を原則とする。道路法においては、道路区域(道18①)を本来の区域とする他、道路構造の損害予防と交通への危険防止のための「沿道区域(道44①)を指定することができる。このことより道路管理者の監督権限の客観的範囲は、道路区域と民地である沿道区域に拡張され及ぶこととなる。

一方、保全義務については、公物管理を「単に物を財産的価値の客体として管理するのではなく、もっぱら、公共用物本来の目的を達成させるため[2])」に行うこととされる。このため、保全義務の対象とする客観的範囲は道路区域及び沿道区域(以下「道路区域等」いう)に限定されることなく、道路の目的を達成するに必要とされる範囲に対しても及ぶものと解されることとなる。道路法が「一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない(道42①)」としているのは、管理の作用としての「道路の目的に対する障害の防止及び除去[3])」の対象とする区域が、道路区域は当然のこと、必要に応じてそれ以外の区域にも拡張されることを意味するものである。

このため、保全義務と監督権限の客観的範囲を比較した場合、道路管理者の監督権限が及ばない範囲として民地の隣接区域(以下「隣接区域」という)が存在することとなる。では、隣接区域の物件が一般交通の支障となっている場合、道路管理者の義務(道42①)を履行するためにいかなる対応が考えられるか、以下に検討する。

4. 支障解消のための法的手段

道路法及び他法令において、道路管理者及び私人に対し規定される権限及び義務等を見ていくこととする。

(図-3)のとおり、道路区域等に対しては、道路管理者に対する権限の他、私人に対する義務及び刑事罰の規定があり、私人に対して一般交通の支障となる行為を行わせない効果及び支障状態を解消させる効果を間接的に促すものとなっている。また私人が支障状態を自ら解消しない場合には、行政が直接履行する手段として行政代執行を可能としている。このため、道路区域等では、道路管理者が自ら支障状態を解消する権限を有していることから保全義務(道42①)を果たすことができる。

しかし、道路隣接区域においては、私人が一般交通の支障を回避するための義務を負わない。また私人に対しては、前述のとおり道路法の規定による監督権限が及ばない。このため行政代執行による強制力をもって支障物件の修繕等の対応もできない。つまり、道路法等に規定する強制力をもって解決することはできず、「民法の相隣関係に関する規定の趣旨を類推[4])」し適用することによって、私人としての道路管理者の立場によって支障の解決を行うこととなる。

この場合、まず、支障を解決するための手段としては、相手方に対する請求が考えられる。この請求は、私人としての道路管理者の民事上の請求ということになる。

考えられる請求は、①土地所有権を基礎とする物権的妨害予防請求権と、②占有を基礎とする占有保全の訴え(民199)が挙げられる。道路法の及ぶ客観的範囲の根拠は道路区域(道18①)の供用開始(道18②)であり、土地の権原の有無は直接道路区域の根拠にはならない。また、古い時代に供用されている道路では、土地の権原取得がなされていない場合もあり、このような場合では物権的妨害予防請求権はその根拠を失うこととなる。このため、道路区域を管理しているという状態、すなわち占有を根拠とした占有保全の訴え(民199)を根拠に隣接区域の土地及び物件の所有権者等に支障状態を解消する旨の請求をすることが妥当と考える。

しかし、請求された相手方が必ずしも支障物件の修繕等を行うとは限らない。履行されない場合には、支障状態が継続し、本来の通行に支障が生じたり事故が発生したりするおそれがあるため、道路管理者は保全義務を履行できないこととなる。また、道路管理上の支障を理由として、相手方の意向に反して、あるいは不意打ち的に物件を加工あるいは除却することは、所有権(民206)を侵害したとして不法行為(民709)の責任を負いかねないこととなる。

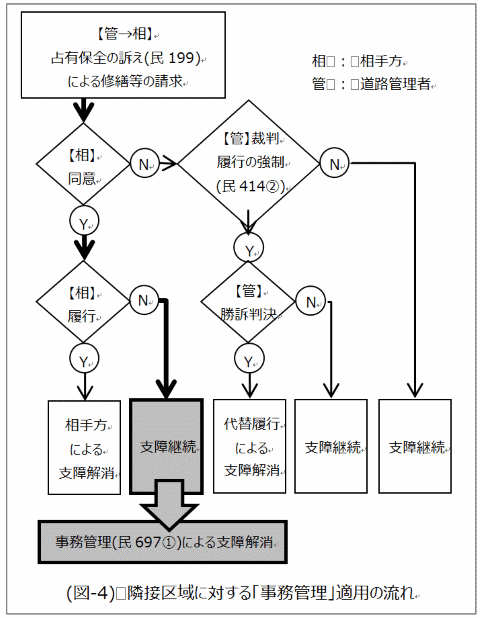

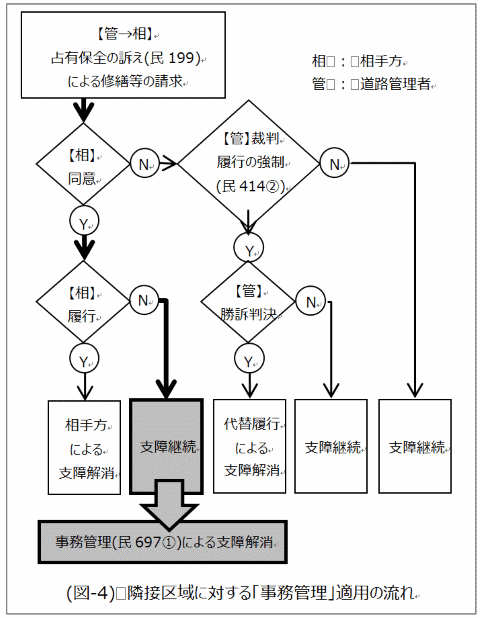

そのため、道路管理者が本人に代わって修繕等を行いうる法的根拠として、事務管理(民697①)の適用を検討することとしたい。では、どのような場合に適用可能であるか、相手方への請求からの流れを追って検討する(図-4)。

道路管理者からの修繕等の請求に対し、相手方が同意しない場合には、履行の強制の可否を裁判によって判断することが可能であるが、この場合、事務管理の要件である本人の「意思に従(民697②)」うことを満足しないことから事務管理の適用対象とはならない。事務管理が適用できる場面は、相手方が道路管理者の修繕等に対して同意があり、自ら履行できない場合に限定されることとなる。

この際、事務管理が「他人のために(民697①)」を要件としていることから、他人(相手方)の利益に加えて自己(道路管理者)の利益が存在する場合には、どのように考えられるか。この点については、「利他性と利己性が併存する場合であっても、事務管理は成立する[5])」とされるため、道路管理者が支障解消のために他人の支障物件の修繕等を行うことは可能であるということとなる。

5. 順守すべき一般原則

事務管理による修繕等は、行政代執行及び裁判経由の代替履行に比べ、圧倒的に容易であるため早期の支障解消が可能となる大きな利点がある。しかし、道路管理者は、道路法及び他法令に逸脱して事務を行うことはできないことから、事務管理が無制限に許されるものではない。そのため、行政活動の制約原理である「法の一般原則」を順守し、それに則って事務管理を履行する必要がある。

この法の一般原則は、従来からの「信義誠実の原則」の他、「権利濫用の禁止原則」、「比例原則」及び「平等原則」が挙げられている。また現代型一般原則として、「市民参加原則」、「説明責任原則」、「透明性原則」及び「基準準拠原則」があり、さらに制度設計指針として「補完性原則」及び「効率性原則」が挙げられる[6])。これら行政活動一般原則は、全ての原則を行政活動の基底にすべきものであるが、行政活動の性質によって、特に重視すべき原則が選定され妥当性が判断されることとなる。

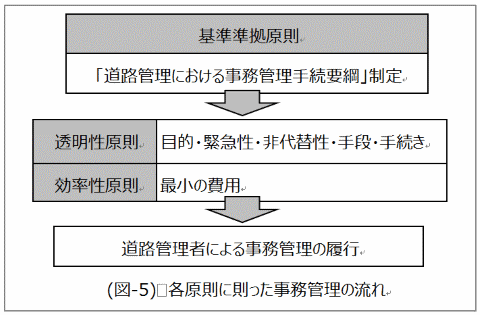

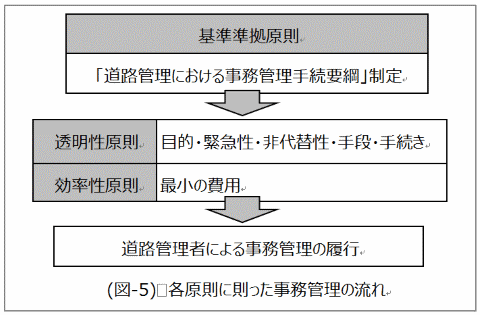

ここでは、民法規定を執行する行政としての立場から、「透明性原則」、「効率性原則」及び「基準準拠原則」を行政が事務管理を行う上での基準原則として捉え、以下に道路管理者の適切な事務管理の内容を検討する。

6. 「透明性原則」に対する検討

透明性とは、「一定の業務や組織に関する情報が狭い関係者にとどまらず広く知られるようになっている状態[7])」とされる。すなわち、事務管理を行うに際して、実体及び手続きの両面において、妥当な内容に沿い運用されていることが客観的に確認されることといえる。

実体上の妥当性は、事務管理の道路法に対する法適合性の是非を検討することで判断する。すなわち、妥当性判断項目として、①一般交通の支障回避(道42①)に対する「目的適合性」、②道路管理者が履行しなければならないほどの「緊急性」、③道路区域(施設)では解消できない「非代替性」、④目的を達成する最小の「手段の妥当性」を挙げる。つまり、目的に対する手段の妥当性を前提として、緊急性がなく道路区域内の対策によって解決できる事案については、対象とはしないという選別を行うことによって事務管理の妥当性を確保する。

手続上の妥当性は、①相手方に対する不意打ち防止、②第三者(当事者以外の県民)の納得の観点から判断する。すなわち①については、事務管理が相手方の意思の把握を義務付けてはいないが、財産権の侵害を防止するため、現に差し迫った危険がある場合及びそのおそれがある場合を除き、同意の意思確認を確実に行うこととする。また②については、本来は相手方が行うべき履行に対して安易な費用支弁を防ぐため、道路管理者の相手方に対する修繕等の請求及び説得を重ね、事後に適正な事務管理手続きであったことを確認できるようにする。

7. 「効率性原則」に対する検討

地方公共団体の事務は、「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない(地方自治法2⑭)」とされる。この費用最少とは、会計手続(例えば一般競争原則の採用)にまで及んで最も費用支弁が少なくなる手法を要求されるものであると考える。

すなわち、道路管理において事務管理を行う場合には、実施時期、他工区(箇所)、他事業、他事業主体等の関連する要件を総合的に判断しての費用支弁を最少としなければならないということであると判断する。

8. 「基準準拠原則」に対する検討及び要綱骨子

行政処分の場合には、その許認可等の可否を判断するための審査基準を定め、審査基準を公にすることが定められている(行政手続法5及び行政手続条例5)。基本的には、事務管理が行政処分ではないことから、要綱等の審査基準は必要とされない。しかし、事務管理の履行にあたって審査基準がなければ、担当部局や職員の裁量が大きく、統一した事務執行がなされないおそれが生ずる。

このため、事務管理においても、道路管理者として画一的に執行するため、またその事務の基準を明確にするため、行政処分に準じて「要綱」を定め、それに沿って履行することが望ましいものと考える。

これまで論じてきた、「透明性原則」、「効率性原則」及び「基準準拠原則」は、(図-5)の通り表すことができる。すなわち、この要綱「道路管理における事務管理手続要綱」は、道路管理者が「道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない(道42①)」とする義務の履行のために必要な、道路区域に隣接した土地及び物件に対する事務管理(民697①)の履行のための要件を定め、その基準を対内的及び体外的に示すことにより、適正な行政運営を担保するものである。これを今後制定する際の要綱の骨子としたい。

9. 最後に

本検討は、公物管理において、その支障の原因が個別法(道路法等)の区域外からの事象によってもたらされる場合に、いかに適法、簡便そして具体的に解決できるかを個別法以外の法令にまで拡張して検討したものである。

近年、建物の適正管理を促すとともに住民環境及び景観保全を目的として、空き家条例を制定する市町村が増えている(H26.2.3現在、18/25県内市町村制定)。その背景には、建物所有住民の不在及び建物の維持が困難な高齢住民の増加などの原因が考えられる。同様に、適正管理のなされない建物等を原因として公物管理に支障が生じる事案は、今後増加傾向になるものと推測する。

これまでも、道路隣接区域の支障となる事案については、いわゆる「現場の判断」をもって対応してきた場合も少なからずあったと考える。相手方あるいは第三者から目立った異議がないことからすれば、要綱等の基準がないとしても概ね妥当な対応であったものと考えられる。しかし、基準がないことは、事後に客観的に履行の妥当性を検証することが困難であり、また、履行すべき事案に対して管理者が履行を躊躇してしまうなどの不都合が生ずる。

このため、事象が個別法の範囲外にまで及んだ場合であっても、民法などの一般法にまで履行の根拠を見出すことができる場合、そのための基準をあらかじめ規定し、法目的を達成することが管理者に対する要請であると考える。

10. 参考文献

「行政法概念の諸相」塩野宏著 有斐閣

「自治体政策法務[初版]」北村喜宣・山口道昭・出石稔・礒村初仁編 有斐閣

「新版注釈民法(18)債権(9)[初版]」谷口知平・甲斐道太郎編 有斐閣

「改訂版道路法解説[第2版]」道路法令研究会編 大成出版社

「国家補償法[初版]」宇賀克也 有斐閣

以上

[1]) 民法(事務管理)

第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

[2]) 「公物営造物法[新版]」原龍之助 有斐閣 214頁

[4]) 「公物営造物法[新版]」原龍之助 有斐閣 190頁

[5]) 「新民法大系Ⅴ 事務管理・不当利得・不法行為[第2版]」加藤雅信 有斐閣 9頁

[6]) 「行政法Ⅰ現代行政過程論[初版]」大橋洋一 有斐閣 42頁

[7]) 「法律学小辞典[第4版]」金子宏他編 有斐閣 912頁