それは、炬燵である。昼飯を食べたあと、テレビを見ていると炬燵に足が徐々に奥に入り込み腰が入る。しばらくしているうちに抵抗感のないまま背中までが炬燵の中に吸い込まれている。この時点で、すでに意識は朦朧としておりほとんど炬燵と同化を始めているのである。もう、こうなるとまるで炬燵に精気を吸い取られたがごとく体は勝手に弛緩しさらに脳は麻痺していく。ボーッと眺めているテレビからの無意味な音との組み合わせにより、その効果はますます高まる。近年、これほど強力なモルヒネ効果をもたらす家庭用商品セットは無いのである。起き上がりたくても、体が言うことを聞かない状態。かたつむりならぬ「コタツムリ」という状態らしい。 これは、なにかおかしい。これほど人間に催眠作用を起こす物というのは何か問題があるのではないか。

今日はこれを研究することにしたのである。 テレビと炬燵は、現在、家電メーカーが製造し家電量販店で販売されているものである。この二つには、実に凄い共通点があったのである。 その共通点とは、その形状ではないかと思い当たったのである。そして、それは当たっていたのだ。

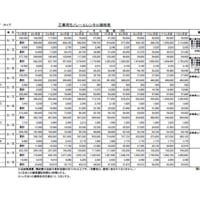

上の図は某メーカーが、秘密裏に研究している「四畳半における家電製品の位置とサイズの変遷における正方形から長方形のパラダイムシフト」というレポートである。どうして手に入れたのかはもちろん秘密である。

これによると昭和30年代、炬燵もニクロム線ヒーター時代であり、テレビももちろん白黒。形状は、ほぼ正方形であったのだ。それも足が入るかどうか。二人足をいれたら一杯である。一体誰が炬燵に身を埋めることができたであろうか。そして炬燵に存分に入って寝られる炬燵が欲しいと思ったのはあなたではなかろうか。

掘り炬燵のあるお金持ちの家ならまだしも、腰までかかるくらいで背中は丹前を羽織るなりして隙間だらけの家で炬燵にしがみついていたものである。メーカーもこの問題に気がついた。部屋全体を暖めるより、早く人が完全には入れる炬燵を完成させた方が合理的だろうと。つまり、テレビがなければ、炬燵はまったく独自の発達をしたはずなのに、大型化していくテレビが場所の取り合いという問題をおこしたとこの報告は語る。

この後、テレビはカラー化、炬燵は赤外線ヒーター化という大きな技術的変化を経験し、徐々に四畳半のなかでの棲み分けの適正面積が発見されたのもこの頃とであるという。それが昭和60年代である。

昭和60年代から炬燵とテレビの投影面積の和と現在の投影面積の和は変わっていないのである。テレビの面積を減らした分は炬燵の面積増に当てられているのである。なんと見事な調和であろうか。

そして、現在、薄型テレビと家具調炬燵は見事に四畳半での共棲を果たしたといえよう。そして、その目的は食事からエンターテイメント、そして休息という「癒し」を家の中でできる昭和30年代に抱いた夢の実現が完璧になされたのである。このレポートを読みワシもその恩恵に与り、「コタツムリ」となって癒されているような気になってきた。薬なしに深い眠りを提供してくれる家電はまさに現代が求めている商品なのかもしれない。

しかし、このまま行けばどうゆうことになるのか。すでに某メーカーではテレビと炬燵が一体化した商品が開発されているそうである。