いよいよ本腰を入れてきた。

今日の朝刊である。

≪保守系教科書推す自民

「国旗・国家」「慰安婦」…比較パンフ作成≫の大見出しに、

「教委へ採択働きかけ」と小見出しにある。

リード文にはこうある。

「自民党が教育現場への関与を強めようとしている。8月末が期限の4年に一度の教科書採択に合わせ、保守色の強い教科書を選んでもらうためのパンフレットを作成。地方議員が議会で質問することなどを通じ、採択権限をもつ市町村教委にはたらきかけることをねらう。さらに、政治的中立を私立学校の教員にも求める法改正も検討している」

防衛庁の省格上げ、防衛大臣と制服組の直結、日本版NSC、特定秘密保護法、首長・教育長の権限強化と教委の形骸化、安保(戦争)関連法案、そしてこの教育統制とくると、ますます不気味な雲行きである。

前回、〇〇党の教育介入の一端を紹介したが、当時すでに比較パンフは作られていた。

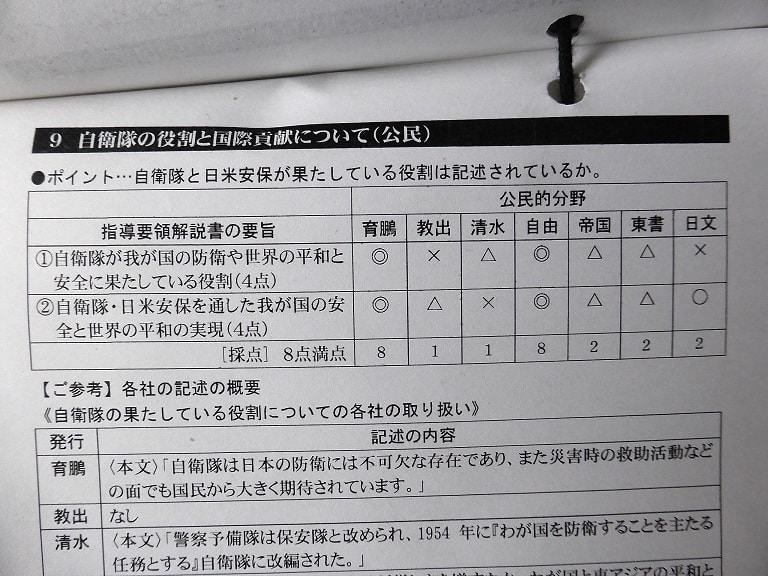

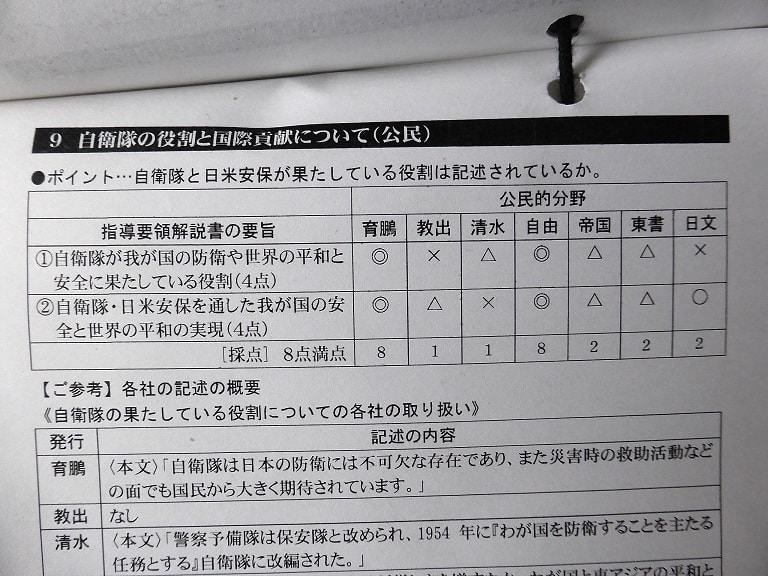

添付画像がその一部だが、

2012年の私の手元メモに、

「育鵬社によると、中学校歴史教科書が47,812冊(シェア率3.7%)、公民48,569冊(4%)で、全7社中5位、前年比で歴史は約6.6倍、公民約11.6倍だとして「大手の清水書院を抜いた。もう泡沫候補ではない」などと、今後のさらなる拡大を狙っている。

一方、自民党は、神話、大和朝廷、人物、大日本帝国憲法、伝承と文化、国旗・国歌、領土・領域、自衛隊、外国人参政権等々についての各社の記載内容を比較したものを公表している。それによると、育鵬社版と自由社版は全項目がほぼ◎、悪くて○、他社はほぼ×か△、よくて○である。つまり、この2社発行の教科書にせよ、ということだ」とある。

その後の教科書の変化に合わせてパンフの内容はかわっているかもしれないが、その狙いは同じだろうと思う。

およそ政権と政権党が教育に口を出すとろくなことにはならない。

ある意図を持った集団が繰っているとすればなおさらである。

自分の子供がどんな教科書を使わされようとしているのか、

保護者のみならず、住民監視の体制が急務だと思う。

◎以下は、前回の続きで、今年3月末に閉鎖された「房州わんだぁらんど」で連載してきたもので、昨年1月15日の投稿です。

「13歳からの道徳教科書」の話(3)~「最後の授業」は道徳教材に適切か?

2014年01月15日(水)

「13歳からの道徳教科書」には37話が掲載されている。その中で、いわゆる道徳本に適しているのかどうか、極めて疑問に思うお話しの一つに、「最後の授業」(第34話)がある。

この物語がフランスの新聞に掲載されたのは、日本で言えば明治初期である。普仏戦争によって、アルザス・ロレーヌ地方がプロシャ(独)領となったことから、学校での仏語教育を禁止され、最後の仏語授業で「アメル」という先生が、仏語の美しさ、力強さ、国語の重要性などを話し、最後に「フランスばんざい!」と黒板に書いたというお話である。

編者は、これが「日本人としての自覚をもって国を愛し、国家の発展に努めるとともに、優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献する」との「中学校道徳学習指導要領」の当該項目に適した資料だといい、その「授業指導案」では、この話から「フランス語(母国語)に対する誇り、愛情、重要性を分からせ~母国語を愛し、守ることが、そのまま愛国心の表れになるのだ、という教訓を分からせる」というのである。

だが、である。「国語を賛美する話は沢山あります。それは一面では国家の内向的な統一のために、他面ではそれと裏腹に国家の対外的行動のために利用されることが多くありました。そこできまって引き合いに出されるのがアルフォンス・ドーデーのお話(最後の授業)です。この短編ほど誤解と曲解が横行してきた作品は稀です。要注意です。この作品はつまりは普仏戦争(1870-1871)末期の敵愾心・愛国心高揚のための宣伝文に過ぎません」(「母語と国語と母国語と」金子亨・千葉大名誉教授)というのだ。

では、なぜそんなものを中学生用の道徳本に載せたのか。

この問題は、2月27日の市議会で、「フランス語を禁止されたとするアルザス・ロレーヌ地方の母語(注:国語と母語は違う)を御存じか。フランス語ではなく、アルザス語だったのでは?」(安田市議)と指摘されている。その時にプロシャ(独)によって禁止されたのはフランス語だが、アルザス・ロレーヌ地方の母語である「アルザス語」(独語系)が、その当のフランスによって排除され、仏語が強制されていたはずだというのだ。

だとすればこのお話は、時代背景や書かれた意図、かの地の歴史と「母語」をめぐる苦難を知れば、民主主義国を標榜し少数民族の権利を擁護するという国の義務教育において、その教材となりうるものでは断じてありえないはずだ(個々人の意思で選び読むことは何の問題もないのは言うまでもないが)。だが、教育長はその質問に満足には答えられなかった。

アルザス・ロレーヌ地方(独語では「エルザス・ロートリンゲン」というそうだ)は、独・仏の国境地域にあり、石炭や鉄鉱石が産出することから、独・仏間で対立を繰り返し、何度も両国間でその領有権が移り変わってきた地方である。

そしてその時の支配者であったフランス政府は、当地の母語であり独語の一方言とも言われるアルザス語を排除し、学校において「アメル先生は~仏語を~国語として押し付ける立場にあったのであり、小説はこの点が隠蔽されている」(Wikipedia)ということになる。

つまり、教室にいた子どもたちは、フランスに国家統合、支配強化のために仏語を強制され、その仏語を今度支配者となったドイツに禁止された、ということになる。作者のドーデは、アルザス語を排除したフランスと、仏語を排除したドイツが同じことをやっている(母語であるアルザス語を排除したフランスの方が悪質だと思うが)と考える人ではなかったのであろう。

かの地は、まるで嵐に巻き込まれた小船のようではないか。だがその人々も、たび重なる強権支配に抵抗運動(中央政権からすれば「反乱」)を起こしているし、第一次世界大戦後には「アルザス・ロレーヌ共和国」として独立を宣言した時期もあった。

だから、「最後のフランス語の授業で(アメル先生が)『フランス万歳』と黒板に書いた話は、アルザス・ロレーヌ地方の母語がどういうものであるか知っている人にとっては美談にはならない」(荻原能久慶大法学部教授「政治哲学入門・言葉と政治」)というのである。

まして「仏語(母国語)に対する誇り~」だの「母国語を愛し~守ることが~愛国心の表れになる~という教訓を分からせる」ための教材などにはなりようがないと思うが、どうだろうか。

フランス政府の強制的な同化政策に対し、「郷土文化、言語と民族的な独自性を尊重せよ」と叫び独立運動など抵抗運動に立ちあがった人々の思いとは全く相反しているし、苦難の末にやっとの思いでヨーロッパ統合の象徴の地に、そして言語多様性の地となった歴史を冒涜するものでもある。

だが、繰り返すがこれを「中学校道徳学習指導要領(文科省)」の「愛国心、★伝統の継承と文化の創造(注:★は重点項目である!)」の項に適した資料として選んだというのだ。

編者だとて、自ら「有識者(~有識者の会)」を名乗る以上、こうしたことは先刻ご存知のはずだ。

では、一体、なぜこのようなお話を道徳本に取り上げたのか、次回はそのあたりのことを書いておきたい。

なお「中学校道徳学習指導要領(文科省)」の内容自体にも問題があると思っているが、この場では立ち入らない。

※念のためですが、これが中学生用道徳本にではなく、単独の読み物であれば、どうこう言うつもりはないのです。しかし、このような作品を、道徳の教材にするということ自体が、私には理解不能なのです。

今日の朝刊である。

≪保守系教科書推す自民

「国旗・国家」「慰安婦」…比較パンフ作成≫の大見出しに、

「教委へ採択働きかけ」と小見出しにある。

リード文にはこうある。

「自民党が教育現場への関与を強めようとしている。8月末が期限の4年に一度の教科書採択に合わせ、保守色の強い教科書を選んでもらうためのパンフレットを作成。地方議員が議会で質問することなどを通じ、採択権限をもつ市町村教委にはたらきかけることをねらう。さらに、政治的中立を私立学校の教員にも求める法改正も検討している」

防衛庁の省格上げ、防衛大臣と制服組の直結、日本版NSC、特定秘密保護法、首長・教育長の権限強化と教委の形骸化、安保(戦争)関連法案、そしてこの教育統制とくると、ますます不気味な雲行きである。

前回、〇〇党の教育介入の一端を紹介したが、当時すでに比較パンフは作られていた。

添付画像がその一部だが、

2012年の私の手元メモに、

「育鵬社によると、中学校歴史教科書が47,812冊(シェア率3.7%)、公民48,569冊(4%)で、全7社中5位、前年比で歴史は約6.6倍、公民約11.6倍だとして「大手の清水書院を抜いた。もう泡沫候補ではない」などと、今後のさらなる拡大を狙っている。

一方、自民党は、神話、大和朝廷、人物、大日本帝国憲法、伝承と文化、国旗・国歌、領土・領域、自衛隊、外国人参政権等々についての各社の記載内容を比較したものを公表している。それによると、育鵬社版と自由社版は全項目がほぼ◎、悪くて○、他社はほぼ×か△、よくて○である。つまり、この2社発行の教科書にせよ、ということだ」とある。

その後の教科書の変化に合わせてパンフの内容はかわっているかもしれないが、その狙いは同じだろうと思う。

およそ政権と政権党が教育に口を出すとろくなことにはならない。

ある意図を持った集団が繰っているとすればなおさらである。

自分の子供がどんな教科書を使わされようとしているのか、

保護者のみならず、住民監視の体制が急務だと思う。

◎以下は、前回の続きで、今年3月末に閉鎖された「房州わんだぁらんど」で連載してきたもので、昨年1月15日の投稿です。

「13歳からの道徳教科書」の話(3)~「最後の授業」は道徳教材に適切か?

2014年01月15日(水)

「13歳からの道徳教科書」には37話が掲載されている。その中で、いわゆる道徳本に適しているのかどうか、極めて疑問に思うお話しの一つに、「最後の授業」(第34話)がある。

この物語がフランスの新聞に掲載されたのは、日本で言えば明治初期である。普仏戦争によって、アルザス・ロレーヌ地方がプロシャ(独)領となったことから、学校での仏語教育を禁止され、最後の仏語授業で「アメル」という先生が、仏語の美しさ、力強さ、国語の重要性などを話し、最後に「フランスばんざい!」と黒板に書いたというお話である。

編者は、これが「日本人としての自覚をもって国を愛し、国家の発展に努めるとともに、優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献する」との「中学校道徳学習指導要領」の当該項目に適した資料だといい、その「授業指導案」では、この話から「フランス語(母国語)に対する誇り、愛情、重要性を分からせ~母国語を愛し、守ることが、そのまま愛国心の表れになるのだ、という教訓を分からせる」というのである。

だが、である。「国語を賛美する話は沢山あります。それは一面では国家の内向的な統一のために、他面ではそれと裏腹に国家の対外的行動のために利用されることが多くありました。そこできまって引き合いに出されるのがアルフォンス・ドーデーのお話(最後の授業)です。この短編ほど誤解と曲解が横行してきた作品は稀です。要注意です。この作品はつまりは普仏戦争(1870-1871)末期の敵愾心・愛国心高揚のための宣伝文に過ぎません」(「母語と国語と母国語と」金子亨・千葉大名誉教授)というのだ。

では、なぜそんなものを中学生用の道徳本に載せたのか。

この問題は、2月27日の市議会で、「フランス語を禁止されたとするアルザス・ロレーヌ地方の母語(注:国語と母語は違う)を御存じか。フランス語ではなく、アルザス語だったのでは?」(安田市議)と指摘されている。その時にプロシャ(独)によって禁止されたのはフランス語だが、アルザス・ロレーヌ地方の母語である「アルザス語」(独語系)が、その当のフランスによって排除され、仏語が強制されていたはずだというのだ。

だとすればこのお話は、時代背景や書かれた意図、かの地の歴史と「母語」をめぐる苦難を知れば、民主主義国を標榜し少数民族の権利を擁護するという国の義務教育において、その教材となりうるものでは断じてありえないはずだ(個々人の意思で選び読むことは何の問題もないのは言うまでもないが)。だが、教育長はその質問に満足には答えられなかった。

アルザス・ロレーヌ地方(独語では「エルザス・ロートリンゲン」というそうだ)は、独・仏の国境地域にあり、石炭や鉄鉱石が産出することから、独・仏間で対立を繰り返し、何度も両国間でその領有権が移り変わってきた地方である。

そしてその時の支配者であったフランス政府は、当地の母語であり独語の一方言とも言われるアルザス語を排除し、学校において「アメル先生は~仏語を~国語として押し付ける立場にあったのであり、小説はこの点が隠蔽されている」(Wikipedia)ということになる。

つまり、教室にいた子どもたちは、フランスに国家統合、支配強化のために仏語を強制され、その仏語を今度支配者となったドイツに禁止された、ということになる。作者のドーデは、アルザス語を排除したフランスと、仏語を排除したドイツが同じことをやっている(母語であるアルザス語を排除したフランスの方が悪質だと思うが)と考える人ではなかったのであろう。

かの地は、まるで嵐に巻き込まれた小船のようではないか。だがその人々も、たび重なる強権支配に抵抗運動(中央政権からすれば「反乱」)を起こしているし、第一次世界大戦後には「アルザス・ロレーヌ共和国」として独立を宣言した時期もあった。

だから、「最後のフランス語の授業で(アメル先生が)『フランス万歳』と黒板に書いた話は、アルザス・ロレーヌ地方の母語がどういうものであるか知っている人にとっては美談にはならない」(荻原能久慶大法学部教授「政治哲学入門・言葉と政治」)というのである。

まして「仏語(母国語)に対する誇り~」だの「母国語を愛し~守ることが~愛国心の表れになる~という教訓を分からせる」ための教材などにはなりようがないと思うが、どうだろうか。

フランス政府の強制的な同化政策に対し、「郷土文化、言語と民族的な独自性を尊重せよ」と叫び独立運動など抵抗運動に立ちあがった人々の思いとは全く相反しているし、苦難の末にやっとの思いでヨーロッパ統合の象徴の地に、そして言語多様性の地となった歴史を冒涜するものでもある。

だが、繰り返すがこれを「中学校道徳学習指導要領(文科省)」の「愛国心、★伝統の継承と文化の創造(注:★は重点項目である!)」の項に適した資料として選んだというのだ。

編者だとて、自ら「有識者(~有識者の会)」を名乗る以上、こうしたことは先刻ご存知のはずだ。

では、一体、なぜこのようなお話を道徳本に取り上げたのか、次回はそのあたりのことを書いておきたい。

なお「中学校道徳学習指導要領(文科省)」の内容自体にも問題があると思っているが、この場では立ち入らない。

※念のためですが、これが中学生用道徳本にではなく、単独の読み物であれば、どうこう言うつもりはないのです。しかし、このような作品を、道徳の教材にするということ自体が、私には理解不能なのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます