今回一回で、文の要素と文型を一気にやってしまう。高校で一番最初にやることだが、これが一番高校英語にずっと永遠にくっついてくる概念である。また、日本人に「こんなこと、ネイティブは考えてないぜ!やったってムダだ!」と思わせてしまいがちだが、そこが一番の間違い。このブログの読者のほとんどは、ネイティブじゃないからこそ、考えなければいけない。

例えば、次の2文を考えてもらいたい。

( 1 ) I am a student.「私は学生です。」

( 2 ) I am in Tokyo. 「私は東京にいます。」

また、「こんな英文、実際の英会話でなんか使わんぜ。何言ってるんだ」なんて言われがちだが、そこで中二病のように反抗していると、英語は伸びない。問題はそこでは無い。だったら、何故この英文を真に理解させたいか、格言で伝えよう。

I think, therefore, I am. 「我思う、故に、我あり。」(デカルト)

To be, or not to be, that is the question.「有るべきか、有らざるべきか、それが問題だ」(Shakespeare, Hamlet, Act scene 1)

この二つの英文にも、be動詞が使われているが、これを何故、「あり」と訳せるか、ということに(1)(2)の例文の本質が隠されている。

(めっちゃ蛇足ですが、to be, or not to beには、訳出方法がめちゃめちゃあります。「生きるべきか、死ぬべきか」「あらがえる、あらがわぬ」等々あるけれど、今回は、be動詞の学習に最も適した訳出方法を選択しました。)

結論から、(1)(2)の違いをいいます。文型が違うんです。文型が違うから、「~です。」と訳す(1)、そして「いる」と訳す(2)の英文になります。

(1)は、I (=S主語) am ( V動詞) a student(C 補語). ( 2 ) は、I( S ) am ( V ) in Tokyo. ( M 修飾語)になります。(1)は、SVCの第二文型、(2)はSVの第一文型、だから意味が違うのです。be動詞は、第二文型の時に、「SはCだ」という文になり、第一文型の時に「Sはある。いる」の文になる。だから、I am だけだと、「我あり」と訳され、to be だと、「ある」と訳すことになるんです。

さて、そこまで話したら、文型を理解する気になってもらえましたか?

そう、動詞の意味は文型によって異なってくる わけです。そして、文型はたった5個しかないので、どんな英文も5パターンに分類できるんです。

この文型というものを考えずに英文を読もうとすると、なんとなく読もうとしてしまう。そうすると、英文の読解も外しかねない。次の二つの文を「なんだ、同じパターンじゃん」と言うことができれば、大したものである。

I am in Tokyo.

What is important to discuss in this meeting that is the last chance both you and I can attend is in the dialogue of her speech.

「私は東京にいる」という文と、「今回の、君と僕とが参加できる最後の機会であるこのミーティングにおいて、議論すべき重要なことは、彼女の発言の中に存在する。」(←ちょっと無理やり考えた感が否めないかな)という文になるが、どちらも要は第一文型なのである。それがわかるかどうか、そうすることで英文読解が楽になっていくか、それが今回の記事の最大のテーマである。

さて、ここまでを今回の記事の導入として、展開へと入っていこう。

文型は、5つあると先ほどから言っているが、その5つとは、

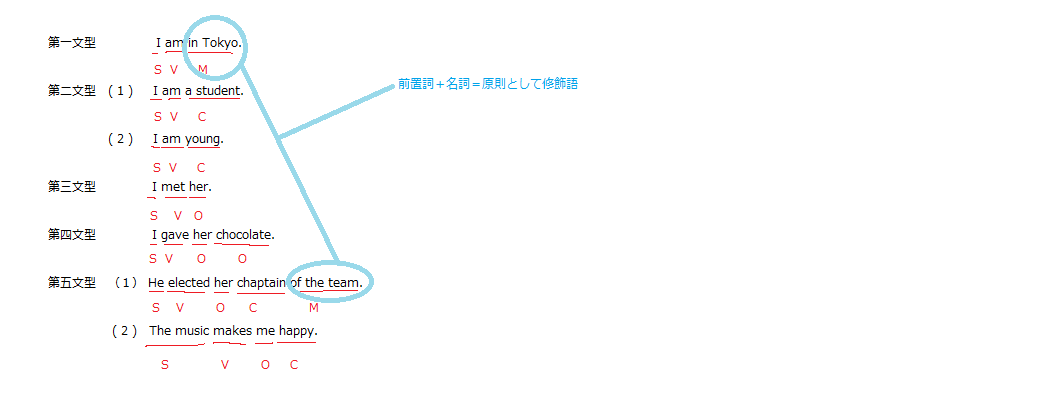

第1文型(SV)、第2文型(SVC)、第3文型(SVO)、第4文型(SVOO)、第5文型(SVOC)である。実際の例文を、下に見てみよう。

第1文型 I am in Tokyo. 「私は東京にいる。」

第2文型 (1) I am a student. 「私は学生である。」

( 2 ) I am young. 「私は若い。」

第3文型 ( 3 ) I met her. 「私は彼女に会った。」

第4文型 I gave her chocolate. 「私は彼女にチョコレートを上げた。」

第5文型 ( 1 ) He elected her captain of the team. 「彼は、彼女を、そのチームのキャプテンに選んだ。」

( 2 ) The music makes me happy. 「その音楽は、私を幸せにする。」

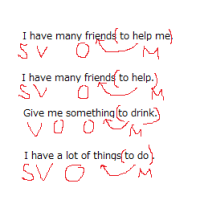

答えは左側に書いてはいるが、まず、全員、この英文にS,V,O,Cをふってみよう。読者の偏差値が例え70超えでも一回やってみよう。答えは下に載せる。

こんな感じになる。これをふることができるかどうかで、これからの君の英語の全てが決まる。

まず、図中にも書いたが、前置詞と名詞は原則として修飾語、つまりMとなり、文の要素、言い換えると文型判断には何ら関係が無い。そこで、除外して考える。そうすると、第一文型の文はI amだけの文となり、第五文型(1)は He elected her captain.となる。このように、Mを除外すると、文の要素だけが残り、文型判断ができるようになる。Mとはなにか(ずっと一緒にいたかった、って口ずさみ始めた人、かなり古い人間ですよね。これ、ボケのようでいて、実際に生徒でいたから困る(笑)しかも、21世紀のJKでね(笑))、それは後ほど話すこととします。

文型の判断において、要は大枠として、次の3つのパターンに落とし込めるかどうかなんです。

① SV

② SVX

③ SVO X

そして、このXが、②においてCならば第二文型、Oならば第三文型、③においてならば、Cならば第五文型、Oならば第四文型なんですね。

では、このXが何かを判断するうえにおいて、次の考え方をする。

②なら、S=Xならば、X=Cで、S≠Xならば、X=O。③においては、O=Xならば、X=C、O≠Xならば、X=Oなんです。

言ってることわかりますか?要は、イコールが成立すれば、右辺はCになるんです。つまり、第二文型ならばS=C、第五文型ならばO=Cなんです。

例文に戻ると、第二文型の文、(1)では「私」=「学生」が成立するから、(2)では「私」=「若い」が成立するから、a student並びにyoungはCになり、第三文型では「私」=「彼女」は成立しないから、herはOになる。第四文型では、「彼女」=「チョコレート」が成立しないから、chocolateはOになり、第五文型では(1)「彼女」=「キャプテン」が成立するからCになり、(2)「私」=「幸せ」が成立するから、Cになるんです。なお、ここまで説明されて、「=が成立する、の意味がわからない」と言う人は、単純に「は」に置き換えてください。「私は学生」「私は若い」「彼女はキャプテン」「私は幸せ」が成立するから、=が成立する、「私は彼女」「彼女はチョコ」では意味が通じないから、=は成立しないと考えてください。1+1=2を、一足す一「は」2というように、=は「は」に置き換えられます。

このように、=が成立するかしないか、で文型判断はできます。なお、これが慣れてくると、今度は動詞を中心にその動詞が第三文型を取るから、だとか、第4文型を取るから、だとかで、動詞を基準に判断をしていきますが、第2文型と第三文型両方にもなることができる動詞などもあるんで、いずれにせよ、この考え方は持っておくことが必要です。ただ、それはここで伝えるよりも、読解を実際にしていく中で覚えていった方が良いもののため、ここでは割愛しておきます。

また、さらに話を続けます。

品詞という観点から物事をさらに考えてください。動詞は単純として、主語、目的語、補語、それぞれはすべてなることができる品詞が決まっています。まず、主語、すべて共通して名詞になっていますよね。そして、目的語。これも、名詞になっていますね。一方で、補語は違います。そのために、例文を二つつけたんです。a studentやcaptainのように、名詞もありますが、youngやhappyのような形容詞もありますよね。はい、このように、品詞と文の要素の関係も決まってきます。

S=名詞

O=名詞

C=名詞/形容詞

なんです。これも知っておいてください。この逆、つまり品詞から文の要素、というのも知っておく必要があります。それが、Mの判別にも繋がります。

名詞=S,O,C

形容詞=S、名詞を修飾(M)

副詞=必ずM

この関係も知っておいてください。つまり、名詞を見たら必ずS,O,Cのいずれかをふってください。形容詞を見たら、名詞を修飾しているか、Cになるかを見てください、副詞を見たら必ずMなので、除外して考えてください。なお、形容詞の処理ですが、一語の形容詞ならば前からかかるだけなので、名詞と一体化して考えてよいですが、二語以上ならば後ろから塊(句もしくは節、後述)となって扱われるため、その場合は除外した方が見やすいでしょう。つまり、

She is a cute girl.のcuteのように一語ならば、 a cute girlと一個で考えてあげればよいですが、 She is a girl famous as a good singer. 「彼女は歌が上手なことで有名な女の子だ。」のfamous as a good singerのように二語以上だと除外して考えて、 She is a girlと考えてあげた方が見やすいかなと思います。

さて、今、ここで述べた「塊」というものだけれど、これもまた英語がわかるかどうかの節目で、節(せつ)と句(く)というものがあります。これも一気にまとめて考えてしまいたいと思う。次の文を見てもらいたい。まず、ここを感覚で理解してもらいたい。

(1)I said the fact. 「私は、その事実を言った。」

(2)I said that he told a lie. 「私は、彼が嘘ついていると言った。」

(3)I like tennis. 「私はテニスが好きだ。」

(4)I like to play tennis. 「私は、テニスをすることが好きだ。」

(5)She is a cute girl. 「彼女は可愛い女の子だ。」

(6)She is a girl famous as a good singer. 「彼女は、歌が上手なことで有名な女の子だ。」

(7)She is a girl who will go studying abroad.「彼女は、外国へ留学に行く予定の女の子だ。」

(8)He went swimming yesterday. 「彼は、昨日泳ぎに行った。」

(9)He went swimming to catch fish. 「彼は、魚を捕まえに、泳ぎに行った。」

(10)He went swimiming when it was a sunny day. 「彼は、晴れた日に泳ぎに行った。」

一気に10個の例文を書きましたが、色をつけたところのそれぞれの役割はわかりますか?

結論から言うと、(1)~(4)は、すべて色をつけたところは、名詞なんです。塊として、名詞なんです。(5)~(7)は形容詞なんです。塊として、形容詞なんです。(8)~(10)は副詞です。

(1)と(2)を比較してみてください。共に、I said □.となっていて、その□がsayの目的語になっていますよね?目的語になっているということは、名詞なんです。同様に、(3)と(4)も見比べてください。共に、I like □.となっていて、その□がlikeの目的語になっていますよね?

そうです、このように、複数の語句が一つの塊になって、名詞、形容詞、副詞のいずれかの役割をするものがあります。そのうち、[S+V]を含んだものがあり、それが節と呼ばれるもので、一方で、[S+V]を含まないものもあり、それが句と呼ばれるものになります。呼び方としては、役割から名詞節、名詞句、形容詞節、形容詞句、副詞節、副詞句という呼び方もあれば、一方で、見た目から考えて、不定詞句、関係詞節、that節、when節などの言い方をします。

わかりますか?

ここら辺を、まずは理解するまでには時間かかると思いますが、逆に時間をかけながらゆっくり理解していきましょう。判別などは、今後、各回でゆっくり話すこととします。