2023/10/29(日)晴

最高気温23°めっきり秋めいた晴天に、午前9時半前からポタリングに出る。

目的地は、玉名市指定重要文化財(歴史資料)「一二三之橋架橋碑」、登録遺跡「竹崎順子屋敷跡」、「池辺吉十郎屋敷跡」とする。

一二三之橋架橋碑は、石貫の廣福寺(曹洞宗)の手前にあるという地図情報に、先ずは、廣福寺山門(写真1参照)に到着する。

山門から200mほど後戻りして、架橋碑(写真2・3参照)を観る。碑は、写真2の左側橋詰にある。

玉名市ホームページには、一二三之橋架橋碑について「玉名市石貫字清水と字馬場の境界を流れる繁根木川支流の馬場川に橋長・橋高3メートル、幅3.5メートルのコンクリート橋(玉名市道柴尾口・広福寺線)が架かっています。橋左岸下流側の市道片隅に石碑が建っており、碑は地上部高80センチ、碑の正面幅30センチ、横幅27センチの角柱(凝灰岩)で正面に刻銘があり、この刻銘によって天正3年(1575)に馬場川に橋が架けられたことが判る資料です。

特に江戸時代以前の架橋資料が文献や文書等であるのに対して一二三之橋架橋碑は中世末期の架橋を示す金石資料として玉名市内はもちろん県内、全国でも数少なく玉名市の交通施設に関する遺品のうち学術的価値が特に高いものです。」とある。

一二三之橋架橋碑を後にして横島の竹崎順子屋敷跡に移動の途中、小畑の六地蔵(写真4参照)の前を通る。

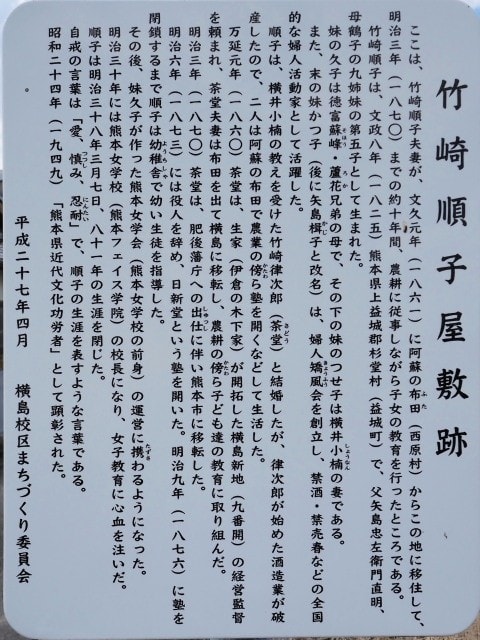

竹崎順子屋敷跡説明板(写真5・6参照)は、消防倉庫の道向かいY字路にある。

説明板には、「ここは、竹崎順子夫妻が、文久元年(1861)に阿蘇の布田(西原村)からこの地に移住して、明治三年(1870)までの約十年間、農耕に従事しながら子女の教育を行ったところである。

竹崎順子は、文政八年(1825)熊本県上益城郡杉堂村(益城町)で、父矢島忠左衛門直明、母鶴子の九姉妹の第五子として生まれた。

妹の久子は徳富蘇峰・蘆花兄弟の母で、その下の妹のつせ子は横井小楠の妻である。

また、末の妹かつ子(後に矢島楫子と改名)は、婦人矯風会を創立し、禁酒・禁売春などの全国的な婦人活動家として活躍した。

順子は、横井小楠の教えを受けた竹崎律次郎(茶堂)と結婚したが、律次郎が始めた酒造業が破産したので、二人は阿蘇の布田で農業の傍ら塾を開くなどして生活した。

万延元年(1860)茶堂は、生家(伊倉の木下家)が開拓した横島新地(九番開)の経営監督を頼まれ、茶堂夫妻は布田を出て横島に移転し、農耕の傍ら子ども達の教育に取り組んだ。

明治三年(1870)茶堂は、肥後藩庁への出仕に伴い熊本市に移転した。

明治六年(1873)には役人を辞め、日進堂という塾を開いた。明治九年(1876)に塾を閉鎖するまで順子は幼稚舎で幼い生徒を指導した。

その後、妹久子が作った熊本女学会(熊本女学校の前身)の運営に携わるようになった。

明治三十年には熊本女学校(熊本フェイス学院)の校長になり、女子教育に心血を注いだ。

順子は明治三十八年三月七日、八十一年の生涯を閉じた。

自戒の言葉は「愛、慎み、忍耐」で、順子の生涯を表すような言葉である。

昭和二十四年(1949)「熊本県近代文化功労者」として顕彰された。」とある。

竹崎順子屋敷跡を後にして、池辺吉十郎屋敷跡(写真7参照)に移動する。これまで数回探訪したが分からなかったが、菅原神社の駐車場奥に小学校跡の記念碑と左側に屋敷跡の説明板があった。

説明板(写真8・9参照)の向う側の畑が屋敷跡か。説明板には、「明治四年(1871)政府は廃藩置県を実施した。そのため、藩に仕えていた士族たちは職を失うことになった。

明治五年(1872)吉十郎は「恒産なきものは恒心なし」(一定の財産を持たないものは落着いた心を持てない」と考えて、玉名郡横島村外平に住み農業によって生活を立てることにした。

当時、同じような思いで熊本城下から移住してきた者が、約三十華族、百五十名ほどいた。

吉十郎は、この地で村民の懇請により、村の児童に読書習字等を教えることになった。

同年、政府は学生を公布した。これを受けて当時の戸長であった服部運太は、翌年、ここ戸長詰所跡に池辺吉十郎を初代校長として横島西小学校を開校した。吉十郎は、ここで農業をしながら加藤小軍太等と読書や習字を教えた。

その後、吉十郎は、私塾を開いて青年たちの教導にも当たった。吉十郎の名声を慕う者たちが聞き伝えて、熊本からも塾に集まりたちまち数十人に達した。門下生の中には、佐々友房など後に世に知られた人たちも多くいた。

明治六年(1873)熊本県令として着任した安岡良亮に、役人として勤めるように勧められたが、学問を第一としたいと辞退した。

明治十年(1877)西南戦争において、薩軍における熊本隊隊長として奮戦したが、捕らわれ長崎において処刑された。

五年間の横島における生活は、吉十郎と家族にとって、穏やかな日々であった思われる。

長男の吉太郎は、「三山」と号し、朝日新聞社主筆として活躍し、徳富蘇峰、陸羯南とともに明治の三大記者と称された。」とある。

駐車場手面奥の小学校跡記念碑(写真10参照)には、「明治五年政府は「邑に不字の戸なく家に不字の人なからしめんことを期す」という大きな抱負を持って学制を公布したこれを受けて時の戸長・・・(以下池辺吉十郎屋敷跡説明文と同主旨)」とある。ここを折り返し点として、植木図書館経由で帰途に就く。

17時前に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)43km→竹崎順子屋敷跡34km→熊本(自宅)

総所要時間7.5時間(実6.5時間) 総計77km 走行累計56,956km