(海野隆氏 撮影)

1. 私は現代剣道(しない剣道)を高校以来、楽しんでいます。更に実践的な香取神道流や柳生新陰流(古い剣術)も少し稽古しました。現代剣道とは違った側面を持つ古い剣術についても、お話できるのではと思っております。今までに見聞した面白い話を、色々紹介出来ればと思います。

2.もし以下の質問を外人から受けたら、どう答えますか?

1)日本の剣道もサムライも朝鮮が発祥地ですってね?

コリアの人は、相撲もサムライも剣道も全てコリアで発祥したと主張している。後発の韓国式剣道を世界標準にするため、コムドと称してオリンピック種目にして、日本から主導権を取ろうとしている。剣道のオリンピック種目化については、日本の全剣連は武道の側面を考慮して、積極的ではない。なお、テコンドーも日本の空手に手を加えたものだが、結果的にオリンピック種目となり、乗っ取られた形となっている。

2)コムド(韓国式剣道)の道場がありますが、日本剣道とどう違うのですか?

コリア固有の剣術は消えてしまって、存在しない。ただ、中国の古書に本国剣法、朝鮮拳法のイラストがある。(朝鮮勢法は1980年代に大韓剣道会が発掘し、現在復元作業が行われている)それを見たコリアの武道家が、日本剣道をアレンジしたものをコリア発祥の剣術と主張している。従って、コムドは50~60年ほど前に韓国の剣道家が日本の剣道を模倣して考え出したものと考えている。防具も日本のものと大きな違いは無い(袴の腰板をつけない、蹲踞/そんきょ無し)。

3年に1回、剣道の世界大会があり、日本は過去に一度だけ敗れた。(団体戦では、日本は15回中14回優勝。2006年には韓国が初優勝。個人戦では日本が15連勝)。2012年のイタリアで開催の試合では、韓国選手の試合マナーの悪さ(試合前後の挨拶をしない、等)が問題となった。

3)幕末の生麦事件で、島津久光の行列を馬に乗って逆行した英国人リチャードソンを切った薩摩の剣術は?

薬丸示現流(又は野太刀示現流とも称される)。これは「一の太刀を疑わず、二の太刀は負け」という一撃必殺の精神を以て相手を斬り殺す。長大な野太刀と特化して鍛えられた振りの破壊力は凄まじく、「明治維新は薬丸流でたたきあげた」といわれる。

4)新撰組は本当に強かったのですか?

実戦で鍛えられた集団で、真剣では相当強かったと考えられる。

近藤勇は多摩地方出身で、天然理心流を学んだ。江戸市ヶ谷にある支部道場(試衛館)で、後に新撰組の中心人物になる連中と稽古をしていた。ある日、浪士隊員募集の話が近藤の耳に入り、多くの門人を引き連れ京都に上る事になった。新撰組の始まり。

清川八郎(尊王攘夷派)が幕府に献策し、江戸の将軍家茂が京都に上る前に京都の治安を良くするため、江戸で浪士隊員を200余名募集して京に上らせた。ところが、清川はこの浪士隊を天皇直属とし、倒幕に使おうとした。

清川の二枚舌に腹を立てた近藤、芹沢ら20余名は初期の目的達成のため、清川と袂別し、そのまま京都に残る事にした。その後、京都守護職の松平容保から、主に不逞浪士の取り締まりと京都市中警備を任される。

新選組は浪士(町人、農民身分を含む)で構成された「会津藩預かり」という非正規組織であり、当初壬生に屯所をもうけた。

新撰組は時代に背を向けたバカ者たちと思われているが、戦術的には多数で少数を撃ち、鉄砲もよく稽古し、鎖の帷子を着用する等、合理的なプロ集団と言える。彼らは田舎者なので、武士よりも武士らしくふるまう事を重視した尊王佐幕の武人集団である。尊王倒幕の伊東甲子太郎が後に入隊する事もあったが、しばらくすると路線が合わず、伊東は衛士隊として決別。新撰組の絶頂期は宮部鼎三など尊王攘夷派を襲撃した池田屋事件の時で、これにより新撰組の名は一躍世間に鳴り響いた。ただ大政奉還以後、新撰組は京都から離れ、あるものは甲州へ、あるものは会津へ、あるものは上野の彰義隊へとバラバラとなり、土方が死地を求めて五稜郭で最後の抵抗を試みるのが明治二年、この間発足以来5,6年間である。

5)しない剣道と真剣勝負とはどう違うのですか?

江戸時代は、原則として真剣勝負は御法度。真剣勝負は敵討ち(荒木又右衛門が手助けした鍵屋の辻など)等に限られる。実戦慣れしていない一対一の真剣勝負はお互い恐怖心から間合いが遠く、近づくと直ぐに離れ、なかなか勝負がつかない、へっぴり腰になると言われている。

一方、集団での戦闘は戊辰戦争の折、神道無念流 根岸信五郎によると「無我夢中で、間合いも技術もあったものではない。気がつくと何とか生きていた」と言っている。

なお、古武術は時代によって攻め方が違う。例えば鎧、兜を着けている時代には、切れる場所が限られているので、手首の裏、足のふくらはぎの上等、防具でカバーしにくいところを狙う、また切り方も下からの切り上げを多く使い、上から切り降ろす時は「捲打ち」といって兜の鍬形に当らない様に左斜め上から切下ろす。 足運びも現代剣道の「すり足」でなく、「歩み足」である。実戦は現代剣道より時代劇の殺陣剣法の方が近い。なお、中西一刀流の宗家 高野正弘氏は異色の殺陣指導者で、「音無しの構え」の殺陣を考案した。中里介山から是非とも机龍之介の映画の主役にと熱望されるも、映画監督に拒否された。高野氏が主役なら、迫力は段違いであったろうに惜しい事ではある。

6)文明開化の明治九年の廃刀令で剣術はどうなったのですか?

西欧文明を取り入れようとして、廃刀令(帯刀の禁止)は施行された。それに伴い、多くの剣道家や道場は廃れた。この流れの中で榊原健吉が武士の生活を支え、剣道を伝えるために木戸銭をとり、撃剣興業を行ったところ、一般庶民に爆発的な人気を博した。明治政府は時代に逆行すると禁止したが、その直後に西南戦争が始まり、農民の寄せ集めだった政府軍は弱く、その強化策として大警視川路利良は会津の鬼佐川に応援を頼む。佐川官兵衛は初め断るも、同郷人の生活苦を捨て置けず、会津出身者400人をまとめ、政府軍に応募した。彼らの戦功が評価され、川路は警察制度を作った際、警察剣道として残った。

3.歴史 (戦闘方法と武器は互いに影響し、兵法の一部として剣術はどのように発展したのか?)

1)狩猟漁猟の時代:世界各地で石や昆棒が使用された。その技術は蓄積、世代伝承された。

2)三国志、水滸伝の時代:様々な武器が使われた。

「三国志」の舞台は1800年ぐらい前の中国の話、武器の名前もいわくありげである(例.張飛の蛇矛)。

「水滸伝」は時代設定が12世紀の宋。108人の好漢たちが使う武器も、また実に個性的でバラエティ豊かである。

3)平安から鎌倉時代

平安、鎌倉時代ではまだ槍はなく、主に弓(流鏑馬、笠懸、犬追物で知られる)が歩兵、騎兵の主たる武器で、近接戦闘では太刀が用いられた。儀式としての矢合わせ、名乗りをして戦闘開始、掟破りは、義仲、義経。また鎌倉後期から軽装の悪党、あぶれ者などが出てきた。彼らの戦い方はゲリラ等何でもありで(千早赤坂村の楠正成のゲリラ戦が有名)長めの太刀や長巻を使用した。

4)室町から戦国時代

室町後期以降になると戦いは大集団同士の戦闘になり、戦略的軍事行動を行うための軍制整備の一環として(軍隊として統率された)「備(そなえ)」「衆」「隊」「組」などの編成で、補給いわゆる輜重も重要になった。

このころ兵法三大源流と言われる念流(ねんりゅう)、神道流(しんとうりゅう)、陰流(かげりゅう)の3つの剣術流儀が誕生するが、部隊同士の戦場では槍、弓、鉄砲、騎馬が主力であった。刀は狭い場所での個人戦に使われた?

5)倭寇(わこう)の剣法

このころ東アジアの水陸で弓矢、槍、日本刀を扱う洗練された戦闘部隊が現われた。ある時は交易、海賊、ある時は税を横取りする強盗団となった。戦法も胡蝶陣や長蛇陣と自在に変化した。官憲も手のつけられない多国籍集団で、内陸奥地にまで協力者がいたのか数百キロの内陸も侵略している。

倭寇のピークは以下の2期に分かれる。

前期倭寇1375年から20年間(日本人中心に朝鮮人、中国人で構成され、主に高麗を侵略した。)

後期倭寇1550年から20年間(中国人中心に日本人、朝鮮人、南蛮人で構成され、中国を侵略した。)明代、北虜南倭と恐れられた。←影流の影響大。

倭寇の両手で刀を扱う剣術はその後中国では「苗刀」として伝えられ、1900年の義和団はこの刀法を用いた

なお、1543年ポルトガル人が種子島に着いた時に乗っていたのは、中国人倭寇の頭目・王直の船だった。

6)江戸時代

江戸時代、剣術が一番盛んなのでは?と思われるが、太平の時代となり実戦から離れた武士の表芸(原則真剣勝負は許されなかった)であった。禅や儒教の影響を受け、文武共に人間形成の役割が強調される。江戸中期より防具竹刀の登場による稽古が盛んになるが、竹刀による打ち合いは「剣法の真意に背く」との批判がその頃にも既に有った。真剣勝負が行われなかったが、各流派はそれぞれ技術を磨き伝えた。

7)幕末から明治時代

鉄砲,大砲の時代ではあるが、実戦剣術は最盛期。多くの剣客が輩出した。

8)大正~終戦まで

しない剣道による統一がすすむが、維新、日清、日露の実戦経験者が多数残存した

新撰組 斉藤一は警視庁から西南戦争に参加、同 永倉新八は北海道大学で明治の終りまで剣道指導、共に大正4年まで生き残る。

昭和50年位まで今次の戦争での実戦経験のある剣道指導者がいた。では何時頃から実戦とはなれた剣道になったのか?

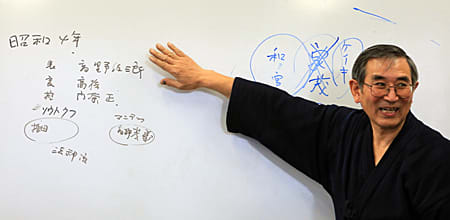

私見では、昭和4年の天覧試合あたりが昔の剣術と現代剣道と別れる分水嶺であると思う。出場者殆どが古流経験者だが、足構え身構えが現代剣道風になっている。

参考まで決勝戦の審判と選手を記す

昭和4年 天覧試合

表審判 高野 佐三郎 小野派一刀流 帝国剣道形制定主査

5歳のとき藩主の御前で中西一刀流の組太刀56本を演武

秩父事件の折、やむなく暴徒と斬り合って殺している?

裏審判 高橋 糾太郎 警視庁の撃剣世話掛 姫路藩 無外流高橋派

控審判 門奈 正 北辰一刀流 水府流 帝国剣道形制定主査委員

水戸天狗党関与で5年間幽閉 日清戦争で実戦

優勝 持田盛二 法神流 朝鮮総督府剣道師範 東京オリンピックで帝国剣道形を披露、外国人に称賛をうける

準優勝 高野茂義 中西一刀流、北辰一刀流 満鉄剣道師範

表審判 高野佐三郎の養子 高野弘正とは義兄弟

9)GHQによる剣道禁止時期(1945年~1952年)

敗戦により武道禁止令(昭和20年)が出され、GHQにより昭和27年まで剣道は禁止、フェンシングに似た着装に日本式防具の「しない競技」で代替された。剣道家は堂々と(柳生新陰流神戸先生)または隠れて(芦屋高校大松先生)あるいは杖術(持田先生)やしない競技でこの期間を凌ぐ。その後サンフランシスコ平和条約締結後、剣道は復活した。但し、しない競技は掛け声、体当たり、組打ち、等が禁止されていたので、戦後の剣道は組打ち、足がらみは無くなった。お姫様剣道となったという批判もある。

10)現代

現在の全日本剣道連盟は統一を重視し、スポーツ化し、本来の武術としての側面を軽視。刃筋に関しては下からの切り上げ等は原則認めず、あまりにも窮屈になり過ぎている。これに飽き足らず神道無念流の流れをくむ一派は「日本剣道協会」を発足させ組打ち、足がらみなど、より実践的な剣道をめざしている。

4.古流剣術

伝承の難しさ 会津の溝口一刀流

戊辰戦争や今次の戦争で御留流(秘密流派)のため大部分が失われた

創意工夫の是非 香取神道流

600年の間連綿と伝えられたと言われているが、これとて現在川崎の杉野道場と成田の道場ではそれぞれの主張強調する点が違う。太刀筋は殆ど同じだが、テンポ、間合い,残心、等かなり違っている。杉野系統からは更に畠山派が有り、これらも百年前は同じ形から出発している。この様に、今日伝えられている各流派でさえ原型を保つことはなかなかの難事である。

5.刀剣について

日本神話の名剣:天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)

八岐大蛇(やまたのおろち)の尾から天叢雲剣は出現、後に日本武尊が危機を切り抜けた草薙の剣でもある。三種の神器の一つ。熱田神宮の神体である。

謡曲の名剣:小狐丸(こぎつねまる)

稲荷大明神が霊狐(後ジテ)となって現れて相槌を務め、三条小鍛冶宗近の名剣小狐丸を仕上げる。実在の刀であるが行方不明。戦火で焼失したとも伝えられる。

流星剣

諸外国でも古来錆びない刀として隕鉄が使われた。日本では榎本武揚が明治半ば「白萩隕鉄1号」を購入し刀工の岡吉国宗に流星剣の製作を依頼した。苦労を重ねた結果、隕鉄60パーセントに鋼40パーセントの分量で混合し鍛えあげることに成功、皇太子(大正天皇)に献上された。

6.異色の剣士、武将

愛洲 久忠(あいすひさただ 1452-1538)

室町・戦国時代の兵法家。影流・陰流の始祖。愛洲氏は伊勢海賊の一党で久忠は八幡船で各地へ渡航し、貿易・略奪にかかわったのではないか?所謂倭寇の武術は影流の影響が大きい。

戚継光(せきけいこう 1528-1588)

中国,明の武将。北虜南倭の防御に活躍した。1561年日本の倭寇がたまたま落とした影流の巻物を武将戚継光が入手し「辛酉刀法」に掲載した。さらにまた、茅元儀の「武備志」にもこれは掲載された。これには「刀は軽快で、前後左右に飛び回り、剣で斬ろうと近づこうにも、刀の方が長く近づきにくい。また、槍で突こうにも柄ごと両断されてしまう。」 とある。1552年(嘉靖31)以後のいわゆる後期倭寇の大侵攻に当たり,総兵官胡宗憲のもとにあって,その鎮定に努力した。倭寇が明の軍隊を苦しめた要因を日本剣術の技の身軽さや素早さ、体捌きにあることを見抜いていた。戚継光は、対倭寇戦で得た陰流剣術の目録を研究し、多様な装備を持つ兵を一定の比率で混在させた鴛鴦陣(えんおうのじん)をどのように運用するかを工夫した。1557年には倭寇の大頭目王直を捕らえたのをはじめ、1563年の平海衛の戦でも倭寇の主力を撃滅した。倭寇が下火になると総兵官として薊州、永平、山海関等においてモンゴル軍の侵攻を撃退し、北辺の安全を保持した。

寺田宗有(1745-1825)

初め中西一刀流を学んだが、師匠が代替わりすると防具をつけた竹刀稽古中心となり、寺田はまだ16歳であったが、「面、小手等の防具による打ち合い稽古は剣法の真意に非ず」と中西道場を去り、高崎に戻り民生に当たった。高崎藩侯の要請で51歳の折「再度一刀流を学べ」と言われ、中西道場に戻った。千葉周作、高柳又四郎のしない稽古全盛のなか組太刀の稽古一本で天下無敵といわれた。形剣術日本最後の名手で「木刀の先からは火が出る」と評された。

榊原健吉(1830-1894)

義理人情に厚い江戸の名物男。撃剣興業と明治の天覧兜割(かぶとわり/鉢試)で有名。明珍派の作った兜を逸見宗助、上田馬之介が試みたが失敗、榊原のみが蛤刃の同田貫で幅三寸五分、深さ五分まで切り込んだ

中山博道(1872-1952)

神道無念流。身長160cm、体重60kg足らずの貧弱な体格から、到底ものにはならないだろうと言われたが、睡眠時間を4時間に削り、厳しい修行をして実力を付けた。大日本武徳会から前人未到の剣道・居合術・杖術の三範士号を授与され、「最後の武芸者」と評される。

晩年に全日本剣道選手権大会を見て、「竹刀捌きは、器用につきてはいるが、忌憚なく申し述べれば、及第点をつけられる者はいない。あんな攻防は日本刀ではとても思いもよらぬことであって、非常識も甚だしい。剣道が竹刀踊りの遊戯化したものに落ちないことを願う」と手厳しく批判している。

本来(竹刀)しない稽古と形稽古は別ものでないと主張、竹刀(竹刀の長さも含む)稽古も足さばきも独自の工夫をした。また秘伝の足さばきを3人(息子、森寅雄、神奈川県警の中村)にしか教えなかった。

1)日本の剣道もサムライも朝鮮が発祥地ですってね?

コリアの人は、相撲もサムライも剣道も全てコリアで発祥したと主張している。後発の韓国式剣道を世界標準にするため、コムドと称してオリンピック種目にして、日本から主導権を取ろうとしている。剣道のオリンピック種目化については、日本の全剣連は武道の側面を考慮して、積極的ではない。なお、テコンドーも日本の空手に手を加えたものだが、結果的にオリンピック種目となり、乗っ取られた形となっている。

2)コムド(韓国式剣道)の道場がありますが、日本剣道とどう違うのですか?

コリア固有の剣術は消えてしまって、存在しない。ただ、中国の古書に本国剣法、朝鮮拳法のイラストがある。(朝鮮勢法は1980年代に大韓剣道会が発掘し、現在復元作業が行われている)それを見たコリアの武道家が、日本剣道をアレンジしたものをコリア発祥の剣術と主張している。従って、コムドは50~60年ほど前に韓国の剣道家が日本の剣道を模倣して考え出したものと考えている。防具も日本のものと大きな違いは無い(袴の腰板をつけない、蹲踞/そんきょ無し)。

3年に1回、剣道の世界大会があり、日本は過去に一度だけ敗れた。(団体戦では、日本は15回中14回優勝。2006年には韓国が初優勝。個人戦では日本が15連勝)。2012年のイタリアで開催の試合では、韓国選手の試合マナーの悪さ(試合前後の挨拶をしない、等)が問題となった。

3)幕末の生麦事件で、島津久光の行列を馬に乗って逆行した英国人リチャードソンを切った薩摩の剣術は?

薬丸示現流(又は野太刀示現流とも称される)。これは「一の太刀を疑わず、二の太刀は負け」という一撃必殺の精神を以て相手を斬り殺す。長大な野太刀と特化して鍛えられた振りの破壊力は凄まじく、「明治維新は薬丸流でたたきあげた」といわれる。

4)新撰組は本当に強かったのですか?

実戦で鍛えられた集団で、真剣では相当強かったと考えられる。

近藤勇は多摩地方出身で、天然理心流を学んだ。江戸市ヶ谷にある支部道場(試衛館)で、後に新撰組の中心人物になる連中と稽古をしていた。ある日、浪士隊員募集の話が近藤の耳に入り、多くの門人を引き連れ京都に上る事になった。新撰組の始まり。

清川八郎(尊王攘夷派)が幕府に献策し、江戸の将軍家茂が京都に上る前に京都の治安を良くするため、江戸で浪士隊員を200余名募集して京に上らせた。ところが、清川はこの浪士隊を天皇直属とし、倒幕に使おうとした。

清川の二枚舌に腹を立てた近藤、芹沢ら20余名は初期の目的達成のため、清川と袂別し、そのまま京都に残る事にした。その後、京都守護職の松平容保から、主に不逞浪士の取り締まりと京都市中警備を任される。

新選組は浪士(町人、農民身分を含む)で構成された「会津藩預かり」という非正規組織であり、当初壬生に屯所をもうけた。

新撰組は時代に背を向けたバカ者たちと思われているが、戦術的には多数で少数を撃ち、鉄砲もよく稽古し、鎖の帷子を着用する等、合理的なプロ集団と言える。彼らは田舎者なので、武士よりも武士らしくふるまう事を重視した尊王佐幕の武人集団である。尊王倒幕の伊東甲子太郎が後に入隊する事もあったが、しばらくすると路線が合わず、伊東は衛士隊として決別。新撰組の絶頂期は宮部鼎三など尊王攘夷派を襲撃した池田屋事件の時で、これにより新撰組の名は一躍世間に鳴り響いた。ただ大政奉還以後、新撰組は京都から離れ、あるものは甲州へ、あるものは会津へ、あるものは上野の彰義隊へとバラバラとなり、土方が死地を求めて五稜郭で最後の抵抗を試みるのが明治二年、この間発足以来5,6年間である。

5)しない剣道と真剣勝負とはどう違うのですか?

江戸時代は、原則として真剣勝負は御法度。真剣勝負は敵討ち(荒木又右衛門が手助けした鍵屋の辻など)等に限られる。実戦慣れしていない一対一の真剣勝負はお互い恐怖心から間合いが遠く、近づくと直ぐに離れ、なかなか勝負がつかない、へっぴり腰になると言われている。

一方、集団での戦闘は戊辰戦争の折、神道無念流 根岸信五郎によると「無我夢中で、間合いも技術もあったものではない。気がつくと何とか生きていた」と言っている。

なお、古武術は時代によって攻め方が違う。例えば鎧、兜を着けている時代には、切れる場所が限られているので、手首の裏、足のふくらはぎの上等、防具でカバーしにくいところを狙う、また切り方も下からの切り上げを多く使い、上から切り降ろす時は「捲打ち」といって兜の鍬形に当らない様に左斜め上から切下ろす。 足運びも現代剣道の「すり足」でなく、「歩み足」である。実戦は現代剣道より時代劇の殺陣剣法の方が近い。なお、中西一刀流の宗家 高野正弘氏は異色の殺陣指導者で、「音無しの構え」の殺陣を考案した。中里介山から是非とも机龍之介の映画の主役にと熱望されるも、映画監督に拒否された。高野氏が主役なら、迫力は段違いであったろうに惜しい事ではある。

6)文明開化の明治九年の廃刀令で剣術はどうなったのですか?

西欧文明を取り入れようとして、廃刀令(帯刀の禁止)は施行された。それに伴い、多くの剣道家や道場は廃れた。この流れの中で榊原健吉が武士の生活を支え、剣道を伝えるために木戸銭をとり、撃剣興業を行ったところ、一般庶民に爆発的な人気を博した。明治政府は時代に逆行すると禁止したが、その直後に西南戦争が始まり、農民の寄せ集めだった政府軍は弱く、その強化策として大警視川路利良は会津の鬼佐川に応援を頼む。佐川官兵衛は初め断るも、同郷人の生活苦を捨て置けず、会津出身者400人をまとめ、政府軍に応募した。彼らの戦功が評価され、川路は警察制度を作った際、警察剣道として残った。

3.歴史 (戦闘方法と武器は互いに影響し、兵法の一部として剣術はどのように発展したのか?)

1)狩猟漁猟の時代:世界各地で石や昆棒が使用された。その技術は蓄積、世代伝承された。

2)三国志、水滸伝の時代:様々な武器が使われた。

「三国志」の舞台は1800年ぐらい前の中国の話、武器の名前もいわくありげである(例.張飛の蛇矛)。

「水滸伝」は時代設定が12世紀の宋。108人の好漢たちが使う武器も、また実に個性的でバラエティ豊かである。

3)平安から鎌倉時代

平安、鎌倉時代ではまだ槍はなく、主に弓(流鏑馬、笠懸、犬追物で知られる)が歩兵、騎兵の主たる武器で、近接戦闘では太刀が用いられた。儀式としての矢合わせ、名乗りをして戦闘開始、掟破りは、義仲、義経。また鎌倉後期から軽装の悪党、あぶれ者などが出てきた。彼らの戦い方はゲリラ等何でもありで(千早赤坂村の楠正成のゲリラ戦が有名)長めの太刀や長巻を使用した。

4)室町から戦国時代

室町後期以降になると戦いは大集団同士の戦闘になり、戦略的軍事行動を行うための軍制整備の一環として(軍隊として統率された)「備(そなえ)」「衆」「隊」「組」などの編成で、補給いわゆる輜重も重要になった。

このころ兵法三大源流と言われる念流(ねんりゅう)、神道流(しんとうりゅう)、陰流(かげりゅう)の3つの剣術流儀が誕生するが、部隊同士の戦場では槍、弓、鉄砲、騎馬が主力であった。刀は狭い場所での個人戦に使われた?

5)倭寇(わこう)の剣法

このころ東アジアの水陸で弓矢、槍、日本刀を扱う洗練された戦闘部隊が現われた。ある時は交易、海賊、ある時は税を横取りする強盗団となった。戦法も胡蝶陣や長蛇陣と自在に変化した。官憲も手のつけられない多国籍集団で、内陸奥地にまで協力者がいたのか数百キロの内陸も侵略している。

倭寇のピークは以下の2期に分かれる。

前期倭寇1375年から20年間(日本人中心に朝鮮人、中国人で構成され、主に高麗を侵略した。)

後期倭寇1550年から20年間(中国人中心に日本人、朝鮮人、南蛮人で構成され、中国を侵略した。)明代、北虜南倭と恐れられた。←影流の影響大。

倭寇の両手で刀を扱う剣術はその後中国では「苗刀」として伝えられ、1900年の義和団はこの刀法を用いた

なお、1543年ポルトガル人が種子島に着いた時に乗っていたのは、中国人倭寇の頭目・王直の船だった。

6)江戸時代

江戸時代、剣術が一番盛んなのでは?と思われるが、太平の時代となり実戦から離れた武士の表芸(原則真剣勝負は許されなかった)であった。禅や儒教の影響を受け、文武共に人間形成の役割が強調される。江戸中期より防具竹刀の登場による稽古が盛んになるが、竹刀による打ち合いは「剣法の真意に背く」との批判がその頃にも既に有った。真剣勝負が行われなかったが、各流派はそれぞれ技術を磨き伝えた。

7)幕末から明治時代

鉄砲,大砲の時代ではあるが、実戦剣術は最盛期。多くの剣客が輩出した。

8)大正~終戦まで

しない剣道による統一がすすむが、維新、日清、日露の実戦経験者が多数残存した

新撰組 斉藤一は警視庁から西南戦争に参加、同 永倉新八は北海道大学で明治の終りまで剣道指導、共に大正4年まで生き残る。

昭和50年位まで今次の戦争での実戦経験のある剣道指導者がいた。では何時頃から実戦とはなれた剣道になったのか?

私見では、昭和4年の天覧試合あたりが昔の剣術と現代剣道と別れる分水嶺であると思う。出場者殆どが古流経験者だが、足構え身構えが現代剣道風になっている。

参考まで決勝戦の審判と選手を記す

昭和4年 天覧試合

表審判 高野 佐三郎 小野派一刀流 帝国剣道形制定主査

5歳のとき藩主の御前で中西一刀流の組太刀56本を演武

秩父事件の折、やむなく暴徒と斬り合って殺している?

裏審判 高橋 糾太郎 警視庁の撃剣世話掛 姫路藩 無外流高橋派

控審判 門奈 正 北辰一刀流 水府流 帝国剣道形制定主査委員

水戸天狗党関与で5年間幽閉 日清戦争で実戦

優勝 持田盛二 法神流 朝鮮総督府剣道師範 東京オリンピックで帝国剣道形を披露、外国人に称賛をうける

準優勝 高野茂義 中西一刀流、北辰一刀流 満鉄剣道師範

表審判 高野佐三郎の養子 高野弘正とは義兄弟

9)GHQによる剣道禁止時期(1945年~1952年)

敗戦により武道禁止令(昭和20年)が出され、GHQにより昭和27年まで剣道は禁止、フェンシングに似た着装に日本式防具の「しない競技」で代替された。剣道家は堂々と(柳生新陰流神戸先生)または隠れて(芦屋高校大松先生)あるいは杖術(持田先生)やしない競技でこの期間を凌ぐ。その後サンフランシスコ平和条約締結後、剣道は復活した。但し、しない競技は掛け声、体当たり、組打ち、等が禁止されていたので、戦後の剣道は組打ち、足がらみは無くなった。お姫様剣道となったという批判もある。

10)現代

現在の全日本剣道連盟は統一を重視し、スポーツ化し、本来の武術としての側面を軽視。刃筋に関しては下からの切り上げ等は原則認めず、あまりにも窮屈になり過ぎている。これに飽き足らず神道無念流の流れをくむ一派は「日本剣道協会」を発足させ組打ち、足がらみなど、より実践的な剣道をめざしている。

4.古流剣術

伝承の難しさ 会津の溝口一刀流

戊辰戦争や今次の戦争で御留流(秘密流派)のため大部分が失われた

創意工夫の是非 香取神道流

600年の間連綿と伝えられたと言われているが、これとて現在川崎の杉野道場と成田の道場ではそれぞれの主張強調する点が違う。太刀筋は殆ど同じだが、テンポ、間合い,残心、等かなり違っている。杉野系統からは更に畠山派が有り、これらも百年前は同じ形から出発している。この様に、今日伝えられている各流派でさえ原型を保つことはなかなかの難事である。

5.刀剣について

日本神話の名剣:天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)

八岐大蛇(やまたのおろち)の尾から天叢雲剣は出現、後に日本武尊が危機を切り抜けた草薙の剣でもある。三種の神器の一つ。熱田神宮の神体である。

謡曲の名剣:小狐丸(こぎつねまる)

稲荷大明神が霊狐(後ジテ)となって現れて相槌を務め、三条小鍛冶宗近の名剣小狐丸を仕上げる。実在の刀であるが行方不明。戦火で焼失したとも伝えられる。

流星剣

諸外国でも古来錆びない刀として隕鉄が使われた。日本では榎本武揚が明治半ば「白萩隕鉄1号」を購入し刀工の岡吉国宗に流星剣の製作を依頼した。苦労を重ねた結果、隕鉄60パーセントに鋼40パーセントの分量で混合し鍛えあげることに成功、皇太子(大正天皇)に献上された。

6.異色の剣士、武将

愛洲 久忠(あいすひさただ 1452-1538)

室町・戦国時代の兵法家。影流・陰流の始祖。愛洲氏は伊勢海賊の一党で久忠は八幡船で各地へ渡航し、貿易・略奪にかかわったのではないか?所謂倭寇の武術は影流の影響が大きい。

戚継光(せきけいこう 1528-1588)

中国,明の武将。北虜南倭の防御に活躍した。1561年日本の倭寇がたまたま落とした影流の巻物を武将戚継光が入手し「辛酉刀法」に掲載した。さらにまた、茅元儀の「武備志」にもこれは掲載された。これには「刀は軽快で、前後左右に飛び回り、剣で斬ろうと近づこうにも、刀の方が長く近づきにくい。また、槍で突こうにも柄ごと両断されてしまう。」 とある。1552年(嘉靖31)以後のいわゆる後期倭寇の大侵攻に当たり,総兵官胡宗憲のもとにあって,その鎮定に努力した。倭寇が明の軍隊を苦しめた要因を日本剣術の技の身軽さや素早さ、体捌きにあることを見抜いていた。戚継光は、対倭寇戦で得た陰流剣術の目録を研究し、多様な装備を持つ兵を一定の比率で混在させた鴛鴦陣(えんおうのじん)をどのように運用するかを工夫した。1557年には倭寇の大頭目王直を捕らえたのをはじめ、1563年の平海衛の戦でも倭寇の主力を撃滅した。倭寇が下火になると総兵官として薊州、永平、山海関等においてモンゴル軍の侵攻を撃退し、北辺の安全を保持した。

寺田宗有(1745-1825)

初め中西一刀流を学んだが、師匠が代替わりすると防具をつけた竹刀稽古中心となり、寺田はまだ16歳であったが、「面、小手等の防具による打ち合い稽古は剣法の真意に非ず」と中西道場を去り、高崎に戻り民生に当たった。高崎藩侯の要請で51歳の折「再度一刀流を学べ」と言われ、中西道場に戻った。千葉周作、高柳又四郎のしない稽古全盛のなか組太刀の稽古一本で天下無敵といわれた。形剣術日本最後の名手で「木刀の先からは火が出る」と評された。

榊原健吉(1830-1894)

義理人情に厚い江戸の名物男。撃剣興業と明治の天覧兜割(かぶとわり/鉢試)で有名。明珍派の作った兜を逸見宗助、上田馬之介が試みたが失敗、榊原のみが蛤刃の同田貫で幅三寸五分、深さ五分まで切り込んだ

中山博道(1872-1952)

神道無念流。身長160cm、体重60kg足らずの貧弱な体格から、到底ものにはならないだろうと言われたが、睡眠時間を4時間に削り、厳しい修行をして実力を付けた。大日本武徳会から前人未到の剣道・居合術・杖術の三範士号を授与され、「最後の武芸者」と評される。

晩年に全日本剣道選手権大会を見て、「竹刀捌きは、器用につきてはいるが、忌憚なく申し述べれば、及第点をつけられる者はいない。あんな攻防は日本刀ではとても思いもよらぬことであって、非常識も甚だしい。剣道が竹刀踊りの遊戯化したものに落ちないことを願う」と手厳しく批判している。

本来(竹刀)しない稽古と形稽古は別ものでないと主張、竹刀(竹刀の長さも含む)稽古も足さばきも独自の工夫をした。また秘伝の足さばきを3人(息子、森寅雄、神奈川県警の中村)にしか教えなかった。

森寅雄(1914-1965)

1937年、アメリカ合衆国へ渡りフェンシングを習い始めた。僅か6カ月の練習で実質的な全米チャンピオンになったことはフェンシング界を驚愕させ、その強さと名前から「タイガー・モリ」と呼ばれた。日米両国でフェンシングと剣道の指導に尽力。昭和35年には、オリンピックローマ大会に米国フェンシングチーム監督として参加。東京、メキシコ大会と全米チームのコーチを務める

甲野善紀(こうのよしき/1949-)

最近有名になった古武道研究家。一部から売名家と批判もされるが、武術だけでなく、古武道の体術を工夫して介護現場で楽に身体を支える方法やバスケットで相手を抜く方法などを紹介している。変わり者ではあるが世間に古武道ブームを巻き起こした。

7.その他(他の武道、等に関わる事項をここにまとめました。)

・車の避け方、小手の打ち方を例示実演

・現在の剣道の得点は面、突き、胴、小手のみにしか与えられない。しかし実戦ではそれ以外の部位、例えば足などへの攻撃も有効なのだから、少しおかしい。(実演)足捌きでは、例えば新陰流の方が、現在の剣道より合理的と思う?全剣連の胴の切り方(深すぎる=刀が抜けにくい)と新陰流の薄い切り方を実演。

「剣道は何に役立つか?」と言われれば困るが 剣道の四病ともいいますが、攻防の一瞬でも心が、驚(きょう)・懼(く)・疑(ぎ)・惑(わく)に捉われると身体がこわばり、思いのまま動かない。このため常に冷静に心が動揺しないよう工夫するのが剣道の醍醐味である

「子供に剣道を教えるメリットは?」

子供には何か熱中するものがないといけない。礼儀、姿勢、異世代との交流も大事だが、試合で一回戦の壁を破る事が大事。試合に負け涙する子は何事も本気になれる。

8.武道 如是我聞

大島修七段(元3年H組)の心掛け:今日こそは生涯で最良の面を打ちたい。

鎌倉武道館弓道の先生の話:所謂名人ではなく、市井の70過ぎの先生ではあるが、「先生歳をとると的がだんだん見づらくなって大変でしょうね」とうかがってしまった。ところがこの先生「弓道は眼ではなく心の目で的を見る」とのことで思わず脱帽。

高齢者剣道教室の武士道:一級をパスした人が、「失敗した人が一級をパスするまで待って、一緒に初段の試験を受けたい」(武士道の一端を垣間見た思い)

新陰流赤羽根先生の親心:約25年前に、鶴岡八幡さまの道場で父親(現在約70才)、息子(現在約40才)と中村が稽古。その時に中村が赤羽根氏の息子の剣道を「大きくて良い」とほめた事を父親がいまだに覚えており、その話を披露された。(ほめた中村も息子もとうに忘れている)親とは有難いものだ。

鈴木貫太郎首相の夫人:2.26事件時、重傷を負った鈴木貫太郎首相の夫人が「トドメだけは刺してくれるな!刺すのであれば私がやる!」と一喝。反乱軍はたじろぎ、鈴木首相は生き残った。

9.最後に(中村氏の挨拶)

いろんな話題が出てきたので、もう少し勉強してきた方が良かったかな。ひと月ほど準備期間があり、ネット等を利用したり、周りの先生方にも聞いたりして準備した。でもまだ解らない事も多いので、一つの説と考えてほしい。また日本人の求道精神は、高齢者に教えていても感じる事があり、それは救いかなと思う。 なお、平和憲法で今後、長期間いけるとは思わない、現場の自衛官が判断や行動に迷わないように法改正すべきではないか?

「日本を実弾から防衛する覚悟が必要では?」

(追記)自分が知っている事や考えを残したいと思い、ブログ(この1年間ほどは更新できていないが)や「やまとごころ」を書いている。その中には武道の話もいくらか載せている。

「ばいきんまん物語」で検索「ジュンイチのブログ」をクリックしてお読み頂ければ幸いです

。1937年、アメリカ合衆国へ渡りフェンシングを習い始めた。僅か6カ月の練習で実質的な全米チャンピオンになったことはフェンシング界を驚愕させ、その強さと名前から「タイガー・モリ」と呼ばれた。日米両国でフェンシングと剣道の指導に尽力。昭和35年には、オリンピックローマ大会に米国フェンシングチーム監督として参加。東京、メキシコ大会と全米チームのコーチを務める

甲野善紀(こうのよしき/1949-)

最近有名になった古武道研究家。一部から売名家と批判もされるが、武術だけでなく、古武道の体術を工夫して介護現場で楽に身体を支える方法やバスケットで相手を抜く方法などを紹介している。変わり者ではあるが世間に古武道ブームを巻き起こした。

7.その他(他の武道、等に関わる事項をここにまとめました。)

・車の避け方、小手の打ち方を例示実演

・現在の剣道の得点は面、突き、胴、小手のみにしか与えられない。しかし実戦ではそれ以外の部位、例えば足などへの攻撃も有効なのだから、少しおかしい。(実演)足捌きでは、例えば新陰流の方が、現在の剣道より合理的と思う?全剣連の胴の切り方(深すぎる=刀が抜けにくい)と新陰流の薄い切り方を実演。

「剣道は何に役立つか?」と言われれば困るが 剣道の四病ともいいますが、攻防の一瞬でも心が、驚(きょう)・懼(く)・疑(ぎ)・惑(わく)に捉われると身体がこわばり、思いのまま動かない。このため常に冷静に心が動揺しないよう工夫するのが剣道の醍醐味である

「子供に剣道を教えるメリットは?」

子供には何か熱中するものがないといけない。礼儀、姿勢、異世代との交流も大事だが、試合で一回戦の壁を破る事が大事。試合に負け涙する子は何事も本気になれる。

8.武道 如是我聞

大島修七段(元3年H組)の心掛け:今日こそは生涯で最良の面を打ちたい。

鎌倉武道館弓道の先生の話:所謂名人ではなく、市井の70過ぎの先生ではあるが、「先生歳をとると的がだんだん見づらくなって大変でしょうね」とうかがってしまった。ところがこの先生「弓道は眼ではなく心の目で的を見る」とのことで思わず脱帽。

高齢者剣道教室の武士道:一級をパスした人が、「失敗した人が一級をパスするまで待って、一緒に初段の試験を受けたい」(武士道の一端を垣間見た思い)

新陰流赤羽根先生の親心:約25年前に、鶴岡八幡さまの道場で父親(現在約70才)、息子(現在約40才)と中村が稽古。その時に中村が赤羽根氏の息子の剣道を「大きくて良い」とほめた事を父親がいまだに覚えており、その話を披露された。(ほめた中村も息子もとうに忘れている)親とは有難いものだ。

鈴木貫太郎首相の夫人:2.26事件時、重傷を負った鈴木貫太郎首相の夫人が「トドメだけは刺してくれるな!刺すのであれば私がやる!」と一喝。反乱軍はたじろぎ、鈴木首相は生き残った。

9.最後に(中村氏の挨拶)

いろんな話題が出てきたので、もう少し勉強してきた方が良かったかな。ひと月ほど準備期間があり、ネット等を利用したり、周りの先生方にも聞いたりして準備した。でもまだ解らない事も多いので、一つの説と考えてほしい。また日本人の求道精神は、高齢者に教えていても感じる事があり、それは救いかなと思う。 なお、平和憲法で今後、長期間いけるとは思わない、現場の自衛官が判断や行動に迷わないように法改正すべきではないか?

「日本を実弾から防衛する覚悟が必要では?」

(追記)自分が知っている事や考えを残したいと思い、ブログ(この1年間ほどは更新できていないが)や「やまとごころ」を書いている。その中には武道の話もいくらか載せている。

「ばいきんまん物語」で検索「ジュンイチのブログ」をクリックしてお読み頂ければ幸いです