***** ついでにXBMCも日本語化しましょう *****

pcDuinoにはXBMCというメディアプレイヤーがプリインストールされています。

何でもX-box media centerの意味だそうで、最新のバージョンではKodiとか言うらしいです(Kodiが何の意味かは判りません)。

pcDuinoで使えるのは古いXBMCバージョンですが、多くのフォーマットに対応しており、著作権保護されたコンテンツ以外は大抵のファイルが再生可能です。

ただし、そのままでは日本語のファイル名が文字化けしてしまいますので、これを日本語化します。

***** その前に大事なことがあった *****

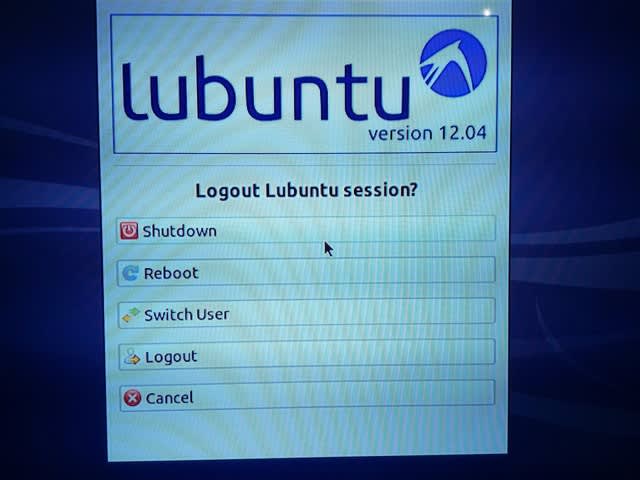

XBMCを起動する前に知っておくべきこととして、対応しているディスプレイ解像度に制約があるようです。

全ての設定を確認してはいませんが、私が普段使用している1360x768は不可で、画面が乱れてまったく操作できない状態になります。

そんなときは他の端末からログインしてkillするとか、玄人っぽい対処方法もあるとは思いますが、めんどくさいので私の場合はリセットボタンを押します。するとある程度の確率でファイルシステムを壊して再起動しなくなります

そんなわけで、この記事は1280x768の画面で作業しました。

なお、画面解像度の設定はpcDuino起動時に

Press [F8/1/A] to enter Board-config menu

というメッセージが表示されたところで、F8キーを押すことで設定メニューを開くことが出来ます。

デスクトップが起動したら、念のため設定どおりの解像度になっているか確認しておきましょう。

スタートメニューから"Preferences"→"Monitor Settings"で現在の解像度が確認できます。

下の図を参考にしてください。

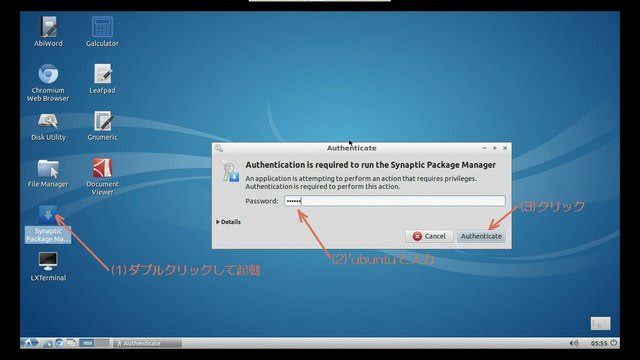

****** じゃあ、やるか *****

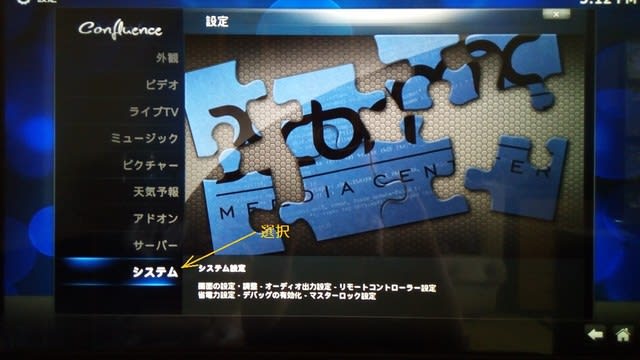

スタートメニューからXBMCを起動します。

画面どまんなかのメニューから"SYSTEM"→"Settings"を選択します。

"Appearance"を選択します。

"Skin"を選択し、"Fonts"の項で"Arial based"を選択します

次に"Internationalを"選択し、言語など各項目を設定します。詳細は下図の通りです。

これでファイル名が日本語で表示されるようになります。

***** でも音が出ません *****

ここまで設定が済んだわけですが、この状態では音声出力がアナログになっているようで、HDMIからは音が出ません。

ついでに音声出力をHDMIに変更しましょう。

先ほどのメニューから"システム"を選択します。

"オーディオハードウェア"を選択し、"オーディオ出力", "オーディオ出力デバイス"をそれぞれHDMIに変更します。

これでHDMIから音声が出力されるようになり、ネコネコカワイイのライブがいつでも楽しめるってぇ寸法よ。

参考までに、オリジナルの動画はこちらです。

***** 結局どうなのよ *****

で、ここまで来て言うのも何ですが、このXBMCなるもの、対応している解像度に制約があったり、一度マウスカーソルが消えると再表示されなくなったり、デスクトップに戻った後で画面が乱れたりで...

面白いけど、あんまし実用性はないなぁという印象です。

もっと別の解像度を試せば動作も安定するかもしれませんが...

。

。