2004年10月10日発行のART&CRAFT FORUM 34号に掲載した記事を改めて下記します。

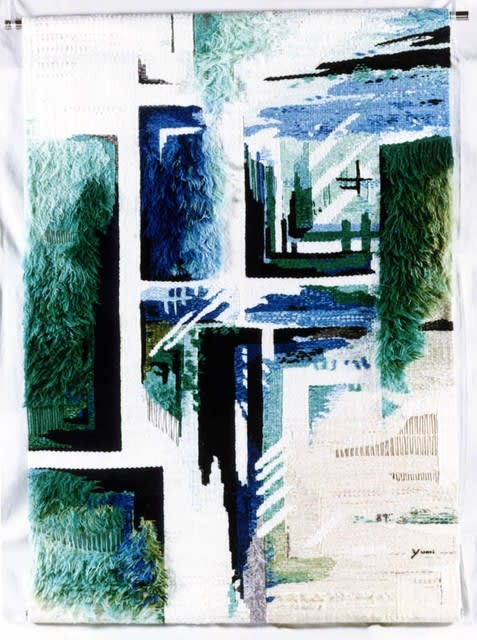

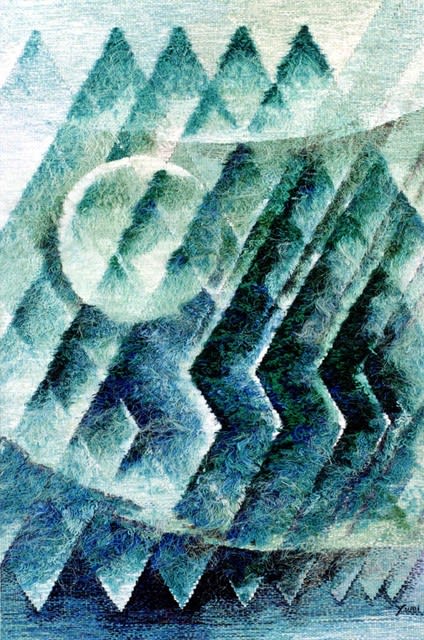

「夜明けの合唱」 榛葉莟子

昆虫の本のヒグラシの頁には、朝と夕方にカナカナと鳴き涼しさをさそうとか、明け方と夕暮れに寂しい声でカナカナと鳴くとか簡単な説明で、確かにそうなのだけれど。ならば、あの夜明け方に聞いたヒグラシの合唱は何だったのだろうか。謎をかけられたように今も耳に残るヒグラシの合唱。夕陽が庭をあかく染めはじめる時刻、カナカナカナとヒグラシの声が聞こえてくる。周りの木々のどこかからまず一声が始まるのはまだ半袖には早い七月半ば頃。夕餉の食卓を囲みながら、あっ、カナカナだと顔を見合わせ今年も夏が来たねえと高原の夏の訪れを味わう。東京にいた頃はカナカナの声は八月末頃だったろうか。あの涼やかな声は夏のおわりと秋の始まりの狭間を告げるカナカナと思っていたけれど、カナカナにとってのその時は気温がかなめということのようだ。連鎖しあうカナカナの声は重ならず、間をおいては次次と繰り返されるほんのわずかな夕暮れの時。夕陽が沈むとともに何事もなかったかのようにぴたり鳴き止む。ほんとうにぴたり止む。

カナカナと聞こえるようだけれど私にはシャシャシャシャとも聞こえる。割れた鈴を振るような、ブルースのハーモニカの音色のような高い声は、いく層もの紗がかかっているような透かした響きも感じさせる。透きガラスがわずかなゆがみや傷によっていっそう透き通って見えてくるようなそれと通じる。陽暮れ時に鳴くからヒグラシというのかと思っていたけれどそんな単純なものではないようだ。それはある日の明け方のことだった。何百何千と思えるほどのヒグラシの声が重なりあわさって、シャシャシャシャシャッと烈しい速さで響きわたる讃歌のごとくの迫力の合唱に、はっと目を覚ました。霧がかかったように白々としたカーテン越しの外は、いましも夜が明けかかる日の出の時刻ではないのか。いったい何事が起きたのだろう。迫力の合唱に聞き入るがじきにぴたり止んだ。朝がきたのだ。眠りを覚まされたにも関わらずまったくやかましいとも思えず目を閉じて聞いているうち、独特の声質の清らかさや、何か整然とした儀式のような緊張の心地良さを感じさせるあの合唱は何かに似ていると思えた。夜明けの合唱は数日続いたが、それもある日ぴたり終わった。耳に残ったまま気にかかっていたあの何かに似ている合唱の響きのかたちは、そうだ声明の響きに通じるとふとそう思えた。

普段日の出の早朝に起きることはないけれど、日の出を待った新年の朝の経験がある。黒い峰の山々の向こうから、ゆらゆらと光を放ちながら昇ってくる太陽の真赤な頭がみえはじめたかと思うまに、ぽっと飛び出たかのような一瞬のまさに日の出の出現。いっせいにあたりを私たちをも黄金色に染めたまぶしい光りのなかで、そこにいた誰もが自然に胸の前に両手を合わせていた。ヒグラシならずとも何か昂揚感がひたひたと染みてきてさけんでみたい衝動は生まれる。日の出の瞬間ヒグラシの集団の鳴く声は最高潮に達したのだと想像すれば、夜明け方の声明にも似たヒグラシの合唱の響きの烈しさに、同じ生あるものとして根っこが揺さぶられる。

真夏の日照りの日中ではなく、ヒグラシの鳴く時刻が日の出と日の入りの時刻の陽の光りのその時だけに声高らかと鳴くそのことに興味をそそられる。夕焼け空にみとれ沈む夕陽を見ていると遠くからオルガンの音色でも聞こえてくるような心のふるえは誰もが感じられる経験と思うけれども、その時カナカナの声が聞こえてきたら夕焼け派の人間ならずとも孤独な詩人になる。たとえばそれから、ゆっくりゆるゆると幕が下りてきて、ふりかえれば夜がそこにいる。ぼんやり白かった昼の月はくっきりこうこうと縁取られ輝いている。昼間青空に眠る三日月を見かけていたならば、その夜の三日月にこんばんわと挨拶なんかしたくなる。光りに反応するのはカナカナも人間も同じだ。心をつきうごかすおさえがたい衝動がそこに生まれるのはなぜだろう。そういえば暑い夜、網戸に突進してきた大きなクワガタがいた。いやクワガタは部屋の明かりに突進してきたので、網戸がそれをはばんでいたことになるけれど。夜の網戸には羽根のある小さな生き物が無数に集まりぱたぱた網戸を擦る羽音が聞こえる。網戸のこちら側の明かりの部屋で私と猫がじっと観察していると虫の目と合ったような気がする。観察しているのは向こうも同じかもしれない。

常に謎々を仕掛けてくる暗示に満ちているこの世界。この夏経験した夜明けのヒグラシのことにしても、自分の釣り糸の先に引っかかってきた不思議と感じられる謎々は暗示のかたちで投げられた天からの贈り物ともいえる。

「夜明けの合唱」 榛葉莟子

昆虫の本のヒグラシの頁には、朝と夕方にカナカナと鳴き涼しさをさそうとか、明け方と夕暮れに寂しい声でカナカナと鳴くとか簡単な説明で、確かにそうなのだけれど。ならば、あの夜明け方に聞いたヒグラシの合唱は何だったのだろうか。謎をかけられたように今も耳に残るヒグラシの合唱。夕陽が庭をあかく染めはじめる時刻、カナカナカナとヒグラシの声が聞こえてくる。周りの木々のどこかからまず一声が始まるのはまだ半袖には早い七月半ば頃。夕餉の食卓を囲みながら、あっ、カナカナだと顔を見合わせ今年も夏が来たねえと高原の夏の訪れを味わう。東京にいた頃はカナカナの声は八月末頃だったろうか。あの涼やかな声は夏のおわりと秋の始まりの狭間を告げるカナカナと思っていたけれど、カナカナにとってのその時は気温がかなめということのようだ。連鎖しあうカナカナの声は重ならず、間をおいては次次と繰り返されるほんのわずかな夕暮れの時。夕陽が沈むとともに何事もなかったかのようにぴたり鳴き止む。ほんとうにぴたり止む。

カナカナと聞こえるようだけれど私にはシャシャシャシャとも聞こえる。割れた鈴を振るような、ブルースのハーモニカの音色のような高い声は、いく層もの紗がかかっているような透かした響きも感じさせる。透きガラスがわずかなゆがみや傷によっていっそう透き通って見えてくるようなそれと通じる。陽暮れ時に鳴くからヒグラシというのかと思っていたけれどそんな単純なものではないようだ。それはある日の明け方のことだった。何百何千と思えるほどのヒグラシの声が重なりあわさって、シャシャシャシャシャッと烈しい速さで響きわたる讃歌のごとくの迫力の合唱に、はっと目を覚ました。霧がかかったように白々としたカーテン越しの外は、いましも夜が明けかかる日の出の時刻ではないのか。いったい何事が起きたのだろう。迫力の合唱に聞き入るがじきにぴたり止んだ。朝がきたのだ。眠りを覚まされたにも関わらずまったくやかましいとも思えず目を閉じて聞いているうち、独特の声質の清らかさや、何か整然とした儀式のような緊張の心地良さを感じさせるあの合唱は何かに似ていると思えた。夜明けの合唱は数日続いたが、それもある日ぴたり終わった。耳に残ったまま気にかかっていたあの何かに似ている合唱の響きのかたちは、そうだ声明の響きに通じるとふとそう思えた。

普段日の出の早朝に起きることはないけれど、日の出を待った新年の朝の経験がある。黒い峰の山々の向こうから、ゆらゆらと光を放ちながら昇ってくる太陽の真赤な頭がみえはじめたかと思うまに、ぽっと飛び出たかのような一瞬のまさに日の出の出現。いっせいにあたりを私たちをも黄金色に染めたまぶしい光りのなかで、そこにいた誰もが自然に胸の前に両手を合わせていた。ヒグラシならずとも何か昂揚感がひたひたと染みてきてさけんでみたい衝動は生まれる。日の出の瞬間ヒグラシの集団の鳴く声は最高潮に達したのだと想像すれば、夜明け方の声明にも似たヒグラシの合唱の響きの烈しさに、同じ生あるものとして根っこが揺さぶられる。

真夏の日照りの日中ではなく、ヒグラシの鳴く時刻が日の出と日の入りの時刻の陽の光りのその時だけに声高らかと鳴くそのことに興味をそそられる。夕焼け空にみとれ沈む夕陽を見ていると遠くからオルガンの音色でも聞こえてくるような心のふるえは誰もが感じられる経験と思うけれども、その時カナカナの声が聞こえてきたら夕焼け派の人間ならずとも孤独な詩人になる。たとえばそれから、ゆっくりゆるゆると幕が下りてきて、ふりかえれば夜がそこにいる。ぼんやり白かった昼の月はくっきりこうこうと縁取られ輝いている。昼間青空に眠る三日月を見かけていたならば、その夜の三日月にこんばんわと挨拶なんかしたくなる。光りに反応するのはカナカナも人間も同じだ。心をつきうごかすおさえがたい衝動がそこに生まれるのはなぜだろう。そういえば暑い夜、網戸に突進してきた大きなクワガタがいた。いやクワガタは部屋の明かりに突進してきたので、網戸がそれをはばんでいたことになるけれど。夜の網戸には羽根のある小さな生き物が無数に集まりぱたぱた網戸を擦る羽音が聞こえる。網戸のこちら側の明かりの部屋で私と猫がじっと観察していると虫の目と合ったような気がする。観察しているのは向こうも同じかもしれない。

常に謎々を仕掛けてくる暗示に満ちているこの世界。この夏経験した夜明けのヒグラシのことにしても、自分の釣り糸の先に引っかかってきた不思議と感じられる謎々は暗示のかたちで投げられた天からの贈り物ともいえる。