おはようございます。今日も皆さんの暇つぶしになればと思ってコラムを書いてみました。

今回も説明のために画像を一つ挟み込みます。

伝統料理というものは、あたかも古来から存在してきたように錯覚されがちである事は、食の歴史その3で書いたすきやきと、食の歴史その4で書いた寿司の話でも紹介しましたが、民族料理と言われる物の多くはこのように、せいぜい200~300年の歴史しかなかったりします。

歴史の錯覚と同じように、朝鮮料理=辛いといった図式がおぱりでしょうが。実際に韓国人一人当たりの年間トウガラシ消費量は約2キロという統計がありますが、世界的にみてもトップクラスとされます。

それでは、古くから朝鮮料理は辛いのかというと、そうでなかったりします。

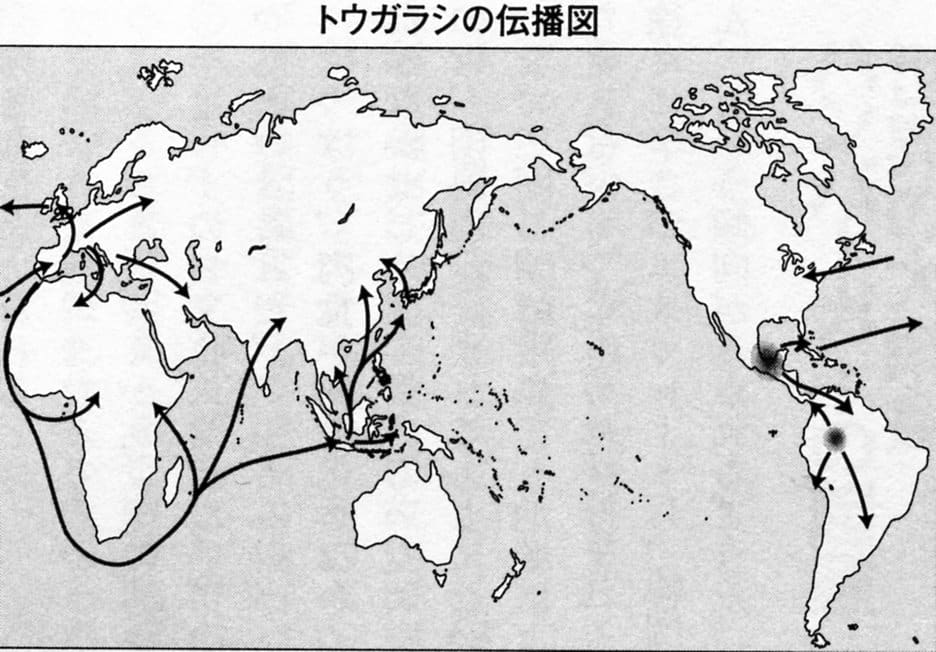

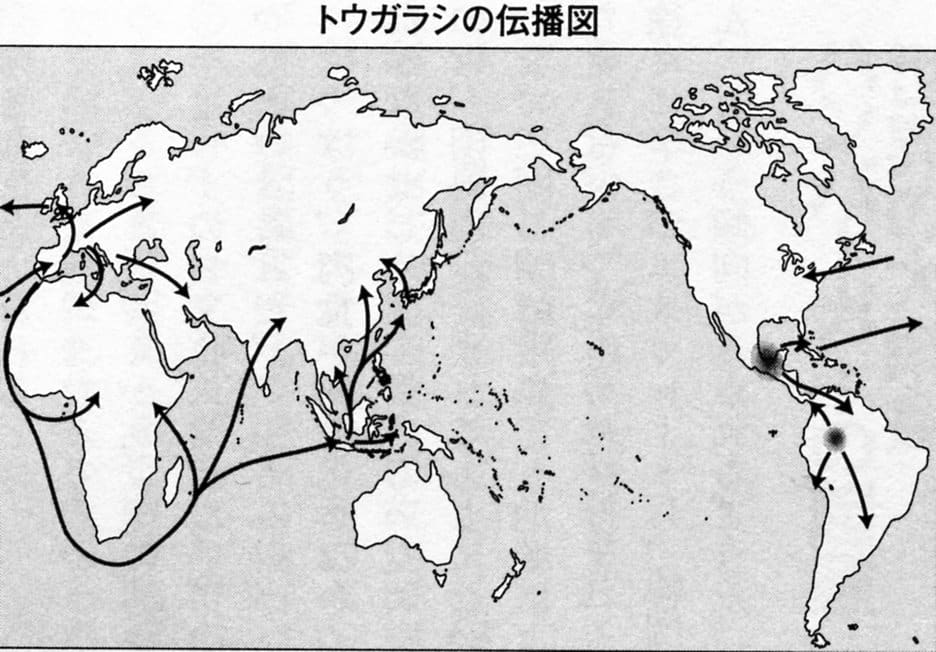

朝鮮料理が辛い理由はトウガラシを意味する苦椒(コチュ)をふんだんに使用することにあるが、トウガラシの原産地は中南米でして、新大陸アメリカを1492年に発見したコロンブスがヨーロッパに持ち帰りましたが忘れられ、1500年にポルトガル人がブラジルを発見、再確認されてからヨーロッパでも自給自足できるスパイスとしてポルトガル、スペイン、イタリアなどの南ヨーロッパを中心に栽培されていきました。

こうしてヨーロッパや世界各地に広がったトウガラシは地域によって様々な品種がありますが。20年以上前に韓国でトウガラシが不作だったため、急遽ハンガリーから輸入したら辛くなく、騒動になったという報道がされていました。

トウガラシにはスパイス用の辛い品種と、野菜用の辛くない品種がありまして、ハンガリーはヨーロッパでも特にトウガラシを食べる国ですが、辛くない甘いトウガラシを使っておりまして、それを粉末にしたものはパプリカとか言われています。

トウガラシの伝来に話を戻しますと、日本には1552年にポルトガルの宣教師が現在の大分県を拠点とした戦国大名、大友義鎮(おおとも よししげ)にトウガラシの苗ごと献上されたましたが。最初は食用に用いられず。江戸時代初期に書かれた兵法書「雑兵物語」には足袋の中にトウガラシを入れると霜焼け止めになると書かれていたり、または毒薬とされていました。

また、イエスズ会の宣教師は中国にも伝え、麻婆豆腐などを生み出した四川料理へと繋がっていきます。

このトウガラシが朝鮮に伝わった説は2つほどありまして、東アジア沿岸で暴れまわっていた倭寇(わこう)による伝来説と秀吉の朝鮮出兵にともなって渡ったという説があります。

いずれの説にせよ九州から伝わったとされるトウガラシがいまや朝鮮料理の決め手で、切っても切れない関係にあるといっても過言ではありませんが、辛さ代名詞となっているのが漬物の総称であるキムチは。

「汁気が多い漬物」

を意味する沈菜(チムチェ)が語源ですが、これにトウガラシを合わせて漬け込むようになったのは、1800年代にトウガラシを使った料理の記録が少し出てくるようになったと言われているので、比較的最近となります。

それまではニンニク、サンショウ、ショウガ、シソなど自生の薬味類に塩で味付けして発酵させる、どこにでもみられるような漬物に過ぎませんでした。

コショウもあることにはありましたが、東南アジアと南蛮貿易によって結ばれていた日本を経由して輸入される貴重なスパイスで、とても庶民の手に届く代物ではありませんでした。

日本で戦国時代が終わって徳川幕府になって江戸時代が始まった頃の1613年、朝鮮の李晬光(りさいこう)が、『芝峰類説(チボンリュソル)』編纂した百科全書にて朝鮮半島におけるトウガラシの存在に触れた文献なのですが、この文献によりますと、

「南蛮椒(トウガラシの事を指す)には毒がある。最近ではたまにこれが栽培されているのを見かける。酒屋で焼酎に加えて売っており、これを飲んだために死んだ者も少なくない」

と記述され、食用どころか猛毒扱いされていたようです。

当時は、日本人が朝鮮民族を毒殺する目的で恐ろしい毒草を持ち込んだという、まことしやかな都市伝説まで流れていたと言われています。

その後に編纂された朝鮮の料理指南書『飲食知味方』にも、コショウ、サンショウ、ショウガ、ニンニク、タデなどのスパイスは紹介されているものトウガラシについての記述は、一切ありません。

朝鮮半島でトウガラシがどうにか日の目を見るようになったのは、1700年代初期で。1715年に水耕法を体系化した農書『山林経済』では、初めてトウガラシの栽培法が紹介されています。

やがて1700年後半にいたってトウガラシみそのコチュジャン開発され、もともと塩辛い保存食として食されたキムチの変質防止と臭みを除去する目的から、徐々にキムチや塩辛の中に取り入れられるようになるなどの経緯をたどりつつ、トウガラシを使った辛い味付けが庶民の家庭に定着したのはさらに下って1800年代に入ってからとなります。

朝鮮料理は辛いという概念も実は200年足らずの食文化に過ぎず、それ以前の料理の味付けは、少しも辛くなかったのです。

一方、肉食が一般化しなかった日本では、コショウやトウガラシの強い風味にはなかなか馴染めず、長い間観賞用だったり、漢方薬を参考に調合して七味にされるにとどまっていました。

本格的に使われるようになったのは、肉料理が好まれるようになった明治時代まで待たなければいけませんでした。

明治になって江戸時代よりは使われるようになりましたが、砂糖を隠し味とする、すきやきや肉じゃがなどが好まれた時代で、カレーも今の基準では甘口しかなかったようなので、大量に使われるようになったのは戦後のようです。

そのせいか、自分の地元でもお年を召した方々はあまり辛いものを口にしなかったりします。

なお、同じ朝鮮半島でも地域によって辛さに対する好みの違いがありまして。

もっとも薄味が好まれるのが朝鮮半島北西部の平安(ピョンアン)地方ですが、南へいくにつれて徐々に辛さが増して、朝鮮半島南東部の慶尚(キョサン)地方に下ると激辛の味付けこそがこそが一番という傾向がみられるようです。

今日のコラムはこれで終わりですが。皆さんいい暇つぶしになったでしょうか?

今回も説明のために画像を一つ挟み込みます。

伝統料理というものは、あたかも古来から存在してきたように錯覚されがちである事は、食の歴史その3で書いたすきやきと、食の歴史その4で書いた寿司の話でも紹介しましたが、民族料理と言われる物の多くはこのように、せいぜい200~300年の歴史しかなかったりします。

歴史の錯覚と同じように、朝鮮料理=辛いといった図式がおぱりでしょうが。実際に韓国人一人当たりの年間トウガラシ消費量は約2キロという統計がありますが、世界的にみてもトップクラスとされます。

それでは、古くから朝鮮料理は辛いのかというと、そうでなかったりします。

朝鮮料理が辛い理由はトウガラシを意味する苦椒(コチュ)をふんだんに使用することにあるが、トウガラシの原産地は中南米でして、新大陸アメリカを1492年に発見したコロンブスがヨーロッパに持ち帰りましたが忘れられ、1500年にポルトガル人がブラジルを発見、再確認されてからヨーロッパでも自給自足できるスパイスとしてポルトガル、スペイン、イタリアなどの南ヨーロッパを中心に栽培されていきました。

こうしてヨーロッパや世界各地に広がったトウガラシは地域によって様々な品種がありますが。20年以上前に韓国でトウガラシが不作だったため、急遽ハンガリーから輸入したら辛くなく、騒動になったという報道がされていました。

トウガラシにはスパイス用の辛い品種と、野菜用の辛くない品種がありまして、ハンガリーはヨーロッパでも特にトウガラシを食べる国ですが、辛くない甘いトウガラシを使っておりまして、それを粉末にしたものはパプリカとか言われています。

トウガラシの伝来に話を戻しますと、日本には1552年にポルトガルの宣教師が現在の大分県を拠点とした戦国大名、大友義鎮(おおとも よししげ)にトウガラシの苗ごと献上されたましたが。最初は食用に用いられず。江戸時代初期に書かれた兵法書「雑兵物語」には足袋の中にトウガラシを入れると霜焼け止めになると書かれていたり、または毒薬とされていました。

また、イエスズ会の宣教師は中国にも伝え、麻婆豆腐などを生み出した四川料理へと繋がっていきます。

このトウガラシが朝鮮に伝わった説は2つほどありまして、東アジア沿岸で暴れまわっていた倭寇(わこう)による伝来説と秀吉の朝鮮出兵にともなって渡ったという説があります。

いずれの説にせよ九州から伝わったとされるトウガラシがいまや朝鮮料理の決め手で、切っても切れない関係にあるといっても過言ではありませんが、辛さ代名詞となっているのが漬物の総称であるキムチは。

「汁気が多い漬物」

を意味する沈菜(チムチェ)が語源ですが、これにトウガラシを合わせて漬け込むようになったのは、1800年代にトウガラシを使った料理の記録が少し出てくるようになったと言われているので、比較的最近となります。

それまではニンニク、サンショウ、ショウガ、シソなど自生の薬味類に塩で味付けして発酵させる、どこにでもみられるような漬物に過ぎませんでした。

コショウもあることにはありましたが、東南アジアと南蛮貿易によって結ばれていた日本を経由して輸入される貴重なスパイスで、とても庶民の手に届く代物ではありませんでした。

日本で戦国時代が終わって徳川幕府になって江戸時代が始まった頃の1613年、朝鮮の李晬光(りさいこう)が、『芝峰類説(チボンリュソル)』編纂した百科全書にて朝鮮半島におけるトウガラシの存在に触れた文献なのですが、この文献によりますと、

「南蛮椒(トウガラシの事を指す)には毒がある。最近ではたまにこれが栽培されているのを見かける。酒屋で焼酎に加えて売っており、これを飲んだために死んだ者も少なくない」

と記述され、食用どころか猛毒扱いされていたようです。

当時は、日本人が朝鮮民族を毒殺する目的で恐ろしい毒草を持ち込んだという、まことしやかな都市伝説まで流れていたと言われています。

その後に編纂された朝鮮の料理指南書『飲食知味方』にも、コショウ、サンショウ、ショウガ、ニンニク、タデなどのスパイスは紹介されているものトウガラシについての記述は、一切ありません。

朝鮮半島でトウガラシがどうにか日の目を見るようになったのは、1700年代初期で。1715年に水耕法を体系化した農書『山林経済』では、初めてトウガラシの栽培法が紹介されています。

やがて1700年後半にいたってトウガラシみそのコチュジャン開発され、もともと塩辛い保存食として食されたキムチの変質防止と臭みを除去する目的から、徐々にキムチや塩辛の中に取り入れられるようになるなどの経緯をたどりつつ、トウガラシを使った辛い味付けが庶民の家庭に定着したのはさらに下って1800年代に入ってからとなります。

朝鮮料理は辛いという概念も実は200年足らずの食文化に過ぎず、それ以前の料理の味付けは、少しも辛くなかったのです。

一方、肉食が一般化しなかった日本では、コショウやトウガラシの強い風味にはなかなか馴染めず、長い間観賞用だったり、漢方薬を参考に調合して七味にされるにとどまっていました。

本格的に使われるようになったのは、肉料理が好まれるようになった明治時代まで待たなければいけませんでした。

明治になって江戸時代よりは使われるようになりましたが、砂糖を隠し味とする、すきやきや肉じゃがなどが好まれた時代で、カレーも今の基準では甘口しかなかったようなので、大量に使われるようになったのは戦後のようです。

そのせいか、自分の地元でもお年を召した方々はあまり辛いものを口にしなかったりします。

なお、同じ朝鮮半島でも地域によって辛さに対する好みの違いがありまして。

もっとも薄味が好まれるのが朝鮮半島北西部の平安(ピョンアン)地方ですが、南へいくにつれて徐々に辛さが増して、朝鮮半島南東部の慶尚(キョサン)地方に下ると激辛の味付けこそがこそが一番という傾向がみられるようです。

今日のコラムはこれで終わりですが。皆さんいい暇つぶしになったでしょうか?

おはようございます。今日も皆さんの暇つぶしになればと思ってコラムを書いて見ました。

今回も地図を出して説明するので画像を少し使います。

日本人でカレーライスが嫌いな人が殆どいないほど国民食となっています。

固形のルーを使ったカレーはライス経済的で調理は手軽、しかも美味しいのだから、ラーメンとともに人気の料理と言えましょう。

平成11年の統計によると、国民一人当たり年間およそ64回カレーライスを食べているそうです。

となると、週に1回以上はカレーライスを食べている計算になります。

カレーライスといえば、あたかもインド料理の代表に見られているように思われている方々もおられるでしょうが、インドにカレーライスという料理はありません。

それどころか、カレーとか大航海時代にポルトガル人が命名カリという言葉さえ、ほとんど死語に近い。

日本にIT関係や留学でやってくるインド人は何かといえばカレーライスという、日本料理を食べさせられてうんざりしたと聞いています。

インド人にとっての日本で出されるカレーライスはベトベトした口当たりで妙に甘ったるく、どこか薬臭いと評判が悪く、

「このとろみがある不思議な日本料理はなんというのか?」

と聞かれた日本人が戸惑ったという話も聞いた事があります。

カレーの語源は諸説ありますが、インド南部のタミル地方で具を意味する「カリ」からとするのが妥当な説だろうと言われています。

1500年代の大航海時代、交易のためにやってきたポルトガル人が、住民の食べている汁をかけたご飯を指差して「これはなんというのか?」とたずねたところ、聞く方は料理名を言ってくれる事を期待していたのだが、聞かれたほうは具の事だと思い「カリだ」と答えたのだろうと推測されています。

こうして、突如カリは料理名とし一人歩きをはじめ、ヨーロッパに紹介されたのち、英語に取り入れられて世界に広まったというのが通説となっています。

ちなみに日本語のカレーは英語のカリーがなまったものだそうです。

インドには約3000種類の調理法が紹介されている「調理辞典」という文献にはカレーと名のつく料理はわずか25種類。

このようにカレーと言う言葉は、本場インドでさえ使われるのはごくまれで、カレーライスはコロッケなどと同じく、西洋料理をもとに手を加えた洋風の日本料理にほかならないのです。

本場インドでカレールーやカレー粉に該当するものを挙げれば、マサラがそれに当たるでしょう。

マサラはターメリック、カルダモン、グローブ、シナモン、コショウなどのスパイスを調合して石臼(いしうす)で潰した調味料、またはこれらを用いて味付けした料理の総称に他ならないのです。

インドでカレー料理という概念が存在しないのは、日本に出汁(だし)料理とか醤油料理がないのと同じ理屈と考えてくださればご理解いただけますでしょうか?

ところで、マサラのブレンドには、調合する分量混ぜ合わせるスパイスの種類が厳密に決まっているわけではなく、家庭ごとに異なり、料理や素材により千差万別の味を生んでいます。

日本の味噌汁や雑煮のように、親から子へ伝授されていく、いわゆる「おふくろの味」なのだそうです。

カレーがヨーロッパに伝わったのは、1772年。ウォーレン・ヘイスティングスがスパイス貿易を行う東インド会社の社員時代に大量のマサラとインディカ米を故郷イギリスに持ち帰ったことにはじまります。

彼はインド人コックを使ってカレーとライスのコンビネーションを作らせ、これをイギリスの宮廷のレセプションで披露したところ大評判だったとされています。

この噂を聞きつけたのが、貴族の宴会を請け負っていたクロス・アンド・ブラックウェル社(C&B)で。早速イギリス人の口に合うような辛さを抑えて調合し直し、商品として世界初のカレー粉の開発に成功しました。

これを使って肉や野菜を調理したものがイギリス風カレーの始まりであり、日本のカレーライスの元祖にもなっています。

しかし、インドにおける味付けは、スパイスと塩、場合によってはヨーグルトを添えるだけで、サラサラした煮汁に近いものが多いが、イギリスではシチューの調理法があるため、小麦粉でを使粘り気の強いベトベトしたソースへ変化した。この時点で、既にイギリスのカレーとインドのそれは、似て異なる料理となりました。

他にもインド、イギリス、日本、それ以外の国々も含めて多種多様に広がった世界各地の主なカレー料理を地図で下に出してみます。

日本でカレー料理の存在を初めて伝えたのは、幕末の1863年にヨーロッパへ使節としてフランスに派遣された三宅秀(みやけしゅう)でした。

彼は同じ船に乗り合わせたインド人の食事風景を

「飯の上にトウガラシを細身に致し、芋のドロドロのような物をかけ、これを手にてかき回して手掴みで食す。至って汚き物なり」

と記しています。

実際に、日本人がカレー料理を初めて口にしたことを記録に残しているのは、それから8年後の明治になって間もない1871年のことで、記念すべき第一号は、当事16歳であった会津藩士の山川健次郎。

国費留学生としてパシフィックメイル号でアメリカへ渡る途中、船中で食したのが最初であると言われています。

翌年出された「西洋料理指南」では、早くもカレーの調理法が紹介されています。

調理内容を要約しますと。

「ネギ一本、しょうが半分、ニンジンを少しみじん切りにし、バターを大さじ一杯で炒め、水を約270CCを加え、鶏肉、エビ、タイ、カキ、赤ガエルまどを入れてよく煮たのち、カレー粉小さじ一杯加えて1時間ほど煮る。よく煮あがったら塩を加え、更に小麦粉大さじ2杯を水に溶いて入れるべし」

といったものだった。

現在の調理法とかなり異なっているし、具といえば、ニンジン、ジャガイモ、タマネギといういわば定番三点セットがどこにも見当たらない。赤ガエルが入っている意外性もありますが、今ならシーフードカレーといった所なのでしょう。ただし、調理法から見て現代のカレーライスと風味も相当かけ離れているに違いないでしょう。

日本にはカレーライスとライスカレーの二つの言葉がありますが、この二つは、果たして同じ料理か、それとも微妙な違いがあるのかについて様々な説が飛び交っております。

たとえば、カレーの具の多いほうがカレーライス、米飯が多いほうがライスカレーという分量説。

具ち米飯が別々になったのがカレーライス、米飯の上に具をかけたのがライスカレーというスタイル説。

また皿で出されるのがカレーライス、丼がライスカレーという器説。

あるいは関東がカレーライス、関西がライスカレーというように単なる地域呼称説など、様々な説があります。

カレーライスは英語のカレー・アンド・ライスの略ですが、ライスカレーという英語は見当たらない。

このライスカレーの起源の一つに、「少年よ大志を抱け」で有名なクラーク博士が札幌農学校で学生たちの体格向上を第一とした博士は、全寮制の寮の食事を肉類中心の洋食としたが、これとは別に、

「生徒は米飯を食すべからず。ただし、ライスカレーはこの限りにあらず」という特別なルールを作ったと伝えられています。

それ以来ライスカレーという言葉が世に広まったと言われていますが、これも確かな根拠があるわけでもなく、真相は藪の中のようです。

最後に日本ではカレーのお供に欠かせない福神漬けとラッキョウについて軽く語ります。

福神漬けは明治になってまだ日が浅い頃、上野の高級漬物店の15代目、野田清右衛門が開発して売り出したところ評判になり。時は過ぎて大正時代の1902年とも1903年とも言われていますが、ヨーロッパ行きの船の中でカレーライスに福神漬けを添えたのが始まりと言われています。

もう一方のラッキョウは歴史が古く平安時代以前に中国から伝わり、東南アジアでも塩と酢で漬けてカレーと一緒に食べたのを参考にして福神漬けがカレーに添えられたのとほぼ同時期にカレーの付け合せになったようです。

カレーの事を書いていましたらこれを書いているのが朝10時ですが、もうお腹が空いてきました。

今日はツナの入ったタイカレーをお昼に食べようかと思います。

これでコラムは終わりですが、皆さんいい暇つぶしになったでしょうか?

今回も地図を出して説明するので画像を少し使います。

日本人でカレーライスが嫌いな人が殆どいないほど国民食となっています。

固形のルーを使ったカレーはライス経済的で調理は手軽、しかも美味しいのだから、ラーメンとともに人気の料理と言えましょう。

平成11年の統計によると、国民一人当たり年間およそ64回カレーライスを食べているそうです。

となると、週に1回以上はカレーライスを食べている計算になります。

カレーライスといえば、あたかもインド料理の代表に見られているように思われている方々もおられるでしょうが、インドにカレーライスという料理はありません。

それどころか、カレーとか大航海時代にポルトガル人が命名カリという言葉さえ、ほとんど死語に近い。

日本にIT関係や留学でやってくるインド人は何かといえばカレーライスという、日本料理を食べさせられてうんざりしたと聞いています。

インド人にとっての日本で出されるカレーライスはベトベトした口当たりで妙に甘ったるく、どこか薬臭いと評判が悪く、

「このとろみがある不思議な日本料理はなんというのか?」

と聞かれた日本人が戸惑ったという話も聞いた事があります。

カレーの語源は諸説ありますが、インド南部のタミル地方で具を意味する「カリ」からとするのが妥当な説だろうと言われています。

1500年代の大航海時代、交易のためにやってきたポルトガル人が、住民の食べている汁をかけたご飯を指差して「これはなんというのか?」とたずねたところ、聞く方は料理名を言ってくれる事を期待していたのだが、聞かれたほうは具の事だと思い「カリだ」と答えたのだろうと推測されています。

こうして、突如カリは料理名とし一人歩きをはじめ、ヨーロッパに紹介されたのち、英語に取り入れられて世界に広まったというのが通説となっています。

ちなみに日本語のカレーは英語のカリーがなまったものだそうです。

インドには約3000種類の調理法が紹介されている「調理辞典」という文献にはカレーと名のつく料理はわずか25種類。

このようにカレーと言う言葉は、本場インドでさえ使われるのはごくまれで、カレーライスはコロッケなどと同じく、西洋料理をもとに手を加えた洋風の日本料理にほかならないのです。

本場インドでカレールーやカレー粉に該当するものを挙げれば、マサラがそれに当たるでしょう。

マサラはターメリック、カルダモン、グローブ、シナモン、コショウなどのスパイスを調合して石臼(いしうす)で潰した調味料、またはこれらを用いて味付けした料理の総称に他ならないのです。

インドでカレー料理という概念が存在しないのは、日本に出汁(だし)料理とか醤油料理がないのと同じ理屈と考えてくださればご理解いただけますでしょうか?

ところで、マサラのブレンドには、調合する分量混ぜ合わせるスパイスの種類が厳密に決まっているわけではなく、家庭ごとに異なり、料理や素材により千差万別の味を生んでいます。

日本の味噌汁や雑煮のように、親から子へ伝授されていく、いわゆる「おふくろの味」なのだそうです。

カレーがヨーロッパに伝わったのは、1772年。ウォーレン・ヘイスティングスがスパイス貿易を行う東インド会社の社員時代に大量のマサラとインディカ米を故郷イギリスに持ち帰ったことにはじまります。

彼はインド人コックを使ってカレーとライスのコンビネーションを作らせ、これをイギリスの宮廷のレセプションで披露したところ大評判だったとされています。

この噂を聞きつけたのが、貴族の宴会を請け負っていたクロス・アンド・ブラックウェル社(C&B)で。早速イギリス人の口に合うような辛さを抑えて調合し直し、商品として世界初のカレー粉の開発に成功しました。

これを使って肉や野菜を調理したものがイギリス風カレーの始まりであり、日本のカレーライスの元祖にもなっています。

しかし、インドにおける味付けは、スパイスと塩、場合によってはヨーグルトを添えるだけで、サラサラした煮汁に近いものが多いが、イギリスではシチューの調理法があるため、小麦粉でを使粘り気の強いベトベトしたソースへ変化した。この時点で、既にイギリスのカレーとインドのそれは、似て異なる料理となりました。

他にもインド、イギリス、日本、それ以外の国々も含めて多種多様に広がった世界各地の主なカレー料理を地図で下に出してみます。

日本でカレー料理の存在を初めて伝えたのは、幕末の1863年にヨーロッパへ使節としてフランスに派遣された三宅秀(みやけしゅう)でした。

彼は同じ船に乗り合わせたインド人の食事風景を

「飯の上にトウガラシを細身に致し、芋のドロドロのような物をかけ、これを手にてかき回して手掴みで食す。至って汚き物なり」

と記しています。

実際に、日本人がカレー料理を初めて口にしたことを記録に残しているのは、それから8年後の明治になって間もない1871年のことで、記念すべき第一号は、当事16歳であった会津藩士の山川健次郎。

国費留学生としてパシフィックメイル号でアメリカへ渡る途中、船中で食したのが最初であると言われています。

翌年出された「西洋料理指南」では、早くもカレーの調理法が紹介されています。

調理内容を要約しますと。

「ネギ一本、しょうが半分、ニンジンを少しみじん切りにし、バターを大さじ一杯で炒め、水を約270CCを加え、鶏肉、エビ、タイ、カキ、赤ガエルまどを入れてよく煮たのち、カレー粉小さじ一杯加えて1時間ほど煮る。よく煮あがったら塩を加え、更に小麦粉大さじ2杯を水に溶いて入れるべし」

といったものだった。

現在の調理法とかなり異なっているし、具といえば、ニンジン、ジャガイモ、タマネギといういわば定番三点セットがどこにも見当たらない。赤ガエルが入っている意外性もありますが、今ならシーフードカレーといった所なのでしょう。ただし、調理法から見て現代のカレーライスと風味も相当かけ離れているに違いないでしょう。

日本にはカレーライスとライスカレーの二つの言葉がありますが、この二つは、果たして同じ料理か、それとも微妙な違いがあるのかについて様々な説が飛び交っております。

たとえば、カレーの具の多いほうがカレーライス、米飯が多いほうがライスカレーという分量説。

具ち米飯が別々になったのがカレーライス、米飯の上に具をかけたのがライスカレーというスタイル説。

また皿で出されるのがカレーライス、丼がライスカレーという器説。

あるいは関東がカレーライス、関西がライスカレーというように単なる地域呼称説など、様々な説があります。

カレーライスは英語のカレー・アンド・ライスの略ですが、ライスカレーという英語は見当たらない。

このライスカレーの起源の一つに、「少年よ大志を抱け」で有名なクラーク博士が札幌農学校で学生たちの体格向上を第一とした博士は、全寮制の寮の食事を肉類中心の洋食としたが、これとは別に、

「生徒は米飯を食すべからず。ただし、ライスカレーはこの限りにあらず」という特別なルールを作ったと伝えられています。

それ以来ライスカレーという言葉が世に広まったと言われていますが、これも確かな根拠があるわけでもなく、真相は藪の中のようです。

最後に日本ではカレーのお供に欠かせない福神漬けとラッキョウについて軽く語ります。

福神漬けは明治になってまだ日が浅い頃、上野の高級漬物店の15代目、野田清右衛門が開発して売り出したところ評判になり。時は過ぎて大正時代の1902年とも1903年とも言われていますが、ヨーロッパ行きの船の中でカレーライスに福神漬けを添えたのが始まりと言われています。

もう一方のラッキョウは歴史が古く平安時代以前に中国から伝わり、東南アジアでも塩と酢で漬けてカレーと一緒に食べたのを参考にして福神漬けがカレーに添えられたのとほぼ同時期にカレーの付け合せになったようです。

カレーの事を書いていましたらこれを書いているのが朝10時ですが、もうお腹が空いてきました。

今日はツナの入ったタイカレーをお昼に食べようかと思います。

これでコラムは終わりですが、皆さんいい暇つぶしになったでしょうか?

おはようございます。今日も皆さんの暇つぶしになればと思ってコラムを書いて見ました。

今回も文章だけでは説明しきれないので地図などを載せさせてもらいます。

世界的に名声があるフランス料理は料理のテクニック、調理法、食事作法、食器などが洗練されていると言われたりしますが、それらはルネッサンス時代のイタリアはフィレンツェの大富豪メディチ家からもたらされました。

メディチ家の影響がやってくる前のフランス料理の原型は14世紀、シャルル5世(在位:1364~1380年)の時代に始まったのが定説とされ、王の料理番だったタイユバンによって本格的な料理体系がつくられ、同時に調理の分業も確立されたと言われています。

しかし、その頃のフランス料理は白鳥、クジャク、アオサギ、鹿と食材は一級品でしたが、肝心の料理はスープ、ポタージュなどの煮込み、パイ料理が中心で、それも素材がわからなくなるほどすり潰し、シナモンやチョウジといった当事は貴重なスパイスを手当たり次第に振りかけていたもので、現在のような洗練されたフランス料理とは似ても似つかぬ代物でした。

ただ、当時ヨーロッパで洗練されていないのはイタリア以外全部といっても過言ではなく、当事のドイツなどでは、一頭丸ごと焼いた豚や牛がテーブルにドンと出される程度なので、量はあっても質はお粗末な代物でした。

このフランス料理が躍進するのは1533年、既に述べたイタリアのメディチ家からカトリーヌが後のフランス国王アンリ2世に嫁いだ際にお抱えの料理人たちと給仕人をはじめに、多彩な調理方法から料理道具、フォークやグラスなどの食器類、50にわたる食事作法にいたるまで、料理全般のABCをイタリアからフランスに持ち込んできました。

この頃にジャム、砂糖菓子、ケーキ類、アイスクリーム、トリュフ、各種ソースといった新趣向の料理や調味料の製法も大量に伝えられました。

それまでのフランスはナイフを振り回す程度で、フォークはもちろんスプーンもろくにない手掴みの食事スタイルが一般的なので文化的に遅れた国でして、ルネッサンスが花開いたイタリアに比べると雲泥の差でした。

これを見て嘆いたイタリア出身のカトリーヌは、食とファッションに情熱を注ぎ、城で日夜晩餐会を繰り広げて料理の向上に努めたといわれています。

当事の宴会メニューを見ますと、西洋のすり身団子クネル、ニワトリのとさか、子牛や豚の肝臓の大網膜や脳味噌のシチュー、アーティチョークの芯の衣揚げなど、数々の珍しい料理を出していました。

それまで量ばかりで大味な焼肉の塊やドロドロのシチュー、付け合わせ程度のそら豆しか食べた事のない会食者のフランス人たちはイタリアからもたされ、フランスの食材も洗練させた料理を食べて大変なカルチャーショックを受けました。

その後料理に造詣(ぞうけい)の深いアンリ4世(在位:1589~1610年)。

彼の孫で日本の醤油も愛用していた美食王ルイ14世(在位:1643~1710年)が出現するに及んで、絢爛豪華なフランス料理の花開いていきます。

しかし、ルイ14世はフォークの扱いに苦労していたようで、相変わらず手掴みで食事をしていたと言われます。

ルイ14世の時代にベルサイユ宮殿お抱えの料理人達は競って腕をふるい、盛り付け方も工夫が凝らされて美食を追及する姿勢はますます高まり、フランスの周辺諸国の料理にも大きな影響を与えました。

1700年代に入りますと、のちにマヨネーズと呼ばれる「マオンのソース」やフォアグラが登場し、フランスが独自に開発した伝統料理がほぼ完成し、内容的にもこの頃に芸術の域に達したと言われています。

こうして洗練されたフランスの宮廷料理は「オートキュイジーヌ」とよばれ、こんにちのフランス料理の原型が出来上がりました。

しかし、それらはあくまで王侯貴族などの特権階級が食べるだけにとどまり、市民も食べるようになるにはフランス革命の後となります。

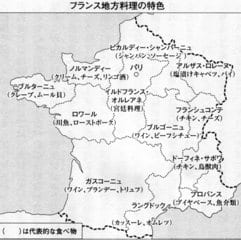

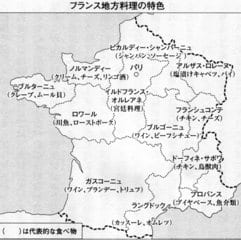

宮廷料理だけがフランス料理の全てではなく、農産物や海産物に恵まれたフランスは下に出す地図にあるように古くからの地方料理の伝統も受け継がれていましたが、主流にならなかっただけです。

ちなみに、ナポレオン(在位:1804~1814)が活躍する前の庶民や農民たちの一般的な夕食といえば、塩漬け豚肉と野菜を煮込んだスープを中心に、とれたての卵とチーズ、ライ麦パンと安のワイン程度の貧しい内容だったようです。

バターを塗ったそば製のパンケーキがご馳走だったので、どの程度の水準かこのコラムを読んでいる皆さんも容易に想像できるかと思います。

いっぽう、1789年に起きたフランス革命によって、それまで王侯貴族に仕えていたお抱えシェフが失業する事になり、自らレストランを開いたり、名の知れた料理店の雇われコックになり、パリをはじめとする大都市で一流のレストランの開業が相次ぎ、グルメをうならせるフランス料理が1800年代後半には庶民の口に入るようになります。

洗練されたフランス料理が庶民の口に入るまでの間にナポレオン、ロシア皇帝アレクサンドル1世、オーストリア皇帝フランツ1世、財閥のロスチャイルド家など仕え、料理のレシピの百科事典などを書き、欧米では「近代料理最高の巨匠」と呼ばれるアントナン・カレーム。

天下の美食家で日本海軍の料理にもその名前が由来する献立があるブリア・サハランといった食の天才たちが活躍するにおよんで、文化と料理の関係を考察するガストロノミーという新しい分野が生まれるまでにいたります。

そして、1800年代半ばから後半に活躍したユルバン・デュボアは、ロシア貴族に仕えていた経験から食卓に全ての料理をずらりと並べる昔ながらのスタイルを改め、味を損ねないようにメインディッシュ、チーズ、デザート、コーヒーまたはハーブティーといった流れで料理を順次一品ずつ出すロシア式サービスのオードブルを取り入れるなど給仕法においても近代化がされていきました。

このような歴史を経て完成したフランス料理は各国へ普及、やがて欧米では中華料理、トルコ料理とともにフランス料理も世界三大料理の一つとされ、称えられるようになりました。

以上、駆け足でフランス料理の歴史を紹介してみましたが。皆さんいい暇つぶしになったでしょうか?

今回も文章だけでは説明しきれないので地図などを載せさせてもらいます。

世界的に名声があるフランス料理は料理のテクニック、調理法、食事作法、食器などが洗練されていると言われたりしますが、それらはルネッサンス時代のイタリアはフィレンツェの大富豪メディチ家からもたらされました。

メディチ家の影響がやってくる前のフランス料理の原型は14世紀、シャルル5世(在位:1364~1380年)の時代に始まったのが定説とされ、王の料理番だったタイユバンによって本格的な料理体系がつくられ、同時に調理の分業も確立されたと言われています。

しかし、その頃のフランス料理は白鳥、クジャク、アオサギ、鹿と食材は一級品でしたが、肝心の料理はスープ、ポタージュなどの煮込み、パイ料理が中心で、それも素材がわからなくなるほどすり潰し、シナモンやチョウジといった当事は貴重なスパイスを手当たり次第に振りかけていたもので、現在のような洗練されたフランス料理とは似ても似つかぬ代物でした。

ただ、当時ヨーロッパで洗練されていないのはイタリア以外全部といっても過言ではなく、当事のドイツなどでは、一頭丸ごと焼いた豚や牛がテーブルにドンと出される程度なので、量はあっても質はお粗末な代物でした。

このフランス料理が躍進するのは1533年、既に述べたイタリアのメディチ家からカトリーヌが後のフランス国王アンリ2世に嫁いだ際にお抱えの料理人たちと給仕人をはじめに、多彩な調理方法から料理道具、フォークやグラスなどの食器類、50にわたる食事作法にいたるまで、料理全般のABCをイタリアからフランスに持ち込んできました。

この頃にジャム、砂糖菓子、ケーキ類、アイスクリーム、トリュフ、各種ソースといった新趣向の料理や調味料の製法も大量に伝えられました。

それまでのフランスはナイフを振り回す程度で、フォークはもちろんスプーンもろくにない手掴みの食事スタイルが一般的なので文化的に遅れた国でして、ルネッサンスが花開いたイタリアに比べると雲泥の差でした。

これを見て嘆いたイタリア出身のカトリーヌは、食とファッションに情熱を注ぎ、城で日夜晩餐会を繰り広げて料理の向上に努めたといわれています。

当事の宴会メニューを見ますと、西洋のすり身団子クネル、ニワトリのとさか、子牛や豚の肝臓の大網膜や脳味噌のシチュー、アーティチョークの芯の衣揚げなど、数々の珍しい料理を出していました。

それまで量ばかりで大味な焼肉の塊やドロドロのシチュー、付け合わせ程度のそら豆しか食べた事のない会食者のフランス人たちはイタリアからもたされ、フランスの食材も洗練させた料理を食べて大変なカルチャーショックを受けました。

その後料理に造詣(ぞうけい)の深いアンリ4世(在位:1589~1610年)。

彼の孫で日本の醤油も愛用していた美食王ルイ14世(在位:1643~1710年)が出現するに及んで、絢爛豪華なフランス料理の花開いていきます。

しかし、ルイ14世はフォークの扱いに苦労していたようで、相変わらず手掴みで食事をしていたと言われます。

ルイ14世の時代にベルサイユ宮殿お抱えの料理人達は競って腕をふるい、盛り付け方も工夫が凝らされて美食を追及する姿勢はますます高まり、フランスの周辺諸国の料理にも大きな影響を与えました。

1700年代に入りますと、のちにマヨネーズと呼ばれる「マオンのソース」やフォアグラが登場し、フランスが独自に開発した伝統料理がほぼ完成し、内容的にもこの頃に芸術の域に達したと言われています。

こうして洗練されたフランスの宮廷料理は「オートキュイジーヌ」とよばれ、こんにちのフランス料理の原型が出来上がりました。

しかし、それらはあくまで王侯貴族などの特権階級が食べるだけにとどまり、市民も食べるようになるにはフランス革命の後となります。

宮廷料理だけがフランス料理の全てではなく、農産物や海産物に恵まれたフランスは下に出す地図にあるように古くからの地方料理の伝統も受け継がれていましたが、主流にならなかっただけです。

ちなみに、ナポレオン(在位:1804~1814)が活躍する前の庶民や農民たちの一般的な夕食といえば、塩漬け豚肉と野菜を煮込んだスープを中心に、とれたての卵とチーズ、ライ麦パンと安のワイン程度の貧しい内容だったようです。

バターを塗ったそば製のパンケーキがご馳走だったので、どの程度の水準かこのコラムを読んでいる皆さんも容易に想像できるかと思います。

いっぽう、1789年に起きたフランス革命によって、それまで王侯貴族に仕えていたお抱えシェフが失業する事になり、自らレストランを開いたり、名の知れた料理店の雇われコックになり、パリをはじめとする大都市で一流のレストランの開業が相次ぎ、グルメをうならせるフランス料理が1800年代後半には庶民の口に入るようになります。

洗練されたフランス料理が庶民の口に入るまでの間にナポレオン、ロシア皇帝アレクサンドル1世、オーストリア皇帝フランツ1世、財閥のロスチャイルド家など仕え、料理のレシピの百科事典などを書き、欧米では「近代料理最高の巨匠」と呼ばれるアントナン・カレーム。

天下の美食家で日本海軍の料理にもその名前が由来する献立があるブリア・サハランといった食の天才たちが活躍するにおよんで、文化と料理の関係を考察するガストロノミーという新しい分野が生まれるまでにいたります。

そして、1800年代半ばから後半に活躍したユルバン・デュボアは、ロシア貴族に仕えていた経験から食卓に全ての料理をずらりと並べる昔ながらのスタイルを改め、味を損ねないようにメインディッシュ、チーズ、デザート、コーヒーまたはハーブティーといった流れで料理を順次一品ずつ出すロシア式サービスのオードブルを取り入れるなど給仕法においても近代化がされていきました。

このような歴史を経て完成したフランス料理は各国へ普及、やがて欧米では中華料理、トルコ料理とともにフランス料理も世界三大料理の一つとされ、称えられるようになりました。

以上、駆け足でフランス料理の歴史を紹介してみましたが。皆さんいい暇つぶしになったでしょうか?

07:53 from ついっぷる/twipple (Re: @TethuoXmas)

@TethuoXmas トニースコットを絡めた話ならbit.ly/IKgFxMから。8月21日(火)たいしたたま毎週火曜日の「たいしたたま」は、映画評論家・町山智浩さん。今週は往年のアクションスターの人生の悲哀漂う「エクスペンダブルズ2」を紹介しました!

07:56 from ついっぷる/twipple (Re: @TethuoXmas)

@TethuoXmas さっきのツイートで紹介したTBRラジオのポッドキャストは1週間経ったら削除されるので、明日までにダウンロードするのをお勧めします。

by am2010japan on Twitter

@TethuoXmas トニースコットを絡めた話ならbit.ly/IKgFxMから。8月21日(火)たいしたたま毎週火曜日の「たいしたたま」は、映画評論家・町山智浩さん。今週は往年のアクションスターの人生の悲哀漂う「エクスペンダブルズ2」を紹介しました!

07:56 from ついっぷる/twipple (Re: @TethuoXmas)

@TethuoXmas さっきのツイートで紹介したTBRラジオのポッドキャストは1週間経ったら削除されるので、明日までにダウンロードするのをお勧めします。

by am2010japan on Twitter

am @am2010japan

am @am2010japan