ハンコをブログにまとめ直しているこの機会に、ゴム板はんこの作り方を紹介してみます。

作ってみたいという方のお役に立てれば幸いです。

1 材料等

はんが板(いわゆるゴム板)

アートナイフ

はさみ

トレーシングペーパー

ニードル(あると便利)

スタンプ台

両面テープ

台木

彫刻刀(あると便利)

ピンセット(あると便利)

アイルーペ(細密ハンコを作りたい場合のみ)

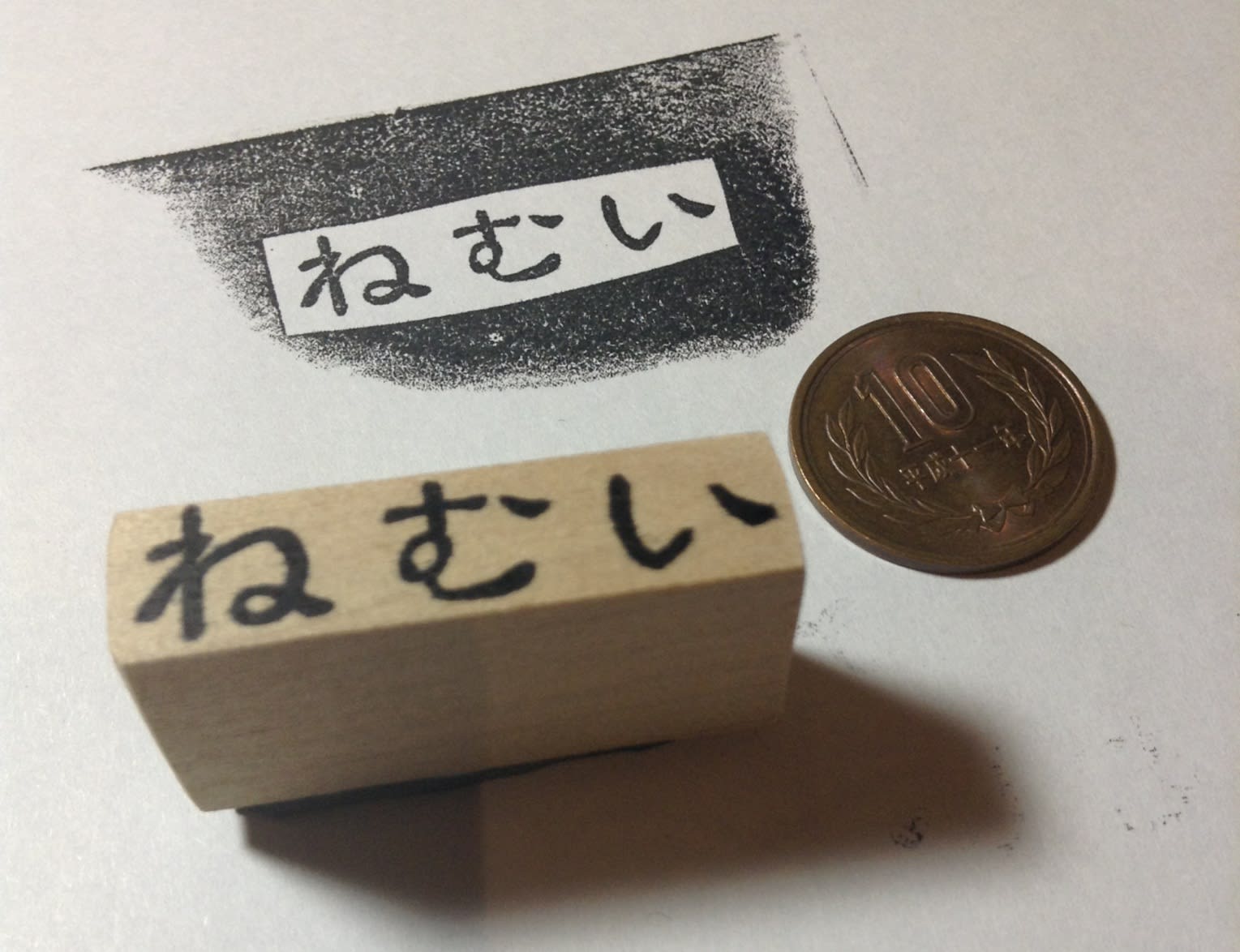

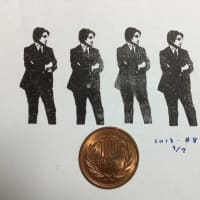

大きさの比較対象となるもの(このブログでは十円玉を使用)

2 方法

まず,図案下絵を用意します。

図案下絵をシャープペンシルでトレーシングペーパーになぞります。

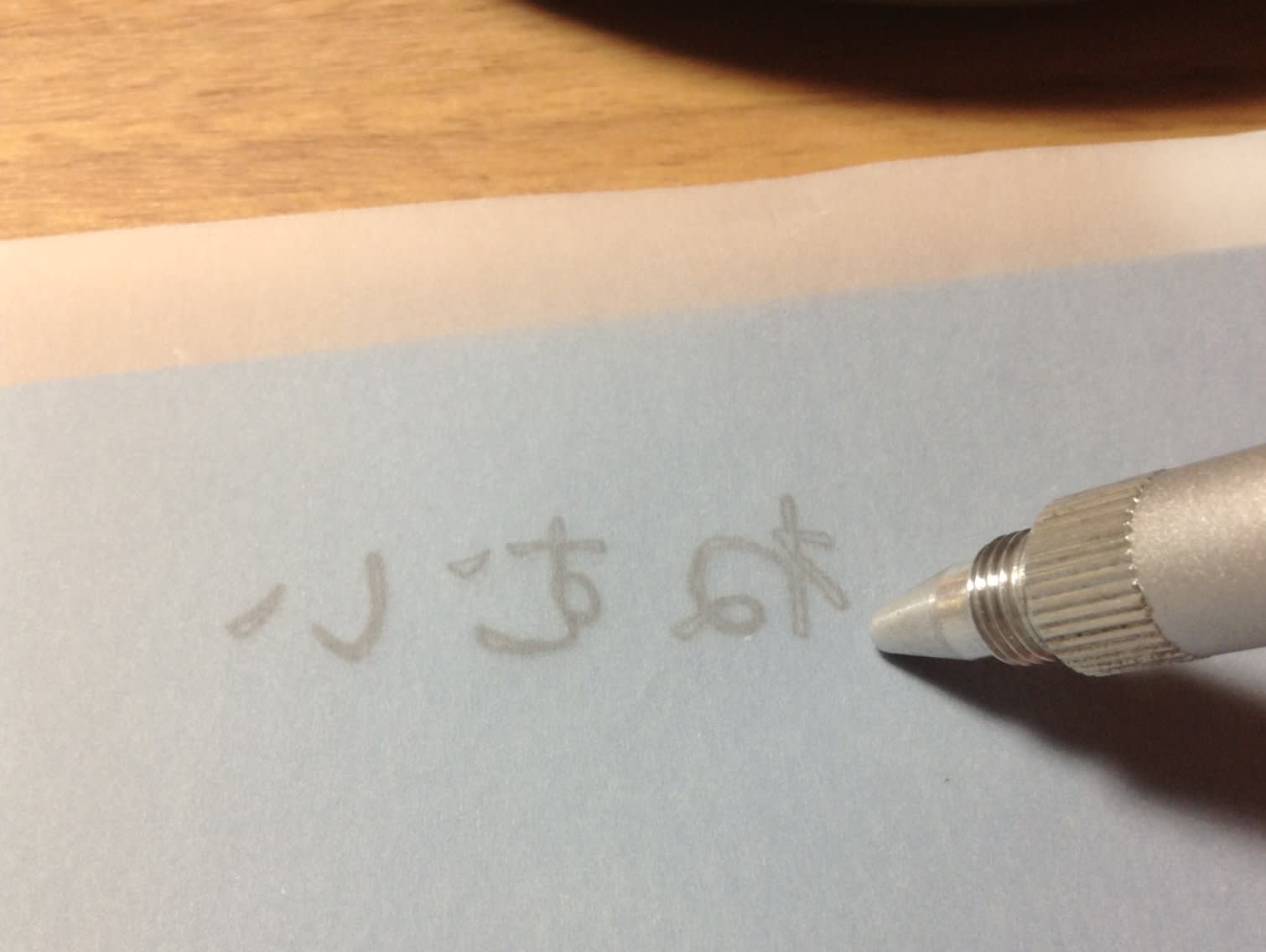

トレーシングペーパーを裏返してこすり、下絵をゴム板に転写します。

私の場合は金属製の道具を利用しています。

転写はそれなりに強くこすります。このとき、繊維が延ばされてトレーシングペーパーは少しゆがみますのでズレないようにしっかり押さえておきます。

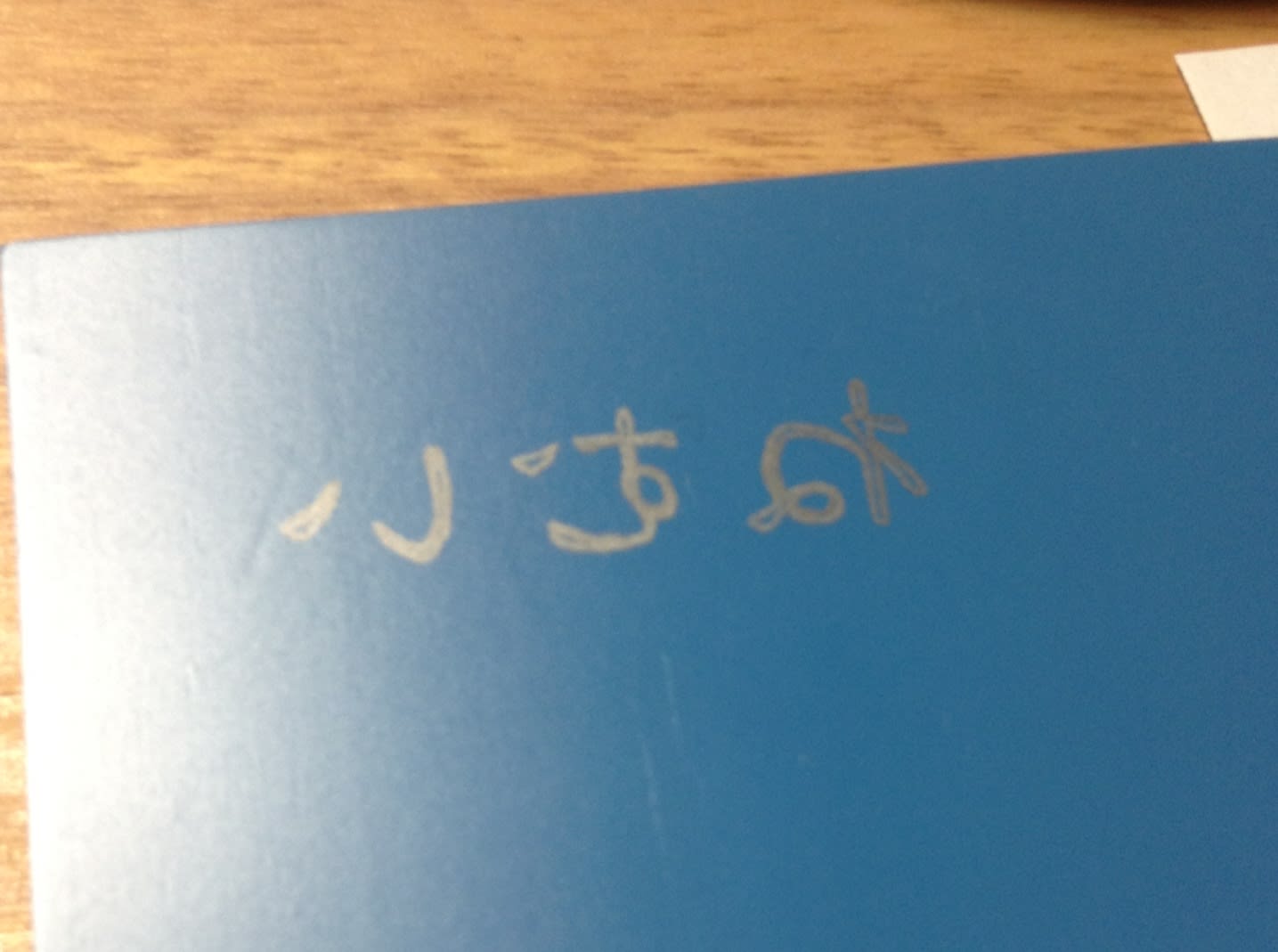

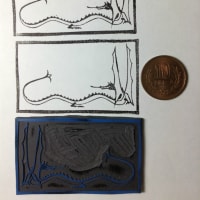

転写が終わったゴム板の様子です。鉛筆の粒子が光って見えます。

これに刃入れをします。

私の場合はアートナイフを使用しています。

刃入れの様子です。それなりに深く切ります。

刃がすっぱ抜けることがあるので、指を刃の進行方向へ置かないよう気をつけます。

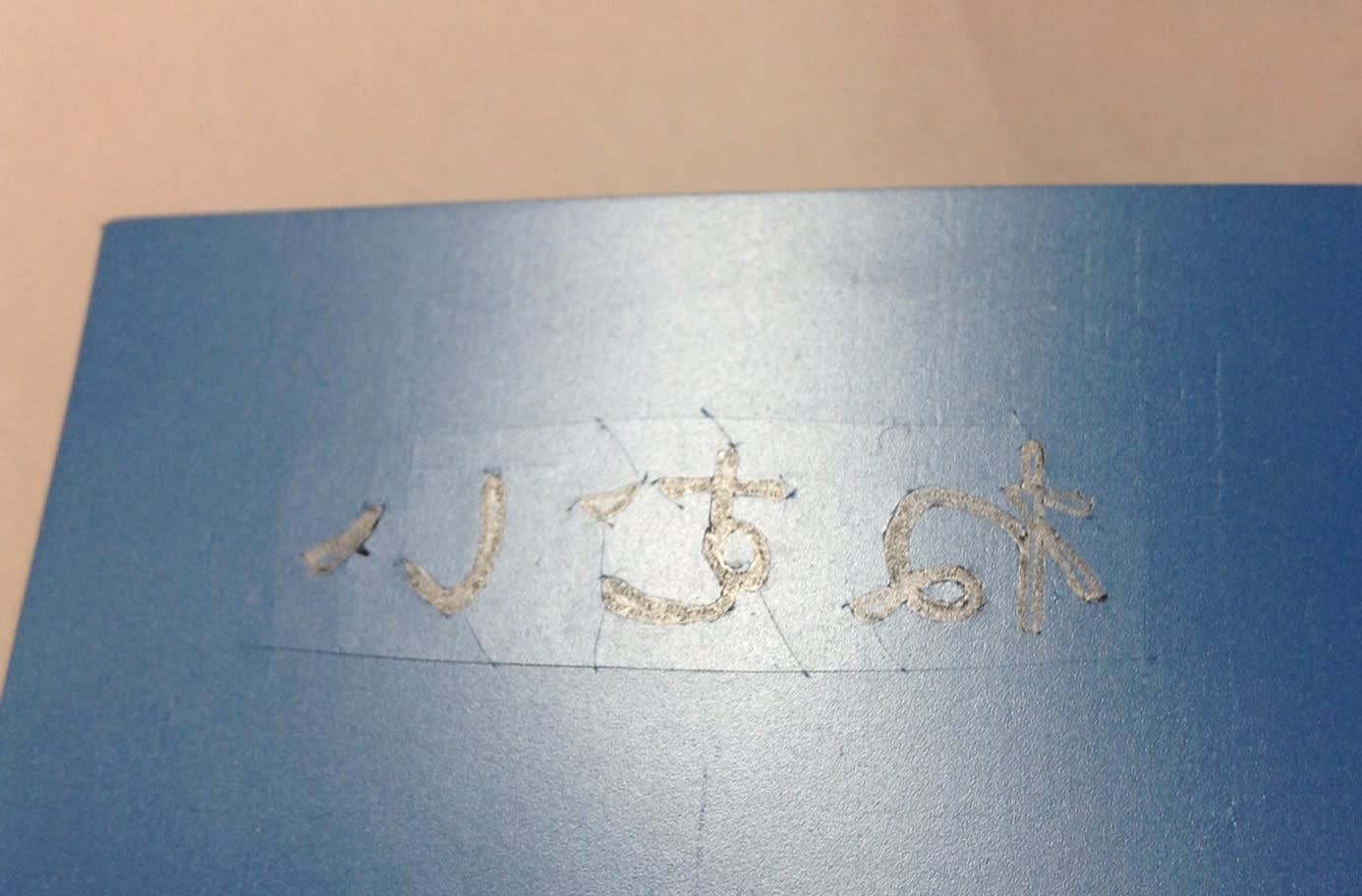

刃入れが終わった状態です。切り忘れがないよう注意が必要です。

要らない部分を剥離するために、周囲にも切れ込みを入れます。

あとで剥離しやすいように補助線も入れています。

要らない部分(印影で白になる部分)を剥離します。

ゴム板はバームクーヘンのような層状になっているので、ある程度の深さからめくり上げて剥がすことができます。

私の場合はニードルで刺し、適当なところからめくり上げています。

このように剥がれます。

ある程度めくれたら、手で剥がすこともできます。

一文字目の剥離が終わりました。

二文字目の剥離が終わりました。

すべての剥離が終わりました。

剥離した表面のゴムくずです。

印影をチェックします。インクは普通のシャチハタのスタンプ台を使用しています。

印影に不備があった場合はこの段階で修正をします。

今回は修正は必要なさそうです。

彫ったゴム板をハンコにするため、切り離します。

私の場合は小さめのはさみでざっくりと切っています。

印面が切り離せました。余白が多いと余分な線が出やすいので、印影ぎりぎりに切り離すのがコツです。

台木を作ります。印面がちょうど乗るくらいの木材を切り出します。

台木ができました。印面裏には両面テープを貼ります。

台木に印面を貼り付けます。

この際、貼り付ける前に台木にも忘れずに印影を捺しておきます。

ハンコの完成です。

3 その他

ゴム板は、「はんが板」という商品名で文具店やホームセンターの版画コーナーに置かれていることが多いです。

『ゴム』板の名で呼ばれていますが、実は塩化ビニル製。そのため、劣化しにくく加工しやすい、という特性があります。

ハガキサイズが2枚入りで100円程度。 片面が青く、片面が緑色です。

本当は緑の面を彫刻刀で彫るのが主流らしいのですが、そちらの使い方はあまり試したことがありません。

最近では、手彫りハンコと言えば消しゴムハンコがすっかり有名となっているようです。

しかしながら、ゴム板はんこは安価で表現の幅が広く、また、ゴム印面の劣化も少ないなど、いろいろとメリットがあります。

試してみたい方がおられましたら、ぜひ。おすすめです。

コメントなどで技術相談にもお答えできればと考えています。

お気軽にどうぞ。

2015.3.28

以下、使用している道具の紹介です。

やっぱり私のやり方は消ゴム判子のもので、ゴム版の良さを生かせていなかったようです!

(消ゴムは層状になっていないので、V字に切っては剥がし、を繰り返すのです)

今までうまく剥離できなかったのはもしかすると切り込みの深さが足りなかったのかもしれません。

刃の参考写真を見て思いました。

これはさっそく試してみたい!!

今日ユザワヤに遠征するので追加のゴム版を買ってきます(^^)b

台木はいつもどちらで調達されていますか?

切るときはノコギリですよね。初歩的な質問ですみません(>_<)

木材が小さいので切りにくそうな印象です。

何かコツなどありましたら教えていただけると嬉しいです!

ゴム版は持ち手を作る必要があるぶん消ゴムに比べて敷居が高くなりますが、そのぶん完成度もあがり

なにより耐久性があるのが良いところですね。

消ゴムだとどうしても劣化に気を使うので。

せっかくなら長く使いたいので、これからはゴム印専門で行きます!!

さっそくご覧いただきありがとうございます。

ゴム板を剥がす加減をつかめば、あとは恐いものなしです!

あとはぜひ実践を重ねてハンコライフを楽しんでください。

台木の木材は近場のホームセンターで購入しています。

切るときは,ホビー用の小さなのこぎりを使っています。

台木は,初期の頃はバルサ材を使用していました。

これだと切るのが簡単で非常に手軽です。

しかしながら、バルサ材には唯一にして致命的な欠点がありまして、木屑の粉が印面を汚して印影に『白いつぶつぶ』が出てしまうのです。

小さなハンコでは気になりませんが、面積の広い、あるいは黒い部分が多かったり細密だったりするハンコでは捺すのが一苦労になってしまいます。

というわけでその後、試行錯誤を経て、台木には今は朴の木を使用中です。

適度に固く、加工もしやすく、安価。

5mm厚や10mm厚の朴角材・丸材を何種類か買っておき、必要に応じて切り出し、ヤスリ掛けをして仕上げています。

それと、あらかじめ一定サイズにカットされた材木も売られていますので、サイズがちょうど合えば、そういった既成台木も利用しています。

ただ、正直なところ、ハンコを彫るよりも台木を切り出してつけるほうが圧倒的に面倒くさいのです。

ゆえに、157番以降の多くのハンコが、台木をつけないままゴムだけの状態で今も保管されています(^^;。