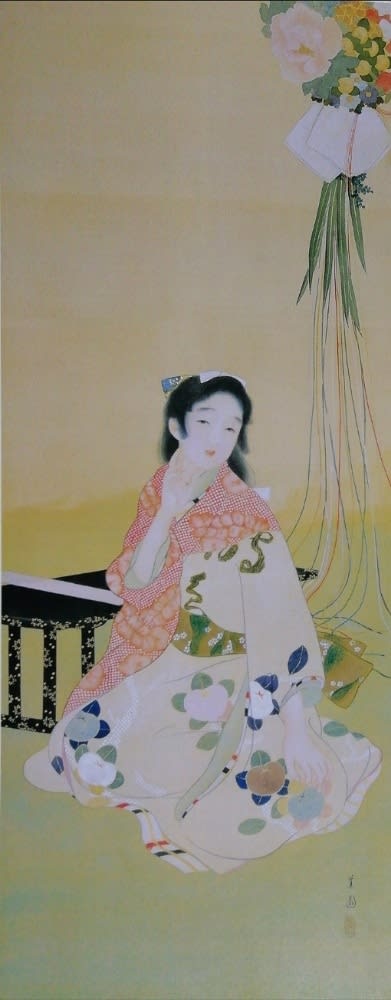

『志らべ』

令和3年7月追記・・・・現在、オリンピックを見ながら、新しいカメラアプリで撮影した画像を貼り直している最中です。かなり精密な画像で写す事が出来ましたので、この4連休は新しいアプリの方で又イロイロと取り直して、おりました。

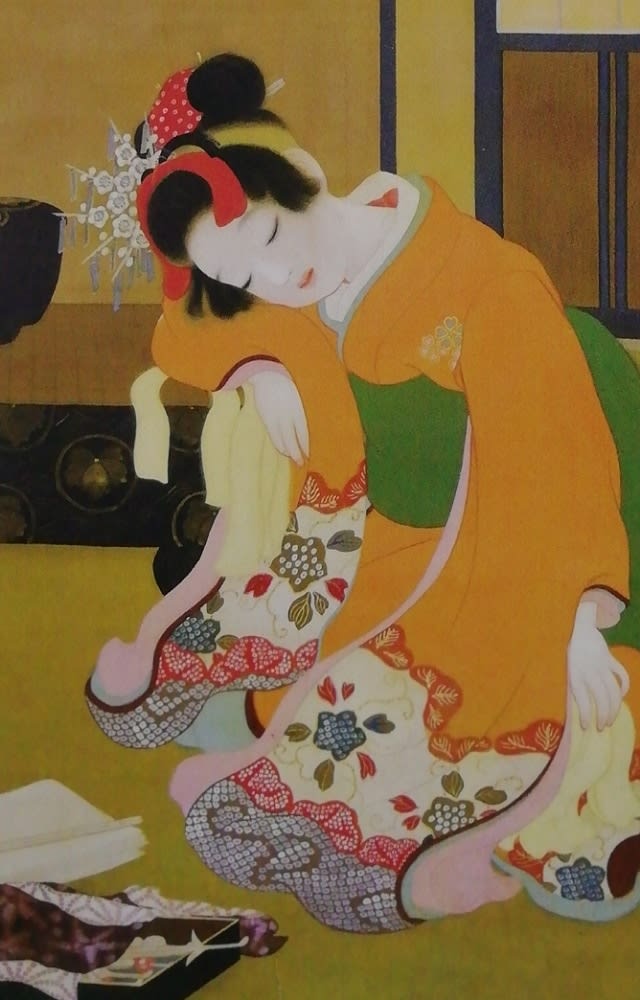

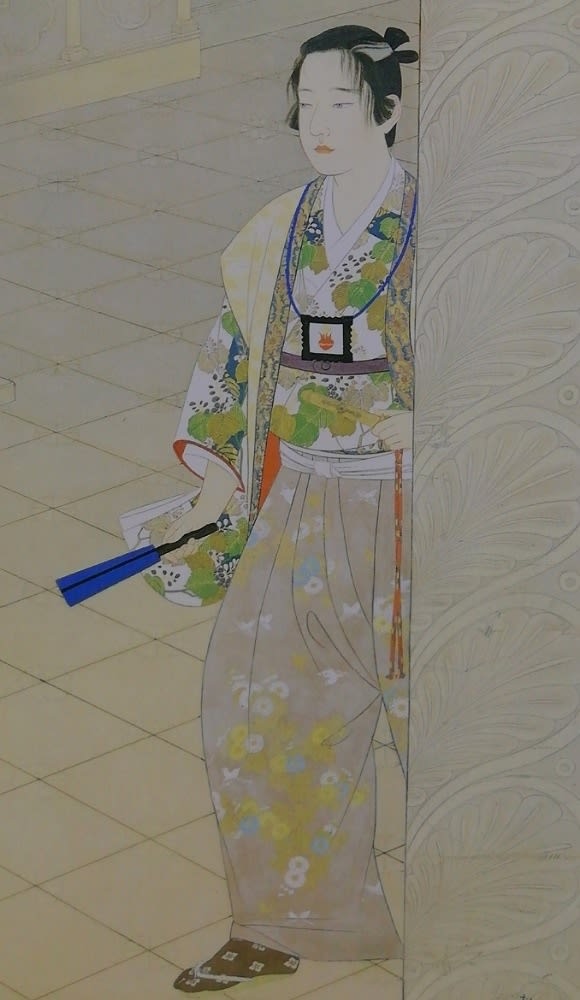

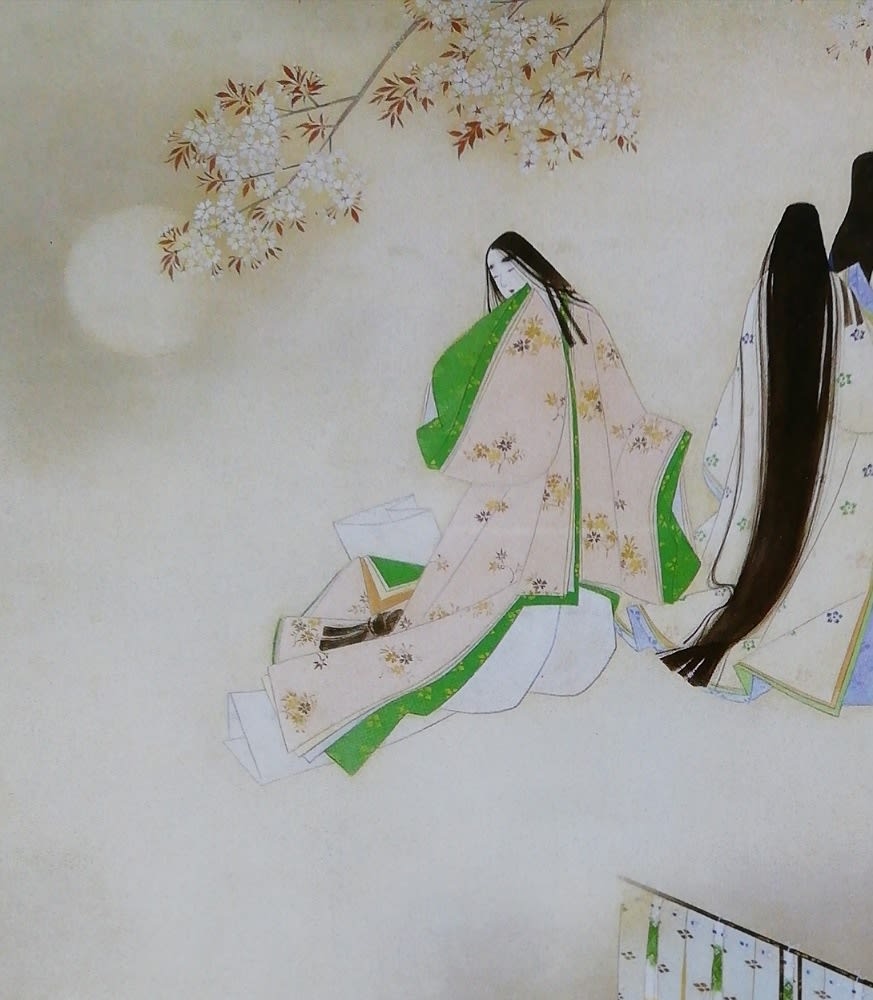

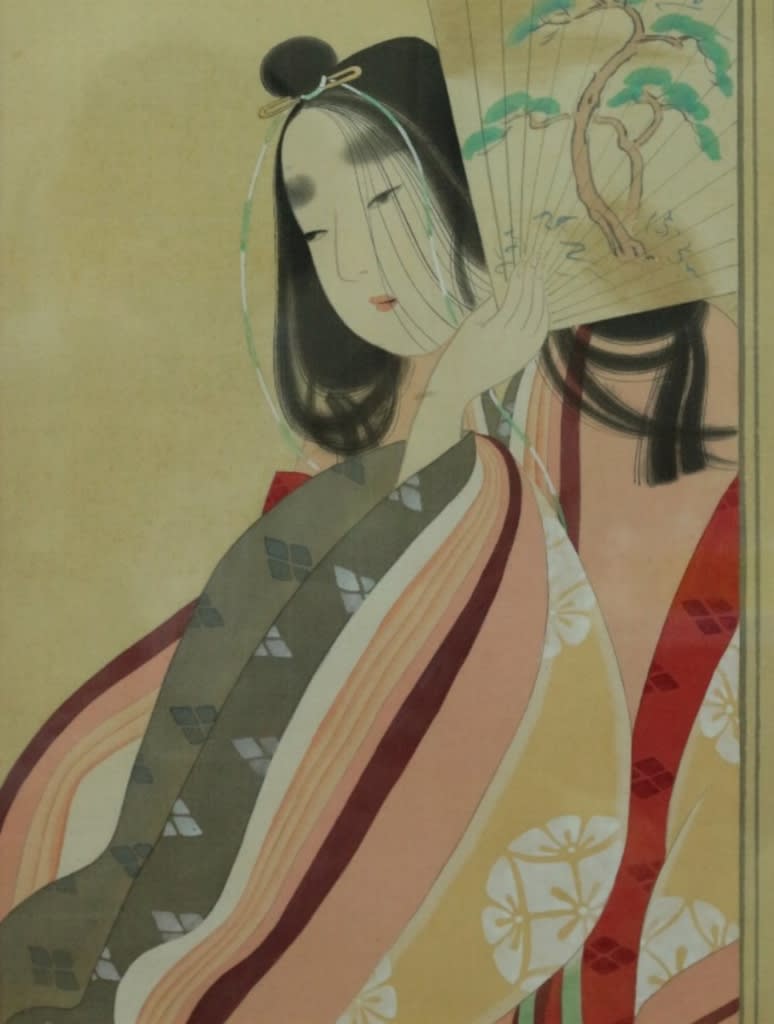

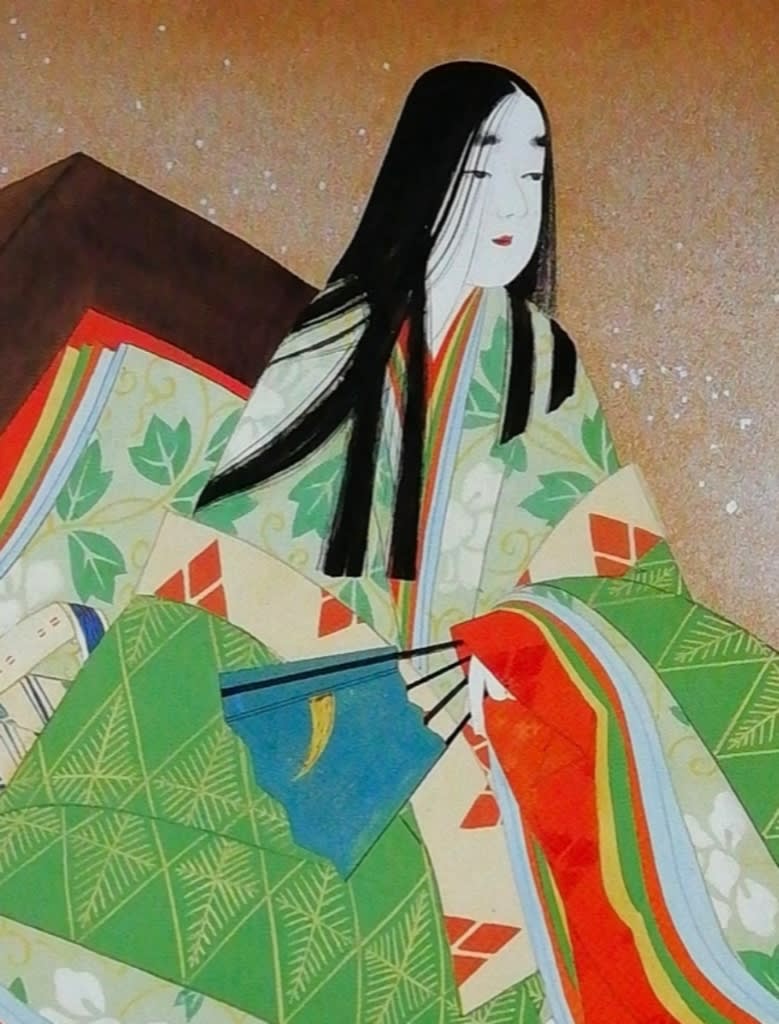

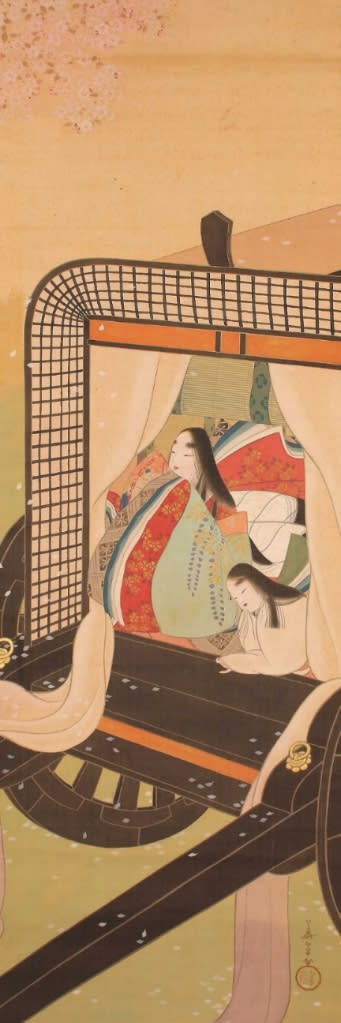

池田蕉園 『中幕の後』

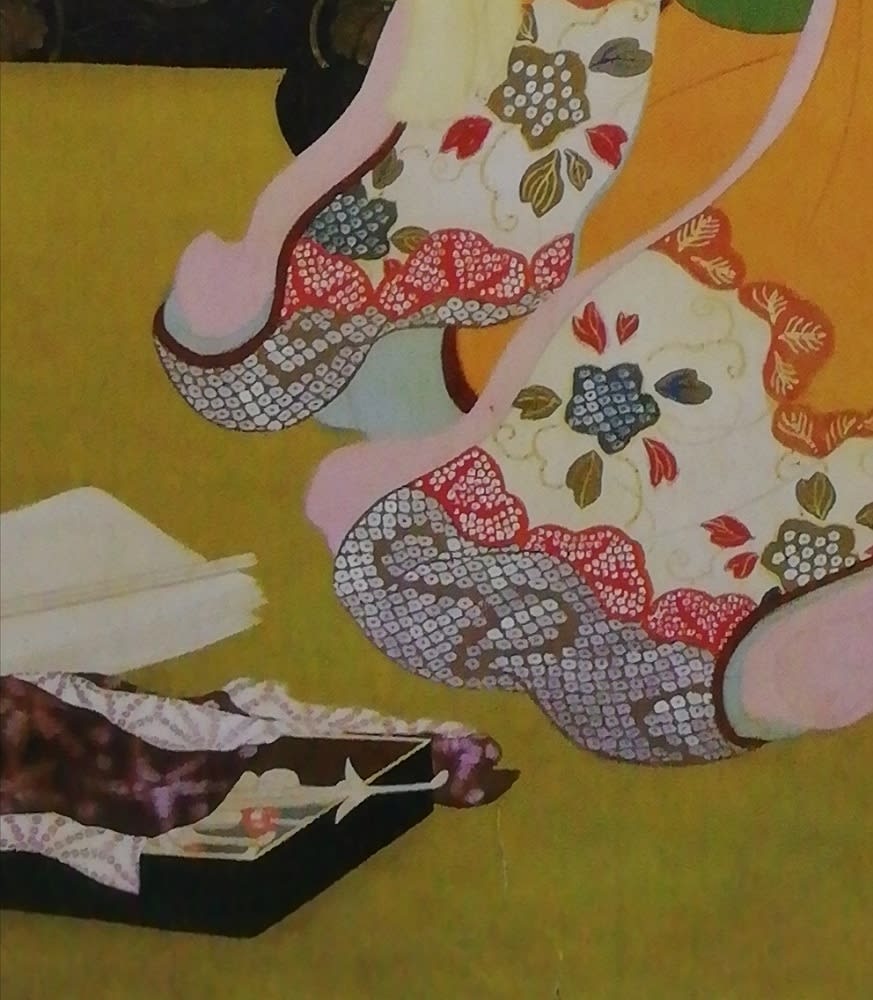

こちらも新しいカメラで撮りましたが、以前より、より精密で綺麗に写っていました。

そんなに変わらないじゃんと思われるでしょうが、以前はもっと細かいところの文様や柄等を綺麗に写れたらな・・・と思っておりましたが、現在の新しいカメラアプリで撮影して見たら、自分の思っている通りに綺麗に写っておりましたので、この度改めて、撮り直しました。

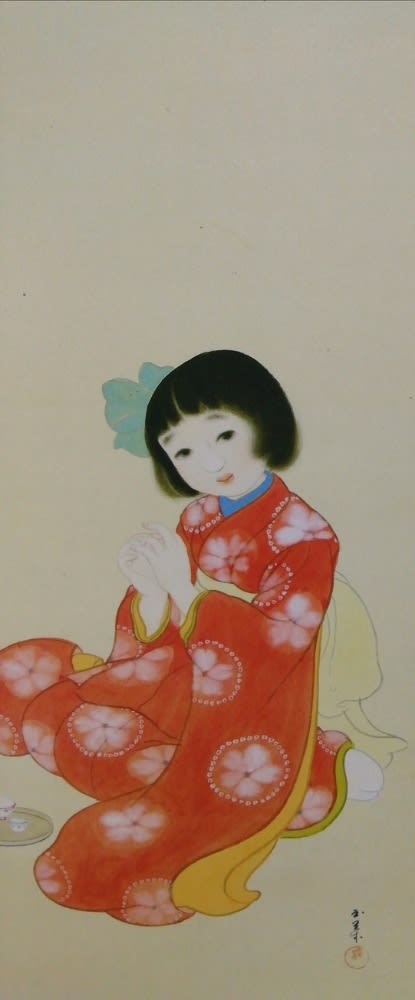

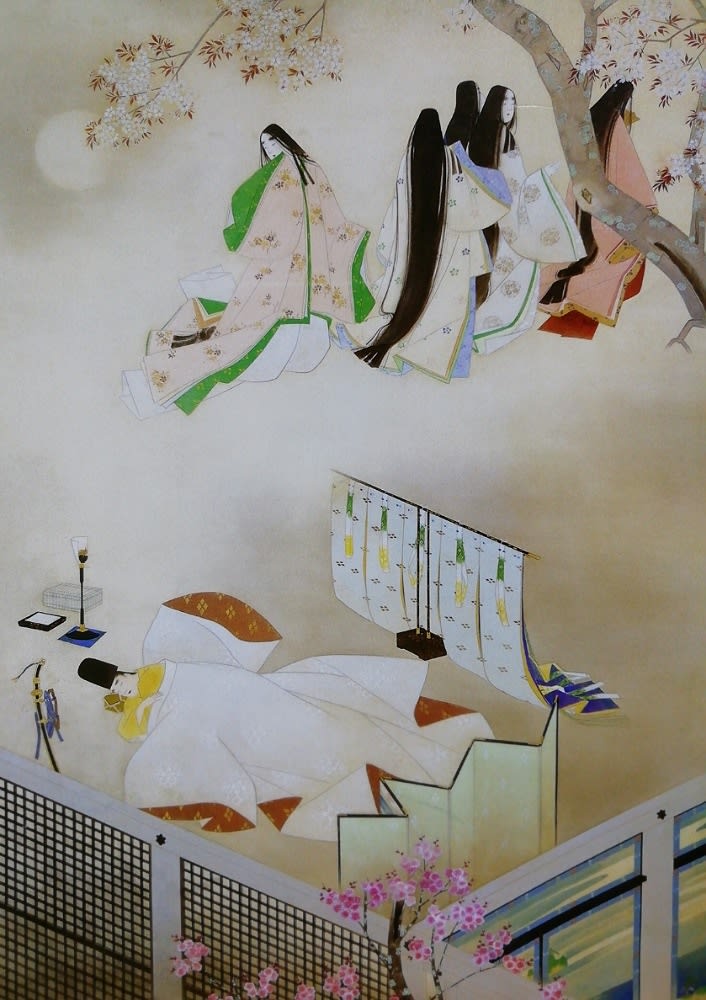

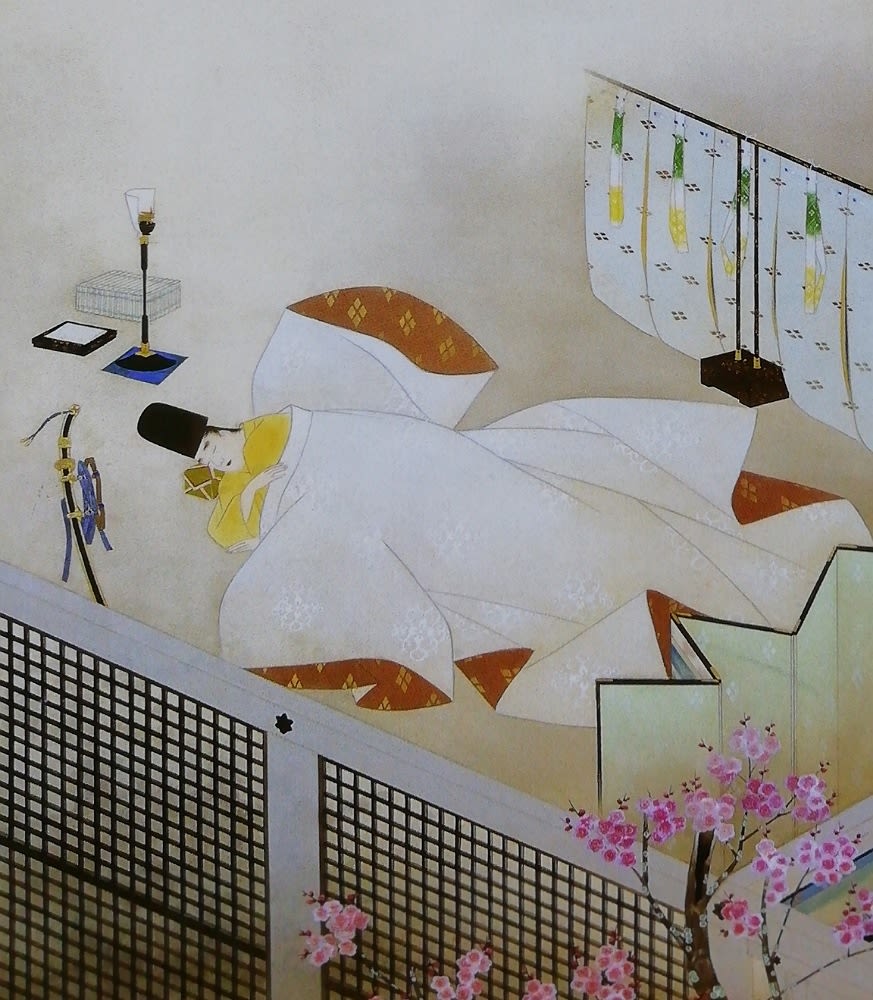

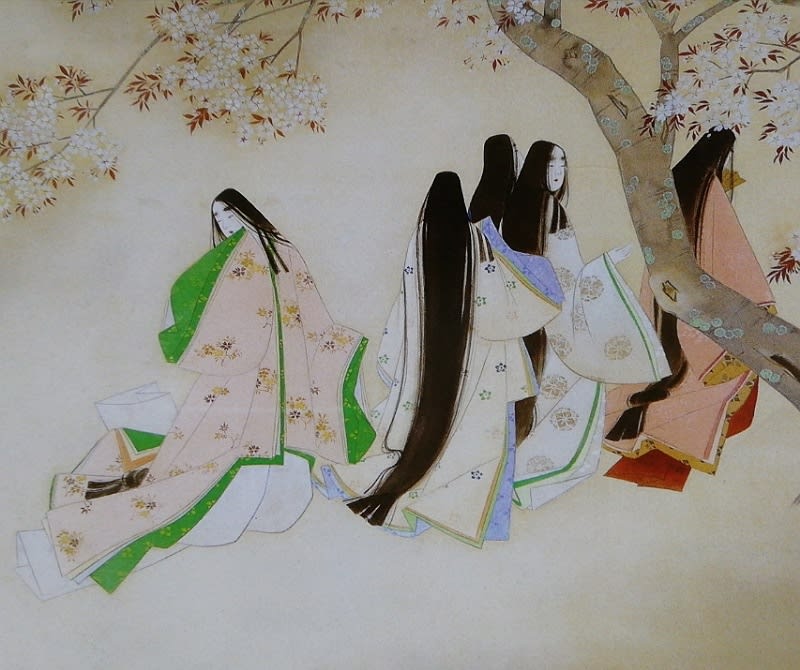

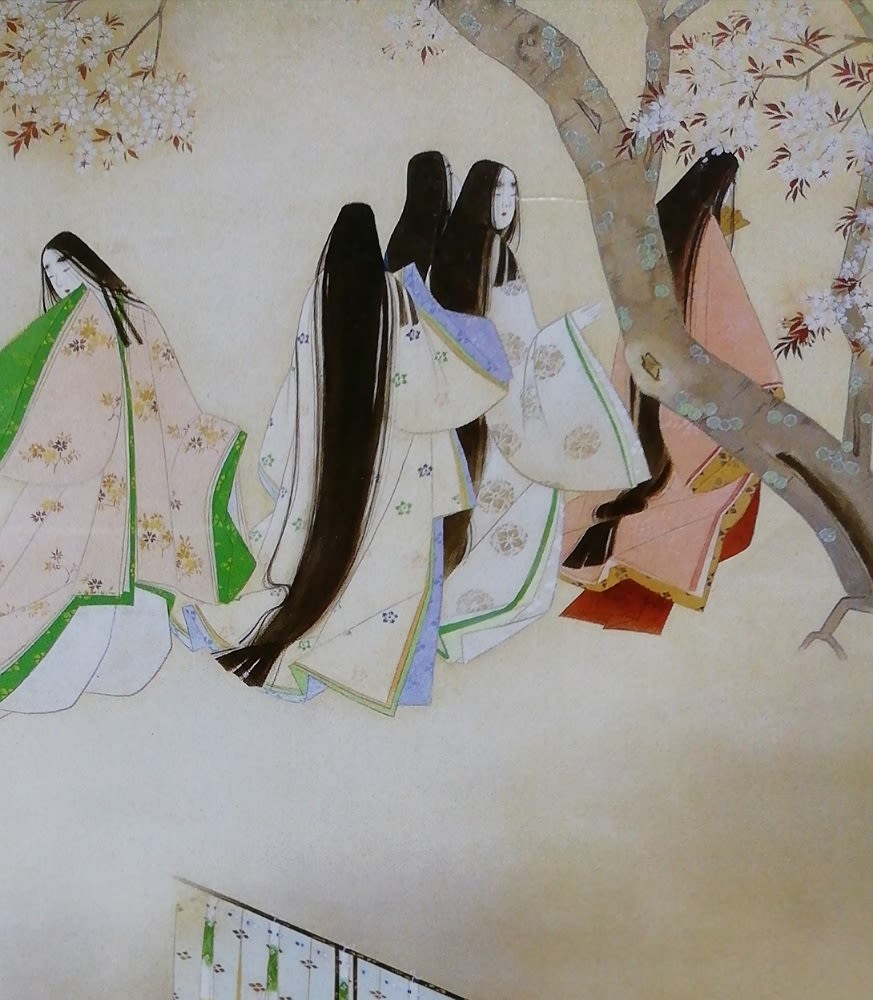

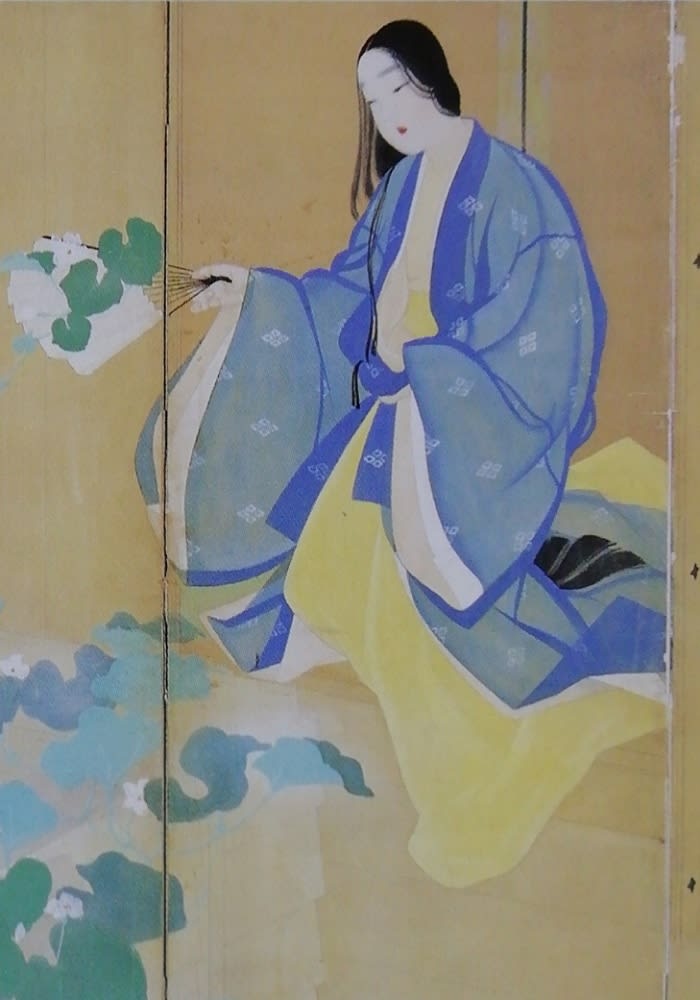

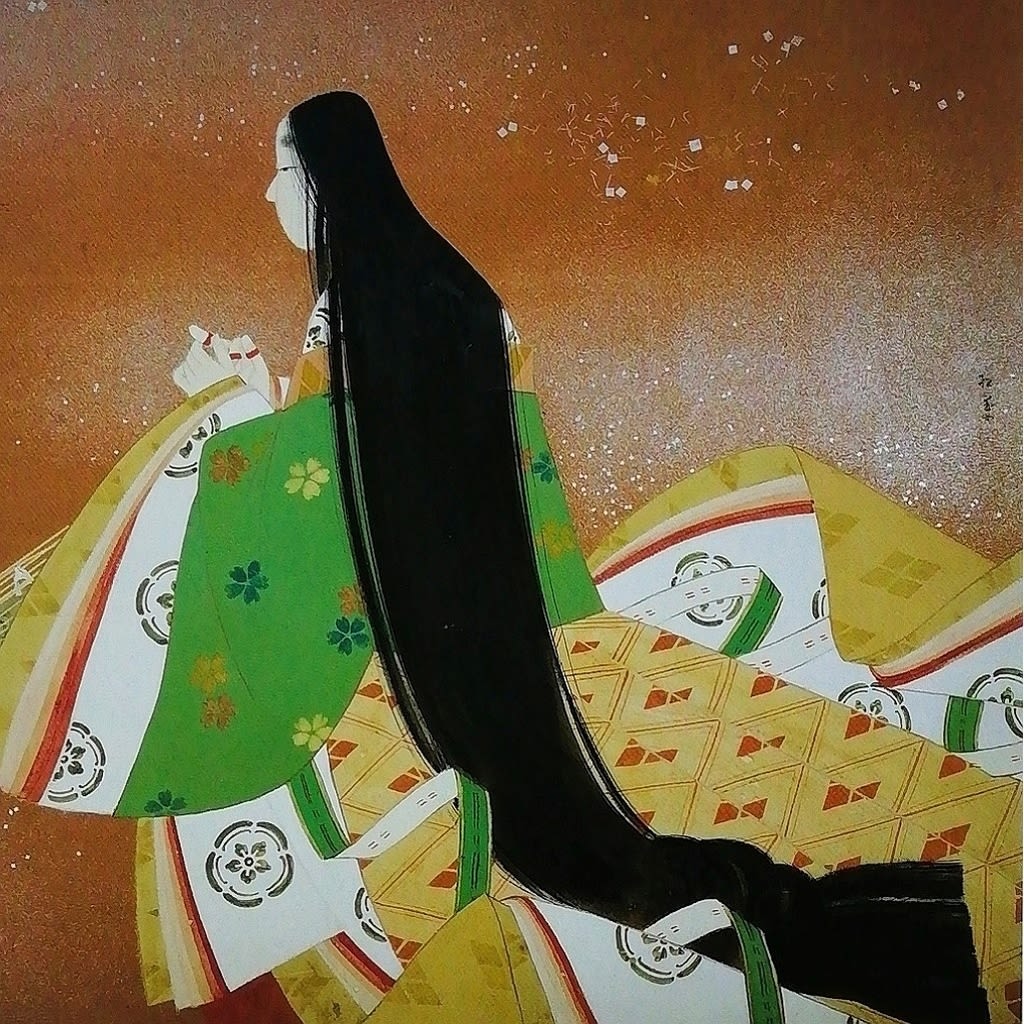

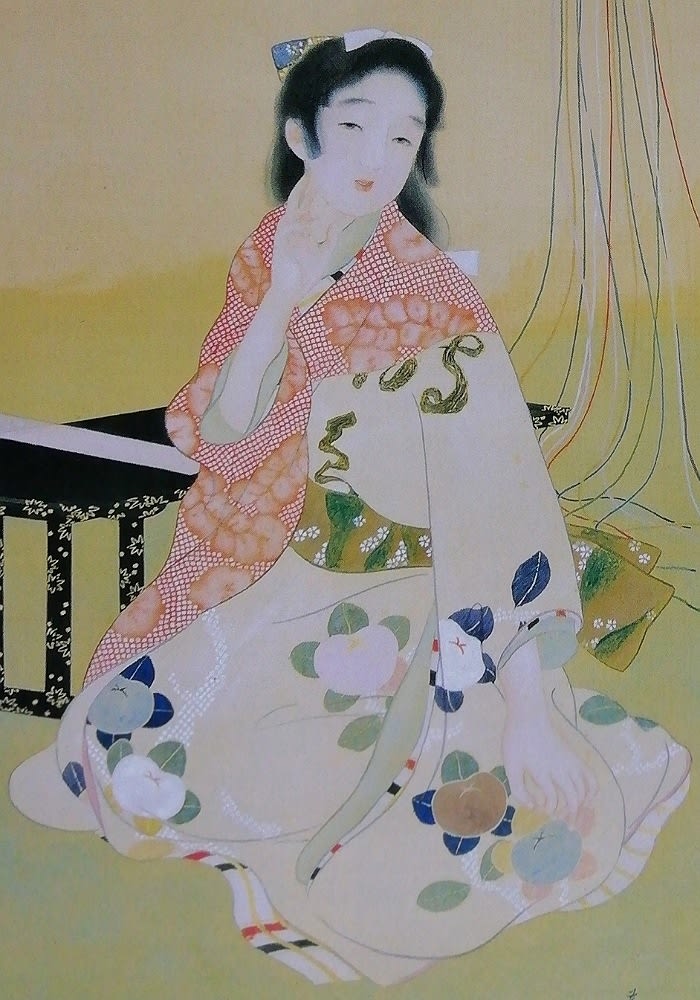

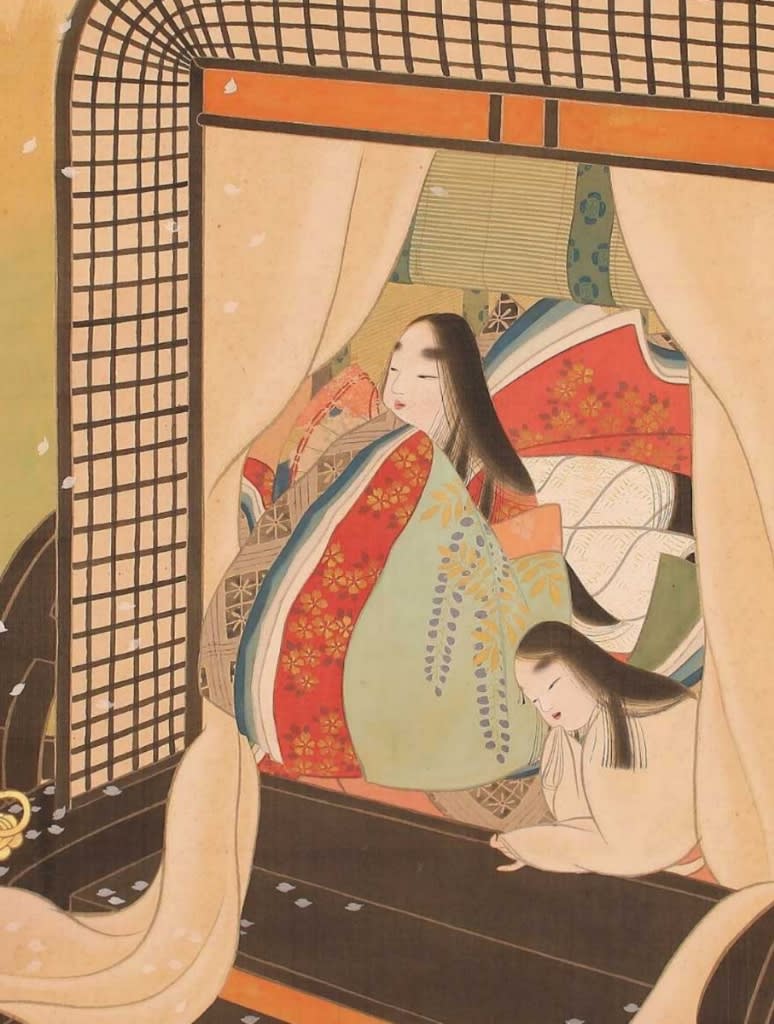

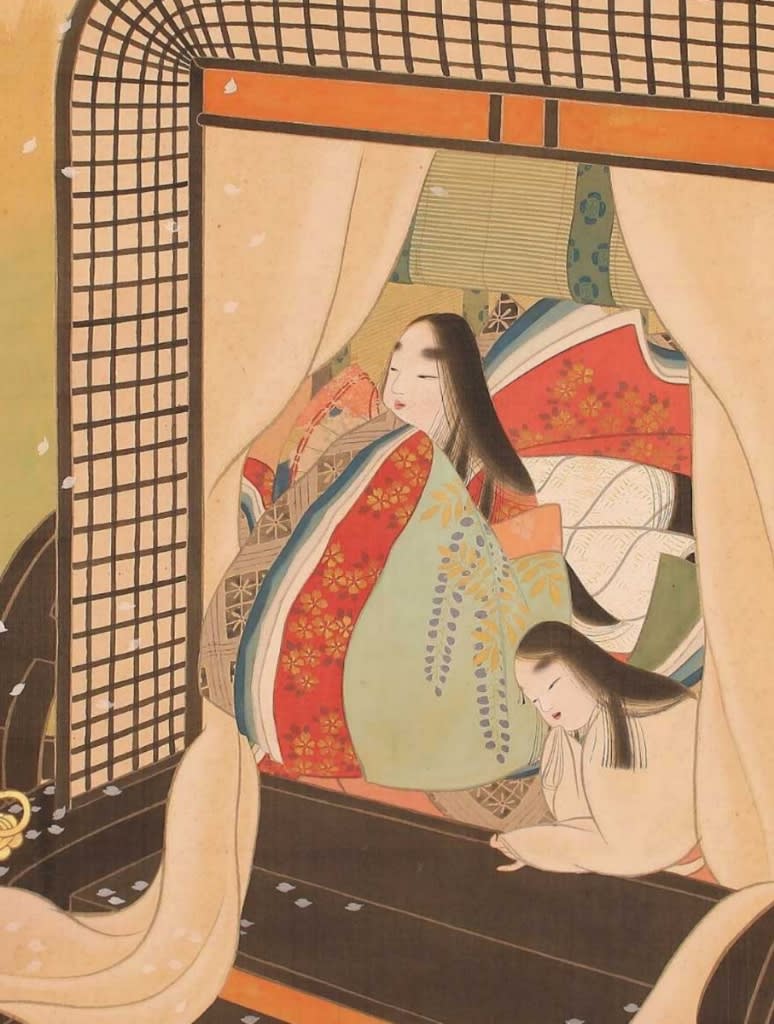

栗原玉葉 『春宵』

着物の柄や又描かれた小物等もとても綺麗に写れる様になりました。

全部では有りませんが、いつもの通りコツコツと画像を変えてゆきます。

浅見松江(あさみ・まつえ)は、明治19年(1886)に東京で生まれ、その後京都の上村松園に絵を学び、そして寺崎広業に師事した後、近代大和絵の大家・松岡映丘に入門しました後に松江から松瑩に名を変えました。又翠蛾とも名乗っております。

浅見松瑩も浅見翠蛾も同一人物です。

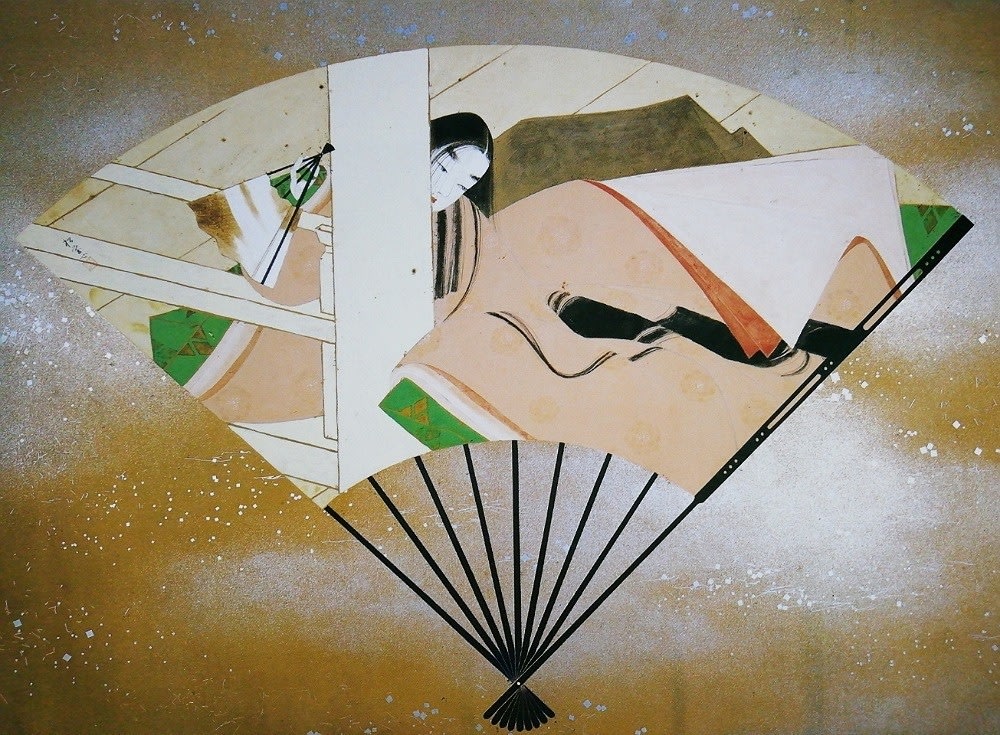

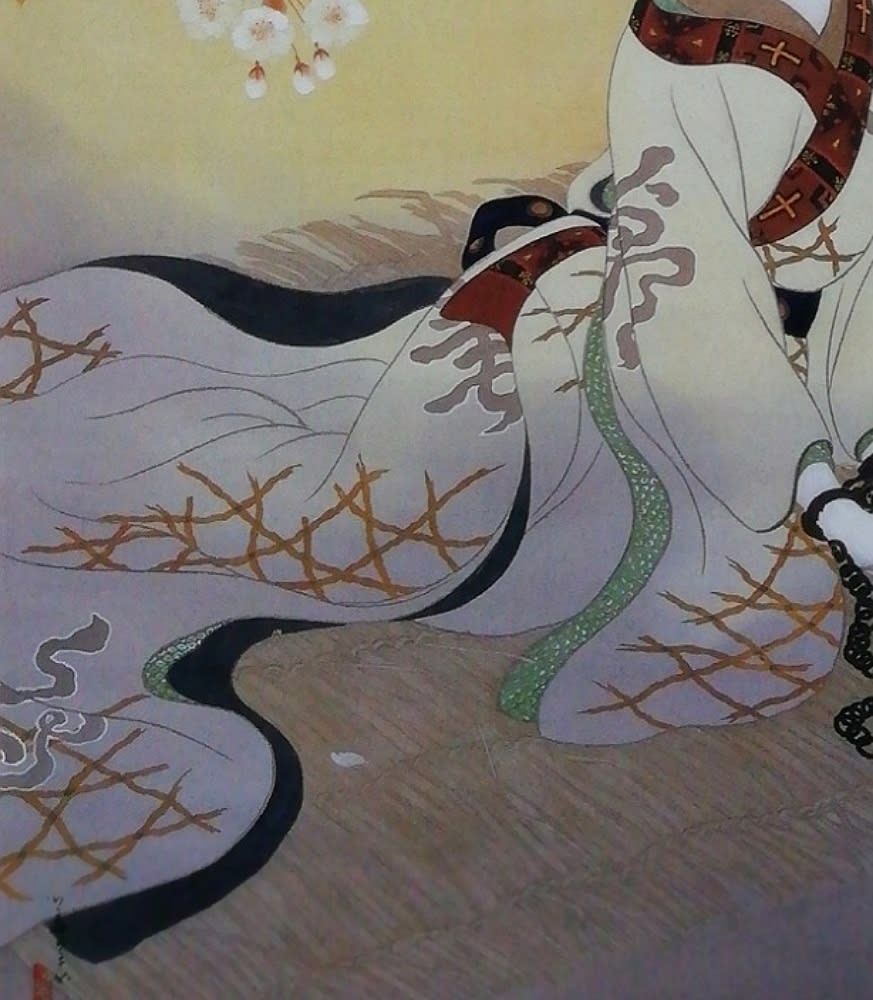

寺崎広業 『落花美人』

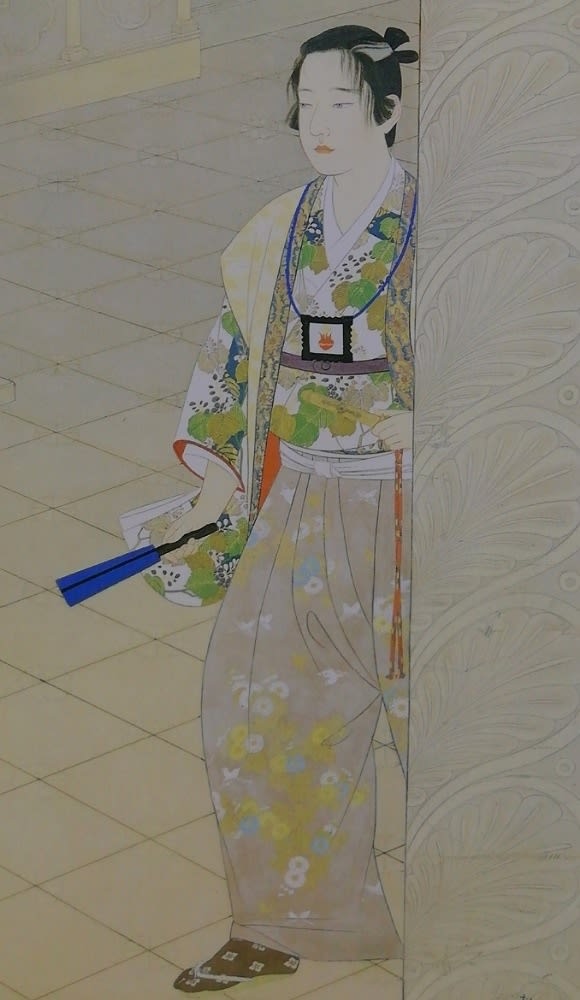

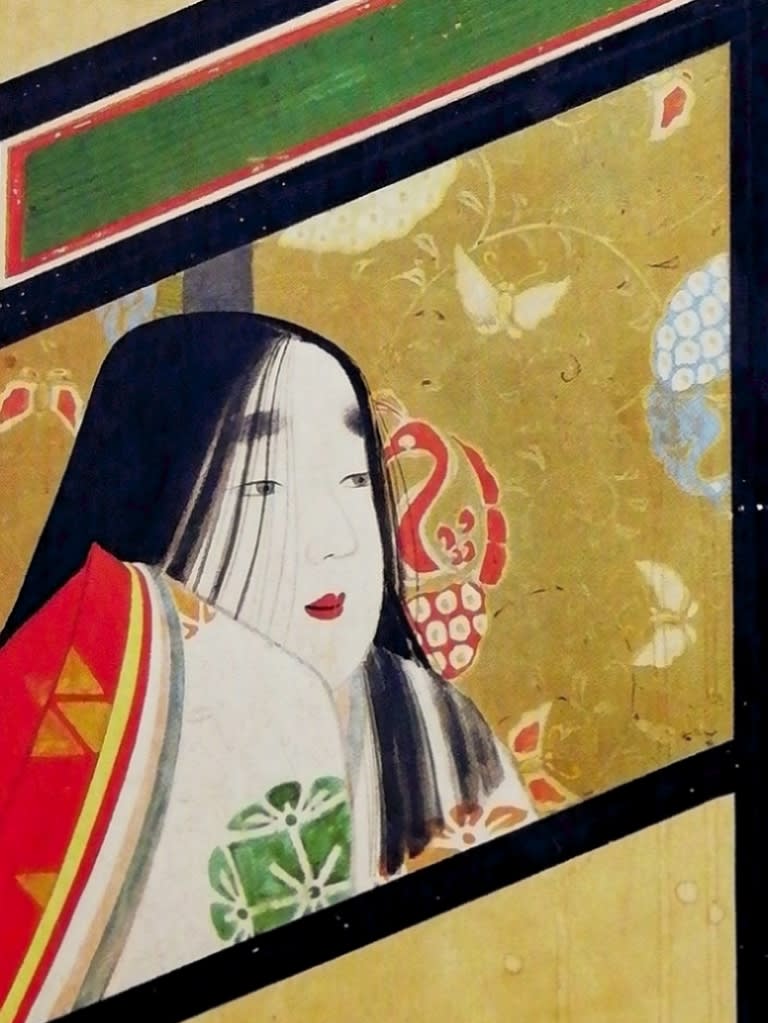

松岡映丘 『うつろふ花』

映丘の元で大和絵等を本格的に学んだ影響で、雅で美しい色彩の王朝絵さながらの絵を描きました。

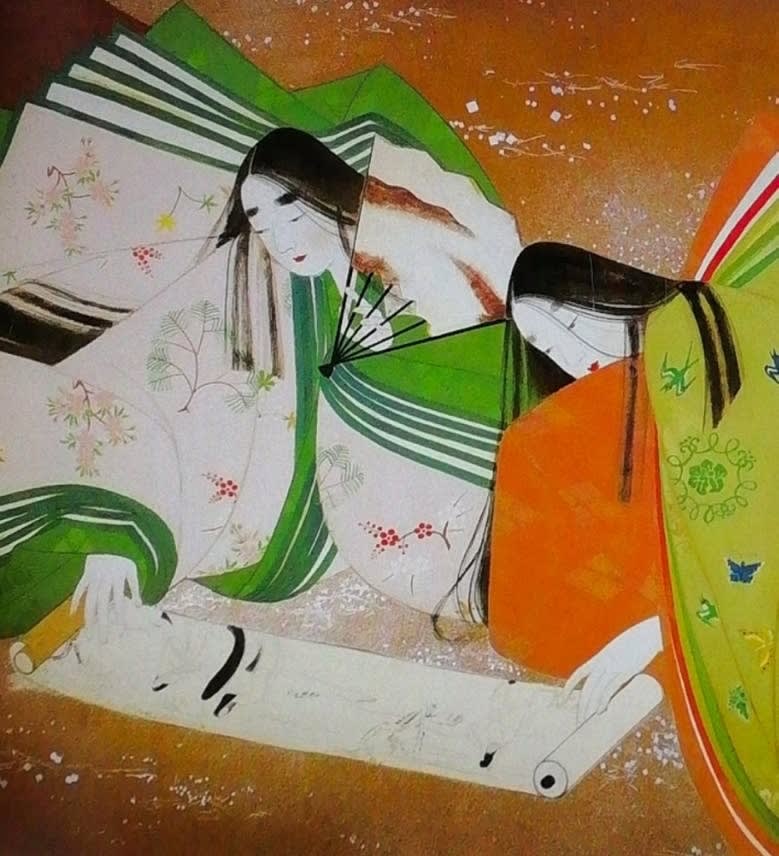

栗原玉葉も寺崎広業に師事そこで本格的に絵を学び、師亡き後は、松岡映丘にも入門しましたが、わずか3年後に世を去ったのでした。

栗原玉葉 『童女図』

その後は長野県に住まいを移し昭和44年(1969)に亡くなりました。目黒雅叙園美術館には、松江が描いた作品も幾つかあったのですが、美術館が閉鎖したあと、それらは今、どうなっているのか分かりません。

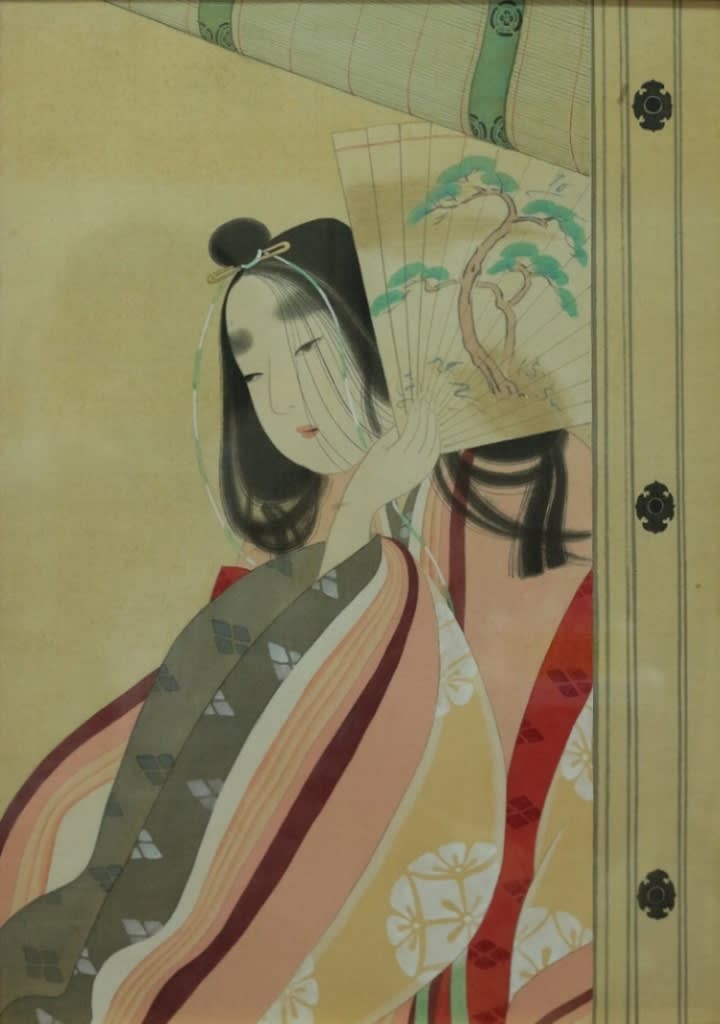

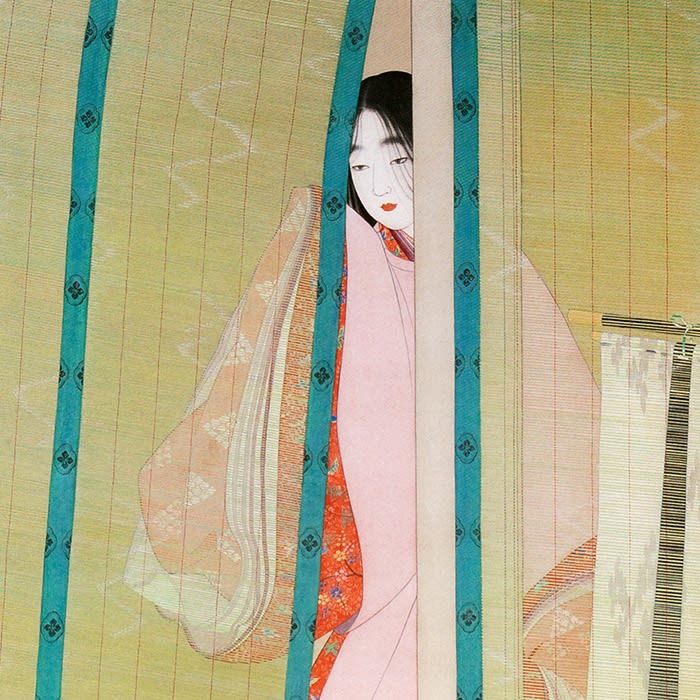

『こと』

浅見松江の描いた絵の素晴らしいところはまず、着物から小袖、そして装束の文様の正確さと緻密さでしょう。そしてその色彩の美しさ。日々着物に接しているシロガネから見るとやはりその点は、特に心引かれてしまうのです。

近代大和絵の大家、松岡映丘のもと、絵を学び、有職故実に良く通じていたといいますから、絵を見ればさもありなんとシロガネも思うのです。

昭和初期から平安までの衣装や小物等きちんと時代考証にのっとり描きながらしかし、上村松園の元で学んだ女性の品格を高く描いているのです。素晴らしいです。

大正時代の絵葉書

優雅な女性を多く描いていた松江ですが、戦時中には、

『少年飛行兵』

そういう絵も描いていたおりました。時代の求めに応じたのでしょう。

『秋宵』

『涼風船遊図』

『志保田の嬢様の悲恋』

『菊を活ける美人』

『母子』

『螢』

『春の野辺』

色紙絵

『細川ガラシャ』

『ドン・マンショ伊藤裕益』

『髪』

『鏡』

『桜梅草紙』

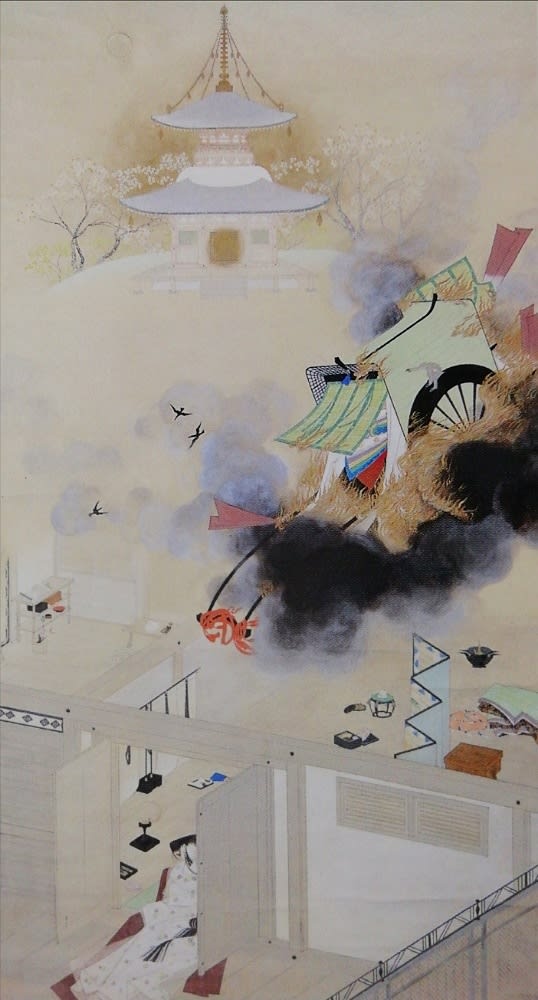

『地獄変』

色紙絵

『夕顔』

◆目黒雅叙園の『平安の間』に壁に描かれた王朝絵です。現在でも見ることが出来ます◆

『女三の宮』

◆松本華羊(まつもと・かよう)が描いた絵◆

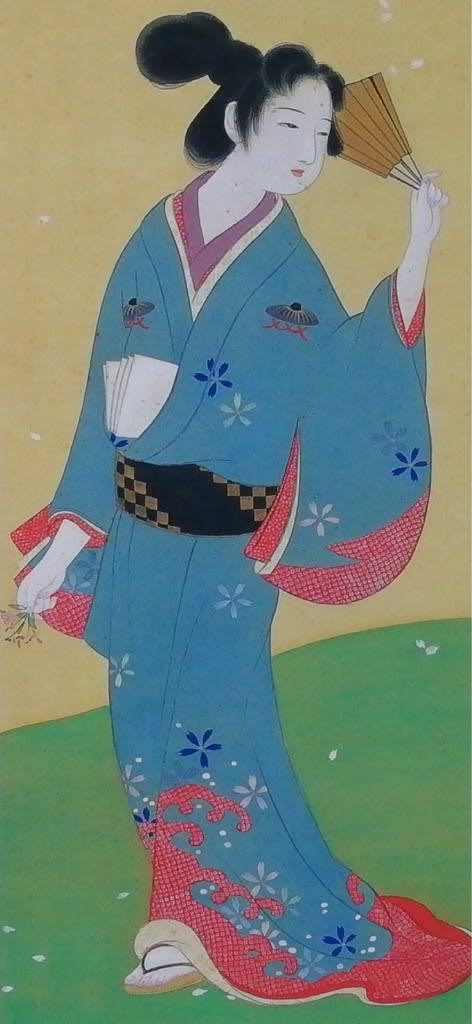

松本華羊(まつもと・かよう)は東京で生まれ、当初、以前紹介した池田蕉園に絵を学び、その後大阪に住まいを移し、そちらで本格的に絵を描きました。しかし結婚後は絵を描くことは、ほとんどなかったようです。多趣味な人だったらしいです。

池田蕉園 『さつき』

華羊の代表作は、『殉教(伴天連お春)』です。それ以外の他の作品が少く探すのが大変😞💦でした。

この華羊が描いた『殉教(伴天連お春)』と対となすのが、栗原玉葉が描いた、『朝妻桜』でした。

『朝妻桜』

・・・・・2000年代まで行方不明で、幻の名作と言われていましたが、しかしこうして発見されたのでした。

結婚後は絵を本格的に世に出さなかったのと、すっかり忘れ去られたのも相まって、つい最近まで、没年は不祥とされてきましたが、しかしその後の調査で、昭和36年(1961)に亡くなったことが分かりました。

『殉教(伴天連お春)』

『あやとり』

『春』

『汐くみ』

『平安美人』

『小宰相』

『舞妓』

昭和32年の年賀状に描かれたもの。画力は衰えていないのが分かります。