旧騎西町から埼玉県道38号(加須鴻巣線)、東武伊勢崎線の踏切を越え「加須市市民総合会館 市民プラザかぞ」のお隣、旧加須町康良居(やすらい)鎮守『千方神社(ちかたじんじゃ)』に参拝。道路沿いの大きな社標と石鳥居が目印ですね。

二の鳥居の先に広い境内。

正面が二の鳥居。この広い境内は、毎年8月に開催される『まちなか賑わいフェスティバル』の会場にもなっています。

では、参拝。

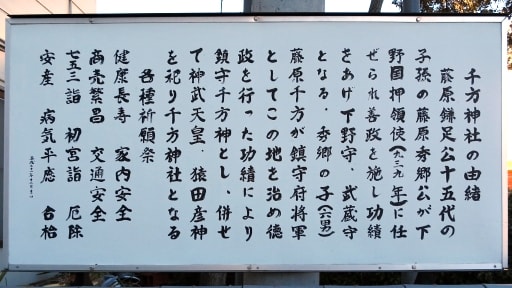

千方神社の由緒

藤原鎌足公十五代の子孫の藤原秀郷公が下野国押領使(九三九年)に任ぜられ善政を施し功績をあげ下野守、武蔵守となる。秀郷の子(六男)藤原千方が鎮守府将軍としてこの地を治め徳政を行った功績により鎮守千方神とし、併せて神武天皇、猿田彦神を祀り千方神社となる。

「恵比須大黒神社」11月には福引大売出しの『えびす祭り』が行われます。

「稲荷社」(左)と「八坂神社(旧称:牛頭天王社)」。7月に行われるこの八坂神社大祭が、加須の天王さま『どんとこい!祭り』。

浅間神社

石敢當

昭和31年9月指定

この「石敢當(せきかんとう)」は、中央二丁目の塩田鉄工所の裏にあったものを、昭和二十九年十月この地へ移したものである。

文化年間に加須の五・十市(ごとういち)の世話人たちによって、市(いち)の神様として信仰されたという言い伝えがある。

そもそも「石敢當」とは中国の力士の姓名で、この人の名を石に刻んで守護神としたのがはじまりであるが、また、よくありがちな信仰から疫病除けとしたものと思われ、関東地方にはきわめて稀で九州地方には多く見うけられる。

この「石敢當」の筆跡は、当時江戸でも有名な漢学者であり、書家でもあった亀田鵬斎の書いたもので「文化十四年(一八一七年)丁丑十一月長至日、鵬斎陳人興書」と刻まれている。

昭和五十四年三月 加須市教育委員会

御朱印をいただきました。

千方神社の名は、その祭神である修理太夫千方〈藤原秀郷の六男で鎮守府将軍。社伝によれば、この地方で仁政を行った功績を讃えて祀ったものという。)に由来するが、現在祭神は興玉命である。かつては千方社と称し、大聖院の持ちであったが、神仏分離によりその管理を離れ、明治五年に村社となり、同七年には稲荷社・浅間社・諏訪社・八坂社を合祀している。大正二年五月二日に社名を現行の千方神社に改め、同年一〇月より着工した社殿改築工事も、同七年一一月に完成し、盛大に遷宮式が挙行された。

(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)

:興玉命を祭神とする「千方神社」は、この社の他「加須市土手」と「羽生市堤」にある三社のみのようです。そのためか「ちかた神」についてはネットでもいろいろと研究されていますね。まずは三社、回ってみましょう。

:興玉命を祭神とする「千方神社」は、この社の他「加須市土手」と「羽生市堤」にある三社のみのようです。そのためか「ちかた神」についてはネットでもいろいろと研究されていますね。まずは三社、回ってみましょう。 :ここです→ Google マップ

:ここです→ Google マップ>森の中の恍惚:深谷市田中 知形神社

>森の中の恍惚:熊谷市 千形神社(熊谷をちょこっと歩こう)

[61]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます