ミステリー好きなら誰でも知っている「オーパーツ」という言葉ですが、

知らなかった人のために、絶対に外せないミステリーのカテゴリーですので紹介してみます。

非常に興味深い内容ですので、惹かれると思いますよ。

オーパーツとは「アイヴァン・T・サンダースン」という人が作った辞書にも載っていない造語で

「Out Of Place ARTifactS」の略語「Ooparts」の事です。

日本語に訳すと「場違いな出土工芸品」「場所・時代錯誤工芸品」等と訳されます。

だいたい以下のような物がオーパーツとされているようです。

①ある時代の地層や遺跡から発見された、まったく時代の異なる出土品

②こんな場所では絶対に発見されるはすが無い、と思われる出土品

③その時代の技術や生産能力では作成するのが困難、または不可能と思われる出土品や加工品、建造物

代表的な定義は以上のような物です。

いずれにせよ、実際にモノが出土、または存在しているわけですが、

現在のかなり進歩している分析技術を駆使して分析しても、

まったく理解不能で場違いなモノであるというものが「オーパーツ」なのです。

また、未来人が過去の人たちを混乱させるといういたずら目的で、

タイムマシンに乗ってオーパーツを設置したという、ワクワクするような話もあって面白いです。

いったい誰が何の目的でこんな物を作成したのか?

謎が謎を呼び、世界中のミステリー好きを虜にしているオーパーツ、

いよいよ、どんな物があるのか一部ですが紹介します。

■コスタリカの石球

1930年代の初め、コスタリカの密林で発見された、

1930年代の初め、コスタリカの密林で発見された、

大小・野球のボールから2メートルくらいの花崗岩の球体群

いずれも誤差数ミリのほぼ真球で、現代の熟練した石工でも20センチの真球体を作成するのが限界らしい。

その配置にも規則性があるらしく、その謎は解明されていない。

■コロンビアの黄金スペースシャトル

現代の飛行機、スペースシャトルに似た黄金細工。紀元500年~800年のモノと判明している。

現代の飛行機、スペースシャトルに似た黄金細工。紀元500年~800年のモノと判明している。

模型だと思うが、実際に航空会社による実験により飛行し、航空力学の理にかなった形状ということが証明された。

当然、当時、飛行機などあろうはずが無い。

ただし、プレコという魚がいて、その魚をモチーフにした物という説があるが、

ミステリー好きとしてはこの説は却下したい気分。

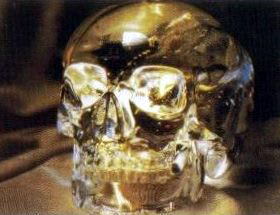

■水晶髑髏(すいしょうどくろ)

イギリスのF・A・ミッチェル・ヘッジスが1927年に中米ベリーズ南部の古典期の遺跡ルバアントゥンで発見したとされる水晶製のドクロ。

大きさは平均的な人間の頭蓋骨と実物大で、解剖学的にみてもかなり精緻に造られているらしい。

道具による加工痕がなく、プリズム細工が施されていて、下から光を当てると光が屈折し目の部分に集まるようになっている。

水晶は非常に硬度が高い物質ということが知られているが、故に加工が困難で割れやすい。

当時の技術で加工するのは不可能とされているのが、このドクロをオーパーツたらしめる所以となっている。

唯一、可能性があるのは砂と土で磨くという方法という結論が出ている。

ただし、この方法だと300年以上はかかるということなので、

何世代にもかけてこの水晶ドクロを磨いてきたということになる。

のちにドイツの職人が、約1年をかけダイヤモンドカッターを使用して、

このドクロの複製に挑戦したが、出来上がったのはかなり小さい物で、

プリズム細工も出来なかったということでした。

■アショーカ王の柱

紀元415年に建てられたといわれ、1500年もの間、雨風にさらされているにも拘わらず錆びない鉄柱。表面にはサンスクリット文字が刻まれている。

紀元415年に建てられたといわれ、1500年もの間、雨風にさらされているにも拘わらず錆びない鉄柱。表面にはサンスクリット文字が刻まれている。

直径約44cm、高さ約7m、地下に埋もれている部分は約2m、成分は99.72%という高純度鉄

実は専門化が分析した結果、表面はリン酸化合物でコーティングされているという驚異的が事が判明した。

リンは鉄を脆くさせるという特性があり、リン成分を多くし過ぎると防錆どころか成形自体が困難になるらしい。

つまり、5世紀のインドにはリンと鉄の成分バランスを調整する技術があったということになる。

その技術は後世に伝わらなかったので、謎が謎を呼んだ模様。

ただし、現在の分析結果がこのようになっただけで、

当時の技術で加工が出来たという事は証明されていない。故にオーパーツなのである。

いくつか紹介しましたが、まだまだ沢山のオーパーツが存在します。

ぜひ関連サイトを検索してみてください。

沢山のオーパーツに出会えることでしょう。

知らなかった人のために、絶対に外せないミステリーのカテゴリーですので紹介してみます。

非常に興味深い内容ですので、惹かれると思いますよ。

オーパーツとは「アイヴァン・T・サンダースン」という人が作った辞書にも載っていない造語で

「Out Of Place ARTifactS」の略語「Ooparts」の事です。

日本語に訳すと「場違いな出土工芸品」「場所・時代錯誤工芸品」等と訳されます。

だいたい以下のような物がオーパーツとされているようです。

①ある時代の地層や遺跡から発見された、まったく時代の異なる出土品

②こんな場所では絶対に発見されるはすが無い、と思われる出土品

③その時代の技術や生産能力では作成するのが困難、または不可能と思われる出土品や加工品、建造物

代表的な定義は以上のような物です。

いずれにせよ、実際にモノが出土、または存在しているわけですが、

現在のかなり進歩している分析技術を駆使して分析しても、

まったく理解不能で場違いなモノであるというものが「オーパーツ」なのです。

また、未来人が過去の人たちを混乱させるといういたずら目的で、

タイムマシンに乗ってオーパーツを設置したという、ワクワクするような話もあって面白いです。

いったい誰が何の目的でこんな物を作成したのか?

謎が謎を呼び、世界中のミステリー好きを虜にしているオーパーツ、

いよいよ、どんな物があるのか一部ですが紹介します。

■コスタリカの石球

1930年代の初め、コスタリカの密林で発見された、

1930年代の初め、コスタリカの密林で発見された、大小・野球のボールから2メートルくらいの花崗岩の球体群

いずれも誤差数ミリのほぼ真球で、現代の熟練した石工でも20センチの真球体を作成するのが限界らしい。

その配置にも規則性があるらしく、その謎は解明されていない。

■コロンビアの黄金スペースシャトル

現代の飛行機、スペースシャトルに似た黄金細工。紀元500年~800年のモノと判明している。

現代の飛行機、スペースシャトルに似た黄金細工。紀元500年~800年のモノと判明している。模型だと思うが、実際に航空会社による実験により飛行し、航空力学の理にかなった形状ということが証明された。

当然、当時、飛行機などあろうはずが無い。

ただし、プレコという魚がいて、その魚をモチーフにした物という説があるが、

ミステリー好きとしてはこの説は却下したい気分。

■水晶髑髏(すいしょうどくろ)

イギリスのF・A・ミッチェル・ヘッジスが1927年に中米ベリーズ南部の古典期の遺跡ルバアントゥンで発見したとされる水晶製のドクロ。

大きさは平均的な人間の頭蓋骨と実物大で、解剖学的にみてもかなり精緻に造られているらしい。

道具による加工痕がなく、プリズム細工が施されていて、下から光を当てると光が屈折し目の部分に集まるようになっている。

水晶は非常に硬度が高い物質ということが知られているが、故に加工が困難で割れやすい。

当時の技術で加工するのは不可能とされているのが、このドクロをオーパーツたらしめる所以となっている。

唯一、可能性があるのは砂と土で磨くという方法という結論が出ている。

ただし、この方法だと300年以上はかかるということなので、

何世代にもかけてこの水晶ドクロを磨いてきたということになる。

のちにドイツの職人が、約1年をかけダイヤモンドカッターを使用して、

このドクロの複製に挑戦したが、出来上がったのはかなり小さい物で、

プリズム細工も出来なかったということでした。

■アショーカ王の柱

紀元415年に建てられたといわれ、1500年もの間、雨風にさらされているにも拘わらず錆びない鉄柱。表面にはサンスクリット文字が刻まれている。

紀元415年に建てられたといわれ、1500年もの間、雨風にさらされているにも拘わらず錆びない鉄柱。表面にはサンスクリット文字が刻まれている。直径約44cm、高さ約7m、地下に埋もれている部分は約2m、成分は99.72%という高純度鉄

実は専門化が分析した結果、表面はリン酸化合物でコーティングされているという驚異的が事が判明した。

リンは鉄を脆くさせるという特性があり、リン成分を多くし過ぎると防錆どころか成形自体が困難になるらしい。

つまり、5世紀のインドにはリンと鉄の成分バランスを調整する技術があったということになる。

その技術は後世に伝わらなかったので、謎が謎を呼んだ模様。

ただし、現在の分析結果がこのようになっただけで、

当時の技術で加工が出来たという事は証明されていない。故にオーパーツなのである。

いくつか紹介しましたが、まだまだ沢山のオーパーツが存在します。

ぜひ関連サイトを検索してみてください。

沢山のオーパーツに出会えることでしょう。

ここまできちゃったにゃ。

よろしくにゃ~

じゃまだったらごめんにゃ~ ごろにゃん

だにゃ、ごめんにゃ。ごろにゃん。

ここは不定期更新ですので、あんま期待しないでね、わははは。

頭部と顎の部分が別に発見されたなんて、知らなかった、そうなの?

すごい娘さんだ。

夢が広がりますな!

いつも お世話になっておりますm(__)m

予言書を発見しました、

見ていただけると光栄です。

日月地神示、大日月地神示、続 大日月地神示

①http://kisu.me/Lk4

②https://goo.gl/kaebxD

③このブログは途中から大日月地神示のより分け

http://ogy.de/09bp

④http://ogy.de/gpyx

⑤http://ogy.de/beg7

⑥日本にしかない!貴重な予言書 一覧

http://kisu.me/NuC

⑦このブログで絶対に見てほしい!厳選動画

http://kisu.me/NuD