本日24日付けで発信された被災障害者への支給決定などに関する通知。

【照会先】

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部

(地域生活支援事業、補装具費について)

企画課自立支援振興室 地域生活支援係

03-5253-1111(内線3075)

(夜間直通:03-3595-2097 FAX:03-3503-1237)

(障害福祉サービス等について)

障害福祉課 企画法令係 03-5253-1111(内線3148)

(夜間直通:03-3595-2528 FAX:03-3591-8914)

(自立支援医療について)

精神・障害保健課 企画法令係 03-5253-1111(内線2297)

(夜間直通:03-3595-2307 FAX:03-3593-2008)

事務連絡

平成23年3月24日

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主管部(局) 御中

中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課自立支援振興室

障害福祉課

精神・障害保健課

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対す

る支給決定等について

この度の東北地方太平洋沖地震等(以下「当該災害」という。)の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(以下「被災市町村」という。)において被災した障害者又は障害児の保護者(以下「被災障害者等」という。)に対する支給決定等については、下記のような取扱いとなりますので、管内市町村、障害福祉サービス事業者、指定自立支援医療機関等への周知をよろしくお願いいたします。

なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。

また、介護給付費等の取扱いについて、別添1のとおり疑義解釈をまとめましたので、当該疑義解釈につきましても、管内市町村、障害福祉サービス事業者等への周知をよろしくお願いいたします。

記

�.障害福祉サービス等関係

1.他の市町村に避難した被災障害者等に対する支給決定について

(1)当該災害の被災により避難先の市町村の区域内に居住地を有するに至った被災障害者等に係る介護給付費等の支給決定については、避難先の市町村において、現行のとおり障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条から第22条までの規定等に基づき行うものであること。補装具費の支給についても同様であること。

また、当該災害の被災により他の都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)の区域内に居住地を有するに至った障害児の保護者に係る障害児施設給付費の支給決定についても、避難先の都道府県において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2及び第24条の3の規定等に基づき行うものであること。

(2)(1)の取扱いの際、被災市町村又は被災市町村が属する都道府県(以下「被災市町村等」という。)において現に支給決定を受けている被災障害者等に係る支給決定の内容、障害程度区分等については、避難先の市町村において当該被災市町村等に確認すること。

ただし、被災市町村等に確認できない場合は、受給者証等の確認、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給決定を行われたい。

(3)一時的な避難の場合など居住地が依然として被災市町村等にあると認められる場合における支給決定については、当該被災市町村等が行うものであること。この場合において、市町村審査会を開催できない等の事情により、通常の支給決定の手続をとることができないときは、既存の資料を活用するとともに、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給決定を行われたい(支給決定の変更をする場合も同様の取扱いとする。)。

なお、現に支給決定が行われている場合については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」という。)に基づき、当該支給決定の有効期間が平成23年3月11日から同年8月30日までの間に満了するものについては、同年8月31日まで有効期間の満了日が延長されるものであること。

(4)障害程度区分の認定については、「介護給付費等の支給決定について」(平成19年3月23日付け障発第0323002号。以下「支給決定通知」という。)において示している障害程度区分の認定の有効期間について、平成23年3月11日から同年8月30日までの間に満了するものについて、特定被災区域内に居住地を有する者については、同年8月31日まで延長することとする。

また、障害程度区分認定者の転出入の際の障害程度区分認定証明書の取扱いについては、支給決定通知において示しているが、被災地から転出した障害程度区分認定者が転入先市町村に提出する障害程度区分認定証明書について、転出元市町村が当該証明書を発行することが困難な場合においては、転入先市町村は、改めて認定調査及び市町村審査会における審査判定手続きを経ることなく、被災障害者等からの聞き取りの結果等を勘案して、障害程度区分を認定しても差し支えない。

(5)被災障害者等につき緊急にサービスの提供が必要な場合については、市町村又は都道府県は、必要なサービスを速やかに提供するため障害者自立支援法第30条の規定による特例介護給付費等を支給することができることとされているので留意されたい。

なお、やむを得ない事由により介護給付費等又は障害児施設給付費の支給を受けることが著しく困難であると認められる場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法第21条の6若しくは第27条第1項第3号の規定による措置を採ることができることとされているので留意されたい。

(6)当該災害においては、被災市町村における対応が困難である場合も想定されることから、居住地の扱い等については、別添2「東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱いについて」(平成23年3月13日付け総行住第35号)により、転出証明書を提出できない者についても一定の手続きで転入届を受理することとされていることも踏まえ、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。

2.受給者証等の提示について

当該災害の被災により受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証等」という。)を紛失し又は家屋に置いたまま避難している等の事情があり受給者証等を提示することができない場合には、障害者自立支援法第29条第2項ただし書又は児童福祉法第24条の3第7項ただし書の規定により受給者証等を提示しなくても指定障害福祉サービス等又は指定施設支援を受けることができるものであること。

この場合、サービス事業者等においては、受給者証等を交付している被災市町村等に当該被災障害者等に係る支給決定の内容について確認されたい。

ただし、サービス事業者等において被災市町村等に確認することができない場合には、当該被災障害者等から、受給者証等の交付を受けている者であること、氏名、生年月日、居住地及び支給決定の内容を聞き取ることにより、指定障害福祉サービス等又は指定施設支援を提供することとして差し支えない。

なお、被災により受給者証等を紛失した被災障害者等に対しては、上記の取扱いについて周知するとともに、可能な限り速やかに再交付申請を行うよう勧奨されたい。

3.利用者負担の徴収猶予について

サービス事業者等においては、当該災害の被災により、障害福祉サービス、障害児施設支援又は補装具に係る利用者負担を支払うことが困難な者について、以下のとおり徴収を猶予することができるものとする。この場合においては、被災障害者等からの申請を待つことなく市町村又は都道府県の判断により、当該被災障害者等の利用者負担の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いする。

(1)対象者

以下のア及びイに該当し、利用者負担の支払が困難な被災障害者等

ア 当該災害発生時において、別紙に掲げる市町村に居住地を有していた被災障害者等(被災障害者等が他の市町村に避難した場合を含む。)

イ 当該災害の被災により�から�までのいずれかに該当する旨の申し立てを行った被災障害者等

� 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の15各号又は別添3「災害その他の特別の事業により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて」(平成19年3月27日付け障発第0327004号)別添第2の1の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。

� 被災障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者((2)において「主たる生計維持者」という。)の行方が不明であること。

� 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域((3)において「避難等指示対象地域」という。)であるため避難又は退避を行ったこと。

(2)取扱いの期間

当面、5月までの障害福祉サービス、障害児施設支援及び補装具に係る利用者負担について、5月末日までの支払を猶予する取扱いとする。

ただし、(1)�の場合は5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に、(1)�の場合は5月までのうち当該指示が解除されるまでの間に限る。

(3)障害福祉サービス事業者等、知的障害児施設等又は補装具業者における介護給付費等、障害児施設給付費又は補装具費の請求について

ア (1)イの申立てを行った被災障害者等については、受給者証等の確認その他の方法により、居住地が別紙に掲げる市町村の区域又は避難等指示対象地域にあることを確認するとともに、当該申立ての内容を介護給付費等又は障害児施設給付費の請求に関する書類等に簡潔に記録しておくこと。

イ 利用者負担の徴収を猶予した場合は、猶予した利用者負担を含めて10割を請求すること。

なお、請求の具体的な手続については、追って連絡する予定であること。

ウ 補装具業者における補装具費の請求についてもアとイと同様に取り扱うこと。

4.地域生活支援事業について

地域生活支援事業の実施に当たっても、1~3の障害福祉サービス等の取扱いを踏まえ、必要なサービスが円滑に提供されるよう、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。

�.自立支援医療関係

1.他の市町村等に避難した被災障害者等に対する支給認定について

(1)被災障害者が当該災害の被災により避難先の市町村等の区域内に居住地を有するに至った場合、更生医療については、避難先の市町村において、育成医療については、避難先の都道府県、指定都市及び中核市において、精神通院医療については、避難先の都道府県及び指定都市において、障害者自立支援法第52条から第54条までの規定等に基づき支給認定を行うこととする。

また、精神通院医療の申請書は居住地の市町村を経由することとしているが、この取扱いについても、避難先の市町村を経由すること。

なお、この場合、支給認定の申請の際に添付することとされている世帯の所得の状況等が確認できる資料等の書類については、実情に即した弾力的な対応として差し支えないものとする。

(2)一時的な避難の場合など居住地が依然として避難元の市町村(育成医療は都道府県、指定都市及び中核市、精神通院医療は都道府県及び指定都市と読替える。以下同じ。)にあると認められる場合、当該避難元の市町村が支給認定を行うこととする。この場合において、通常の支給認定を行うことができないときは、既存の資料を活用するとともに、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給認定を行われたい(支給認定の変更をする場合も同様の取扱いとする)。

なお、現に支給認定が行われている場合については、特別措置法に基づき、当該支給認定の有効期間が平成23年3月11日から同年8月30日までに満了するものについては、同年8月31日まで有効期間の満了日が延長されるものであること。

(3)新規申請に係る有効期間の始期の取扱いについては、当該災害の影響により申請を行うことが相当期間困難であったと認められる場合に限り、市町村の判断により、申請日又は医師の意見書(診断書)作成日を有効期間の始期とする取扱いをしても差し支えない。

なお、更生医療については、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の要件があることから、有効期間の始期の取扱いに注意すること。

(4)被災障害者等に対する支給認定に当たっては、必要な自立支援医療が円滑に提供されるよう、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。

2.受給者証の提示等について

「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡)に基づき実施すること。

(参考:事務連絡抜粋)

自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

3.利用者負担の猶予等について

別添4「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」(平成23年3月23日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)、別添5「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について」(平成23年3月11日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)等により、医療保険における一部負担金等の取扱いが示されている。

別紙

利用者負担の徴収猶予の対象市町村

災害救助法の適用市町村のうち、

岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県全59市町村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀

郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町(平成23年3月17日14時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)

長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町(平成23年3月12日17時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)

別添1

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う介護給付費等(療養介護医療費、障害児施設医療費等を含む。)の取扱いについて

1.東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に伴い、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、旧法身体障害者更生援護施設、旧法知的障害者援護施設及び知的障害児施設等において定員を超過して被災障害者等を受け入れた場合、定員超過利用減算を適用しないことが可能か。

(答)

定員超過利用減算を適用しない取扱いが可能である。また、共同生活介護及び共同生活援助において、被災障害者等を受け入れたことにより大規模住居に該当することとなった場合についても、大規模住居減算を適用しない取扱いが可能である。

2.被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し人員基準を満たすことができなくなる場合については、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。

(答)

減額措置を適用しないことが可能である。なお、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(人員配置体制加算等)や、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(福祉専門職員配置等加算等)についても、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応を可能とする。

また、世話人等の配置状況に応じて設定される共同生活介護等の基本報酬についても、従前の(派遣前の配置人数に基づく)報酬の算定を可能とする。

3.避難所において居宅サービスを受けた場合、介護給付費等が算定できるのか。

(答)

「3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省・社会局障害保健福祉部企画課ほか事務連絡)において連絡したとおり、避難所等で生活している者に対して居宅サービスを提供した場合、介護給付費等の算定が可能である。

4.被災等のために障害者支援施設、グループホーム・ケアホーム等の入所者等が、一時的に別の障害者支援施設、グループホーム・ケアホーム等に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよいのか。

(答)

被災等のため、別の施設等の定員を超過するなどして、入所等した場合は、避難先の施設等において介護給付費等を請求する取扱いとなる。

仮に、別の施設等に一時避難する場合であって、提供しているサービスを継続して提供できていると判断した場合においては、避難前の施設等において介護給付費等を請求し、その上で、避難先の施設等に対して、必要な費用を支払うなどの取扱いとされたい。

また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

5.被災等のために障害者支援施設、共同生活介護等の入所者が、一時的に別の医療機関に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよいのか。

(答)

一時避難であれば、従前(避難前)の介護給付費等を従前の施設等が請求する取扱いとする。その上で、従前の施設等から避難先の医療機関に対して、介護給付費等を支払うなどの取扱いとされたい。

また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

6.被災等のため、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等が全壊等により、施設等の介護職員等及び利用者が避難所等に避難し、介護職員等が避難所にいる利用者に対し、障害福祉サービスを提供した場合、従前どおり介護給付費等を請求できるか。

(答)

施設等において提供している障害福祉サービスを継続して提供できていると判断できれば、介護給付費等を請求することは可能である。

なお、施設等の入所者等の中には医療必要度の高い方もいることが想定されるため、できるだけ、適切なサービスを提供できるよう受入れ先等の確保に努めていただきたい。

また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

7.障害福祉サービス事業所等が全半壊し、これに代替する仮設の建物等を利用してサービスの提供を行う場合、当該サービス提供にかかる費用を介護給付費等として請求することは可能か。

(答)

障害福祉サービス事業所等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設障害福祉サービス事業所等」という。)においてサービスを提供する場合、当該仮設障害福祉サービス事業所等において提供するサービスと、これまで提供していたサービスとの間に継続性が認められる場合、介護給付費等として請求することが可能である。

8.職員が、被災地で健康相談等のボランティアを行った場合や、計画停電の影響により出勤できなかったケースについて、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。

(答)

減額措置を適用しない取扱いが可能である。なお、日中活動サービス事業所の看護職員については、不在の場合であっても、他の医療機関や事業所等の看護職員と緊密な連携を図る等の対応を図るよう努めること。

9.居宅介護等の特定事業所加算の算定要件である、定期的な会議の開催等やサービス提供前の文書等による指示・サービス提供後の報告について、被災地等においては困難を生じる場合があるが、取扱い如何。

(答)

今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たせなかった場合についても、当該加算の算定は可能とする。

10.東北地方太平洋地震及び長野県北部の地震又は東京電力・東北電力による計画停電の影響により、サービス提供量が増加した場合等の特定事業所加算に関する割合の計算方法及び居宅介護等のサービス提供責任者の配置基準の取扱い如何。

(答)

今般の被災等の影響により、介護職員等の増員や新規入所者の受入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算を有資格者割合や重度障害者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出する取扱いを可能とする。

最新の画像[もっと見る]

-

【被災地】津波で横倒し 女川の2施設解体へ

12年前

【被災地】津波で横倒し 女川の2施設解体へ

12年前

-

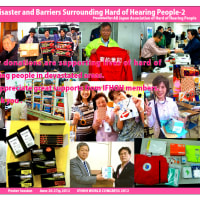

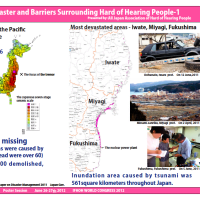

【国際難聴者会議】2日間?のポスターセッションで国際支援に感謝

13年前

【国際難聴者会議】2日間?のポスターセッションで国際支援に感謝

13年前

-

【国際難聴者会議】2日間?のポスターセッションで国際支援に感謝

13年前

【国際難聴者会議】2日間?のポスターセッションで国際支援に感謝

13年前

-

【国際難聴者会議】2日間?のポスターセッションで国際支援に感謝

13年前

【国際難聴者会議】2日間?のポスターセッションで国際支援に感謝

13年前

-

【国際難聴者会議】分科会で松崎丈さんの発表

13年前

【国際難聴者会議】分科会で松崎丈さんの発表

13年前

-

【国際難聴者会議】分科会で全難聴発表

13年前

【国際難聴者会議】分科会で全難聴発表

13年前

-

【国際難聴者会議】全体会開始

13年前

【国際難聴者会議】全体会開始

13年前

-

【国際難聴者会議】ポスターセッション

13年前

【国際難聴者会議】ポスターセッション

13年前

-

【国際難聴者会議】情報保障瞬時の判断

13年前

【国際難聴者会議】情報保障瞬時の判断

13年前

-

【国際難聴者会議】振動式腕時計とイヤホンガイド貸し出し

13年前

【国際難聴者会議】振動式腕時計とイヤホンガイド貸し出し

13年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます