有識者等による『宮城県地域活性化懇談会』と『文化の波・文化の風起こし懇談会』からの提言を契機に、綿密な調査・検証を経て、慶長遣欧使節船サン・ファン・バウティスタ号が復元されて20年以上が経過。

木造船の宿命として、フナ虫による損傷を防ぐためには定期的に海水から真水に移動させる必要があるとか、メンテナンスにはいろいろ苦労が多いとか挙げられていたことを、同じ担当部にいた一員として、私も記憶している。

さらには、屋外展示ゆえの長年の風雨による劣化。

そして、あの東日本大震災による津波被災。

船の痛みがかなり進んでいるのを想像するに難くない。

現在開催されている定例の宮城県議会では、そのサン・ファン号について質疑が交わされているようだ。(その内容については、私は知らない。)

*

昨夜寝入りばなにふと思い出し、熱いものがこみ上げてきた。

それは、ある機会を得て訪れたスウェーデン・ストックホルムの『ヴァーサ博物館』のこと(訪館:1995年6月6日)。

この博物館は、1628年8月10日処女航海に出ようとしてすぐに港内で沈没した『ヴァーサ号』を引き上げ、展示している人気の施設。

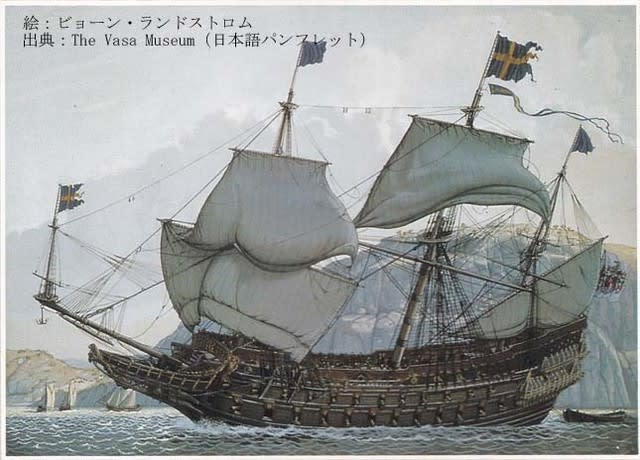

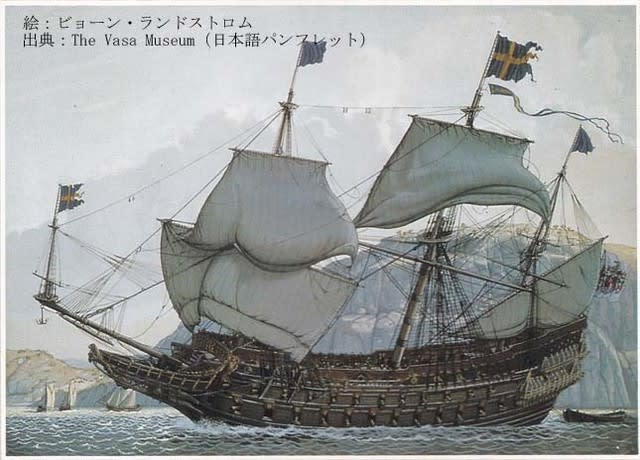

(ヴァーサ号)

(ヴァーサ博物館)

(展示施設配置図)

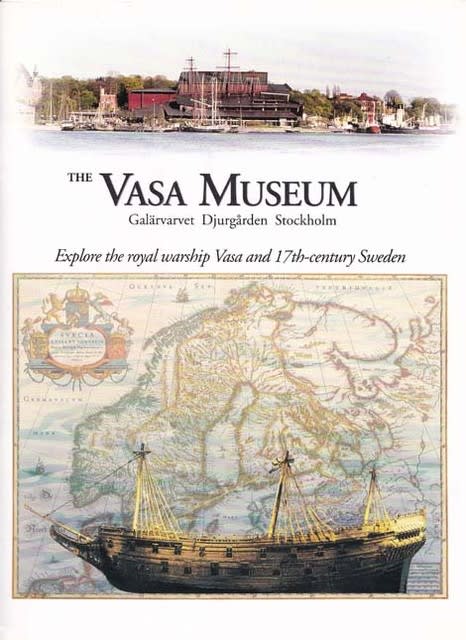

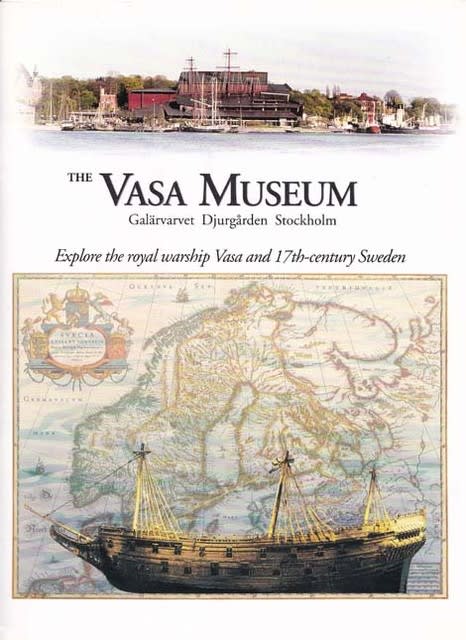

(英語版パンフレット)

※売店では日本語のパンフレットも販売している。

<ヴァーサ博物館の経緯> ※パンフレットから抜粋転載。

1626年 王艦ヴァーサ号の建造開始

1627年 進水

1628年8月10日 処女航海に出航しようとしたが港ですぐに沈没

1956年 沈没船を発見

1961年4月24日 引上げ完了、船体保存処理、仮設博物館の建設開始

1979年 船の保存液吹き付け完了

1986年 仮設博物館開館以来、1000万人がヴァーサ号を見学

1987年 新博物館の建設開始

1988年 ヴァーサ号が、仮設博物館から新博物館へ最後の航海をする

1990年 ヴァーサ号博物館が竣工

ところで、ヴァーサ号に先駆け建造されたサン・ファン号は、2度も波頭を越えて太平洋を往復し、最後はマニラでスペイン艦隊に買収されたという優れもの。

確かに、今日係留されているものは本物ではなく復元船だが、可能な限り忠実に再現され、往時の船の姿を今に伝えている。

未来に引き継ぐべき財産である。

復元に関わった技術等の再確保は難しいかもしれない。

しかし、ここで廃船・取壊しともなれば、後世においてその復元はいっそう困難で、膨大な経費と時間を要することになろう。

本物ではないといえ、何よりこの復元船にかけたたくさんの人々の熱意と取組の歴史は、他に代えがたい。

ここにこそ地域の誇りやアイデンティティの根源があり、またそれが観光資源としても大きな『磁力』を発揮しているはず。

ならばこの際、ドックから引き上げ、上屋内でヴァーサ博物館のように展示してはどうだろうか。

船内を実際に見て歩き回れるようならなお良い。

とにもかくにも、費用総額の大小を先に問題視するような20世紀型の効率論ではなく、“価値があっても値段のつけられないものが大事”となっている今世紀のまさに「経世済民」論でこの復元船の今後の在り方を語って欲しいと思わずにはいられない。

<サン・ファン号>大規模改修でも耐用10年(河北新報2016.04.22) 記事内容はこちら

木造船の宿命として、フナ虫による損傷を防ぐためには定期的に海水から真水に移動させる必要があるとか、メンテナンスにはいろいろ苦労が多いとか挙げられていたことを、同じ担当部にいた一員として、私も記憶している。

さらには、屋外展示ゆえの長年の風雨による劣化。

そして、あの東日本大震災による津波被災。

船の痛みがかなり進んでいるのを想像するに難くない。

現在開催されている定例の宮城県議会では、そのサン・ファン号について質疑が交わされているようだ。(その内容については、私は知らない。)

*

昨夜寝入りばなにふと思い出し、熱いものがこみ上げてきた。

それは、ある機会を得て訪れたスウェーデン・ストックホルムの『ヴァーサ博物館』のこと(訪館:1995年6月6日)。

この博物館は、1628年8月10日処女航海に出ようとしてすぐに港内で沈没した『ヴァーサ号』を引き上げ、展示している人気の施設。

(ヴァーサ号)

(ヴァーサ博物館)

(展示施設配置図)

(英語版パンフレット)

※売店では日本語のパンフレットも販売している。

<ヴァーサ博物館の経緯> ※パンフレットから抜粋転載。

1626年 王艦ヴァーサ号の建造開始

1627年 進水

1628年8月10日 処女航海に出航しようとしたが港ですぐに沈没

1956年 沈没船を発見

1961年4月24日 引上げ完了、船体保存処理、仮設博物館の建設開始

1979年 船の保存液吹き付け完了

1986年 仮設博物館開館以来、1000万人がヴァーサ号を見学

1987年 新博物館の建設開始

1988年 ヴァーサ号が、仮設博物館から新博物館へ最後の航海をする

1990年 ヴァーサ号博物館が竣工

ところで、ヴァーサ号に先駆け建造されたサン・ファン号は、2度も波頭を越えて太平洋を往復し、最後はマニラでスペイン艦隊に買収されたという優れもの。

確かに、今日係留されているものは本物ではなく復元船だが、可能な限り忠実に再現され、往時の船の姿を今に伝えている。

未来に引き継ぐべき財産である。

復元に関わった技術等の再確保は難しいかもしれない。

しかし、ここで廃船・取壊しともなれば、後世においてその復元はいっそう困難で、膨大な経費と時間を要することになろう。

本物ではないといえ、何よりこの復元船にかけたたくさんの人々の熱意と取組の歴史は、他に代えがたい。

ここにこそ地域の誇りやアイデンティティの根源があり、またそれが観光資源としても大きな『磁力』を発揮しているはず。

ならばこの際、ドックから引き上げ、上屋内でヴァーサ博物館のように展示してはどうだろうか。

船内を実際に見て歩き回れるようならなお良い。

とにもかくにも、費用総額の大小を先に問題視するような20世紀型の効率論ではなく、“価値があっても値段のつけられないものが大事”となっている今世紀のまさに「経世済民」論でこの復元船の今後の在り方を語って欲しいと思わずにはいられない。

<サン・ファン号>大規模改修でも耐用10年(河北新報2016.04.22) 記事内容はこちら