アルミが金を集めるという。

金が石英鉱脈にあるのは何故?

http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/MINE2001/03/03-10.html

アルミ鉱石を調べたら、ミョウバン石(明礬石)

http://kotobank.jp/word/%E3%83%9F%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%90%E3%83%B3%E7%9F%B3%28%E6%98%8E%E7%A4%AC%E7%9F%B3%29?dic=sekaidaihyakka

≪モース硬度3.5~4,もろい。比重2.6~2.9。ガラス光沢。白,帯灰色,帯黄色,帯赤色,帯褐色。

熱すると微音を発してはねる。≫

金の判定法に「焼く」があった。試しに、

金ぴかの塊にミニガスバーナーの炎を当てたら、パチパチとはねた。

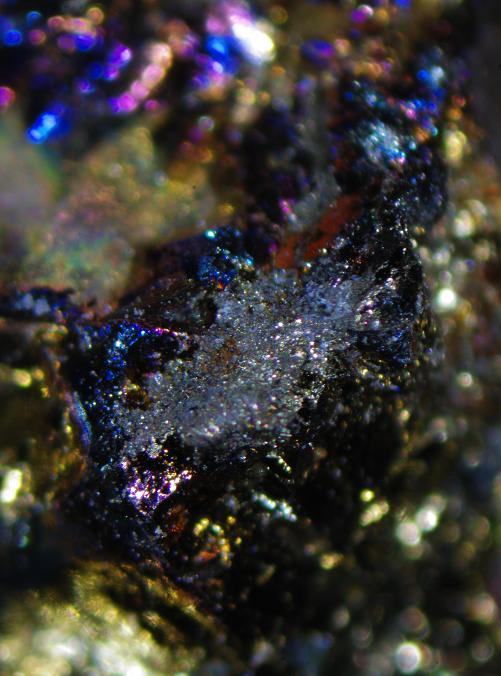

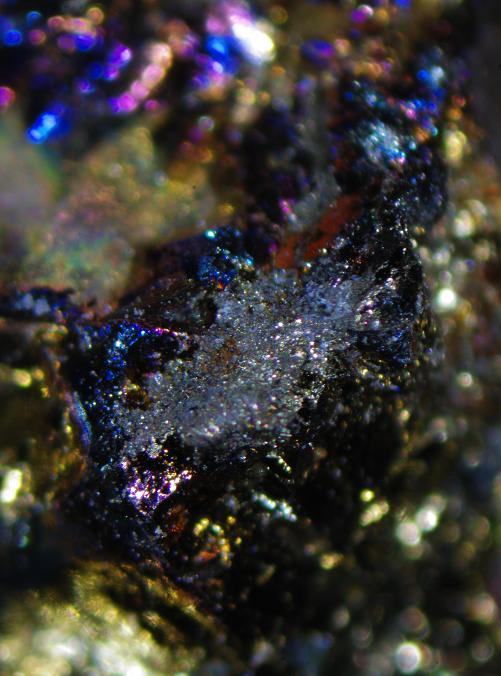

青や紫は熱による変色。

アップで見ると。

帯灰の白い粉の中で金粒が光っている。

ミョウバン石が金を集めたのだ。

では、何故、金塊の様に光っているのか。熱水の温度が上がれば、

金粒は溶けて延び、ミョウバン石を被う、然して、金塊の誕生。

石英の表面を被い巨大金粒になる。ダマされるわけです。

こちらは、焼かないで引っ掻いたやつ。

くずれたミョウバン石が中央に土の様に見えています。

白は自然アルミニュウムで、

金より融点が低いですから、同じように表面を覆ったのでしょう。

金を被う赤茶色はミョウバン石だったんですね。色を並べてみました。

金が石英鉱脈にあるのは何故?

http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/MINE2001/03/03-10.html

アルミ鉱石を調べたら、ミョウバン石(明礬石)

http://kotobank.jp/word/%E3%83%9F%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%90%E3%83%B3%E7%9F%B3%28%E6%98%8E%E7%A4%AC%E7%9F%B3%29?dic=sekaidaihyakka

≪モース硬度3.5~4,もろい。比重2.6~2.9。ガラス光沢。白,帯灰色,帯黄色,帯赤色,帯褐色。

熱すると微音を発してはねる。≫

金の判定法に「焼く」があった。試しに、

金ぴかの塊にミニガスバーナーの炎を当てたら、パチパチとはねた。

青や紫は熱による変色。

アップで見ると。

帯灰の白い粉の中で金粒が光っている。

ミョウバン石が金を集めたのだ。

では、何故、金塊の様に光っているのか。熱水の温度が上がれば、

金粒は溶けて延び、ミョウバン石を被う、然して、金塊の誕生。

石英の表面を被い巨大金粒になる。ダマされるわけです。

こちらは、焼かないで引っ掻いたやつ。

くずれたミョウバン石が中央に土の様に見えています。

白は自然アルミニュウムで、

金より融点が低いですから、同じように表面を覆ったのでしょう。

金を被う赤茶色はミョウバン石だったんですね。色を並べてみました。