先日は大神神社二の鳥居まで行った。

そこには“酒栄講”の酒樽が並べられていた。

「酒栄」かぁ・・・

酒の語源は「栄え」にあると聞く。

物事が繁栄する意味の「栄え」が縮まって、「酒」という言葉が生まれたらしい。

もしかして・・・

大神神社から戴いて、この間まで家で飲んでいた良い杉の香りのするお酒は、

この酒樽の中身やったんやろかなぁ~

@酒栄(さかえ)講

大神様と杜氏の祖神の御神徳を慕う全国の酒造家の集まりが、「酒栄(さかえ)講」で、毎年、十一月十四日の「醸造安全祈願祭」(酒まつり)には、酒栄講の講員が御神前に集い、一同が神の御威徳を賜り、心も新たに新酒の醸造に励ませて頂きます。

お祭の中では、活日命が神酒を天皇に献上した時に詠まれた歌を神楽にした、「うま酒みわの舞」が、巫女達によって厳かに華やかに舞われます。

この祈願祭の折、神社から下されるのが三輪山の聖なる杉で作られた杉玉、「しるしの杉玉」です。酒林(さかばやし)とも言われますが、造り酒屋の玄関先に吊るしてあるのをご存知の方も多いはずです。

その年の新米で醸された新酒ができたという標しですが、江戸時代の中頃からの習わしです。三輪の杉玉は、酒造家と三輪の大神様とを結んで頂く、心のシンボルともなっています。

神様の名前を高橋活日命(たかはしの いくひの みこと) と言います。

崇神天皇の時代、国難に遭った我が国を救うため、三輪山に鎮まる神様に神酒をお供えして新穀感謝の祭りを執り行いました。

神酒の醸造を任された高橋活日命は、一夜にして良質のお酒を造ったと伝えられます。

そこには“酒栄講”の酒樽が並べられていた。

「酒栄」かぁ・・・

酒の語源は「栄え」にあると聞く。

物事が繁栄する意味の「栄え」が縮まって、「酒」という言葉が生まれたらしい。

もしかして・・・

大神神社から戴いて、この間まで家で飲んでいた良い杉の香りのするお酒は、

この酒樽の中身やったんやろかなぁ~

@酒栄(さかえ)講

大神様と杜氏の祖神の御神徳を慕う全国の酒造家の集まりが、「酒栄(さかえ)講」で、毎年、十一月十四日の「醸造安全祈願祭」(酒まつり)には、酒栄講の講員が御神前に集い、一同が神の御威徳を賜り、心も新たに新酒の醸造に励ませて頂きます。

お祭の中では、活日命が神酒を天皇に献上した時に詠まれた歌を神楽にした、「うま酒みわの舞」が、巫女達によって厳かに華やかに舞われます。

この祈願祭の折、神社から下されるのが三輪山の聖なる杉で作られた杉玉、「しるしの杉玉」です。酒林(さかばやし)とも言われますが、造り酒屋の玄関先に吊るしてあるのをご存知の方も多いはずです。

その年の新米で醸された新酒ができたという標しですが、江戸時代の中頃からの習わしです。三輪の杉玉は、酒造家と三輪の大神様とを結んで頂く、心のシンボルともなっています。

神様の名前を高橋活日命(たかはしの いくひの みこと) と言います。

崇神天皇の時代、国難に遭った我が国を救うため、三輪山に鎮まる神様に神酒をお供えして新穀感謝の祭りを執り行いました。

神酒の醸造を任された高橋活日命は、一夜にして良質のお酒を造ったと伝えられます。

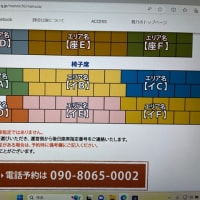

「梅の宿」は1枚目の写真の右側中央の段にあります。

「やたがらす」は柱の影でしょうか???

私は「夜の梅」は???