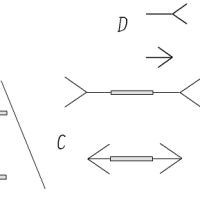

図の上の段は紀元前3000年ごろのシュメール人の絵文字で、下の段はS.ランボーがチンパンジーに覚えさせた図形言語です。

いずれもいわゆる表意文字ですが、上の段は一種の象形文字で、下の段は象形性がない図形です。

表意文字というのは表音文字のように言葉の音声を表わすことで言葉の意味を伝えるのではなく、じかに言葉の意味をあらわすものとされています。

表意文字が言葉の意味を表わしているとして、文字を見た人がどういう意味か理解できなければなりません。

文字とその意味のつながりが一番分りやすいのは、文字が表わしているものの形に似ている場合です。

どこの文字でも最初の文字は、ものの形を象った象形文字であるのはこのためですが、象形文字には難点があります。

言葉の表わす意味には形のないものもありますし、形があっても象った図像が誰にでも分るとは限りません。

シュメールの大麦の絵文字にしても、これは大麦だといわれれば納得できたとしても、他の植物でもあるいは木とか草という一般的な名詞でもよさそうに見えます。

表意文字の意味を特定するには、文字に名前をつけて、その名前を聞けば意味が分かるようにすればよいのですが、そのためには文字の名前を覚えてもらわなければなりません。

文字ができる前に音声言葉があり、ものの名前は音声言葉でつけられていますから、象形文字を作っても音声言葉を使わないと意味の理解は難しいのです。

象形性があれば文字につけられた名前、つまり文字の読み方を覚えやすいという利点があり、名前がすぐに思い出せれば意味もすぐに分るということになります。

象形文字は分りやすいという印象がもたれるのです。

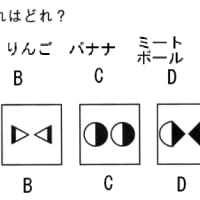

象形文字の象形性に頼れば意味が通じるとは限らないということは、サルに言葉を教えようとして作られた図形文字を見ても分ります。

サルは声帯の関係で人間と同じ音声言葉を使えません。

そこで図形で表わした言葉を使うのですが、サルは象形文字を訓練なしで理解できるわけではありません。

具体的なものと図形を結びつけて覚えさせる訓練をするのですが、図形はものの形に似ている必要はなく、簡単な形の組み合わせで視覚的に覚えやすければよいのです。

象形性がなければサルが覚えにくいということはないのです。

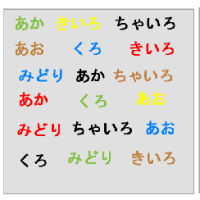

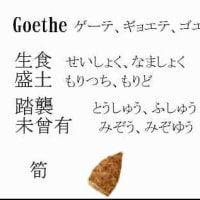

漢字は表意文字ということになっていますが、漢字の場合も象形文字はごくわずかで、しかも漢字を知らない外国人が見てもパッと見て分るというような文字はありません。

漢字が見て直接意味が分かるというならば、漢字字典などはいらなくなるはずで、読めない字、意味の分からない字があるはずがありません。

漢字を見て意味が分かるというのは、学習のおかげで、たいていの人はある程度の漢字を覚えるのに10年以上かかっていますし、いつまでたっても知らない漢字は無数にあります。

覚えるとき読み方をまず覚えるのですから、音声言語抜きでは学習じたいが成り立たないのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます