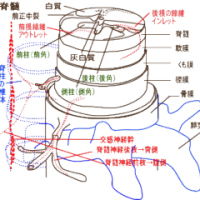

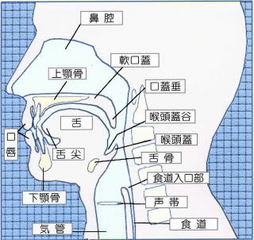

嚥下に関わる諸器官

◆鼻腔(びくう)

◆軟口蓋(なんこうがい)…口の天井の骨が無く軟らかい部分。

◆上顎骨(じょうがくこつ)上あごの骨

◆口蓋垂(こうがいすい)…いわゆるのどちんこ

◆舌(ぜつ)

◆舌尖(ぜっせん)…舌の先端部分

◆口唇(こうしん)…くちびる

◆下顎骨(かがくこつ)…下あごの骨

◆喉頭蓋谷(こうとうがいこく)…奥舌と喉頭蓋の間にあるくぼみ。嚥下の際、食塊を一旦溜める重要な場所。

◆喉頭蓋(こうとうがい)…嚥下の瞬間、喉頭の蓋になる非常に重要な場所。

◆舌骨(ぜっこつ)…舌と喉頭を繋ぐ役割の骨。喉頭の挙上に重要な役割を担う。

◆食道入口部(しょくどうにゅうこうぶ)…食道の入り口。通常は閉じている。

◆声帯(せいたい)…発声を行う器管。同時に誤嚥防止にも役立っている。

◆食道(しょくどう)…食物の通り道。通常は閉じている。

◆気管(きかん)…空気の通り道。嚥下の瞬間以外、常に空気が通っている。

嚥下運動

①食物が口腔内に入ると、まず咀嚼をして食物を飲み込める状態にする。

この飲み込める状態になったものを食塊という。

上手く咀嚼を行い食塊をつくるためには、咀嚼するための「歯」があることはもちろん、それと同時に舌や頬の運動も必要である。舌や頬に運動障害や感覚麻痺があると、食塊をつくることが難しくなる。また、口唇がきちんと閉鎖出来ないと、口腔内から食物がこぼれてしまう。

②咀嚼がある程度完了したら、舌を使って食物を咽頭へ送る。

この時に重要なのが舌尖の挙上である。舌尖を挙上して上顎に付けることが出来ないと、咽頭への送り込みがうまくいかず、いつまでも口腔内に食物が残ってしまう。この時にも口唇の閉鎖は重要である。口唇閉鎖ががきちんと出来ていないと、食塊を後方へ送ることが困難である。

また、この時軟口蓋は上へ上がるのと同時に後方へ膨らみ、口腔と鼻腔を遮断する準備をする。

③舌は口蓋にしっかり付き、舌骨が引き上げられ、喉頭が上前方へ移動し、そのため喉頭蓋が後方へ倒れる。軟口蓋は口腔と鼻腔を遮断していう。この時口腔と鼻腔の遮断がきちんと出来ないと、食物や水分が鼻腔に逆流してしまう。嚥下の際、呼吸は停止する。

④舌全体が口蓋にしっかり付く。そのため舌骨は更に上方へ引き上げられ、喉頭は更に上前方へ移動し、結果的に喉頭蓋は気管へ蓋をするような形で倒れる。また喉頭が上前方へ移動することで、喉頭の後方にある食道入口部が開き、そこへ食塊が押し込まれる。この時に喉頭が上前方へ十分移動出来ないと、食道入口部の開大が不十分となり、そのため食道へ入りきれなかった食塊が気管へ侵入する結果となりる。これを誤嚥と言う。誤嚥は食道の開大不全の他、嚥下のタイミングのズレなどでも生じる。

⑤食道の蠕動運動で、食塊は食道を胃へと向かっていく。

口蓋へしっかり押し付けられていた舌は緊張を弱め、舌骨、喉頭は下方に下がり、それと共に喉頭蓋は再び上方に上がり始める。また、軟口蓋も元の位置に戻り始めるので、鼻腔と咽頭の交通が再開され、呼吸が再開される。

◆鼻腔(びくう)

◆軟口蓋(なんこうがい)…口の天井の骨が無く軟らかい部分。

◆上顎骨(じょうがくこつ)上あごの骨

◆口蓋垂(こうがいすい)…いわゆるのどちんこ

◆舌(ぜつ)

◆舌尖(ぜっせん)…舌の先端部分

◆口唇(こうしん)…くちびる

◆下顎骨(かがくこつ)…下あごの骨

◆喉頭蓋谷(こうとうがいこく)…奥舌と喉頭蓋の間にあるくぼみ。嚥下の際、食塊を一旦溜める重要な場所。

◆喉頭蓋(こうとうがい)…嚥下の瞬間、喉頭の蓋になる非常に重要な場所。

◆舌骨(ぜっこつ)…舌と喉頭を繋ぐ役割の骨。喉頭の挙上に重要な役割を担う。

◆食道入口部(しょくどうにゅうこうぶ)…食道の入り口。通常は閉じている。

◆声帯(せいたい)…発声を行う器管。同時に誤嚥防止にも役立っている。

◆食道(しょくどう)…食物の通り道。通常は閉じている。

◆気管(きかん)…空気の通り道。嚥下の瞬間以外、常に空気が通っている。

嚥下運動

①食物が口腔内に入ると、まず咀嚼をして食物を飲み込める状態にする。

この飲み込める状態になったものを食塊という。

上手く咀嚼を行い食塊をつくるためには、咀嚼するための「歯」があることはもちろん、それと同時に舌や頬の運動も必要である。舌や頬に運動障害や感覚麻痺があると、食塊をつくることが難しくなる。また、口唇がきちんと閉鎖出来ないと、口腔内から食物がこぼれてしまう。

②咀嚼がある程度完了したら、舌を使って食物を咽頭へ送る。

この時に重要なのが舌尖の挙上である。舌尖を挙上して上顎に付けることが出来ないと、咽頭への送り込みがうまくいかず、いつまでも口腔内に食物が残ってしまう。この時にも口唇の閉鎖は重要である。口唇閉鎖ががきちんと出来ていないと、食塊を後方へ送ることが困難である。

また、この時軟口蓋は上へ上がるのと同時に後方へ膨らみ、口腔と鼻腔を遮断する準備をする。

③舌は口蓋にしっかり付き、舌骨が引き上げられ、喉頭が上前方へ移動し、そのため喉頭蓋が後方へ倒れる。軟口蓋は口腔と鼻腔を遮断していう。この時口腔と鼻腔の遮断がきちんと出来ないと、食物や水分が鼻腔に逆流してしまう。嚥下の際、呼吸は停止する。

④舌全体が口蓋にしっかり付く。そのため舌骨は更に上方へ引き上げられ、喉頭は更に上前方へ移動し、結果的に喉頭蓋は気管へ蓋をするような形で倒れる。また喉頭が上前方へ移動することで、喉頭の後方にある食道入口部が開き、そこへ食塊が押し込まれる。この時に喉頭が上前方へ十分移動出来ないと、食道入口部の開大が不十分となり、そのため食道へ入りきれなかった食塊が気管へ侵入する結果となりる。これを誤嚥と言う。誤嚥は食道の開大不全の他、嚥下のタイミングのズレなどでも生じる。

⑤食道の蠕動運動で、食塊は食道を胃へと向かっていく。

口蓋へしっかり押し付けられていた舌は緊張を弱め、舌骨、喉頭は下方に下がり、それと共に喉頭蓋は再び上方に上がり始める。また、軟口蓋も元の位置に戻り始めるので、鼻腔と咽頭の交通が再開され、呼吸が再開される。