大寒をすぎ、寒さも本番。

4日には立春を迎え、暦の上では「春」と言っても、まだまだ寒さの続く季節です。

さて、今年の節分は2月2日。

豆をまいて鬼退治ですね。

最近では、全国的に恵方をむいてまき寿司を食べる「恵方巻」の習慣も浸透してきました。

そもそも、恵方巻は、大阪ののり業者が始めたもの。

「土用のうなぎ」と同様、商品を売るためのキャッチコピーなのですが、

それもここまで浸透してくると、習慣というか常識のような感じになっています

話を豆まきに戻して・・・

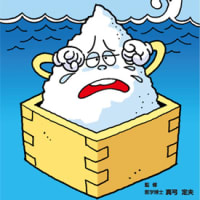

実は、この「鬼」。

「風邪(ふうじゃ)」のことだと知ってますか?

フウジャとは。

漢字で書くとその意味は歴然ですが、いわゆるカゼのことですね。

現代のように、医学も科学も発展していなかった時代。

「はやりやまい」と言われ、どんどん移っていき、死者もでる。

なにかのたたりか鬼の仕業かと大変恐れられていました。

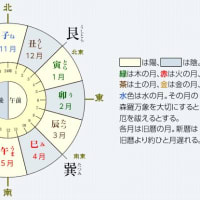

上の図を見てください。(画像はネットより借りてます)

これは、十二支と方角、季節を五行で表したものです。(旧暦なので1ヶ月遅れます)

この時季はちょうど丑寅(北東)の季節。

この方角は「鬼門」といわれ、様々な災いがやってくる方角とされていました。

寒いこの時季にはやる「風邪」もそのひとつ。

その「風邪」を、丑寅の季節に丑寅の方角からやってくる丑(牛)のつのをもち寅(虎)のパンツをはく鬼にみたて、豆をまいて退治したのですね。

そして、豆を年の数だけ食べて、作物の取れない冬に、保存した大豆を炒って食べ、栄養をつけたと言われています。

最近は、季節関係なく食べ物があふれ必要ないことだと思いますが、縁起を担ぐことが好きな日本人にはやめられない行事なのでしょうか。。。

それはさておき・・・

そもそも「節分」とは。。。

季節の変わり目という意味。

冬から春に変わる節目の日です。

旧暦では、大みそかの意味合いを持ち、

翌日の立春は二十四節季で第一節季にあたり、新年の始まりとしています。

(旧正月はこの前後で新月の日としています)

日本は、明治6年に太陽暦に変わりましたが、自然との関わりを考えると太陰暦(旧暦)の方がしっくりくると思うのは私だけでしょうか?

節分は、1年間の悪いものを追い出し、新たな年を迎えるための儀式であったということも心のどこかに残しておきたいものですね。

立春を過ぎると、まだまだ寒くても暦の上では春。

身体の中では、春に向けての準備が着々と進んでいます。

大地から芽が出るごとく、新陳代謝が活発になってきます。

余分なものを退社し、本格的な活動に備え、さらには次にやってくる暑い夏を過ごしやすくするためにスリムになっていくというのが、春という季節の生理です。

まずは、春の七草をいただきましょう。

「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」

最近では、新暦のお正月後にスーパーには並んでいますが、本来は旧暦のお正月に食べるものでした。

そして、固い大地をけやぶって出てくる野草を食べましょう。

つくし、よもぎ、ふきのとう、たんぽぽ、たら、ふきなどなど。。。

2月に見かけるのは難しいですが、3月中旬ころから探しに出かけてはいかがでしょうか。

特有のほろ苦さがありますが、成分でいうとみんな強アルカリになります。

ただし、野草は陰の力が強すぎるので、アクをぬいてから食べるようにしましょう。

また、食べ過ぎるとかえって体調をくずしますので、1~2回食べてみるのがいいでしょう。

ブロッコリーやきゃべつ、菜花など、アブラナ科の野菜も、野草と同じようにぐんぐん成長する強いパワーと代謝作用を持っています。

これらは、食用に改良された野菜なので、たくさん食べてもかまいません。

これからの季節、アトピーが悪化する、赤い吹き出物が出来る、夜中になると咳がでる、朝起きた時にからだがだるい、、、

などなどの症状に心当たりのある方は、ぜひ試してみてください。

4日には立春を迎え、暦の上では「春」と言っても、まだまだ寒さの続く季節です。

さて、今年の節分は2月2日。

豆をまいて鬼退治ですね。

最近では、全国的に恵方をむいてまき寿司を食べる「恵方巻」の習慣も浸透してきました。

そもそも、恵方巻は、大阪ののり業者が始めたもの。

「土用のうなぎ」と同様、商品を売るためのキャッチコピーなのですが、

それもここまで浸透してくると、習慣というか常識のような感じになっています

話を豆まきに戻して・・・

実は、この「鬼」。

「風邪(ふうじゃ)」のことだと知ってますか?

フウジャとは。

漢字で書くとその意味は歴然ですが、いわゆるカゼのことですね。

現代のように、医学も科学も発展していなかった時代。

「はやりやまい」と言われ、どんどん移っていき、死者もでる。

なにかのたたりか鬼の仕業かと大変恐れられていました。

上の図を見てください。(画像はネットより借りてます)

これは、十二支と方角、季節を五行で表したものです。(旧暦なので1ヶ月遅れます)

この時季はちょうど丑寅(北東)の季節。

この方角は「鬼門」といわれ、様々な災いがやってくる方角とされていました。

寒いこの時季にはやる「風邪」もそのひとつ。

その「風邪」を、丑寅の季節に丑寅の方角からやってくる丑(牛)のつのをもち寅(虎)のパンツをはく鬼にみたて、豆をまいて退治したのですね。

そして、豆を年の数だけ食べて、作物の取れない冬に、保存した大豆を炒って食べ、栄養をつけたと言われています。

最近は、季節関係なく食べ物があふれ必要ないことだと思いますが、縁起を担ぐことが好きな日本人にはやめられない行事なのでしょうか。。。

それはさておき・・・

そもそも「節分」とは。。。

季節の変わり目という意味。

冬から春に変わる節目の日です。

旧暦では、大みそかの意味合いを持ち、

翌日の立春は二十四節季で第一節季にあたり、新年の始まりとしています。

(旧正月はこの前後で新月の日としています)

日本は、明治6年に太陽暦に変わりましたが、自然との関わりを考えると太陰暦(旧暦)の方がしっくりくると思うのは私だけでしょうか?

節分は、1年間の悪いものを追い出し、新たな年を迎えるための儀式であったということも心のどこかに残しておきたいものですね。

立春を過ぎると、まだまだ寒くても暦の上では春。

身体の中では、春に向けての準備が着々と進んでいます。

大地から芽が出るごとく、新陳代謝が活発になってきます。

余分なものを退社し、本格的な活動に備え、さらには次にやってくる暑い夏を過ごしやすくするためにスリムになっていくというのが、春という季節の生理です。

まずは、春の七草をいただきましょう。

「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」

最近では、新暦のお正月後にスーパーには並んでいますが、本来は旧暦のお正月に食べるものでした。

そして、固い大地をけやぶって出てくる野草を食べましょう。

つくし、よもぎ、ふきのとう、たんぽぽ、たら、ふきなどなど。。。

2月に見かけるのは難しいですが、3月中旬ころから探しに出かけてはいかがでしょうか。

特有のほろ苦さがありますが、成分でいうとみんな強アルカリになります。

ただし、野草は陰の力が強すぎるので、アクをぬいてから食べるようにしましょう。

また、食べ過ぎるとかえって体調をくずしますので、1~2回食べてみるのがいいでしょう。

ブロッコリーやきゃべつ、菜花など、アブラナ科の野菜も、野草と同じようにぐんぐん成長する強いパワーと代謝作用を持っています。

これらは、食用に改良された野菜なので、たくさん食べてもかまいません。

これからの季節、アトピーが悪化する、赤い吹き出物が出来る、夜中になると咳がでる、朝起きた時にからだがだるい、、、

などなどの症状に心当たりのある方は、ぜひ試してみてください。