さあクラッチ交換の初体験です。ワクワクします。

あからさまにクラッチすべりの症状は出ていないのだけど、12月に高速道路を走行中に、高回転をキープしアクセルを緩めると一気に回転が500回転ほど下がるという現象に気付きました。そこでクラッチの磨耗を疑い、遊びがてら交換することにした次第です。

クラッチ回りにはいろんな部品が出てきますが、それぞれの名前も全然知らないので、とりあえずサービスマニュアルに書いてあった通りの名前でご紹介します。ディスクを外すとき、ジャダースプリングとか、1枚だけ内径の違うクラッチプレート等々、色んなのが出てきます。

バラした後は、交換するべきものを交換し、原則組んであった通りに戻せれば良いわけなのですが、中にはサービスマニュアルには触れられていないにも関わらず「表面」と「裏面」のあるパーツもありました。マニュアルに書かれていないということは、表でも裏でもどちらでも構わないということなのかも分かりませんが、その辺も併せてご紹介したいところです。

まずはオイルを抜きます。ただし勿体無い場合は全部抜かなくてもOKです。作業工程で車体を垂直に立てることがあるので、車体を立ててオイル窓からオイルが見えなくなるまで抜けば、支障なく作業出来ます。

私は地球の自然と環境を守るため、オイルは最低限しか抜きませんでしたよ。でも抜いたオイルはドブに捨てましたよ(冗談です)。

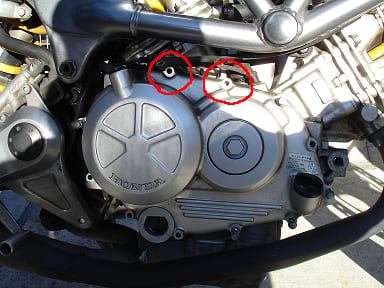

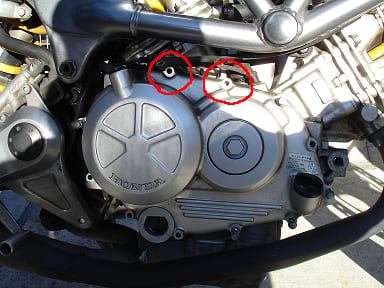

続いてクラッチカバーを外します。たくさんあるネジを、およそ対角順に、2回~3回くらいに分けて徐々に緩めます。ネジの長さは全部で3種類ありました。3種類ですが、大きく分ければ「長いの」と「短いの」の2種類です。写真でマルをした2箇所分のみ、クラッチワイヤーのクランプになっているせいでしょうか、「短いの+α」くらいのネジが入ってました。あとは入るようにしか入らないので、特に元位置は気にしないで全部引っこ抜いて平気です。左側の数本はケーブルクランプが共締めされていますので、クランプの場所だけは記憶しておきます。

短い+αのネジ

さてネジが全部抜けても、カバーはガスケットでピッチリ張り付いて固着してます。開けるためには、プラハンでカバーを叩くことになります。プラハンならケースは割れやしない(たぶん)ので遠慮なくがしがし叩いてください。最初のうちは「カン!カン!」という堅い金属音が、「カポォ…」という音に変わったらガスケットが剥がれた証拠ですので、カバーを取り外します。クラッチリフタ(クラッチワイヤーが繋がってたところ)をクルリと回してやると、向かって左半分が外しやすいです。右半分はスペースに余裕があるので、プラハンで手前に向けて叩くのも良いでしょう。

なおVT250FEの時は、ガスケットの材質が現在と違っていたみたいで(アスベスト?)かなりしつこく固着しており、ケースが壊れるくらい叩いても剥がれなかったです。仕方ないので結局スキマをコジりました。またこのガスケットは剥がすとビリビリに破壊されるので、完全に剥がす作業ならびにその後の掃除が大変でした。これと比べると最近の「緑色ガスケット」(?)はとっても剥がし易くて素敵です。古いVT250Fも、新品部品を注文するとちゃんと緑色のが届きました。

カバーをあけたところ

さて、カバーが外れるとこんな感じです。

一番左のデカイやつがクラッチです。真ん中の歯車みたいなのがスタータクラッチ。サービスマニュアルを見ると「クラッチ分解時にはスタータクラッチもはずせ」と書かれていますが、実際は外さないでもクラッチディスクの交換は出来ます。クラッチ構成部品のうち「クラッチアウター」を取り外したい時のみ、スタータクラッチが干渉するので取り外しが要ります。自分は今回はフリクションプレートとディスク交換のみですので、スタータークラッチはそのままにしておきました。

それからガスケットの一部が破けて合わせ面に張り付いているのが分かりますか?コイツはあとできっちり剥がさないといけません。

(参考)VT250FE

こいつは参考までに、VT250FEの写真です。当時は単にタペット調整のために開けただけですので、クラッチがどうなっていたのかは分かりません。VTRと異なりリフタプレートとクラッチセンターが一体化しているみたいです。VT250FEのクラッチはケーブル式ではなくて油圧式でした。VTRはクランクケースカバー側からクラッチプレートを押しますが、油圧式のVT250Fは反対のジェネレータ側からロッドで押す仕組みでした。その関係でリフタプレートが立派なのかも分かりません。ひょっとするとリフタープレートではなくプレッシャプレートの役目なのかも分かりません。詳細は不明です。

クラッチは、普段はスプリングの張力で張り付いているディスクとプレート(それぞれハウジングへ収められている)を、スプリングを縮めることで両者にスキマを作ってやり、ミッションとクランクを切断する仕組みです。

ディスクはブレーキパッドのような消耗品ですので、段々磨り減ってきます。消耗の度合いは乗り方によって変わってくるでしょう。半クラを使う機会が多ければ、減りも早いはずです。

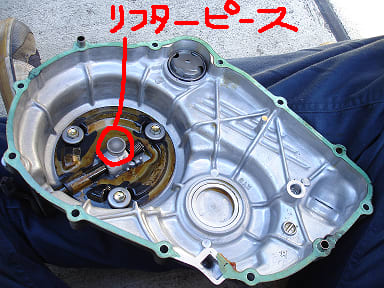

カバーの裏面

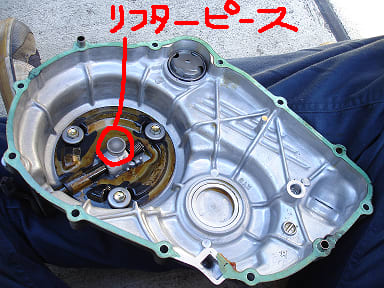

カバー裏面はこんなです。おなじみのオイル窓も見えます。マルをしたのがリフターピース。クラッチレバーを握るとワイヤーを介してリフターのカムが動き、このピースが車体側のリフタプレートの真中にあるベアリング部を押すことになります。押されるとスプリングが縮み、クラッチが切れた状態になります。

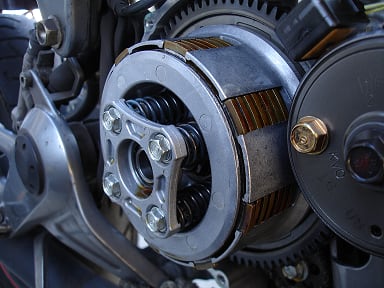

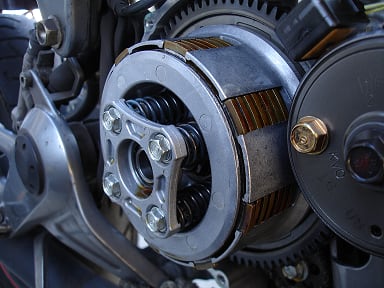

クラッチ全体

クラッチ全体のハウジングと対面したら、最初にリフタープレートを取り外します。スプリングの張力を押さえている部品なので、ボルトを緩めると段々外に飛び出してきます。各ネジがあまりナナメになってはいけないので、マニュアルの指示通り数回に分けて緩めましょう。締めるときも然りです。

プレートを外すとここまで飛び出ます

緩めるとこれくらい飛び出します。このクラッチスプリングも新品部品に交換いたしました。

リフタプレートを外します

さていよいよ「自分的に難関」のセンターロックナットとご対面です。難関は2つあります。

センターロックナット

まず第一に、このナットには「曲げカシメ」が施されていること。写真の通り、ネジの先端部がボインと曲げられてシャフトの切り欠きに食い込ませてあります。ナットを外すためにはこのカシメを戻してやる必要があります。どうやって戻すのかと言うと、タガネとハンマーでトンカンと叩くしかないのです。シャフトを傷つけないように注意しながら!

そして第二に、このナットが締められている場所が「トランスミッションのシャフト」であること。ニュートラル時は空回りし、ギヤが入っている時は後輪の動きと連動してしまうシャフトなのです。これを如何にして緩め締めするのかというと、後輪・ミッション側の回転をどこかで固定して、ナットだけを回さないといけません。

最初は「坂道駐車みたいに、ギヤを入れれば固定されるのでは?」と思いました。確かにギアを入れればシャフトは後輪に繋がります。しかしシャフトは後輪もろとも軽々と回転するだけなのです。坂道に駐車する時にギアを入れて停めるのは、リアタイヤにクランク側の抵抗をかけてエンブレ状態にするためです。しかし今はクランクとギアミッションはクラッチ部で分断されているので(=クラッチを切っている状態)、後輪はフリーの状態です。

何故クラッチが切れているのかというと、リフタープレートを外した時点でクラッチスプリングも外してしまったせいです。スプリングが無ければクラッチは繋がりようがない。何も考えずにバラしてから、「あーそうかー」と遅い理解をしました。

よって、ギアが入っていても後輪はミッションもろとも共回りしますので、エンブレの効果はありません。試しにギヤをいれた状態でこのナットにソケットを当て、回してみてください。余裕で後輪が回ります。とりわけ、緩める方向にレンチで回転させると後輪は前進方向へ回転するため、スタンドが外れ転倒という惨事になりかねません。

サービスマニュアルにおいては、ここで満を持して「穴の開いたフライパン」のような専門工具が登場!

プレッシャプレートにはリフターの取り付け用に4本のボルト穴がありますが、リフターを外してからこのボルト穴へ「フライパン」のナベ部をネジ留めしてプレッシャプレートを固定する仕組みです。フライパンの把手を持ってプレッシャプレートの共回りを防ぎながら、ロックナットを締め緩めするという按配です。

あとで説明しますが、この工具は全く要りません。普通に強いトルクをかけられるレンチがあれば十分です。T型か、なるたけ柄の長いのがあると良いでしょう。

それから、あればなお良いのが人間をもう1名。

なお1名だけで作業するならT型レンチは使いにくいと思います。

ではいざ参ります!

(つづく)

あからさまにクラッチすべりの症状は出ていないのだけど、12月に高速道路を走行中に、高回転をキープしアクセルを緩めると一気に回転が500回転ほど下がるという現象に気付きました。そこでクラッチの磨耗を疑い、遊びがてら交換することにした次第です。

クラッチ回りにはいろんな部品が出てきますが、それぞれの名前も全然知らないので、とりあえずサービスマニュアルに書いてあった通りの名前でご紹介します。ディスクを外すとき、ジャダースプリングとか、1枚だけ内径の違うクラッチプレート等々、色んなのが出てきます。

バラした後は、交換するべきものを交換し、原則組んであった通りに戻せれば良いわけなのですが、中にはサービスマニュアルには触れられていないにも関わらず「表面」と「裏面」のあるパーツもありました。マニュアルに書かれていないということは、表でも裏でもどちらでも構わないということなのかも分かりませんが、その辺も併せてご紹介したいところです。

まずはオイルを抜きます。ただし勿体無い場合は全部抜かなくてもOKです。作業工程で車体を垂直に立てることがあるので、車体を立ててオイル窓からオイルが見えなくなるまで抜けば、支障なく作業出来ます。

私は地球の自然と環境を守るため、オイルは最低限しか抜きませんでしたよ。でも抜いたオイルはドブに捨てましたよ(冗談です)。

続いてクラッチカバーを外します。たくさんあるネジを、およそ対角順に、2回~3回くらいに分けて徐々に緩めます。ネジの長さは全部で3種類ありました。3種類ですが、大きく分ければ「長いの」と「短いの」の2種類です。写真でマルをした2箇所分のみ、クラッチワイヤーのクランプになっているせいでしょうか、「短いの+α」くらいのネジが入ってました。あとは入るようにしか入らないので、特に元位置は気にしないで全部引っこ抜いて平気です。左側の数本はケーブルクランプが共締めされていますので、クランプの場所だけは記憶しておきます。

短い+αのネジ

さてネジが全部抜けても、カバーはガスケットでピッチリ張り付いて固着してます。開けるためには、プラハンでカバーを叩くことになります。プラハンならケースは割れやしない(たぶん)ので遠慮なくがしがし叩いてください。最初のうちは「カン!カン!」という堅い金属音が、「カポォ…」という音に変わったらガスケットが剥がれた証拠ですので、カバーを取り外します。クラッチリフタ(クラッチワイヤーが繋がってたところ)をクルリと回してやると、向かって左半分が外しやすいです。右半分はスペースに余裕があるので、プラハンで手前に向けて叩くのも良いでしょう。

なおVT250FEの時は、ガスケットの材質が現在と違っていたみたいで(アスベスト?)かなりしつこく固着しており、ケースが壊れるくらい叩いても剥がれなかったです。仕方ないので結局スキマをコジりました。またこのガスケットは剥がすとビリビリに破壊されるので、完全に剥がす作業ならびにその後の掃除が大変でした。これと比べると最近の「緑色ガスケット」(?)はとっても剥がし易くて素敵です。古いVT250Fも、新品部品を注文するとちゃんと緑色のが届きました。

カバーをあけたところ

さて、カバーが外れるとこんな感じです。

一番左のデカイやつがクラッチです。真ん中の歯車みたいなのがスタータクラッチ。サービスマニュアルを見ると「クラッチ分解時にはスタータクラッチもはずせ」と書かれていますが、実際は外さないでもクラッチディスクの交換は出来ます。クラッチ構成部品のうち「クラッチアウター」を取り外したい時のみ、スタータクラッチが干渉するので取り外しが要ります。自分は今回はフリクションプレートとディスク交換のみですので、スタータークラッチはそのままにしておきました。

それからガスケットの一部が破けて合わせ面に張り付いているのが分かりますか?コイツはあとできっちり剥がさないといけません。

(参考)VT250FE

こいつは参考までに、VT250FEの写真です。当時は単にタペット調整のために開けただけですので、クラッチがどうなっていたのかは分かりません。VTRと異なりリフタプレートとクラッチセンターが一体化しているみたいです。VT250FEのクラッチはケーブル式ではなくて油圧式でした。VTRはクランクケースカバー側からクラッチプレートを押しますが、油圧式のVT250Fは反対のジェネレータ側からロッドで押す仕組みでした。その関係でリフタプレートが立派なのかも分かりません。ひょっとするとリフタープレートではなくプレッシャプレートの役目なのかも分かりません。詳細は不明です。

クラッチは、普段はスプリングの張力で張り付いているディスクとプレート(それぞれハウジングへ収められている)を、スプリングを縮めることで両者にスキマを作ってやり、ミッションとクランクを切断する仕組みです。

ディスクはブレーキパッドのような消耗品ですので、段々磨り減ってきます。消耗の度合いは乗り方によって変わってくるでしょう。半クラを使う機会が多ければ、減りも早いはずです。

カバーの裏面

カバー裏面はこんなです。おなじみのオイル窓も見えます。マルをしたのがリフターピース。クラッチレバーを握るとワイヤーを介してリフターのカムが動き、このピースが車体側のリフタプレートの真中にあるベアリング部を押すことになります。押されるとスプリングが縮み、クラッチが切れた状態になります。

クラッチ全体

クラッチ全体のハウジングと対面したら、最初にリフタープレートを取り外します。スプリングの張力を押さえている部品なので、ボルトを緩めると段々外に飛び出してきます。各ネジがあまりナナメになってはいけないので、マニュアルの指示通り数回に分けて緩めましょう。締めるときも然りです。

プレートを外すとここまで飛び出ます

緩めるとこれくらい飛び出します。このクラッチスプリングも新品部品に交換いたしました。

リフタプレートを外します

さていよいよ「自分的に難関」のセンターロックナットとご対面です。難関は2つあります。

センターロックナット

まず第一に、このナットには「曲げカシメ」が施されていること。写真の通り、ネジの先端部がボインと曲げられてシャフトの切り欠きに食い込ませてあります。ナットを外すためにはこのカシメを戻してやる必要があります。どうやって戻すのかと言うと、タガネとハンマーでトンカンと叩くしかないのです。シャフトを傷つけないように注意しながら!

そして第二に、このナットが締められている場所が「トランスミッションのシャフト」であること。ニュートラル時は空回りし、ギヤが入っている時は後輪の動きと連動してしまうシャフトなのです。これを如何にして緩め締めするのかというと、後輪・ミッション側の回転をどこかで固定して、ナットだけを回さないといけません。

最初は「坂道駐車みたいに、ギヤを入れれば固定されるのでは?」と思いました。確かにギアを入れればシャフトは後輪に繋がります。しかしシャフトは後輪もろとも軽々と回転するだけなのです。坂道に駐車する時にギアを入れて停めるのは、リアタイヤにクランク側の抵抗をかけてエンブレ状態にするためです。しかし今はクランクとギアミッションはクラッチ部で分断されているので(=クラッチを切っている状態)、後輪はフリーの状態です。

何故クラッチが切れているのかというと、リフタープレートを外した時点でクラッチスプリングも外してしまったせいです。スプリングが無ければクラッチは繋がりようがない。何も考えずにバラしてから、「あーそうかー」と遅い理解をしました。

よって、ギアが入っていても後輪はミッションもろとも共回りしますので、エンブレの効果はありません。試しにギヤをいれた状態でこのナットにソケットを当て、回してみてください。余裕で後輪が回ります。とりわけ、緩める方向にレンチで回転させると後輪は前進方向へ回転するため、スタンドが外れ転倒という惨事になりかねません。

サービスマニュアルにおいては、ここで満を持して「穴の開いたフライパン」のような専門工具が登場!

プレッシャプレートにはリフターの取り付け用に4本のボルト穴がありますが、リフターを外してからこのボルト穴へ「フライパン」のナベ部をネジ留めしてプレッシャプレートを固定する仕組みです。フライパンの把手を持ってプレッシャプレートの共回りを防ぎながら、ロックナットを締め緩めするという按配です。

あとで説明しますが、この工具は全く要りません。普通に強いトルクをかけられるレンチがあれば十分です。T型か、なるたけ柄の長いのがあると良いでしょう。

それから、あればなお良いのが人間をもう1名。

なお1名だけで作業するならT型レンチは使いにくいと思います。

ではいざ参ります!

(つづく)

思っています!

大変貴重な情報ありがとうございます(^o^)