・聖徳皇太子(しょうとくこうたいし)

聖徳太子は日本仏教の始祖と仰がれる人物である。用明天皇の皇子・推古天皇の摂政となり、政治の改革を推進した。有名な「十七条の憲法」にも、仏教の教えが取り入れられている。また仏教を奨励し、自らも仏教を学び、法華経・勝鬘経・唯摩経について講義をなし、「三経義疏」と称せられる注釈書をあらわしたと伝えられている。

聖徳太子の死後、太子信仰が高まり、特に鎌倉時代以後多くの木像が造られた。太子講はその後も継続され、各地に残る太子講はいずれも大工・左官・鍛冶屋など職人やきこり・木挽きなど山仕事の集まりによるものである。太子像の前で会議を開き賃金の協定や職業上の申し合わせを行なったという。

嵐山町の聖徳太子供養塔は志賀観音堂に2基、遠山に1基がある。志賀のものは壮年期の像容をした丸彫立像と角型文字塔で、立像には台石周囲に、志賀村をはじめ近隣十数ヵ村民の氏名が数多く刻まれている。石工は「川越町(現在の川越市)次兵衛」である。文字塔は「聖徳皇太子」で、台石にはやはり多数の氏名が刻まれている。こちらの石工は「小八林(現在の吉見町)長嶋金助」とある。立像は1801年(享和元)、文字塔は1873年(明治6)の造立である。

遠山の八幡神社にある1基は自然石型文字塔で、碑面には「聖徳皇太子」とある。裏面には「元治二乙丑正月吉日講中(元治二年は西暦1864年)」とあるから、太子講の造立である。遠山村のほか、高ノ倉村(現在の鳩山町)・下里村(現在の小川町)民の氏名が刻まれている。

※嵐山町博物誌調査報告第8集『嵐山町の石造物1』(嵐山町教育委員会発行、2003年3月)掲載の島﨑守男「嵐山町の石仏造立の背景」21頁

最新の画像[もっと見る]

-

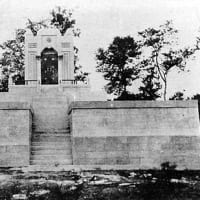

菅谷館址に忠魂祠が建てられる 1927年

15年前

菅谷館址に忠魂祠が建てられる 1927年

15年前

-

古里・重輪寺入口の石仏

15年前

古里・重輪寺入口の石仏

15年前

-

勝田(花見台)・花見堂の石仏

15年前

勝田(花見台)・花見堂の石仏

15年前

-

広野(大野田)・弁天沼入口の石仏

15年前

広野(大野田)・弁天沼入口の石仏

15年前

-

越畑(清水)・庚申橋辺の石仏

15年前

越畑(清水)・庚申橋辺の石仏

15年前

-

大蔵・向徳寺入口の石仏

15年前

大蔵・向徳寺入口の石仏

15年前

-

越畑・八宮神社前の石仏群

15年前

越畑・八宮神社前の石仏群

15年前

-

越畑・八宮神社前の石仏群

15年前

越畑・八宮神社前の石仏群

15年前

-

吉田・日影堂の石仏群

15年前

吉田・日影堂の石仏群

15年前

-

古里・旧深谷道の石仏

15年前

古里・旧深谷道の石仏

15年前