■ 今日のおすすめ

『人を動かす』(デール・カーネギー著 山口 博訳:創元社)

■ 総ては“人を動かす”から始まる(はじめに)

どんなに素晴らしい全社戦略(企業の方向性)、事業戦略(競争戦略)、機能戦略(戦術・戦技)、目標、計画、を策定しても、人が動いてくれない事にどうしようもありません。何をするにも“人を動かす”根源的能力が要求されます。いろいろなビジネス書を読むのもいいでしょうが、“人を動かす”人間力を身につけない限り、総ては徒労に終わるでしょう。

この本を“人を動かす”テクニカルなマニュアル本と思って読むと大きな間違いを起こします。“人を動かす”根源的なことは何か、“人を動かす”人間力とは何かを本書を読んで理解してください。あなたの仕事が驚くほど良い変化をします。

この本は1936年の初版以来、世界で1500万部以上(日本ではその30%弱に当たる430万部)売れています。今でも毎年世界で20万部売れている、聖書に次ぐロングセラーです。これだけ売れても、本当に理解して“人を動かす”人になれた日本人は、何人いるでしょう。“人を動かす”という書名に引かれるのではなく、書かれている内容の後ろにあるもの(メタ=meta)を読み取ることが大切と思います。本書の内容から、メタの読み取り方に注目してみたいと思います。新年の良きプレゼントになればと思います。

■ “人を動かす”秘訣は、自分が変わることです

【アンドリュー・カーネギーとデール・カーネギー】

よく、アメリカの鉄鋼王、カーネギー・ホールの創立者アンドリュー・カーネギー(1835~1919)と成人教育コンサルタントのデール・カーネギー(1888~1955)と混同しておられる方が多いのです。デール・カーネギーの「人を動かす」をカーネギー・ホールの創設者の自叙伝と思っている人が多いのです。

しかし面白いことに、二人には多くの共通点があります。若いときの貧しいつらい経験、謙虚であること、成功の秘訣を“周りの人のお陰”に帰していること、等です。

デール・カーネギー(Carnagey)は途中から姓の綴り“Carnagey”を、尊敬するアンドリュー・カーネギー(Carnegie)の“Carnegie”に変えています。1916年までにはデール・カーネギーは、自らの講演で、カーネギー・ホールを満員にできました。歴史の偶然は面白いですね。

【こんな人だと“人は動かない”】

人に嫌われたり、陰で笑われたり、軽蔑される人になりたかったら、次のことをすればよいと、この書に書かれています。

・相手の話を、決して長くは聞かない。

・終始自分のことだけをしゃべる。

・相手が話している間に、何か意見があれば、すぐに相手の話をさえぎる。

・相手はこちらより頭の回転がにぶい。そんな人間のくだらない話をいつまでも聞いている必要はない。話の途中で遠慮なく口をはさむ。

自分のことばかり話す人間は、自分のことだけしか考えない人だと、この書は言います。皆様は日頃このようなことをした経験がありますか。

この逆の心で、逆のことをすることで“人は動く”のです。

【人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい】

本書は、「この世の中で重要な法則すなわち黄金律と言われている、“人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい(聖書;マタイによる福音書7章12節)”は、紀元前500年頃には孔子が、紀元前400年頃には、ガンジス川のほとりで釈迦が、紀元30年にはキリストが説いている」と書いています。

心から、相手の気持ちを思い、認め、賞賛する。それは自分もして欲しいことです。それを、他者にしてあげる。難しいことだからこそ、過去の聖人が説いているのです。聖人と同等になることは無理にしても、それに近づこうとすれば“人を動かす”ことが出来るのです。

【常に相手の立場に身をおき、相手の立場から物ごとを考える】

では具体的にどうすればよいのか。自動車王ヘンリー・フォードの言葉がそのことを言い当てています。

「成功に秘訣というものがあるとすれば、それは、他人の立場を理解し、自分の立場と同時に、他人の立場から物事を見る能力である。」

簡単に思えますが、如何ですか出来ますか。この書には随所にこのような名言を例に上げながら、具体的な“人を動かす”メタが書かれています。そのメタ(その背景にあること)は、“自分を思うと同じ以上に他者を思いやる”ことです。

■ “自分を思うと同じ以上に他者を思いやる”事ができますか(むすび)

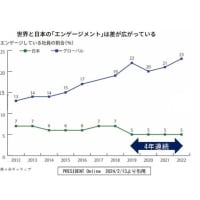

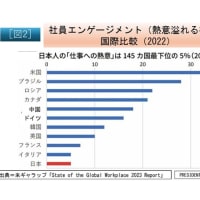

人間は生き物です。生存本能の基本は“自己”です。自分の“自己”と他者の “自己”がぶつかり合うところには何も生まれません。他者の“自己”を抑えこむには、権力・権威、お金、論理により屈服させるしかありません。それは“人を動かす”ことには繋がりません。むしろ、“人の心を殺す”ことになるでしょう。それを続ける限り、創造性もモチベーションも生まれません。その様なマネジメントをしている企業は、発展しません。さあ“人を動かす”事の出来るマネジメントを真剣に考えましょう。“他者を思いやれる”マネジメントを考えましょう。

それには、他者を思いやれる精神、即ち“ホスピタリティー”の精神が必要です。かのギリシャのトロヤ戦争の将軍ネストールが、傷ついた旅人を、政敵であるオデッセウスの息子のテレマーコスと知りながら、自宅に招きいれ、もてなしました。傷が完治したところで旅の目的地のスパルタまで馬車で送ってあげました。敵(hostile)に対してすら愛情を示す(pes)ことをhospesと言い、hospesの精神で行う行為をhospitalityというようになりました。この史実に語源を持つ、“敵をも思いやる”心で行う行為を“ホスピタリティー”と言う様になりました。

このレベルにまで、自分が変わらない限り、この本に書いてあることを実践しても、やらないよりはましですが、期待する成果“人を動かす”には結びつかないことを最後に申し上げたいと思います。

【酒井 闊プロフィール】

10年以上に亘り企業経営者(メガバンク関係会社社長、一部上場企業CFO)としての経験を積む。その後経営コンサルタントとして独立。

企業経営者として培った叡智と豊富な人脈ならびに日本経営士協会の豊かな人脈を資産として、『私だけが出来るコンサルティング』をモットーに、企業経営の革新・強化を得意分野として活躍中。

https://www.jmca.or.jp/member_meibo/2091/