- 今日のおすすめ

『「日本企業の勝算」人口減少時代の最強経営』

(デービッド・アトキンソン著 東洋経済新報社)

- 「日本企業の勝算」に至る論点の推移(はじめに)

著者がここ5年間に出版した著書の中で「日本の文化と文化から来る日本人の『強み』『弱み』」、「日本人の勝算」、「日本の改革の為の中小企業改革『国運の分岐点』」について貴重な見解を展開して来ました。今回ご紹介する「日本企業の勝算」はその集大成と言えます。「日本企業の勝算」に至る論点の推移を見てみましょう。

【「イギリス人アナリストだからわかった日本の『強み』『弱み』」(本欄2015.9.22紹介)の論点】

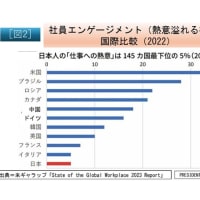

日本のGDP世界3位、一人当たりGDP世界26位(2018年)は何を示すのか。著者は日本人の「真面目さ」「ものづくりの器用さ」を肯定しつつも、過去の日本の驚異的経済成長は人口増加要因とデータから結論付けます。一方人口の増加要因がなくなると、一人当たりGDPが世界9位(1990年。人口ランキングは7位)から26位(2018年。人口ランキングは10位)と急速に悪化するのは、日本の「効率性」「生産性」の悪さと指摘します。その要因として、日本人の多くは「woolly thinking(「なあなあ文化」から来る散漫な思考)」しか出来ず、「good reasoning power(論理的に判断する力)」に弱いとします。その結果「good reasoning power」に弱いインテレ層・経営者層が多く存在し、それが日本全体の弱みとなっているとします。

【「日本人の勝算」(本欄2019.7.23紹介)の論点】

現在の日本の経営を「Low road capitalism(低付加価値経営)」と位置付けます。言い換えると「いいものを安く」「同類の商品の価格競争」「仕事の自主性が低い」「管理する側の層が厚い肩書主義」です。「人口減少・高齢化」時代に於いて、日本の現社会システムを維持するには、生産性向上でGDPを維持していく必要があります。「GDP=人口×生産性=人口×一人当たりGDP」と考え、一人当たりの所得の向上が必要と主張します。その為には「High road capitalism(高付加価値経営)」にパラダイム転換を図っていく必要があり、転換を可能にする、「企業規模の拡大」「最低賃金の引上げ」が不可欠とします。

【「国運の分岐点」(本欄2020.1.28紹介)の論点】

著者が指摘する厳しい現実があります。それは世界有数の「人材力」を誇る日本の国際競争力ランキングは第5位(2018年WEF対象140ヵ国。IMD統計とは別。)にも拘らず、生産性を見てみると、1990年は世界9位でしたが、今は28位(対象190ヵ国。先進国の中ではイタリア、スペインと並ぶ最下位水準。)です。この20年間の先進国の給料は約1.8倍に対し、日本は9%の減少です。この深刻な問題は、「先進国の中で唯一、経済成長をしていない」「デフレから何時まで経っても脱却できない」の二つに集約されるとします。その原因は、データ分析の結果得た「奇跡的な発見」とし、「小規模な企業で働く労働者の比率」が、日本はギリシャと同レベル、イタリア、ポルトガルよりも高く、先進国の中では突出して高いこと指摘します。その上で、緩やか且つ自然体での企業の経営改善と、人口減少要因による自然体での企業数減少では、日本の社会保障制度が破綻し「国の破綻」に繋がると指摘します。中小企業の集約・統合による高効率経営、最低賃金の引き上げを労働政策ではなく経済政策として実行することで「国の破綻」を避けるべきと主張します。

【集大成の「日本企業の勝算」での結論は】

5年間の論点の集大成が今回紹介する「日本企業の勝算」とする根拠は、前著までは、他国との比較、統計データからの主張でしたが、今回は日本の企業経営を新たな新理論で分析し、その上で「日本企業の勝算」を示したことです。それは「新monopsony論」を基に日本の生き残る道を示したのです。

それでは次項で「新monopsony論」から「日本企業の勝算」に至る道筋を見てみましょう。

- 「新monopsony論」と「日本企業の勝算」

【新monopsony論とは】

monopsonyという言葉は、「売り手独占」を意味するmonopolyの対義語で、「買い手独占」という意味で使われていました。現在では、「労働市場において企業の交渉力が強く、労働者の交渉力が弱いため、企業が労働力を安く買い叩ける状態」を説明するために使われることが多くなっています。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授のアラン・マニングが2003年に発表した『Monopsony in Motion』という有名な本で、広く知られるようになりました。

しかし最近広がっている「新monopsony論」では、雇用側が影響力を行使し、古典経済学で考えられる完全競争におけるスキルに応じた賃金より安く労働者を雇用できることをmonopsonyと定義しています。つまり政策、社会構造等から労働市場が硬直的になり、流動性が低下し、その結果雇用者が安い賃金で雇用でき、一種の搾取が働く経済状況を指します。

少し荒い計算ですが、日本の雇用者数6,046万人にアメリカと日本の平均所得の差19,695ドル(60,558-40,863)を掛けると約120兆円、同じ様に、日本とドイツの差6,719ドルで計算すると44兆円となります。それぞれ同じスキルと仮定すると、日本は企業に対し44兆円~120兆円の補助をしている結果になります。言い換えれば日本の労働者は一人当たり約70万円~200万円の搾取をされている事にもなります。更に言えば、日本の大企業所得と中小企業所得の、日本全体の平均所得に対する比率が、それぞれ1.51と0.76である事を考慮すると、補助・搾取は主に中小企業で起きていると言えます。

【日本はmonopsony大国】

著者はmonopsony理論から導き出される出される要件16項目(詳細は紹介本)について日本、ドイツ、アメリカを比較し、日本は全ての項目が該当(○)に対しアメリカは4項目、ドイツは1項目が該当(○)との結果から、日本は世界に冠たるmonopsony大国と結論付けます。

著者は、monopsonyを放置すると経済がどう動くかを学説から導き出します。「monopsony」が働くと、企業規模の縮小、GDP比の輸出比率の低下、格差の拡大、労働市場の流動性の低下、サービス業の生産性の低下、女性活躍の低迷、有効求人倍率の高止りの歪み等が出てくるとします。

これら全ては、紹介本のデータから著者が指摘する日本の中小企業の問題点と合致します。まさに日本はmonopsony大国です。

【日本がmonopsony大国から抜け出し「日本企業の勝算」を実現するには】

構造的環境からmonopsony状況に陥っている日本企業、特にmonopsonyが顕著である中小企業に於いて、「good reasoning power」に弱い民間の経営努力に任せておいては解消されません。

著者は、世界中でmonopsony脱出に成功した国がない中で、日本が初めて成功する国になる「勝算」を提言します。日本の病根を創り出し続けてきた「中小企業庁」政策を止め、成長する企業を優遇する新たな「企業育成庁」政策のもと、イノベーションを起こす企業/最先端技術の普及に寄与する企業/ベンチャーに限らず、成長している企業/輸出する企業/研究開発に熱心な企業/中堅企業/の支援、中小企業の合併・統合による企業規模の拡大・企業数の減少、経営者・大学・従業員のクリティカルシンキングを始めるとする教育・研修等の実施を提言します。

政策による「飴」的支援と並行し、「鞭」的提言は、中小企業の補助・搾取を解消する範囲内、雇用への影響が出ないギリギリの引上げ幅の分析(かかる分析機能を有する政府機関の新設を提言)による適切な最低賃金の引き上げを提言します。商工会議所の最低賃金引上げによる倒産増加の主張は、搾取をする中小企業者を保護し、地主的不当な利益を守る、非合理的主張と指摘し、monopsonyの解消を最優先すべきとします。

【その他の提言と著者の政府 成長戦略会議での活躍】

上記monopsonyを中心に見てきましたが、その他多くの指摘・提言があります。是非紹介本をお読みください。

加えて、著者が政府の成長戦略会議の有識者として起用されたことに注目してください。成長戦略会議は経済財政諮問会議が示す方向性に沿って、制度改正などの具体化を担います。著者の提言が実現する可能性が大きくなって来ました。

- これからの中小企業経営の在り方(むすび)

これからの中小企業の経営は安穏としていられません。生き残りのためには「Low road capitalism(低付加価値経営)」から「High road capitalism(高付加価値経営)」へのパラダイム転換が必須となります。

真摯に受け止め生残りへの道を探索しましょう。

【酒井 闊プロフィール】

10年以上に亘り企業経営者(メガバンク関係会社社長、一部上場企業CFO)としての経験を積む。その後経営コンサルタントとして独立。

企業経営者として培った叡智と豊富な人脈ならびに日本経営士協会の豊かな人脈を資産として、『私だけが出来るコンサルティング』をモットーに、企業経営の革新・強化を得意分野として活躍中。