5月14日に東京大学本郷キャンパスでひらかれた公開シンポジウム

「『世代間連帯』が社会を変える」へ出かけてきた。

岩波新書『世代間連帯』(上野千鶴子・辻元清美共著)の

出版記念シンポジウムだ。

パネリストは、衆議院議員で国土交通副大臣の辻元清美さん、

政治学者の姜尚中(かんさんじゅん)さん、

自立生活サポートセンター・もやい事務局長で内閣府参与の湯浅誠さん。

コーディネータが社会学者の上野千鶴子さんと、まれにみる豪華メンバー。

上野さんと辻元さんの共著であるこの日のネタ本

『世代間連帯』の目次は以下のとおり:

1章 仕事、住まい

2章 家族、子ども、教育

3章 医療、介護、年金

4章 税金、経済、社会連帯

5章 世代間連帯

姜尚中さんは『悩む力』(集英社新書)の著者でもあるし、

湯浅誠さんは『反貧困』(岩波新書)の著者でもある。

すこし日がたってしまったけれど、記録として、

きょうは手元のメモをもとにシンポジウムをご報告。

まず、コーディネータの上野さんから、

現政権内にいる辻元さんと湯浅さんへ質問。

Q)政権にはいってみて大きくかわったことは?

A)大きく変わったことは、

NGOやNPO、市民運動出身の自分や湯浅さんが

政権にはいっているということだとおもう(辻元さん)。

Q)政権にはいって出来ることとできないこと、

よかったこととよくなかったことは?

A)2009年10月26日に就任し、2010年3月5日まで務め、

いったん離れた。5月10日に再任用されたところ。

(政権を)でた理由もはいった理由も同じで、

「こちらが言っていたことを、『やる』と政府が決めた。

だからそれを手伝う」ということ。この順番が大事。

最初、菅(直人)さんから「(派遣村を)やるから手伝って」

といわれ、昨年秋から年末年始までやった。

一区切りがついたのでいったん辞めたけれど、その後の展開として

年末年始だけでなくて通年対応が必要だということになり、

「ならば、やろう」と、ふたたび内閣府参与に就任した。

そう思ってやった2009年末の公設派遣村だったけれど、

できたのは、やりたいと思っていたことの3割くらい。

2008年末に民間でやった年越し派遣村は、

お金はないけれど、自分たちのやりたいようにやった。(湯浅さん)

上野さんは政権交代へと話題をうつし、姜さんがそれに答える。

鳩山(由紀夫・首相)さんの最大のミッションは任期を満了すること。

『歴史と勝負をする』という言葉を、わたしは彼に伝えた。

きっと彼は、あと3年数カ月の任期をつとめるとおもう。

政権交代の大きな点はふたつある。

①日本の左翼の残念な点は、制度圏にほとんど残らなかったこと。

ドイツや韓国をはじめ、先進国で運動圏から制度圏に移ること

―それはどういうことかというと、例えばここにいる湯浅さんが

総理大臣になるようなこと―は、ありふれたことだ。

だから、昨年の政権交代によって運動圏と制度圏の風通しがよくなった。

②(日本の)政権とメディアの関係が韓国化してきた。

韓国の場合、その関係は凄まじい―最終的に盧 武鉉(ノ・ムヒョン)

前大統領が自殺せざるをえなかったほどに。日本でも、

最高実力者が自殺しても不思議ではないほどメディアスクラムがすごい。

メディアと政治権力の関係がこれまでと少しちがってくるのではないか。

この二点が、政権交代の大きな点だとおもう。(姜さん)

質問は、それをうけてさらに展開。

Q)市民運動と制度の距離が近づいたということだけれど、

この点にかんして(政権に)はいってみて良かったことはあるか。

あるなら、それは何か?

A)萌芽的にそういう芽がすすんでいる。

いちばん進んでいるのは障がい者の分野。

内閣府の障がい者制度改革推進会議では、半分が当事者。

これはスゴイこと。これは、障がい者運動の厚みと強みだ。

わたしの分野(貧困・ワーキングプア等)では、そこまでできない。

なぜなら、厚みも連携も足りないから。

だからこそ、

内閣府参与に(自分が)なるという、一本釣りの形になったとおもう。

障がい者制度改革推進会議のような場を設定することができないから。

できないというのは、政府側にもできないし、運動側にもできない。

ここに矛盾と可能性の両方をみるしかない。

わたしたちとしては、内と外の文化をよく知っている人を増やしていきたい。

官僚は制度のプロ、わたしたちは現場にいて、当事者のプロ。

この関係を強めて、可能性をふやしていきたい。(湯浅さん)

A)政策を決定するプロセスは明らかにかわった。

つまり、自分が国土交通省の副大臣としてヒアリングの場にいくと、

そこで対面する相手は、これまでは自分が一緒に省庁へ申しいれを

してきた人たちだったり。諸問題に和解の機運もあり…、

交渉は大変だけれど、互いに信頼関係があるから

長年の問題が和解にむかいつつある。(辻元さん)

上野さんは「若者と就労」へと話題をひろげ、湯浅さんが応じた。

日本の支出構造は山型であることが特徴。

子どもの教育費が高いため

年功型とよべる支出パターンとなっていて、

これが、日本の年功型賃金体系をもたらしている。

(セーフティーネットを)3つの傘のイメージでとらえたい。

一番上にあるのが国の傘、その次が企業の傘、そのまた次が、

企業の(基本的に男性)正社員や下請け企業の傘。

これまで「欧米に追いつけ追い越せ」で、この三重の傘のしたに

企業正社員の家族がいた。ところが90年代以降、

この傘が3つとも閉じてきて、雨にぬれる人がふえてきた。

中高年の男性、不安定雇用の人びとなど…。

もちろん、それ以前からずっと雨にぬれていた人もいる。

母子世帯の人や日雇い労働に従事する人などだ。

こうした社会状況の変化のなか、

「社会は傘をさせますか?」という問題だとおもう。

高支出体質をさげていって、みんなが食べていかれるようにしよう、

というのがわたしの考え方。

米国型から欧州型へ、といってもいい。(湯浅さん)

コーディネータの誘導で、話題は住宅保証、格差へとうつっていく。

「住宅=財産」という考えできたのを変えよう、

ストックからフローへ、というのがわたしの考え方。

一生、賃貸(住宅暮らし)でもいいやんか、家賃補助とかして。

これまで、福祉的観点で「居住」をとらえる人がいなかった。

現在はかわりつつあるけれど、政権内ではまだ感度が悪く

反応はイマイチ。(辻元さん)

今回、内閣府参与にもどるにあたって、

「居住の権利を(やると)いわないと(参与職には)もどれない」と

自分は言っていた。

そんな折、4月26日、鳩山(首相)は

「居住の権利を推し進めるんだ」ということを発言した。

「じゃあ協力しよう」と(自分は参与職に)もどった、という経緯がある。

なぜか鳩山さんのこの発言は報じられていないけど。(湯浅さん)

貧困率の定義をみると、韓国の方が日本よりも格差は大きい。

でもソウルに行くと、

インフォーマルセクターが生きているのがわかる、

そういう、雑業的な都市の零細のセクターの形で生きられる。

だから実際の生活という面では、東京の方がソウルより生きにくい。

考えるべきは、貧困の数値だけをみるのではなく、

インフォーマルセクターもふくむ生きにくさ/やすさ。(姜さん)

貧しさ/豊かさとは何か? という大きな問い。

とはいえ、ここまで都市化した日本が

インフォーマルセクター型社会にもどれるか? …とつぶやきつつ、

上野さんは子ども手当、連帯へと話題を転じた。

ちなみに、子ども1人に10万円の手当支給、

これは子どもの育つ権利のため、というのが上野さんの持論。

けれど(社会連帯のための)「財源がない」という主張は根づよい。

こうした声にたいして社会学者・立岩真也さんが出した答えは明快、

「お金のある人が出せばよろし」というもの。そこで問う、

Q)お金のある人とない人の連帯は可能か?

A)連帯にはたくさんのステップがある。

お金のある人の/との連帯ばかりでなく、

お金のない人同士の連帯もない、ということも問題としてある。

つまり、問題は金だけじゃない。社会的包摂と排除、

わたしの言葉でいえば「ため」のない人の問題も。

(お金のない人への支出についてお金のある人からは)

「無駄じゃないの?」といわれつづけながら、

「でも、そういう社会の方が生きやすいかもね」と、

(お金のある人も)少しずつ(思うように)なっていくのかなと思う。

個人的には、それはかなり先という感をもつけれど。(湯浅さん)

A)今の日本の問題は、基本的にはデフレが進んでいるということ。

そのなかで、労働力の単価がここまで下がっている。

したがって、消費税ありき(の議論)はおかしい。

ギリシアの先行例であるアルゼンチンが財政破綻したとき、

IMFは公共料金をあげることを資金投下の条件とした。

でも、これを飲むと国民は死ななきゃならない。

だからアルゼンチンはIMFを蹴った。でも、いま何とかやっている。

つまり、衣食住が保証されれば人間はそんなに困らない。

だからひとつの解として、貨幣化できない実物経済の領域を

ふやした方がいいのではないか、と考えている。

貨幣経済の論理だけで指標化していくと、低成長の時代に希望はない。

「成長」と「増税」という論に負けちゃう。

実物経済がある程度しっかりしていれば生きていかれる、

それがアルゼンチンの教訓だ。(姜さん)

最後の話題は外国人参政権。

A)(外国人参政権に反対する人たちの心情は)

「自分より得をする人を叩きたい」ということではないか。(湯浅さん)

A)日本で最大の外国人としての特権を享受しているのは米軍。

国を超えた市民の連帯、というとき、必ずしも肯定的なものとは限らない。

「市民」という言葉自体、かなりあいまいになってきているのでは?

この問題には、植民地の歴史が横たわる。

日本の在日韓国/朝鮮人に選挙権を与えたら何十万、何百万という数に

なるというおそれがあるのではないか。

でも、これすらできないなら、日本の前途は暗い。

レーガンとサッチャー(?)のとき、価値をめぐるポリティックスがあった。

それに近いものが今の日本にもある。苦慮する。答えは出ない。(姜さん)

A)今の政治には、いろんな問題がごちゃごちゃになっている。

過渡期のため、いろんな問題が入れ子状態になっていて、すっきりしない。

たとえば選択的夫婦別姓と外国人参政権については、

自民党でも民主党でも、両方賛成か両方反対かに分かれている。

けれどこれは別の案件だから、ごちゃ混ぜにするのでなく

分けて考える必要がある。(辻元さん)

さらに「社会運動と政権」について、湯浅さんが問わず語り。

政権の中に入っても外でも、基本的に、できることは限られている。

外でやっているときは「狭く濃く」。

資金は限られるけれど、やりたいことができる。

中で、政府の金を使っていると「薄く広く」になる。

その薄まり具合を規定するのが「運動」、つまり最終審級は運動だ。

「そんなことやるべきじゃない」と思う人が世の中に90%いたら、

(政権の中でできることは)その分だけ薄まる。

それを1:9から2:8や3:7へもっていくのが社会運動だ。

内閣府参与になって、参与としてのやりづらさは運動の弱さだと思う。

問題はわたしたちに返ってくる―もちろん他のいろんな問題もあるけれど。

アジアの連帯などを考えるとき、

「日本の市民間の連帯」がよくよく脆弱だということを認識する必要がある。

「あいつとあいつはイヤ」「あいつとは(一緒に)やってられない」と、

5歩も離れれば同一にみえる者たちが言っているような状態だから。

政権交代は「結果」でなく「始まり」。

問題は、フワッとした連帯から入っちゃいけないんだということ。(湯浅さん)

アジアの中の日本を考えると、

アジアがいがみあうとトクをするのはアメリカ、

アジアが仲よくすると(在日)米軍基地もいらなくなる―

上野さんのこのことばで、シンポジウムは幕をとじた。

いつの間にか午後9時半で予定時刻を大幅にこえていたけれど、

あっという間にもかんじられた、濃密な2時間半。

最新の画像[もっと見る]

-

4/5北陸中日新聞に/明日はブックトーク! 会場は満員御礼、オンライン視聴は明日14時まで受付中

2ヶ月前

4/5北陸中日新聞に/明日はブックトーク! 会場は満員御礼、オンライン視聴は明日14時まで受付中

2ヶ月前

-

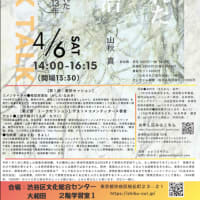

【ご案内】『ためされた地方自治』ブックトーク4/6(土)@東京・渋谷(後日配信のオンライン視聴参加も)

3ヶ月前

【ご案内】『ためされた地方自治』ブックトーク4/6(土)@東京・渋谷(後日配信のオンライン視聴参加も)

3ヶ月前

-

3/9「能登・珠洲原発を止めた人々とテレビ番組」ご報告

3ヶ月前

3/9「能登・珠洲原発を止めた人々とテレビ番組」ご報告

3ヶ月前

-

3/9「能登・珠洲原発を止めた人々とテレビ番組」ご報告

3ヶ月前

3/9「能登・珠洲原発を止めた人々とテレビ番組」ご報告

3ヶ月前

-

【ご案内】東京新聞で『ためされた地方自治』をご紹介いただきました

3ヶ月前

【ご案内】東京新聞で『ためされた地方自治』をご紹介いただきました

3ヶ月前

-

【ご案内】東京新聞で『ためされた地方自治』をご紹介いただきました

3ヶ月前

【ご案内】東京新聞で『ためされた地方自治』をご紹介いただきました

3ヶ月前

-

【ご案内】『ためされた地方自治』再々版すりあがりました

3ヶ月前

【ご案内】『ためされた地方自治』再々版すりあがりました

3ヶ月前

-

【ご案内】『ためされた地方自治』再々版すりあがりました

3ヶ月前

【ご案内】『ためされた地方自治』再々版すりあがりました

3ヶ月前

-

【ご案内】3月9日(土)に東京・神保町で:「能登・珠洲原発を止めた人々とテレビ番組」

4ヶ月前

【ご案内】3月9日(土)に東京・神保町で:「能登・珠洲原発を止めた人々とテレビ番組」

4ヶ月前

-

【掲載ご案内】能登半島地震:半島の北端・珠洲市高屋町からの声

5ヶ月前

【掲載ご案内】能登半島地震:半島の北端・珠洲市高屋町からの声

5ヶ月前

「本/映画/音楽/番組」カテゴリの最新記事

【ご案内】鶴瓶さんと又吉さんが行く祝島💚再放送

【ご案内】鶴瓶さんと又吉さんが行く祝島💚再放送 【お勧め】上演も戯曲も! 中村敦夫さんの『線量計が鳴る』

【お勧め】上演も戯曲も! 中村敦夫さんの『線量計が鳴る』 【TVご案内】本日18時〜BS12で祝島の神舞放映

【TVご案内】本日18時〜BS12で祝島の神舞放映 【ご案内】テレビ朝日のテレメンタリー、次回は明日、舞台は祝島!

【ご案内】テレビ朝日のテレメンタリー、次回は明日、舞台は祝島! いのちは売り買いするものじゃない:映画『犬に名前をつける日』

いのちは売り買いするものじゃない:映画『犬に名前をつける日』 いま読みたい本/珠洲は蛸島のフグ到来

いま読みたい本/珠洲は蛸島のフグ到来 素敵な手仕事アート:M. Izutaさんの作品群@古泉さん

素敵な手仕事アート:M. Izutaさんの作品群@古泉さん 五感で確かめたい映画:『ある精肉店のはなし』公開中/リピーター割も!

五感で確かめたい映画:『ある精肉店のはなし』公開中/リピーター割も! 投票してきました/今夜から4週連続!「パンとスープとネコ日和」

投票してきました/今夜から4週連続!「パンとスープとネコ日和」 Things Destroyed by Nuclear Power Plants:W-WAN新着記事『祝の島』映画評

Things Destroyed by Nuclear Power Plants:W-WAN新着記事『祝の島』映画評