前回の記事では、お辞儀の種類をお伝えしました。

今回は、具体的なお辞儀の仕方についてです。

一般的な参拝は立ってお辞儀をするので、「立礼<りゅうれい>」を図解します。

伊勢の神宮の皇大神宮(内宮)や豊受大神宮(外宮)の神楽殿<かぐらでん>や御饌殿<みけでん>(=ご祈祷をしていただく御殿)ような畳の間の場合、正座でのお辞儀である「坐礼<ざれい>」を行います。

坐礼については、別の機会に述べる予定です。

お辞儀は、かしこまった姿勢から頭を下げることにより、相手に敬意を表した礼儀となります。

ですから、お辞儀はかしこまった姿勢から始まります。

「かしこまった姿勢」とは、小学校の体育の授業でいうところの「気をつけ」です。

(体育の授業での「気をつけ」「休め」は軍隊式なので、神道の作法での体勢とは若干異なります)

背筋を伸ばすのは当然ですが、次のことにも留意します。

1 足をそろえる

男性はつま先を少し開き左右のかかとを付ける、女性はつま先を開かず足を平行にそろえるのが基本です。

しかし、つま先を開くと、どうしても重心が後ろにいきがちです。

重心が後ろにあると、バランスをとるためにお腹を突き出し体がそり返ります。

そのような体勢は、不遜な気持ちがなかったとしても、そのように見てとられてしまう可能性もあります。

また、見た目もよろしくありません。

気になるようでしたら男性もつま先を開かず、足を平行にそろえても構わないと思います。

2 肩、腕、手

肩をおとし、腕・手は力を抜いて自然におろし、体の横に付けます。

腕は力を抜いて自然におろすと、ひじが少し曲がります。

そのため、手は太ももの側面(真横)ではなく、ほんの少し前に位置するはずです。

手のひらは、ほんの少しくぼませ、指はやさしくそろえます。

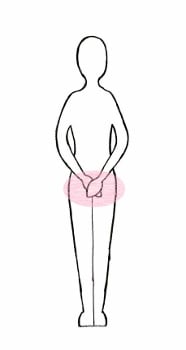

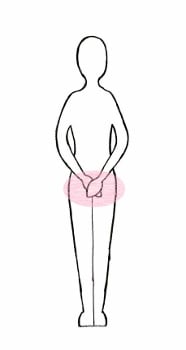

このような↓感じです。(画力がイマイチなのはご容赦ください)

手を体の前(お腹のあたり)で重ねたり組んだりするのは間違いです。

この体勢は、かしこまった姿勢ではなく、小学校の体育の授業でいうところの「休め」の姿勢なのだそうです。

長~い話を聞く時などにとる体勢とのこと。

休んだ姿勢で頭を下げたところで、敬意を表したことにはならないですよね。

手を身体の前の低い位置(股のあたり)で重ねたり組んだりする方も見かけます。

この姿勢は、神職さんや巫女さんが祭祀などで行う姿勢で、叉手<さしゅ>といいます。

一般の参拝者は叉手はしません。

余談ですが、神職さんが神職としてでなく、一般参列者としてスーツを着用して祭祀に参列なさる姿を拝見したことがあります。

その時、その神職さんは叉手をすることはありませんでした。

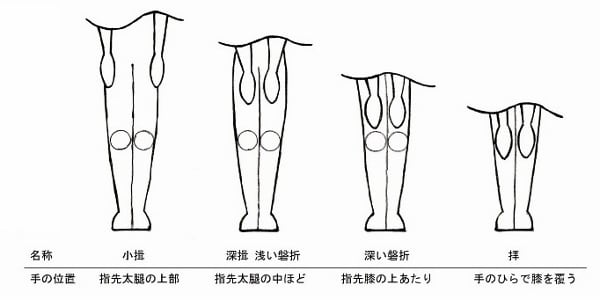

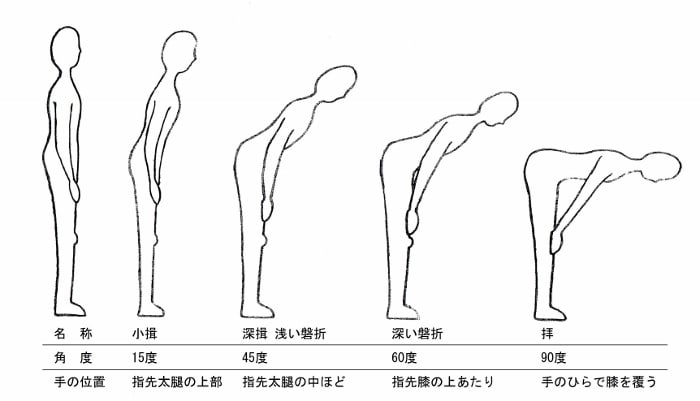

正しく立った姿勢から、背を丸めずに上体をそのまま前に倒していきます。

手は自然と太ももに沿わせ、手のひらがひざを覆うまで、上体を前に倒します。

立っている時に太ももの斜め前あたりに付いていた手は、上体を前に倒していくと、徐々に脚の前面に出てくるのが自然なかたちです。

お辞儀が深くなるにつれ、太ももの外側から前面(ひざ)に向かって、ななめに滑りおりていく感じです。

なお、上体を前に倒すときは、腰ではなく、股関節を曲げるように意識します。

ひざを少しゆるめると、ものごしの柔らかいお辞儀ができます。

小揖<しょうゆう>の際の手の位置は、立ち姿の時とほぼ同じです。

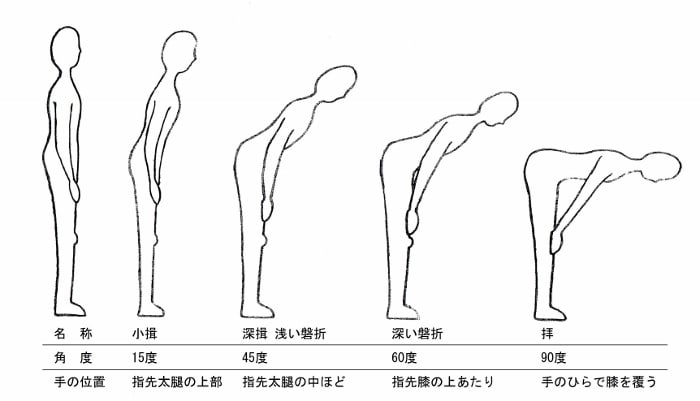

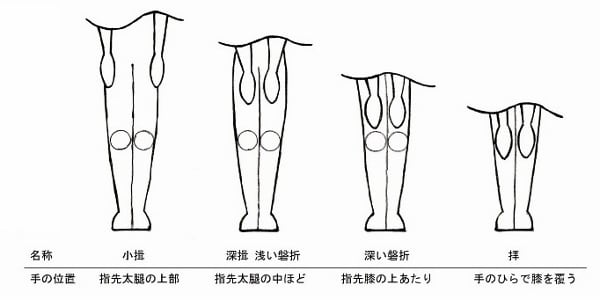

手の位置を前から見ると、次のとおりです。

下図は、ひざの位置がわかるように〇をつけています。

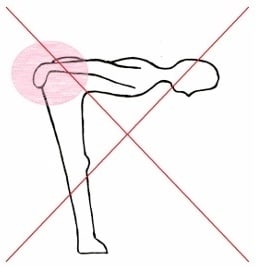

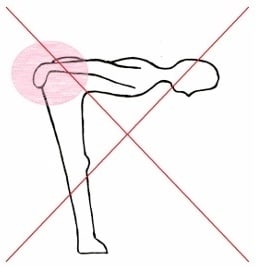

男性に多く見受けられますが、重心が後ろにあるために、お尻に手をあててバランスをとってお辞儀をするのは、とても不自然です。

(後ろ姿が非常に恰好悪いですよ)

お辞儀の際の手の位置は、上体の角度の目安になります。

お辞儀をして、手が脚の付け根とひざの中間にあれば、上体は約45度倒れています。

指先がひざの上にある時は約60度、手のひらでひざをおおっていれば約90度、上体が倒れているのです。

いちいち角度を気にしながらお辞儀をしなくてもいいのです。

なんて合理的なのでしょう。

このお辞儀の仕方は、そのまま日常生活に使えます。

日本の伝統的な挨拶であるお辞儀は、日本の国土および日本人の源流である神々を敬い祀る、神道の作法に基づいて行うことが、自然なことだと思います。

余談ですが、体の前で手を重ねたり組んだりすることについて、『美しい姿勢と立ち居振る舞い 入門 小笠原流礼法』(小笠原清忠 著/(一財)礼法弓術弓馬術小笠原流 発行)に、次のように書かれていました。

手を組むことは注意力を散漫にします。これは脳からの距離が上半身でいちばん遠い両手を組むことで不安感から逃れようとするからで、緊張感や集中力をなくすことになります。―引用ここまで

ということは、人と向かい合った時に手を組んでいたら、相手に対して注意が向いていない・・・すなわち相手に興味がない、相手がいてもいなくても同じ、ということになります。

これはとっても失礼なこと。

神社参拝時だけでなく、日常生活でも手を重ねたり組んだりするのは、やめたほうが良さそうですね。

今回は、具体的なお辞儀の仕方についてです。

一般的な参拝は立ってお辞儀をするので、「立礼<りゅうれい>」を図解します。

伊勢の神宮の皇大神宮(内宮)や豊受大神宮(外宮)の神楽殿<かぐらでん>や御饌殿<みけでん>(=ご祈祷をしていただく御殿)ような畳の間の場合、正座でのお辞儀である「坐礼<ざれい>」を行います。

坐礼については、別の機会に述べる予定です。

お辞儀は、かしこまった姿勢から頭を下げることにより、相手に敬意を表した礼儀となります。

ですから、お辞儀はかしこまった姿勢から始まります。

「かしこまった姿勢」とは、小学校の体育の授業でいうところの「気をつけ」です。

(体育の授業での「気をつけ」「休め」は軍隊式なので、神道の作法での体勢とは若干異なります)

背筋を伸ばすのは当然ですが、次のことにも留意します。

1 足をそろえる

男性はつま先を少し開き左右のかかとを付ける、女性はつま先を開かず足を平行にそろえるのが基本です。

しかし、つま先を開くと、どうしても重心が後ろにいきがちです。

重心が後ろにあると、バランスをとるためにお腹を突き出し体がそり返ります。

そのような体勢は、不遜な気持ちがなかったとしても、そのように見てとられてしまう可能性もあります。

また、見た目もよろしくありません。

気になるようでしたら男性もつま先を開かず、足を平行にそろえても構わないと思います。

2 肩、腕、手

肩をおとし、腕・手は力を抜いて自然におろし、体の横に付けます。

腕は力を抜いて自然におろすと、ひじが少し曲がります。

そのため、手は太ももの側面(真横)ではなく、ほんの少し前に位置するはずです。

手のひらは、ほんの少しくぼませ、指はやさしくそろえます。

このような↓感じです。(画力がイマイチなのはご容赦ください)

手を体の前(お腹のあたり)で重ねたり組んだりするのは間違いです。

この体勢は、かしこまった姿勢ではなく、小学校の体育の授業でいうところの「休め」の姿勢なのだそうです。

長~い話を聞く時などにとる体勢とのこと。

休んだ姿勢で頭を下げたところで、敬意を表したことにはならないですよね。

手を身体の前の低い位置(股のあたり)で重ねたり組んだりする方も見かけます。

この姿勢は、神職さんや巫女さんが祭祀などで行う姿勢で、叉手<さしゅ>といいます。

一般の参拝者は叉手はしません。

余談ですが、神職さんが神職としてでなく、一般参列者としてスーツを着用して祭祀に参列なさる姿を拝見したことがあります。

その時、その神職さんは叉手をすることはありませんでした。

正しく立った姿勢から、背を丸めずに上体をそのまま前に倒していきます。

手は自然と太ももに沿わせ、手のひらがひざを覆うまで、上体を前に倒します。

立っている時に太ももの斜め前あたりに付いていた手は、上体を前に倒していくと、徐々に脚の前面に出てくるのが自然なかたちです。

お辞儀が深くなるにつれ、太ももの外側から前面(ひざ)に向かって、ななめに滑りおりていく感じです。

なお、上体を前に倒すときは、腰ではなく、股関節を曲げるように意識します。

ひざを少しゆるめると、ものごしの柔らかいお辞儀ができます。

小揖<しょうゆう>の際の手の位置は、立ち姿の時とほぼ同じです。

手の位置を前から見ると、次のとおりです。

下図は、ひざの位置がわかるように〇をつけています。

男性に多く見受けられますが、重心が後ろにあるために、お尻に手をあててバランスをとってお辞儀をするのは、とても不自然です。

(後ろ姿が非常に恰好悪いですよ)

お辞儀の際の手の位置は、上体の角度の目安になります。

お辞儀をして、手が脚の付け根とひざの中間にあれば、上体は約45度倒れています。

指先がひざの上にある時は約60度、手のひらでひざをおおっていれば約90度、上体が倒れているのです。

いちいち角度を気にしながらお辞儀をしなくてもいいのです。

なんて合理的なのでしょう。

このお辞儀の仕方は、そのまま日常生活に使えます。

日本の伝統的な挨拶であるお辞儀は、日本の国土および日本人の源流である神々を敬い祀る、神道の作法に基づいて行うことが、自然なことだと思います。

余談ですが、体の前で手を重ねたり組んだりすることについて、『美しい姿勢と立ち居振る舞い 入門 小笠原流礼法』(小笠原清忠 著/(一財)礼法弓術弓馬術小笠原流 発行)に、次のように書かれていました。

手を組むことは注意力を散漫にします。これは脳からの距離が上半身でいちばん遠い両手を組むことで不安感から逃れようとするからで、緊張感や集中力をなくすことになります。―引用ここまで

ということは、人と向かい合った時に手を組んでいたら、相手に対して注意が向いていない・・・すなわち相手に興味がない、相手がいてもいなくても同じ、ということになります。

これはとっても失礼なこと。

神社参拝時だけでなく、日常生活でも手を重ねたり組んだりするのは、やめたほうが良さそうですね。