1987年にお茶の水にオープンしたカザルスホールは日本初の室内楽専用の音楽ホールとして親しまれてきた。学生の町、御茶の水の賑やかな通りに面していながらゆったりとしたお茶の水スクエアの敷地の奥に建てられているため、敷地に入るとふっと空気が変わり、室内楽の調べが流れてくるようだった。磯崎新の設計によるホールはエントランスやロビー、隣接されたカフェまで、どれも小ぶりながら大変に落ち着いた品があって温かみがあって好きだった。そこで出迎えてくれるスタッフの人達もそんなホールの雰囲気に相応しい対応をしてくれた。 そして、そのホールで行なわれる演奏会は、超大物の公演であれ、若手の発表であれ、どれも手作りの温もりを感じた。それはこのホールを運営し、自主公演を企画していた「アウフタクト」の熱意の現れだったのだと思う。カザルスホールのレジデントカルテットとして迎えられたハレー・ストリング・カルテットの活きのいい瑞々しく、そして熱い演奏に魅せられてこのカルテットの定期演奏会を聴くためにカザルスホールの会員「フレンズ」になり、毎月送られてくる会報を読んでいると、良い演奏家を見つけ、良い演奏会を行なおうとしているアウフタクトのスタッフの熱意と、演奏家への愛情、自分達のホールへの誇りがいつでも伝わってきた。 そんな熱意や愛情、それに確かな感性や見識、更には音楽を提供するプロとしての交渉力や企画力が数々の室内楽の名シリーズや名コンサートを生んでいった。ハレー、カザルスホール・カルテット、カザルスホール・アンサンブル、ヴィオラスペース、新日フィルによるハイドンのシンフォニーシリーズ、アマチュア室内楽のフェスティバル… 新鮮で独創的とも言える演奏会や企画は枚挙に暇がない。 「主婦の友社」という安定した企業に支えられて、オルガンも設置されて益々有望に思われたカザルスホールの前途は、経営が悪化した主婦の友社による突然ともいえるリストラのターゲットにされてしまうことで暗転する。アウフタクトは解散させられ、自主公演もなくなり、ハレー・ストリング・カルテットの定期公演も打ち切りとなってしまったのは本当に残念だったと同時に、景気の良い時だけ文化芸術に理解があるように振る舞い、景気が悪くなると真っ先に切り捨てる日本の企業の体質が見えたような気がした。これまであれほど情熱を注いで取り組んでいたアウフタクトの人達はどうなってしまうのだろう… ホールを支えていたカザルスホール倶楽部も解散となってしまった。 そんなカザルスホールの危機を救うべく音楽プロデューサーの萩元晴彦氏が中心となってそれまでの自主公演の趣旨を引き継いでいくつかのシリーズなどを存続させ、新しい演奏会なども企画して辛うじてカザルスホールの体面を保とうという模索が始まった。萩元さんの格好つけているような言動は個人的にはあまり好きではなかったし、今ひとつ本音が伝わってこないようにも感じたが、何とかそんな新生カザルスホールが動き始めた矢先にその萩元さんが急逝、気がつくとカザルスホールを含むお茶の水スクエアが2002年に日本大学へ譲渡され、ホールは日大の所有物になってしまった。 僕がカザルスホールで最後に聴いた演奏会は日大の所有物となる前の2002年の11月のカザルスホール・アンサンブル。それ以降6年以上もここを訪れることも、ホールの前を通ることもなくなってしまった。演奏会の数自体がめっきり減ってしまったのだ。時々チラシで見かけるカザルスホールの名前にはその前に必ず「日本大学」と入り、日大の持ち物であることが銘記されるようになった。 ヴィオラスペースなどのカザルスホールで生まれた名シリーズ自体は存続しているのに会場はカザルスホールで行なわれないのはどういうことだろうか。カザルスホールが日大の学内演奏会や発表の場と、タダの貸しホールになってしまったのでは巨匠カザルスの未亡人の許可を得てその名を冠し、室内楽の普及と向上に寄与してきたこのホールの使命や存在価値は最早なくなってしまったと言ってもいい。そのことがとても悲しい。もしこれが日本ではなくヨーロッパとかアメリカだったら別の企業とか、或いは国や自治体が救ったのではないか。市民が存続運動に立ち上がっていたかも知れない。でも、カザルスホールを応援していた市民の一人である自分も結局何も行動することがなかったことを考えると、自分自身にも責任の一端があるような気がする。 そんな思いを持ったままでいたカザルスホール、いや、日本大学カザルスホールを今月6年ぶりに訪れる機会が巡ってきた。東京混声合唱団の定期演奏会。6年前までそうしていたように近くのドトールでコーヒーを飲んでからホールに向かう途中、何だか別れた彼女に久々に会うような不思議な感じがした。道に面した「カザルスホール」の案内の表示には「日本大学」の名前はない。そしてスクエアに入ると当時と同じ落ち着いた空気を感じた。ホールの入口に刻まれたCASALS HALLの文字と鳩のマークのロゴもそのままでちょっとホッとした。 入口を入ると以前のままのカザルスホールのロビーがそこにはあった。カザルスの印象的な写真のパネルも前と同じように飾ってある。隣接のカフェはなくなっていたがあとは前と何も変わっていない(トイレの入口にあった西部劇風の勢いよく戻る扉がなかったかな…)。そしてホールできいた東混のハーモニーはカザルスホールの優しく温かな響きがとても映え、ホールの響きは以前よりもさらに落ち着いた良い響きになっているようにも思えた。この響きを聴けば、ホールのメンテナンスもしっかりやっているのだと思う。大学の名前を「勝手に」つけ、目ぼしい演奏会も殆どやらないことには不信感を抱いていたが、日本大学はカザルスホールをとても大切にしてくれていることがわかって安心した。 しかし、室内楽専門のホールの草分けとして創設され、「カザルス」の名に恥じないコンセプトで素晴らしい企画の演奏会を継続的に催してきたかつてのカザルスホールはない。今では東京にはいくつもの室内楽ホールができ、それぞれに特長ある自主公演を行なってはいるが、そんな中でもカザルスホールには老舗としてイニシアチブをとってまたかつてのような活動を小規模でも再開することはできないだろうか。「ヴィオラスペース」はやっぱりカザルスホールでやって欲しいし、「アマチュア室内楽フェスティヴァル」なども是非またやってもらいたい。 或いは大学のホールということを生かした学生が主役になったシリーズがあってもいい。 とにかくこのまま一大学の発表会の場に貸し公演が付け加えられたようなものだけのカザルスホールではやっぱり寂しすぎる。久々に訪れたカザルスホールがハードとしては以前と変わらぬ良い状態に保たれていることを知り、ソフトの面においてもかつてのようなカザルスホールが復活してくれたら、という思いが強くなった。 【後日談】カザルスホールが消える!(2009.2.17) |

最新の画像[もっと見る]

-

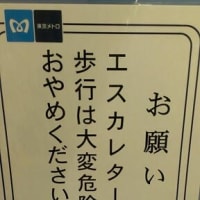

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

-

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)

7時間前

カザルスホールの実質的な衰退は私もさびしい思いです。ただ、その後取って代わった感のある紀尾井の充実や冠系小ホールの躍進を思うと、カザルスがソフトで復活する道はなかなか険しいでしょうか。室内ホール需要がどれだけあるのか…

私の周りには根強いカザルスホールファンがいます。そうしたファンが力を合わせて、他のホールに無い企画参加型の公演など実現できたら素敵だなと、拝見していて思い描いてみました。

本年はお世話になりました。来る年もどうぞよろしくお願いいたします。

mamebitoさんには今年は折に触れて貴重なご意見や楽しい体験談などを頂けて嬉しかったです。来年もどうぞよろしくお願いします。

カザルスホールは、日大のものになってしまっていたのですか!

まったく知りませんでした。

ホールが乱立する東京で、雰囲気豊かな素敵なホールでした。

私は、会社員時代、まさに歩いて1分のところにおりましたので、よく行きました。

思い出深いのは、ウィーン・リング・アンサンブルのコンサートで、当日はテレビも入り、デレデレの自分顔が映されてしまったのでした(笑)

私も、カザルスホール復活を祈ります。

よいお年をお迎えください。

カザルスホールというのは日本初の室内楽専用ホールということでも重要ですが、例えば他の活発に活動を展開する室内楽ホールの多くがそのホールの所有者である企業名を冠しているのに対し、「カザルスホール」と命名されたその時から社会的責任の度合いが違うのではないかとも思います。日大が大学名を付け加えたのは単なる「カザルスホール」という名前のままでは責任が重過ぎる、という消極的な理由があったのかも知れません。何とか復活してもらいたいですね。